diario

その名は 9月29日

.

ショーン・コネリー扮するジェームズ・ボンドが登場する

007シリーズのタイトルでもあり

はたまた 額縁修復でも活躍して頼りになるやつ。

その名は GOLDFINGER

油性で 仕上げに磨くと光沢が出る

とても便利な色材です。

これを使うたび 頭の中ではジェームズ・ボンドの

テーマ音楽が鳴り出します・・・

.

ジェームズ・ボンドは英国のエリートハンサム諜報員

この色材のメーカーも英国の歴史ある会社

という共通点があります。

イギリス紳士は「GOLDFINGER」という言葉がお好きなのでしょうか。

.

置くのか貼るのか 9月26日

.

わたしはこちらのブログで 金箔を「貼る」と

お話しておりますが

額縁の世界では 箔は「置く」の表現を多く見聞きします。

日本の伝統工芸美術の世界でも「置く」と言うらしく

その流れが額縁にも続いているのだと思われます。

日本の明治期にできた額縁製作工房の職人さんは

それまでの様々な工芸で使われてきた日本の箔の技術を

応用して作っておられたでしょうから 当然かもしれません。

.

わたしが「貼る」表現になったのは

箔技術を教えて下さった先生方がみなさん

絵画描写(油彩やテンペラ画)の世界の方々だった

という理由なのですが・・・

絵画の世界では 箔は「貼る」と表現されることが多いようです。

「貼る」の方が直接的で分かりやすい表現ですが

「置く」の方が 実際に箔作業をしていると

「確かに箔は『置く』なのだ」と感じる場合も多くて

「貼る」は客観的に見た表現であり

「置く」は体験から出る主観的な表現なのだと思っています。

.

ちなみに イタリア語では Mettere という動詞を使いますが

直訳すれば「置く」にあたる単語。(他にも色んな意味があるのですが。)

つまり イタリア語でも「金箔を置く」なのです。

遠い東西の国でも 表現は共通なのでした。

なかなか面白い発見。

.

.

楽しい工作の時間 9月22日

.

最近書店では 自分でできる製本方法を

解説した本をよく見かけるようになりました。

本好きなわたし(『本』そのものが好き)なので

まずはチャレンジしてみることにしました。

沢山ある指南書のなかから選んだ本には

文庫本をハードカバーに仕上げる方法が載っています。

わたしの本棚には 何度も読んでカバーも紛失し

少々傷んだ『吾輩は猫である』が眠っていましたので

さっそく作業開始です。

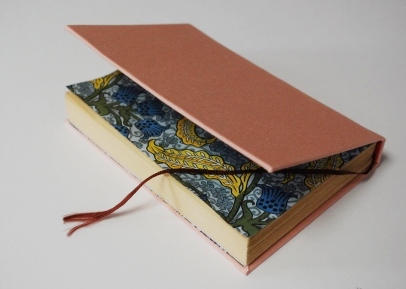

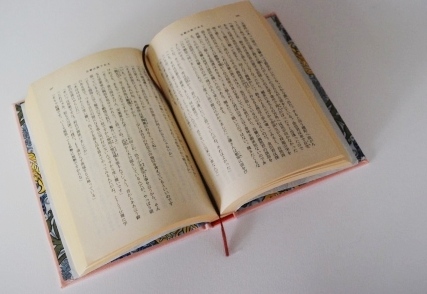

道具も材料も すべて手元にあるもので調達できました。

表紙には 額縁で使ったピンク色の端切れ布

見返しにはウィリアム・モリスデザインの包装紙です。

指南書片手に 紙で裏打ちした布に厚紙を貼り付けます。

画面には映っていませんが 周りにはカッターや定規などが散乱・・・。

作業開始から2時間弱で完成しました。

ピンクの布とモリスの柄は 『吾輩は猫である』に

あまり合っていませんが 手始めですからお許しを。

第1作としてはまずまずの仕上がりです。

改善点も分かりました。

まだまだ 古いけれど大切な文庫本が沢山あるので

再度作ってみようと思っています。

そして上達した暁には いよいよ上製本にチャレンジです。

.

食べた後はパレットに 9月15日

.

先日ご覧いただいた玉木商会の額縁は

ひとつの角のレリーフがまるごと無くなってしまっています。

他の角にあるオリジナルレリーフを型に取って

石膏で再現したものを改めて取り付けました。

型取りした石膏は真っ白なので 補彩をします。

使う絵具は少量ですが 5~6色は準備する必要があります。

そんな時には わたしは食品が入っていたプラスチックの

ケースをパレットの代わりとして使います。

お豆腐やヨーグルト もずく酢などが入っていたものですが

仕事の時 ちょっとした容器として大活躍し また

使い終われば 洗わずにそのまま捨てられて大変便利。

ちなみにイタリアの師匠の工房には

トマトの水煮が入っていた空き缶が きれいに洗われて

いつも棚に積まれていました。

食文化の違い お国柄が表れます。

.

.

さて・・・

夕方になってパレットの絵具も増えました。

補彩も目途が立ったようです。

.

もう少しだけ 9月12日

.

夕方に届いた小包は

ピンクのリボンに淡い緑の小箱。

子どもの頃は 早く箱を開けたくて

大急ぎで包をひらいたものです。

でも今は 中のプレゼントが気になるのだけど

リボンをほどくのがもったいなくて

もう少しだけ 眺めていたくなります。

.

鏡の中のふたり 9月08日

.

フィレンツェにいる わたしの額縁の師匠夫妻とは

最近インターネットを通じてまた

頻繁にお互いの様子を知らせ合えるようになりました。

遠く離れていても日常の様子を知らせ合える

便利な時代です。

.

先日ふたりが工房で撮った写真には

寄り添って額縁の完成を喜んでいる姿が写っていました。

工房の雰囲気 ふたりの様子も相変わらずで嬉しくなります。

この写真はわたしのお気に入りです。

それにしても・・・

工房のお向かいに farmacia(薬局)が見えますが

わたしが居た頃には無かったような。

記憶違いでしょうか。ううむ。

.

必殺 井の字固め 9月05日

.

四隅の接合部分が開いてしまった額縁に

接着剤を注入して修復しています。

ヒモで縛って しっかりと。

必殺 井の字固め の技でした。

.

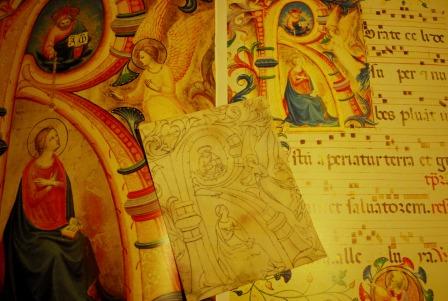

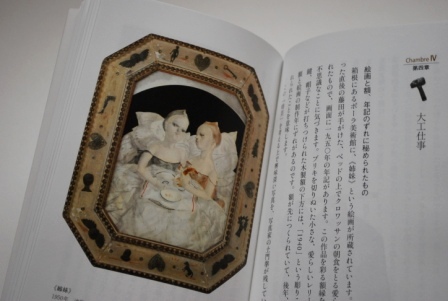

Annunciazione 3D 9月01日

.

どこかの美術館のお土産売り場で買った

「STEREO VIEWER」です。

筒状になった厚紙にレンズが2つ付いていて

奥にある絵が立体画像で見られるという おもちゃの一種。

フラ・アンジェリコのフレスコ画「受胎告知」(annunciazione)が

舞台のように目の前に立体的に展開されています。

不思議な静けさがただよう絵ですが

そこに そよ風が吹いてくるような雰囲気が生まれて

いつまでも覗き込んでしまいます。

ある瞬間 ふっと マリア様がこちらを向かれるのではないか??

などと錯覚してしまう程の臨場感なのです。

.

この「受胎告知」はわたしにとって 個人的にも大変に

思い出深い作品でもあります。

この「3D受胎告知」を手に取って覗き込んでは

ぼんやりと考え事をしたりするので (変な癖ですが)

いつもデスクのそばに置いてあります。

Annunciazione 1440~1450 Beato Angelico (Fra Angelico)

Museo nazionale di San Marco,Firenze,Italia

.

その時期なのか 8月25日

.

先日 我が家のささやかな庭を

職人さんが手入れをして下さったおかげで

ずいぶんと明るく 風通しがよくなりました。

そして 3月11日以来倒れたままだった

石灯籠も ようやく元の姿に戻りました。

.

あの震災から 早くも5か月になりましたが

日々の生活の中では 今も少なからず影響があります。

気持ちの持ち様 考え方も変化しました。

平凡な生活に感謝しながら過ごしている毎日の中で

節電等諸々 できる範囲でのことを続けるのは変わらなくとも

何か 気持ちをひとつ前に進めるときなのだろうか・・・

元に戻った石灯籠を眺めて 考えています。

.

Il pettine 8月15日

.

真夏の海に出かける機会も めっきり減りました。

暑さが苦手なのもありますが・・・。

輝く入道雲を見上げながら 気分だけでも海へ。

そんな理由だけではありませんが

帆立貝のモチーフを入れた額縁を作っています。

pettine・・・(伊)ホタテガイ

.

寝ぼけ眼にどうぞ 8月11日

.

夏の楽しみのひとつ 真っ赤なプラムを買いました。

薄い黄色 深い赤 紫 半透明で瑞々しくて美しい果物です。

でも色と味はうらはらで あまりの酸っぱさにびっくり仰天

寝ぼけた目が覚めました。

人は見かけによらない。

プラムも見かけによりません・・・。

.

目丁一座銀市京東 8月08日

.

修復ご依頼を頂いて 先日お預かりした額縁には

裏側に製作した額縁店のラベルがありました。

銀座一丁目の玉木商会。

この額縁が作られた年代ははっきりしませんが

右頭の横書き文字 納められていた油彩作品から

おそらく大正時代と推測されます。

この玉木商会は 現在の京橋にある

池田園ビルのとなりに建っていたようです。

(「中央区 今昔物語」サイトより

http://www.e-navilife.com/chuo/story/09/10/index.html

インターネットで少し検索してみましたが

残念ながら すでに玉木商会は存在しない様子でした。

どのような店構えで 職人さんはどのような方々だったのか・・・。

大正時代の額縁修復といえば 以前ご覧いただいた

坂本繁二郎の額縁にも大正11年の記載があったことを

思い出しています。

http://www.kanesei.net/2011/02/14.html

修復が終わり次第 またこちらでご覧いただく予定です。

.

momordica charantia 8月01日

.

ことしの夏も 我が家の庭にささやかな

ゴーヤのカーテンを作りました。

心なしか去年より勢いが少ないように思いますが

それでもしっかりと実りを与えてくれています。

ゴーヤはイタリア語で何と呼ぶのか疑問に思って

インターネットの翻訳サイトで見てみたら

momordica charantia という答えが出てきました。

学名ですね。

「ゴーヤ」の名は見た通り ごつごつした雰囲気ですが

「モモルディカ・カランティア」と呼ぶとなんだか

艶々としためずらしい植物のような印象です。

ゴーヤは沖縄本島での呼び名であって

日本語でも 農学・園芸学では「ツルレイシ」

生物学では「ニガウリ」と呼ぶことが多いとか。

黄色いかわいらしい花をつけますが 花言葉もあります。

「強壮」

滋養たっぷりの実を頂いて 夏を乗り切ります。

.

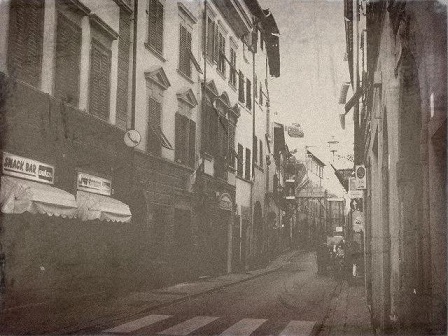

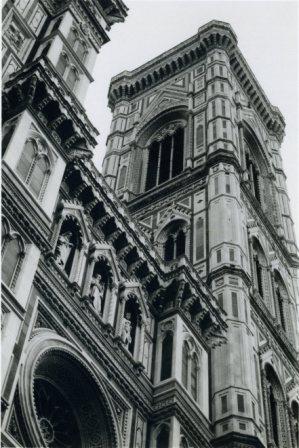

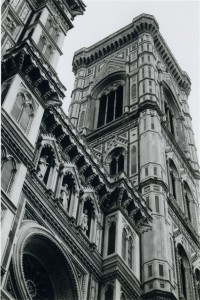

Ricordo di Firenze 「フィレンツェの思い出」 7月25日

.

古い写真葉書が好きで

いつの間にかいくつか集まってきました。

先日出かけた骨董市で手に入れたのは

「Ricordo di Firenze」フィレンツェの思い出

というタイトルで20枚綴りの

冊子になった葉書集でした。

撮影年月日も発売年も不明ですが

写っている人物の服装や馬車が移動手段として使われている

様子(自動車は写っていません)などから考えてみると

19世紀終わりから20世紀初め頃の撮影のようです。

ドゥオーモはもちろん シニョーリア広場やロッジア

沢山の教会 ミケランジェロ広場など観光名所に加えて

20枚目の最後の一枚には町はずれの

庶民的な通りが撮影されていました。

こうした風景を眺めて記憶をたどるのも楽しい時間です。

いつかこの葉書集を持ってフィレンツェに行き

過去と現在の変化を見比べられたら・・・と思います。

.

ミケランジェロとベッカフーミ 7月21日

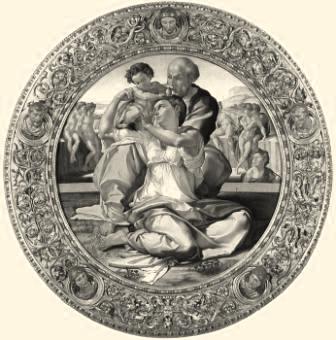

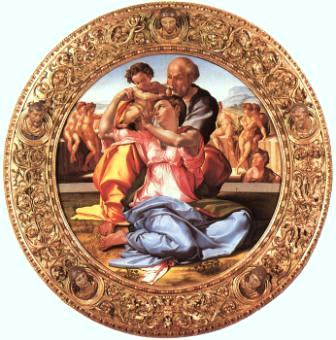

ルネッサンスの巨匠 ミケランジェロの代表作のひとつ

「聖家族」は円形のパネルに描かれています。

ミケランジェロ作品と確認されているタブローは3点のみで

この「聖家族」は制作当時のままの額装だそうです。

円形の作品(額縁も含めて)はルネッサンス時代に流行したとか。

「聖家族」の額縁モチーフは植物やペルラートと呼ばれる

丸をつなげた幾何学模様の他に 目を引くのはやはり

窓から乗り出しているような人物彫刻でしょうか。

この額縁のデザインはミケランジェロ本人によるそうですが

こうした頭部彫刻の入った額縁は他であまり

見かけないように思います。

.

以前 「四角い額縁だけど 一度だけ頭部モチーフの

入った額縁を見たことがある」とのお話を伺いました。

ミケランジェロと同時代にシエナを拠点に活動していた

ドメニコ・ベッカフーミ(1486~1551)の作品につけられていたそうです。

彼はおそらくミケランジェロの「聖家族」を目にする機会があったのでしょう。

そしてなじみの(?)額縁職人に頭部彫刻の入った

額縁を発注したのではないでしょうか。

ベッカフーミの額縁は残念ながら見たことはありませんが

ミケランジェロの「聖家族」額縁同様 凝った額縁だろうと思っています。

.

それにしても 全面に彫刻が入り金で覆われた

大変な迫力のあるこの額縁がピタリと納まる作品「聖家族」は

さすがとしか言いようがありません!

Tondo Doni 1506~1508 Michelangelo Buonarroti

Galleria degli Uffizi,Firenze,Italia

.

少しの違いでも 7月18日

.

額縁を彩色するのは 作業のかなり後半です。

木枠を作って石膏を塗り磨き 装飾を入れて箔を貼り・・・

そして彩色です。

ご依頼主の方とデザインをご相談する時点で

色はお伝えしていますが(ベージュとか渋い緑色など)

微妙な色の加減は実際に塗る時点で決定します。

それまでの作業時間中 額装する作品と額縁を並べて

カラーチャートで考えたり ただぼんやり眺めてみたり

そうした時間を過ごしています。

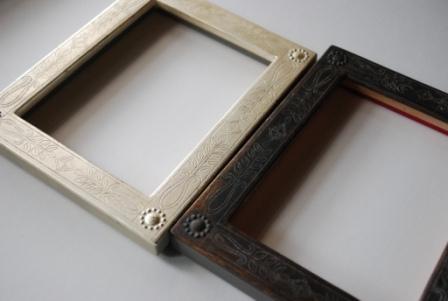

下の写真は先日完成してお届けした額縁2点です。

どちらも「ベージュ色」ですが

左の額縁は赤味のあるベージュ

右の額縁は緑を感じるベージュに仕上げています。

並べても大きな違いはありませんが

この少しの違いで 絵に合わせた時の表情が

ガラリと変わります。

額縁は「作品に一歩下がってそっと寄り添うもの」ですが

存在の意味や大きさは少なからず在るものなのです。

.

森の家 7月14日

.

たまに通りかかる道に

物語に登場するような佇まいの家があります。

傾いた木戸には赤いポスト

森のような生垣に囲まれた敷地内は

外から窺い知ることはできません。

どんな人が住んでいるのだろう?

おばあさん? それともうら若い美女でしょうか。

.

少しずつ違う街 7月11日

.

なんども繰り返してみる夢があります。

その夢の中では 長い休暇を終えて留学先の

フィレンツェへ戻るのですが いつも決まって夜です。

よく知っている街なのに 道も建物も何もかもが

現実の記憶と少しずつ違います。

そして夜のにぎやかな街路を

友人やマッシモ夫妻を探してさ迷い歩きます。

夢占いはよく知りませんが

なにかを暗示しているのか・・・気になります。

睡眠中にみる「夢」と

将来の希望の「夢」が

同じ言葉で表現されるのも不思議ですね。

.

空の道 7月07日

.

このままずっと歩いていけば

空を進めそうな気がしました。

水平線がかすんで 空と雲の境が曖昧な風景は

清々しいというより やさしい気持ちにさせてくれます。

線刻 6月27日

.

以前 額縁の作り方でもご紹介しましたが

装飾として線刻で模様を入れる技法があります。

版画用のニードルなどを使って細い線

釘の先を加工して太い線を作っています。

この作業は無心になれます。

.

夏至 6月23日

2011年夏至の水曜日は梅雨の中休みでした。

真夏のような日差し 遠くに見える入道雲。

1年ぶりに暑さの感覚を思い出させられて

涼しい水辺が恋しくなりました。

梅雨の風景 6月20日

久しぶりに歩いた二子玉川は 最近再開発がすすんで

素敵なお店がますます増えていました。

そんな賑やかなところから少し歩くと

とても静かな住宅街が続いています。

坂道が多いのもこの街の特徴でしょうか。

鬱蒼とした森の横を登る坂道には紫陽花。

木々や草花の湿度でとても濃い土の香りがしました。

家々のすぐそばを流れる小川には

美しい夕日が写っています。

梅雨の晴れ間にあらわれた夕日は

思いのほか強い輝きでした。

.

利き手の話 6月13日

額縁製作の作業をしていて頻繁に思うことは

左手が右手のように使えれば良いのに! です。

金箔を貼る作業のときなど 左手に筆を持って

右手で箔を扱っていますが なかなか

思うようには左手が働いてくれません。

日常生活でもできるだけ左手も使うようにして

練習すれば上達するのかもしれませんが・・・。

芸術家には左利きが多いと聞きました。

レオナルド・ダ・ヴィンチも左利きで

鏡文字を書いていたことは有名です。

両利きだった可能性もあります。

研究に没頭していたであろうレオナルドは

きっと左手で文字を書きつつ

右手で研究対象を扱ったかもしれません。

Hand study Leonardo Da Vinci

.

梅雨の待ち時間 6月02日

木地に石膏を塗ってしばし

乾くのを待ちます。

梅雨の季節は待ち時間も長くなります。

机の汚れ防止に敷いた新聞紙には

ルネ・マグリットの作品写真と記事がありました。

つい手を止めて読みふけってしまい

ハッと我に返った午後です。

.

野の花に思いをよせて 5月23日

鎌倉にある骨董店の 奥の陰にお厨子がありました。

(これもお厨子と呼んでよいのでしょうか)

中欧~東欧あたりで作られたものだそうです。

装飾は素朴ですが力強くて どこが民芸風。

そして舞台装置のような華やかさです。

戸の内側に描かれた野の花から

作った職人の気持ちが感じられるように思います。

ご店主曰く「マリア様がおられればもっと

良かったのに」とのこと。

今はイエス様と聖人のお姿だけです。

東欧の領主が妻の為に特注で作らせたお厨子。

森と湖に囲まれた田舎のお屋敷で 奥様が毎日

近くで摘んだ野の花を供えてお祈りを捧げていた・・・

などと 勝手な想像は膨らむばかりです。

.

雨の雫も 5月16日

先週の雨続きの天気で 木香薔薇の花も

すっかり茶色になって終わりを迎えました。

庭の片隅に植えた球根からひとつだけ育った

黄色いラナンキュラスの花が 木曜日寒い雨の朝に

うつむいていたので 切花にして部屋に飾りました。

雨の雫もそのまま連れて来ました。

薄暗かった部屋が 鮮やかな黄色で明るい雰囲気に。

ラナンキュラスは十字軍が西アジアからヨーロッパへ

持ち帰って改良を重ねた植物だとか。

十字軍は略奪と殺戮を繰り返した一面もありますが

花の球根を持ち帰る人もいたのだと思うと

十字軍のちがう側面も垣間見たような気がします。

そして今はヨーロッパから東アジアへ・・・

色々と想像が膨らみます。

ラナンキュラス Ranunculus asiaticus

花言葉 「晴れやかな魅力」「名誉」「名声」

.

8人それぞれの額縁 5月12日

連休最後の日曜日に 目黒通り沿いのアンティーク店

GEOGRAPHICAさんにて一日限定の

ワークショップを開催いたしました。

満員御礼の8名様にお集まりいただいて

それぞれ小さな額縁をひとつ 完成することが出来ました。

皆様とても真剣に たいへんな集中力で作って下さり

お手伝いするわたしも充実した楽しい時間を過ごしました。

8人の方が全く同じ素材と道具を使って作りましたが

完成した額縁はそれぞれ趣に変化があり

8人8色 これも手作りならではですね。

お持ち帰りになった額縁も可愛がって頂けることと思います。

ご参加くださった皆様 またGEOGRAPHICAスタッフの方々

ありがとうございました。

GEOGRAPHICA ブログ

「WORKSHOP:5/8 アンティーク調ハガキサイズのフレームワーク」

http://geographica.blog61.fc2.com/blog-entry-1494.html

.

どちらを先に? 5月09日

映画に原作の小説がある場合には

映画を先に観るか?

原作を先に読むか?

とても悩むところですし 好みも分かれます。

わたしの経験では 映画を先に観たい と思います。

先に映像のイメージを持つと 原作を読んでいても

頭の中で役者が生き生きと動き会話してくれます。

先に原作を読んでいた時には・・・

読後のイメージを大切にしたければ 映画は観ずに。

または「別のもの」「違う解釈もある」と思える状態で。

なかなか難しいのですけれど。

みなさんは いかがですか?

木香薔薇の向こう側で 5月05日

わたしが額縁作業をする部屋の前には

木香薔薇の木が植えてあり

毎年いまの時期には美しい花を沢山咲かせます。

この木の裏側に窓があるので 道からの目隠しとなり

また 夏の強い日差しを遮ってくれます。

窓を開ければ涼しい風と花の香り。

木香薔薇に守られて 日々作業をしています。

木香薔薇(モッコウバラ) Rosa banksiae

花言葉 「純潔」「幼い頃の幸せな時間」

.

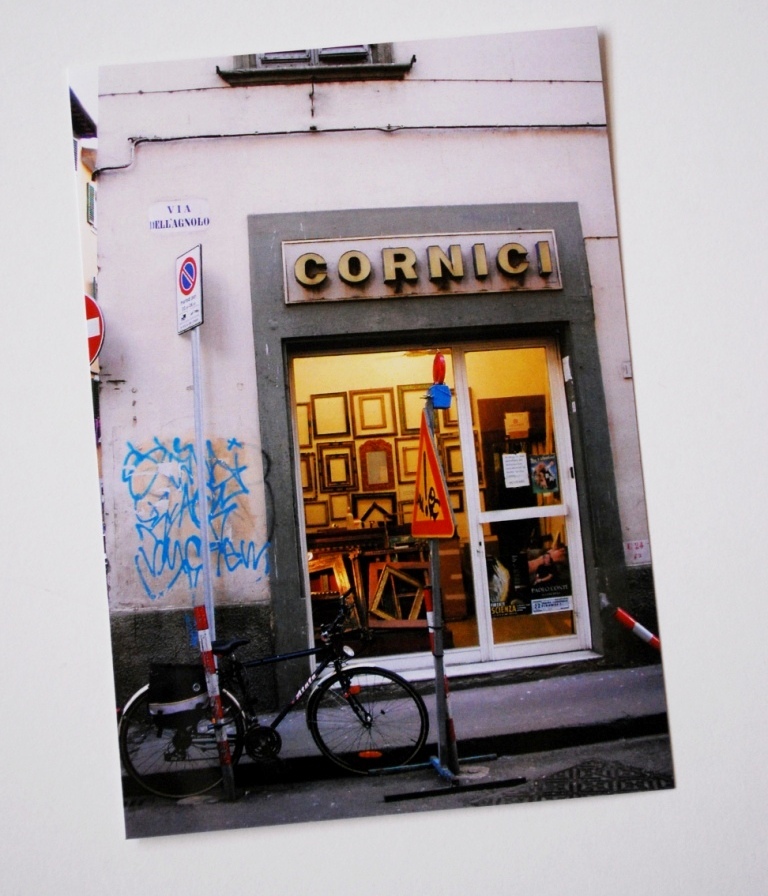

わたしの額縁 故郷 4月28日

イタリア フィレンツェのサンタクローチェ教会から

程近いところにある額縁店。

マッシモ・フランカランチ氏の工房兼お店です。

このお店の奥にある工房で毎日4時間

額縁製作を手伝い 学びました。

整理整頓もあまりされておらず 目立つお店ではありませんが

個性があり 職人を近くに感じられる穏やかな

そんな工房兼お店です。

わたしの額縁製作の出発点。

Corniceria dell’Agnolo di FRANCALANCI M.

VIA DELL’ AGNOLO 17 R

50122 – FIRENZE (FI)

.

春の戴冠 4月25日

我が家の小さな庭は 春の花と若葉で溢れています。

白い花が多いことに今日気付きました。

一重の山吹 アイリス クリスマスローズ

紫の花は・・・名前を忘れてしまいました。

タイトルの「春の戴冠」は辻 邦夫が書いた

ボッティチェリを題材にした長編小説です。

学生時代に読んだきりなので また読み返したい

と思いつつ なかなか辿り着けません。

.

気付いてしまった謎 4月21日

きっと・・・

ただ単にわたしの思い込みでしょうけれど。

デジタルの時計をみると 高確率で

ゾロ目に出会います。

5:55 とか 22:22 とか。

ゾロ目が見て欲しくて呼んでいるのでしょうか。

ふと見るとゾロ目 という謎。

.

春の森の下で 4月11日

そして今年も桜の満開を迎えました。

青空に映えています。

桜の森の下で 子供も大人も沢山の人達が

にぎやかに休日を楽しんでいました。

ボールを追いかける男の子とお父さん

車椅子から花を見上げるお年寄り。

いつもより感慨深い春の風景です。

.

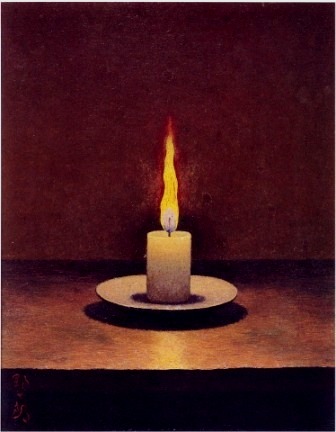

1本の蝋燭 4月07日

夜 暗い部屋で蝋燭をともしていてふと

高島野十郎の作品を思い出しました。

野十郎作品に描かれている炎は

現実に目の前に見えている蝋燭の炎より

ずっと明るく力強く描写されています。

まるで命あるもののように揺らめいて

周囲をとても明るく照らしています。

生涯ひとりきりで人里離れて暮らしていた野十郎が

火の灯った1本の蝋燭の絵を何枚も何枚も

描き続けた気持ちが・・・少しだけ理解できたような気がしました。

.

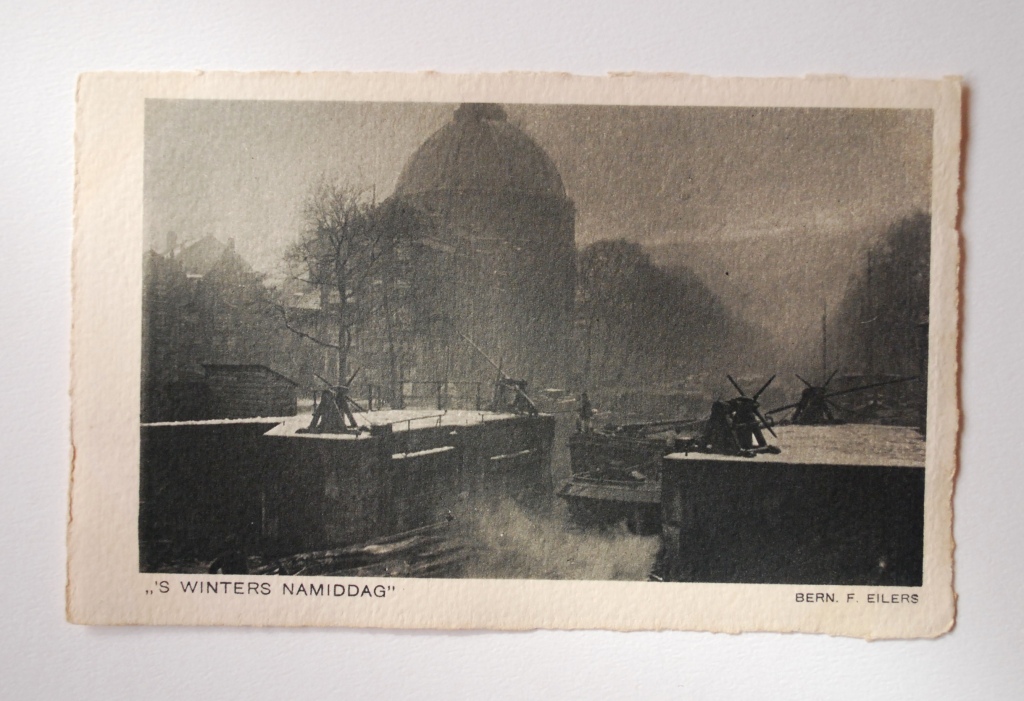

冬の午後 アムステルダム 4月04日

この写真のタイトルは “冬の午後” です。

オランダ・アムステルダムにある水路から撮った写真を

画用紙のような台紙に刷った葉書。

撮影者はBernard F.Eilers (1878-1951)

観光の記念に出す手軽な葉書というより

写真の作品として扱いたい1枚です。

ヨーロッパの曇った冬の午後 雪の積もる岸

霧のかかった凍てつく空気 黙々と働く水夫・・・

撮影年月日の記載はありませんでした。

S WINTERS NAMIDDAG Amsterdam-Singel Bernard F.Eilers

.

炎を見つめる人 3月31日

桜の開花宣言があった東京ですが

夜はまだまだ寒い日が続いています。

いつか本格的な暖炉がある家に住めたら と思います。

火を焚くことによる直接的な熱は

身体だけでなく心も温めてくれるような気がします。

炎を見つめている人の表情は厳粛で静謐で

見てはいけないものを垣間見てしまった気持ちになりました。

.

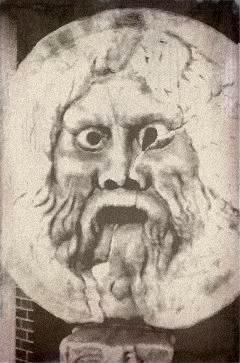

Bocca della verita 3月21日

東北関東大震災から10日目。

停電や交通機関の乱れ等続いていますが

東京での生活はほぼ日常に戻りました。

元気な私たちがしっかりと頑張らねば・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

渋谷でみつけた“真実の口”

Bocca della Verità.

本場ローマのものよりも目が寄り気味です。

日本風に歌舞伎の見得を真似てみたのでしょうか??

「よっ 羅馬屋!」

.

地震 そして今 3月17日

11日の地震以来 ここ東京でも

落ち着かない日々が続いています。

余震が続き 人も車も街で見かける数が

ずいぶん減ったようです。

被害を受けなかったわたしは

被災者の方々を思い考えながら

今日も明日も自分に出来ることをし

するべき事をこなすだけです。

小さな希望でも失わないで下さい!

これ以上の被害が広がらないことを祈っています。

.

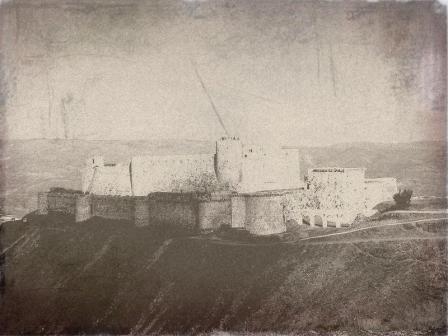

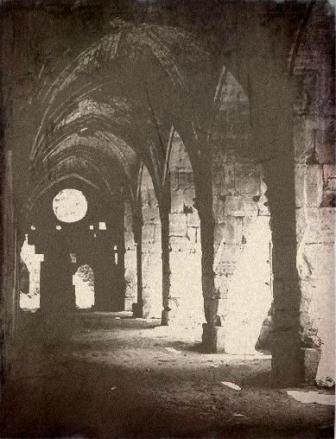

騎士の砦へ 3月14日

被災された方々へ

心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く落ち着きを取り戻すことが

できますよう 祈っております。

いつかきっと行きたいところは幾つもありますが

ここはその中でもトップ3に入るところです。

シリアの世界遺産「クラック・デ・シュヴァリエ」

十字軍聖ヨハネ騎士団が守った砦です。

断崖絶壁に建つ中世の城。

祖国を遠く離れた騎士が闘った場所。

今はもう廃墟で 彼らの熱気も殺伐とした雰囲気も

感じることは出来ないでしょうけれど

なにか「その名残」を見つけられるかもしれません。

Crac des Chevaliers and Qal‘at Salah El-Din

.

東北地方太平洋沖地震 3月12日

被災された方々へ

心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く落ち着きを取り戻すことが

できますよう 祈っております。

KANESEI は家族も工房も無事です。

心を強く持って

引き続きどうぞお気をつけてお過ごし下さい。

静かな訪れ 3月10日

我が家の庭の沈丁花が 静かに

春の訪れを知らせてくれています。

とても良い香りだけれど 木犀や梔子のような

強い主張はあまり感じません。

こっそり「春ですよー」とささやいているようです。

イタリア語で沈丁花は Daphne

花言葉は 栄光 不死 不滅 歓楽 永遠。

永遠の春・・・

教室を始めます 2月21日

4月から 額縁と黄金背景テンペラ画の製作の

講座を担当することになりました。

場所は東急田園都市線の市が尾駅からすぐです。

絵画額縁 美術研究所 アトリエ・ラピスにて

毎週月曜日 13時30分から16時30分まで。

アトリエ・ラピスの主宰である筒井先生のご厚意で

お誘いいただき 機会を得ることが出来ました。

古典技法による額縁の製作や

黄金背景テンペラ画の制作をご一緒しませんか?

ご自身で描かれた作品 お気に入りの作品にあわせて

すべてオリジナルの額縁を作ったり

テンペラ技法による模写やオリジナル作品制作の

お手伝いをいたします。

詳しい内容は アトリエ・ラピスのホームページ内

左上から「Atelier」をご覧いただくか

または KANESEI のホームページ内

右上の「contact」からご連絡下さい。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

絵画額縁 美術研究所 Atelier LAPIS

http://www.d6.dion.ne.jp/~tsui/

〒225-0024 横浜市青葉区市が尾1153-2-303

東急田園都市線 市が尾駅 徒歩2分

夕日の差して 山の端いと近こうなりたるに 2月03日

枕草子に「秋は夕暮」がありますが

冬の夕暮れ 黄昏時も美しい時間です。

山際に迫った夕日の 最後の光が見えるとき。

冷たい空気の中で輝く夕日は

いつもよりすこし遠くに感じました。

.

.

食事の記憶 1月27日

レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた「最後の晩餐」

はじめて見た時 最後の食事なのに

ご馳走ではないのか・・・と思った記憶があります。

もっとも イエス・キリストにとってこの最後の食事で

大切だったのは 「なにを食べるか」ではなく

「弟子達になにを話すか」だったのですけれど。

人生最後にとる食事に

何を食べたいと思うだろう?ということは

人間誰しも 一度は考えてみることではないでしょうか。

そして最後に思い至るのは

子供の頃に食べた母の味だったり

成功を収めて仲間と祝ったお酒の味など

幸せな記憶の再現 かもしれません。

Ultima cena 1498 Leonardo da Vinci

la chiesa di Santa maria delle Grazie,Milano,Italia

.

明日の為に 1月03日

お正月は1年の中でも特別な数日ですが

毎年かならず訪れる日でもあります。

去年の正月と比べても変化が無いように

感じますが それは息災に過ごせた証です。

それでも 前年にあった良かったこと良くなかったこと

様々なことからつながった正月という大切な日。

辛かったことは行く年の記憶として心に納め

明日からの1年につながる良き日にしたいと思います。

.

Buon Anno 2011 1月01日

明けましておめでとうございます。

本年も どうぞよろしくお願い申し上げます。

2011年 正月 KANESEI

鎌倉へ 砂浜の足跡 12月30日

今年も暮れになり 恒例の鎌倉散策へ。

とても良いお天気でした。

鶴岡八幡宮の御神木である大銀杏が

倒れてしまったのは今年の春のことですが

もう随分前のことのような気がします。

その大銀杏も初夏には美しい若芽が出て

今はすっかり落ち着いています。

次の春まで力を貯めて また力強い発芽を

見せてくれることでしょう。

由比ガ浜も冬の澄んだ日差しに満ちて

無数の足跡が残されていました。

2010年も今日と明日を残すばかりになりました。

この1年間も健康に過ごし 好きな仕事を

続けることが出来たことをとても幸せに思います。

また 沢山の方に励ましていただき

KANESEIホームページをご覧いただき

大変ありがとうございました。

2011年も どうぞよろしくお願い申し上げます。

良いお年をお迎え下さい。

2010年師走 KANESEI

.

Buon natale 12月23日

365日デスクにいつも座っている

ちいさな羊の置物と

型押しした金色の厚紙の細工物。

どちらもクリスマスとは関係なく

手に入れたものですが

並べてみたらあっという間に

クリスマスの雰囲気になりました。

今年のクリスマス・イブは

友人と集まって 賑やかに過ごす予定です。

皆さんも どうぞ楽しいクリスマスをお迎え下さい。

natale 2010

.

道具の美 11月29日

古典技法の絵画制作や額縁制作では

作家自らが道具類を作ることもあります。

手に入れ難い道具が多いということもありますが

それ以上に 自作した道具の使い心地の良さ

何より「道具作りが好き」というタイプの人が

多いように感じます。

わたしの黄金背景テンペラ画の先生である

有森正先生が作られたメノウ棒(箔を磨く道具)は

道具でありながらも 実用一辺倒ではなく

芸術品のように美しく 味や趣があります。

制作に対する情熱は作品だけではなく

道具類にも及んでいます。

道具類からも作家の個性が感じられる

使う道具までが美しい・・・

わたしの目標です。

有森正先生のHP : http://www.arimori-sei.jp/index.html

有森正個展 東日本橋で開催中(12月8日まで)

http://www11.ocn.ne.jp/~kanekoag/kaneko/2010/101122/arimori1122.html

.

晩秋 葉の色 空の色 11月25日

散策で立ち寄った公園には

思いがけず美しい色が沢山ありました。

紅葉 一枚一枚の色

静かな冷たい池に写る空の色

東京の真ん中 晩秋の風景です。

紅葉も見ごろ。 お出かけ下さい。

文京区 新江戸川橋公園

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_kouen_annai_kuritukouen_kouen_shinedogawa.html

天使の助数詞 11月22日

鳥は いちわ にわ

人は ひとり ふたり

天使は・・・?

天使の助数詞は何でしょうか。

ひとり ふたり なのでしょうね。

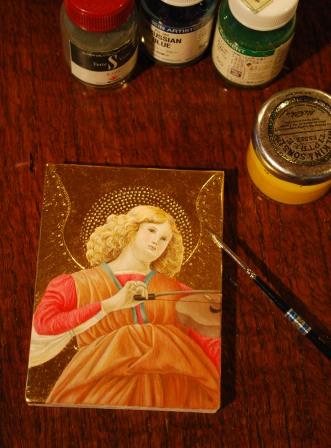

Angel of the Annunciation. 1437.

Tempera on panel. Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia, Italy.

.

Raphael 8383 11月18日

今年もまた例年のように

12月の出品にむけて絵を描いています。

黄金背景の卵黄テンペラです。

テンペラにはRaphael社製の水彩細筆の

8383番を何年も愛用しています。

今日 新しい8383番の筆を下ろしました。

でもなにか 持った具合が違います。

数年前から使っている同じ8383番筆と比べたら

筆の軸がすこし細くなり 5ミリ短くなっていました。

慣れてしまえば問題は無いわけですが

たとえ直径1~2mmでも軸の太さが変わると

慣れ親しんだ8383がまったく知らない8383に

なってしまったような寂しさも有りました。

でも・・・これも時代の変化なのでしょう。

できるだけ価格を変えずに消費者へ届けるために

Raphael社が工夫してくれたのだと思っています。

.

命をもらって作る 11月15日

わたしが作る額縁は木材をベースにしています。

以前は容易に入手できた種類の木材も

環境破壊の原因になることから輸入禁止になり

在庫の木材がなくなり次第 廃盤にする

予定のデザインもあります。

作る身としては残念だと思う面もありますが

樹木の命をもらって作っているのだという事実も

また強く感じます。

命ある樹木から削りだしている額縁は

せめてその木が生きたであろう長い年月と

同じだけの時間を いいえ できればもっと長く

美しい状態で使命を全うできるように作るのが

額縁職人としてのわたしの使命・・・と思っています。

.

潮風とワイエス 11月11日

港の端に古い木造倉庫がありました。

長い時間を潮風にさらされて白くなって

木目が美しく浮かび上がっています。

アメリカの画家 アンドリュー・ワイエスが描いた

古い農家や草原の絵肌を思い出させました。

ノスタルジックな 静かな風景です。

乾いた木には まだ暖かな午後の空気の温もりがありました。

.

output & input 11月08日

本や映画の世界へ逃げ込んで または旅に出て

現実や日常から離れてみること・・・

頻繁では困りますが たまには必要です。

製作はアウトプットであり 現実逃避はインプット

バランスも大切。

わたしにとって少し特別な食事も現実逃避です。

優雅で静かな場所で親しい人と

穏やかな時間を持って 美味しいものを食べる。

そしてまた 現実の世界に戻るスイッチを入れます。

.

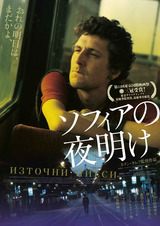

ソフィアの夜明け 11月01日

先日観た映画「ソフィアの夜明け」をご紹介します。

久しぶりに渋谷の小さな映画館で観た映画は

ここ何年かで観た映画の中でも指折りの

印象深い作品でした。

ブルガリアの若手監督カメン・カレフの長編第一作である

「ソフィアの夜明け」です。

ブルガリアの首都ソフィアを舞台に

若者達(とは言え主人公は38歳ですが)の

苦悩と希望をたんたんと語るストーリーです。

グールド演奏のバッハ・コンチェルト974のアダージョが

とても大切な場面(下の写真)で使われていました。

観終わった直後は不思議な既視感が強く

時間が経つとともに悲しさ 激しさ

窒息しそうな記憶 さまざま思い出し また

自分が引きずって切り離せない「青さ」のようなものを

感じさせられました。

数日経った今日も 思い出しては考えさせられる作品。

「リアルでビターな青春映画」との宣伝文句ですが

もっと重く深く でも儚い「青春の名残」のような印象です。

上映期間はまだしばらくありそうですので

もう一度だけ観に行こうかと考えています。

「ソフィアの夜明け」 第22回東京国際映画祭3冠受賞

渋谷 シアター・イメージフォーラム他全国順次公開

http://www.eiganokuni.com/sofia/index2.html

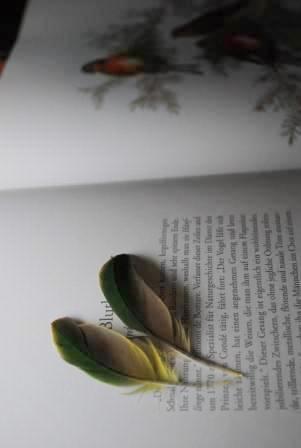

輝く緑の落しもの 10月25日

朝の庭に 鳥の羽が2枚ありました。

美しい緑と黄色がきらきらと

光の加減で玉虫のように輝きます。

誰の落しものでしょうか。

そろそろ越冬の小鳥達がやってくる季節です。

.

いつかきっと見る風景 10月21日

東京の都心 新宿御苑の広い芝生からは

のびのびと育った大木の森の向こう側に

新都心のビル群が見えます。

まるでニューヨークのセントラルパークからの

眺めのようではありませんか?

NTTdocomo のビルはまるでエンパイアステートビルのよう。

ニューヨークはいつか必ず行ってみたい都市です。

晴れた日にセントラルパークの芝生でホットドッグを食べて・・・

そしてクロイスターズ美術館で丸一日を過ごすのが夢です。

.

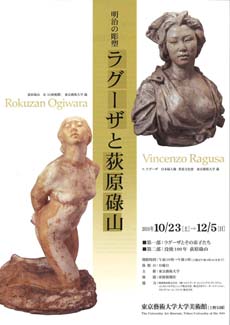

イタリア人彫刻家 ヴィンチェンツォ・ラグーザ 10月14日

2008年に東京国立博物館所蔵のフェレッティ作

「ラグーザ氏半身肖像」の額縁を作らせて頂きました。

この作品が出品される予定の展覧会をご紹介します。

10月23日から12月5日までの開催です。

秋は「芸術の秋」とも言われます。

爽やかなお天気の中 お散歩がてら

こちらの展覧会にぜひお出かけ下さい。

|

明治の彫塑 ラグーザと荻原碌山

第一部: ラグーザとその弟子たち 第二部: 没後100年 荻原碌山 |

|

| 会期: | 2010年10月23日(土)- 12月5日(日) 月曜日休館 午前10時―午後5時(入館は午後4時30分まで) |

| 会場: | 東京藝術大学大学美術館 展示室3・4(3階展示室) |

東京藝術大学大学美術館http://www.geidai.ac.jp/museum/exhibit/current_exhibitions_ja.htm

|

|

|

秋の日の匂い 10月04日

今年 近所のお祭りにお参りに行った時間が

すこし早かったようで お神輿のお払いを

見学することが出来ました。

屋台の賑わいもまだまだではありますが

焼けたソースやお醤油の匂いが漂い始めています。

待ちきれない子供たちが集まっているのは

金魚すくいのお店。

上手にすくえたでしょうか。

持って帰った金魚も数日のうちに死んでしまって

がっかりして悲しくなったものです。

暑かった今年の夏のせいで開花が遅れた

彼岸花が咲く道をもどりつつ

開花間近の金木犀の匂いを感じつつ

そんなことを思い出していました。

.

陰影礼讃 9月27日

待ち合わせまでしばらく空いた時間に

六本木の国立新美術館で「陰影礼讃」という

展覧会を見ることにしました。

谷崎潤一郎の同名の随筆を思い出される方も多いでしょうか。

この展覧会でも「陰」または「影」をテーマに

写真 油彩画 日本画 立体 インスタレーションまで

古今東西多岐にわたる様々な作品が展示されています。

わたしも写真を撮るときなど影は意識しますが

「影」「陰」のある風景に惹かれることを

改めて認識したひとときでもありました。

展覧会場でひとり静かに でも熱く興奮した鑑賞後

感想を話し合える人が居なかったのが寂しいところ・・・。

土曜日の午後なのに入場者は少なくて。

素晴らしい展覧会なのにもったいない!

お時間 チャンスがある方はぜひお出かけ下さい。

*陰影礼讃-国立博物館コレクションによる

http://www.nact.jp/exhibition_special/2010/shadows/index.html

束の間の月 9月23日

秋のお月見は雨や曇の日が多く

美しい満月を見られるのはとても久しぶりです。

でも それもわずかの時間でした。

ほんの束の間見えた 中秋の名月。

月月に月見る月は多けれど 月見る月はこの月の月

(詠人知らず)

.

夏の山と冬の海と 9月20日

残暑もどうやら今日「彼岸入り」までの東京です。

暑い夏の都会で出会う森や水の風景は

ほんの少し足取りを軽くしてくれます。

「海と山 どちらが好き?」という質問は

良く聞かれるものですが

わたしは「夏は山 冬は海」と答えています。

きらきら眩しい夏の海も 雪の降り積もった冬の山も

どちらも捨てがたい魅力がありますが

暑い夏に歩く森で出会う木陰の清々しさ

空の高い晴れた冬に砂浜から眺める水平線が好きです。

どちらも幼い頃の思い出に繋がっています。

夏の終わりに 9月13日

お茶の稽古でいただくお菓子は

器も涼やかに 残暑に相応しいしつらえですが

秋の味覚 ぶどうを使ったものです。

空には鰯雲もちらほらと。

稽古が終わると ひぐらしが鳴いていました。

印象は個性として 9月06日

以前 わたしの作った額縁を数種類使っていただいた

展覧会をご覧くださったお客様が

「とても女性らしい額縁ですね」とのご感想を下さいました。

それを伺ったときには 内心複雑な気持ちになりました。

女性らしい額縁とは具体的にどんな印象なのだろう?

でも 実際わたしは女性なので 額縁の雰囲気が

「女性らしい」というのも不思議では無いのかもしれません。

そして その印象の良し悪しは別にして

(良し悪しを考えはじめると堂々巡りに。)

これもKANESEIが作る額縁の個性と思うのも

ひとつの考え方なのではないか・・・と

悩んだ結果 今のところ単純な結論に至った次第です。

深呼吸をして 9月02日

ピエロ・デッラ・フランチェスカ(1415~1492)

という画家を意識して観るようになったのは

イタリアのフレンツェに留学してからでした。

電車で1時間程度の街アレッツォへ

休日にひとり出かけては聖フランチェスコ聖堂の

フレスコ画(当時は部分的に修復していました)を観たり

ウフィツィ美術館でテンペラ画を観たりと

美しい色彩と構成の世界に惹きこまれていました。

フランチェスカが描いたウルビーノ公肖像画は

有名な作品ですが わたしはいつも観るたびに

ウルビーノ公よりも背景にある遠くの山を

見つめてしまいます。

不思議な透明感のある空気が好きです。

ダヴィンチの背景での スフマートの

湿度のあるような「リアル」な風景ではない…

良く晴れた冬の きりりとした午後のような空気。

フランチェスカの風景を観ると

深呼吸をしたくなるような気持ちになります。

それにしてもこのウルビーノ公の肖像は

美化されていない「リアル」があります。

おそらくご本人に大変良く似ていたことでしょう。

最近テレビで頻繁にお見かけする

政治家にも良く似ていませんか…?

とくに目元の辺りなど。

辣腕政治家2人の表情が500年を隔てて同じというのも

不思議に納得してしまいました。

額縁の記憶 8月30日

古い写真を整理していたら 旅の途中で寄った

美術館で撮影した写真がでてきました。

額縁の写真です。

以前にもお話しましたが フラッシュを使わなければ

撮影を許される美術館もあります。

そんなときはすかさず でもひっそりと

額縁の写真を撮り貯めています。

ですが不精なわたし どの美術館のどの作品の額縁か

記録を残しておかなかったので

今はもう 旅の思い出写真の役割になってしまいました。

美術館それぞれに所蔵作品カタログがあるのですから

所蔵額縁カタログも作って頂けたらとても嬉しいのですけれど。

いにしえから響く音 8月02日

推古天皇の飛鳥時代には 命の源である水を尊び

水滴のかたちが祭神具に用いられ

貴人のお守りにもなったとか。

推古鈴の音は邪悪なものを祓い

幸運を招く霊力があるそうです。

以前読んだ白洲正子の本で 彼女が身につけていたという

法隆寺伝来の推古鈴の写真を見ました。

正子の鈴はどんな音がするのでしょう。

先日 水谷醒洋氏作の推古鈴をいただきました。

現代の匠の手による推古鈴からは 澄んだ音が響きます。

いにしえの飛鳥時代から聞こえてくる音・・・。

Che cosa e`? 7月22日

真っ白でみずみずしく なめらかな艶のあるもの。

これは一体何でしょう? ”Che cosa e`?”

玩具南瓜の一種か未確認生命体の幼生ようですが・・・

答えは 白ゴーヤ でした。

我が家の庭で「緑のカーテン」として活躍中の

白ゴーヤが実りました。

一般的な緑のゴーヤに比べて水分が多く苦味が少ないので

桜海老やきゅうりと酢の物にしてシャキシャキと頂きました。

強烈な日光を柔らかく遮り 収穫の楽しみや

美味しさも届けてくれるゴーヤのカーテン。

これから毎夏の楽しみになりそうです。

ゴーヤはイタリア語で何というのでしょう。

zucchine amaro なんて言うのでしょうか。

(amaro・・・「苦い」「苦味のある」)

ちなみに大根は daikon と日本語で

白菜は Chinese Cabbage とこちらは英語で

市場で売られていたのを見たことがあります。

イタリアのマンマ達はこの外来野菜をどのようにして

調理していたのか 今頃気になっています。

雨の夕方に 6月28日

梅雨の季節は外出もめんどうに思われますが

おすすめの場所を1つご紹介します。

上野公園内の国立西洋美術館。

この美術館の常設展は 特別な企画展とは違って

比較的空いていることが多いようです。

わたしが仕事帰りに立ち寄った時も

雨の日の夕方ということもあって鑑賞者はまばらでした。

そしてここ国立西洋美術館の常設展には

綺羅星のような数々の作家の作品が展示されています。

企画展で特別展示されたら長蛇の列ができそうな作品も

ひっそりと常に大切に展示されているのです。

作品の前を独占して好きなだけ鑑賞できるのは

雨の日の夕方に訪れた者のささやかな特権でしょうか。

フラッシュを使わなければ写真撮影もできます。

(係の方に確認なさってから撮影してください。)

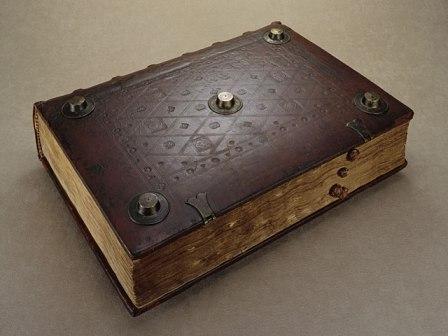

北方ルネサンス作品についていた額縁は

四隅に実用を兼ねた可愛らしい細工が施してあります。

ほぞで組んだ木を木釘で留めて飾りにしたようです。

こんな細工を見つけてニヤリ笑う嬉しい時間でした。

雨の日の夕方 国立西洋美術館の常設展へぜひ。

手仕事の思い 6月21日

「荻 太郎・佐野ぬい 二人展」は無事終了いたしました。

ご来場下さった皆様 大変ありがとうございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

遺跡を歩いていると 無造作に残されている

何世紀も前のものであろう彫刻に驚きます。

おおきな神殿の柱のほんの一部分でしょうか。

細部にもこだわり とても丁寧に作られていました。

なにかを主張するのではなく 美しい調和を保つための作業。

でも 当時そのひとつひとつを目を凝らして眺め

職人に賛辞を贈った人は数少なかったことと思います。

この彫刻を彫った職人の名前はもちろん残っておらず

完成時の面影もわずかに見えるだけになっている今も

近寄って触れてみれば

彼の仕事に対する気持ちや誇りは

わたしにもあたたかな手触りとなって伝わりました。

わたしもそんな「思い」をそこはかとなく発している

額縁を作りたいと思っています。

Guten Tag! 6月14日

ドイツからはるばるやってきたてんとう虫。

ベルリンの友人からの小包にこっそり潜んでいました。

中身はチョコレートですが

このてんとう虫を見るとベルリンの友人の

笑顔が思い浮かぶようで 食べたい気持ちは

どこかへ飛んでいってしまいます。

今日も彼女が笑顔で「Guten Tag!」と言っているようです。

美しいペンを持てば 6月10日

PCの大活躍によって手書きの文字を見ることが

ずいぶんと減ってしまった昨今ですが

手紙や葉書を書く機会は大切にしたいと思っています。

写真中央は佐瀬工業所のセル軸ガラスペン。

上の竹軸は骨董市で見つけた葵文具製作所製の細字用。

ブルーのペンはイタリアに住んでいた頃に買ったものです。

ふだんは佐瀬工業所のセル軸をもっぱら使っています。

プレゼントとして頂いたものですが 以来手放せません。

なめらかな書き心地と持ちやすさ 安定感は特別です。

実用一辺倒ではない繊細さと存在感。

美しいペンを持つと 美しい文章が書けるような

そんな錯覚も楽しめます。

頼もしく美しい・・・一生の友です。

劇的一場面 6月07日

曇り空のむこうに太陽が透けて見えて

とても美しい光が射してきました。

なにげなくシャッターを切ってみたら

劇的な風景が撮れていて驚きました。

嵐の前触れのような

バロック時代の版画を思わせるような光と影。

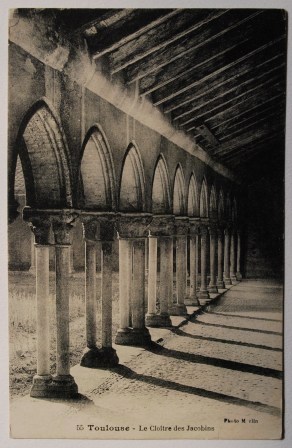

回廊にて 6月02日

モノクロ写真の古い絵葉書の

トゥールーズにある修道院を見たときから

この場所へ この修道院の回廊へ

とても行きたい気持ちになっています。

誰もいない西日の当る午後に

ひとり この回廊に立ったら何を思うだろう。

現在はこの写真当時より整備され 観光客に人気の

美しい中庭になっているようです。

それは喜ばしいことですが

絵葉書の風景はもうありません。

5月の花嫁 5月27日

幼馴染の友人が結婚しました。

彼女のことは以前にもお話したことがありますが

わたし達は同じ年に生まれ同じマンションで育った

お互いが人生ではじめての友達です。

クリスチャンの家庭に育った友人は

結婚も教会での式を選びました。

本当の祈りの場であり 厳かでかつ暖かな雰囲気の中

とても心のこもった素晴らしい式でした。

牧師先生のお話も印象深く心に残っています。

「旅に例えられる人生において 辛いことも嬉しいことも

共に感じて支えあえるパートナーがいることは何よりの幸せ・・・」

ゆきちゃん 結婚おめでとう。

ささやかな楽しみと慰め 5月17日

5月病 なんて言いますが

大きな仕事や新しい環境でのモヤモヤとした気持ちが

心のなかに滞ってしまうことは あるものです。

気分新たにリセットする方法は人それぞれ。

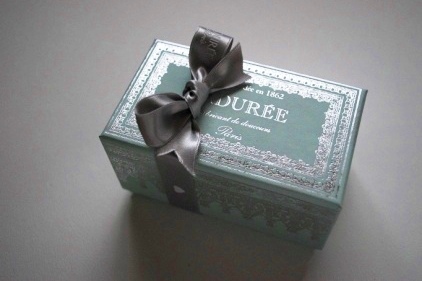

わたしにとっては LADUREE のお菓子も方法のひとつです。

「まぁまぁ これで一息ついてくださいな・・・」と

自分に小さなプレゼントをします。

LADUREE については何度かお話させて頂いていますが

相変わらずわたしのささやかな楽しみ・・・。

ちいさなお菓子一箱で気分が楽になるなんて

我ながらお気楽といいましょうか

つまり わたしは幸せなのだと思っています。

小さな紙片に籠められていること 5月01日

あたらしく出会った方に最初にお渡しするのが名刺です。

ちいさなカードですが 個人の名刺の場合は

その人の第一印象を左右することもある大切なもの。

緊張する一瞬でもあります。

また 頂いた名刺を後日改めて見てみると

その方の表情や雰囲気とともに

お会いした場所の様子まで思い出すことがあります。

今はとても便利な時代で 自宅のパソコンで

好きにデザインしてすぐに印刷できます。

でもいつか・・・活版印刷のかすかな凹凸がある

ぬくもりの感じられる名刺を持ちたいと思っています。

noise cancelling 4月25日

日常のなかで自分のまわりにどれだけの音が

溢れているのか 意識することはあまりありません。

先日友人に借りたヘッドホンはノイズキャンセリングという

雑音消去機能が付いたアメリカ製のものでした。

ピクニックの最中 暖かな日差しの中 芝生に横になって

裸足に風を感じながらぼんやりと過ごす時

周囲の雑音を全て消し去って 美しい音楽だけを聴く・・・。

風の音も 自分の息遣いさえ聞こえず

現実を遠く離れたような経験の無い不思議な感覚でした。

圧倒的な幸福感 とでも表現しましょうか。

あまりの驚きと幸福感にしばし呆然としつつ

夢の中を漂って過ごした午後でした。

このヘッドホンは「欲しいものリスト」のトップです。

ただいま額装中 4月19日

額縁製作の仕事は額縁本体を作るだけではなく

額縁に作品を納めて展示と保存が可能な状態にして

はじめて完成です。

出来上がった額縁は作品と一体となることで印象も変わり

いよいよ額縁としての使命を果たす長い旅がはじまります。

額に作品を納める作業の大敵はホコリ。

掃除機片手に手早くすすめます。

電動ドライバー メジャー アクリルガラス磨き剤は

この作業での三種の神器(?)です。

額縁の森 4月16日

6月に開かれる展覧会のために

10点の額縁を作らせて頂いています。

同じサイズ同じデザインの額縁が沢山並んでいる様子は

まるで額縁の森のようです。

今はまだ金箔を磨いたばかりでキラキラしたままですが

これから更に加工して 落ち着いた雰囲気に仕上げます。

格子窓の風景 1894 4月08日

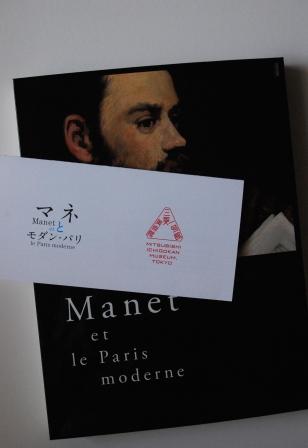

今月5日にオープンした 三菱一号館美術館です。

ご縁があって関係者ご招待を頂き 一足先に拝見しました。

夜の時間だったため レンガ造りの美術館の

格子窓から溢れる光が美しく並んでいました。

この美術館は1894年の建築を再建したもので

明治時代の趣たっぷりの外観と 現代の技術を総結集した

美術館としての機能を併せ持った素晴らしい建物です。

小さなネジ一つにまで拘って再現してある様子から

携わった方達の思い入れが感じられました。

素敵なカフェやミュージアムショップも楽しい場所。

オープニング記念として「マネとモダン・パリ」展を開催中です。

ぜひ一度足をお運び下さい。

さくら 4月06日

数日寒い日が続きましたが

今日の東京は春らしい日差しと暖かさに恵まれました。

この時期のテーマとしてはありきたりですが・・・

やはり桜を愛でなければ春は実感できません。

強風で飛ばされた桜の小枝ですが

健気に可愛らしい花を開かせました。

我が家の小さな春です。

雨の午後に 3月24日

ひさしぶりに本格的な雨が降っている東京。

ようやく咲き始めた桜も冷たい雨に濡れて気の毒です。

こんな日に外出するのは気が重いものですが

暖かにした部屋や車の窓から雨の降る様子を見るのは

静かな午後の好きな時間の一つです。

濃い紅茶でも飲みましょうか・・・

揺れる 回る 3月22日

すでに春の兆しで一杯になりましたが

3月始めの庭の奥には秋の名残がまだありました。

たくさんの落ち葉や枯れ枝をかき集めての

焚き火は暖かく楽しいものです。

お芋や銀杏をこっそり入れたりして。

揺れる炎を眺めていると 楽しい焚き火の気分とは別に

心が静まって現実を離れた気持ちになります。

心の奥の深いところに座って 何も考えずに・・・。

ろうそくの炎や回る洗濯機を 時間を忘れて

ひたすら眺めるのが好きという変な癖があります。

なぜかリラックスできるのです。

Colore 色の不思議 3月16日

額縁に使う色には決まりはありません。

好きな色の服を選ぶように 額縁の色も選べます。

金銀 木地の色 パステルカラーも原色も

額装する作品に合わせてお好み次第です。

お客様からの依頼で色を決めるとき

私には思いつかないような色をご希望される方もいて

それはとても新鮮な体験です。

KANESEIとしてご提案する色もありますが

できるだけお客様からご希望を引き出せるように努めています。

選ばれた色は その方の雰囲気を表すものが多く・・・

十人十色とは正にこのことです。

イタリア語で「色」は Colore.

英語の Color とは一文字違い。

同じ語源ですね。

カテリーナの小瓶 2月25日

先日 新宿にあるデパートでみつけた蝋燭です。

美しい小さな瓶の形をしていて ほのかに香ります。

16世紀にフィレンツェのメディチ家に生まれた

カテリーナはフランス王家へ嫁ぐ際に

料理人や占い師に加え毒薬の調合も出来る医師を

同行したと言う話を聞いたことがあります。

カテリーナの秘密の毒薬が入った小瓶は

こんなさりげない小さなものだったのではないでしょうか。

私がこの蝋燭に火を灯すことはなさそうです。

candle studio magiera : http://www.magiera.jp/

pergamena 羊皮紙 その7 金箔 2月04日

先日仕上げたジェッソに どうにか金箔を

貼り終えることが出来ました。

しかし・・・色々と問題点も発覚した作業です。

まず ジェッソの塗り方が上手くいかず大きな凹凸があったこと。

狭い面積の部分は美しい盛り上がりを作れたのですが

やはり広い面積にジェッソを均一に塗るのは難しい作業でした。

それから 余白にまで箔が貼り付いてしまったこと。

これは羊皮紙の油分が抜け切っていなかったのが原因のようです。

貼り付いてしまった金箔はナイフで少しずつ剥がし

無水アルコールで拭うと綺麗に取り除くことが出来ました。

作業後半はタルク(微粒子の鉱石粉)を打ち粉のようにした結果

貼り付いてしまう問題は解決しましたが 金が艶消し状態になり

乾燥後に金をメノウ棒で磨いても 美しい艶が出ませんでした。

金が剥れてしまう危険もあり 今回はメノウ磨きは断念。

第1試作から上手に出来なくても仕方が無いとはいえ

どうにも残念な金の仕上がりになってしまいました。

ここは心機一転 彩色は美しく描きたいと思います。

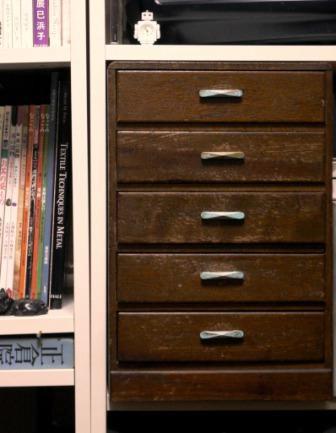

5つの青 嫁入り後のお話 1月18日

昨年12月に完成してお届けした

小引出しのツマミ「5つの青」の その後の様子を

ご依頼主の方が写真と共にお知らせくださいました。

http://www.kanesei.net/2009/12/12

レトロモダンな雰囲気の小引出しにちゃっかり納まって

お宅の雰囲気にもすっかり馴染んでいる様子。

作ったわたしも大変安心いたしました。

こうして自作の「その後」の様子を見ることができるのはとても嬉しく

そして新たな印象を持ちつつ発見もあるものです。

とくに今回のように実物の小引出しを拝見することなく

部品(引き手)を作る場合は 取り付けた後の様子を見て

確認し 使用感や問題点を伺っておく必要があります。

今回はご依頼くださったお客様に喜んでいただき

使用にも問題が無かったようなので 成功と言えるでしょうか。

上の棚に立つロボット君(時計?)が可愛いですね。

pergamena 羊皮紙 その6 ジェッソ 1月13日

羊皮紙での作業も 石膏下地のテンペラ作業でも

金箔の貼り方は同じと思っておりましたが

材料も手順も違いが多いことは今回知ることが出来ました。

羊皮紙工房の八木先生からメールでご指導いただいて

作業中の羊皮紙に金箔下地を塗りました。

テンペラの金箔下地はボーロ(箔下トノコ)を魚膠で溶いたものですが

羊皮紙ではボローニャ石膏と鉛白 粗糖 魚膠 ボーロなどを

水練りした「ジェッソ」を下地材として塗るそうです。

いわばテンペラの石膏下地とボーロを混ぜた物といった感じでしょうか。

わたしの経験では膠分が少なくて固着力が心配でしたが

糖分の威力なのか 乾いたジェッソをメノウ棒で磨く時点でも

キシキシとした粘り気がある手触りで しっかり定着していました。

上の写真は乾いたジェッソのラインと整え メノウ棒で磨いたところ。

白く見えているのがジェッソを塗った部分です。

今回教えて頂いた方法では 赤ボーロは色づく程度にしか入れていませんが

手元にあるフラ・アンジェリコの画集写真を見ますと

テンペラ同様に濃く赤いボーロ下地が見えていますので

フラ・アンジェリコは別の方法で制作していたようです。

職人作業は正しく「10人10色」ですから

金箔の貼り方にも色々な方法があったのですね。

次回はいよいよ金箔貼りです。

鎌倉へ 「門」 1月11日

鎌倉散策のお話を引き続き。

八幡様へのお参りを終え 若宮大路と小町通を行き来しつつ

毎年お邪魔する骨董店や古書店を覗いては

鎌倉ならではの楽しみを満喫します。

歩きつかれた帰り道に 長年入ってみたいと思っていた

小町通にある喫茶店「門」へ立ち寄ることにしました。

このお店をご存知の方も多いかと思いますが

鎌倉の文豪・文化人に愛された喫茶店で

少々古めかしくも とても落ち着く雰囲気です。

わたしの好きな笠智衆さんもよくいらしていたとか。

ショートケーキと紅茶のセットをお願いしましたが

ケーキは素朴で これまた「昔ながらの」と言った美味しさです。

ミルクティーとメニューにあったのでお願いしたら

牛乳ではなくてコーヒー用のクリームだったのが

唯一残念なところですが・・・

いつかまた このお店で手紙を書いたり本を読んだりと

ひとりでゆっくり過してみたいと思います。

日が暮れた頃に着いた浜辺は

大きな夕日が沈みつつあるなか サーフィンを楽しむ人達の

美しいシルエットが海に浮かんでいました。

毎年の「鎌倉散策」にて 2009年も無事に終わりました。

鎌倉へ 冬の海 1月08日

冬の海が好きです。

春や夏の海のような明るい元気な雰囲気はありませんが

冬の海ではもっと静かで 自分の内面と対峙できるような

そんな気持ちになります。

冬の浜辺で過す時間はわずかですが

そうしたリセットの時間を毎年決まった時期に持つことは

わたしの大切な「儀式」となっているようです。

すでに松も明けましたが 昨年末のお話です。

暮も押し迫った12月30日に鎌倉へ行きました。

毎年この時期には鎌倉の鶴ヶ丘八幡宮へお参りします。

由比ガ浜へ車を停めて 小町通から八幡様へ

帰りは若宮大路を通って浜まで戻るのがいつものルート。

忙しい時期にもかかわらず 鎌倉はどこもかしこも

観光客や地元の買出しの人達で大賑わいでした。

八幡宮の入口には 大きな太鼓橋があります。

神様がお渡りになる橋。

現在は柵で閉じられています。

わたしが幼い頃は人間も自由に渡ることが出来て

滑り台のような橋を必死によじ登った楽しい記憶があります。

2009年も無事に過せたことを感謝し

2010年もまた頑張ることができるように祈りました。

仕事始め 1月05日

2010年のお正月もそろそろ終り

KANESEIも今日5日から仕事始めです。

今年最初の額縁は 月末からの展覧会に出品される

ドローイングの額縁です。

艶消しの銀箔を使った シンプルでクラシカルなもの。

2010年もこうして健康で ご注文をいただいて

作業を始めることが出来るのはとても幸せなことです。

小さな白梅の盆栽が花を咲かせました。

紅梅のつぼみもふくらんでいます。

わたしも頑張らなくては。

ゆっくりと 1月02日

お正月はわたし達日本人にとって

やはり特別な日ですね。

旧年を振り返り 新年の健康と幸せを願う大切な日です。

昨年6月末から毎日更新ではじめたこのブログですが

今年はゆっくりと マイペースで進めようと思っております。

毎日あたらしいページは作らず

ここをご覧くださる方にお話したいようなことが

できた時に更新いたします。

1週間に1度か2度 新しいお話ができるように・・・。

どうぞこれからも KANESEIブログを

お忘れなきよう(笑) ご覧下さい。

よろしくお願いいたします。

buon anno 2010 1月01日

あけましておめでとうございます。

本年も どうぞよろしくお願い申し上げます。

2010年 正月 KANESEI

これからもまた 12月31日

2009年もいよいよ終わりを迎えました。

あっという間の一年に感じますが

思い返せば沢山の出来事と経験がありました。

なんと言っても こうして自分のホームページを持ち

沢山の方との繋がりが出来たことはとても大きな出来事で

わたしの支えになっています。

このご縁を大切に 今後とも精進してまいります。

本年はたくさんの方にご覧いただき ありがとうございました。

また 励ましのお言葉をありがとうございました。

2010年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

良いお年をお迎え下さい。

2009年 大晦日 KANESEI

pergamena 羊皮紙 その5 下描き 12月29日

8月 夏の盛りに実習で作った羊皮紙ですが

秋が過ぎ冬真っ只中になってようやく下描きを終えました。

作業不足からか 数ヶ月寝かせていたせいか

夏頃より羊皮の脂肪分が表面に浮いている手触りなので

八木先生(羊皮紙工房主宰)のお話に従って

マニキュア除光液を含ませたコットンで拭いてみました。

程よく脂肪分が拭われ 少々気になったニオイも

ずいぶん取り除くことが出来たようです。

下描きしたのはフィレンツェのサン・マルコ美術館所蔵

フラ・アンジェリコの細密画「ミサ典書」から受胎告知の場面。

次に待つは金箔の下準備です。

今回選んだ絵は金の面積が広いので 第1試作にしては

ハードルが高かったかもしれないと心配もしつつ

八木先生の「羊皮紙工房」内「装飾写本の作り方」を参考に

http://www.youhishi.com/manuscriptmaking.html

自己流を加えて なんとか作業を進めてみようと思います。

冬の訪問客 12月27日

毎年寒くなる頃に 林檎や蜜柑を半分に切ったものを

おすそわけとして庭のもみじの木に置きます。

しばらく様子を見守っていると色々な野鳥が訪ねて来るのです。

その様子をこっそり眺めるのも冬の楽しみの一つ。

我が家の庭に来てくれるのは おおよそ5種類の鳥です。

まずは代表格のスズメ。ふくふくして可愛いのです。

すぐに逃げてしまうので観察も難しいですが

よく見ると模様もなかなか凝っていて 白い襟巻きが素敵です。

5種類のうち一番小さいのがメジロで いつもカップルで来ます。

とても仲が良い様子で微笑ましい2羽。

さかさまになって一所懸命食べているのはシジュウカラです。

数羽で来たり 一羽で来たり。

美しい羽を持つオナガはカラスの種類だそうで

上の3種に比べると その大きさに迫力があります。

全長35センチほどあるそうです。

そしてこの餌場の主となっているのがヒヨドリです。

赤いほっぺで挨拶しているような愛くるしさですが

小さなメジロとシジュウカラが仲良く食べていても

猛スピードで追い払う 独占欲の強い鳥。

少々お説教したくなります。

が・・・小さな鳥達はヒヨドリが出かけている間に

ここぞとばかり食べている逞しい精神の持ち主なのです。

彼らが健康で無事に春を迎えられますように と願います。

明かりを灯して 12月25日

クリスマスです。

街はひと月からイルミネーションが輝いていましたが

それも今日の夜の為ですね。

みなさんはどのようなクリスマスをお過ごしでしょうか。

わたしが子どもの頃は母が準備してくれた小さなもみの木に

飾り付けをしたり プレゼントを貰ったりと

とても幸せなクリスマスを過した記憶があります。

大人になった今は 少しだけクリスマスらしい飾りを楽しんでいます。

東京はホワイト・クリスマスにはなりそうもありませんが

家族と一緒にゆっくり過そうと思います。

金柑 12月19日

冬になると我が家の食卓に登場する金柑の蜜煮です。

ブリの塩焼きに添えたり おやつに食べたり。

作り方も簡単だそうです。(私は作っていません・・・。)

この金柑をチョコレートでコーティングしたら

おいしそうだな・・・と企んでいます。

パリッとしたチョコレートの中から

トロリと金柑の甘さが広がるなんて いかがですか?

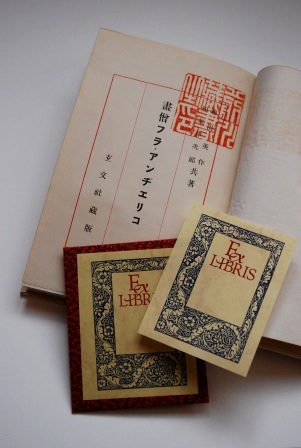

Exlibris 蔵書票 12月18日

美しい状態の古書には 見返し部分に

蔵書印または蔵書票がある場合があります。

とても大切に そしてその本を持っていることを

誇りに思っていたであろう前の持ち主を思います。

欲しくて探して手に入れたフラ・アンジェリコの古い本にも

立派な蔵書印がおしてありました。

「瀧川蔵書・・・」(最後の2文字が読めません)とあります。

瀧川氏はこの本を読んでどんな感想を持たれたでしょう。

銀座の大きな文房具店で 美しい蔵書票を見つけました。

大切な本に貼ろうか・・・と考えましたが

照れくさいような おこがましいような気がして

まだ使っていません。

ネットで「蔵書票」の歴史を調べて見ると 15世紀ドイツが始まりであり

名のある画家が作った蔵書票なども見ることが出来ました。

「Ex Libris」とはラテン語で「誰々の蔵書から」の意。

イタリア語で本は「Libro」(単)なので「本」というイタリア語は

ラテン語からほぼそのまま来ていることがわかりました。

松風 12月17日

冬のお茶の稽古では お釜からしずかに立ちのぼる

湯気の暖かさに和みつつも 気分は引き締まります。

茶室では湯の沸くしゅんしゅんという音だけが聞こえていますが

この音を松を渡る風に例えて「松風」と呼ぶそうです。

茶の湯では湯の沸く音にまで名前がついているのですね。

目を閉じてみると ほんの一瞬ですが

ゆるやかな海岸線と穏やかな海

陸地につづく長い長い松林が思い浮かびました。

冬の庭で 12月15日

四季咲きの薔薇が欲しくて

ちいさな苗を木桶に植えて 庭の片隅に置きました。

その薔薇が先週小さなつぼみをつけて

少しずつ咲き始めてていたところ 急に寒くなり

開花が止まったまま数日が過ぎました。

可哀相に思いつつも切ってグラスに生けましたが

薔薇は開ききる前に散り始めました。

冬の庭の寒さで開花できなかった薔薇ですが

明るい午後の日差しの暖かな室内で眺めると

薔薇の周りだけ春めいて感じます。

部屋の中にはふわりと薔薇の香りが漂いました。

いつも五つ子 引き手 12月12日

11月の初めに作った 引出し用の赤いツマミは

とても気に入っていただけたようで

また同じご依頼主から小引出しのために

「引き手」のご注文をいただきました。

前回のツマミは一点でネジ留めするタイプでしたが

今回の引き手は二点で止めるタイプ。

取り付ける予定の小引出しの写真を送ってくださいました。

シンプルなレトロモダンな姿なので引き手もシンプルに

かつ少し遊び心もあって持ちやすい形を目指しています。

形は違いますが5つセットなのはいつも同じです。

小引出しの引出し数は5つと相場が決まっているのでしょうか。

写真の小引出しは引き手が無くなってしまい

黄色い紐で代用されているような気の毒な姿。

早く完成させて元気に活躍して欲しいと思っています。

額縁以外のこうした制作も楽しいです。

ちいさな細工物を作る喜びはまた別ですね。

小箱やツマミ(引き手)以外にも

何か新しいバリエーションを探してみようと思います。

その世界を完成させるために 12月07日

油絵でも版画でも写真でも・・・

作家が自分の作品を納め保存・鑑賞するために

額縁を自作することがあります。

自分でイメージ通りの額縁を作ることが出来れば

その世界観を完成させるのに一番近い方法です。

以前 箱根にあるポーラ美術館を訪ねた時に

藤田嗣治の「姉妹」という作品を観ることが出来ました。

この絵には藤田自作の額縁が付けられています。

読んだ本によると 先に額縁を作り後から絵が描かれたとのこと。

「姉妹」の絵がこの額縁からインスピレーションを受けて

描かれたかは解りませんが とにかく額縁と作品の一体感が

完璧に感じられ 圧倒されたことを思い出します。

額縁を作るわたしにとって あの完成された世界は

嫉妬の対象にさえならないような別世界でした。

でも・・・作家本人ではなく他人である額縁職人が作ることによって

違う感覚で新しく提案できる額縁があるのでは・・・?

自問しつつ今日も額縁を作ります。

データ : 「藤田嗣治 手しごとの家」

著者 林 洋子

(株)集英社 集英社新書ヴィジュアル版

2009年11月22日 第1刷発行

村上春樹がN.Yへ行くなら… 12月05日

先日 村上春樹氏がエッセイで 「タイムマシンがあったら

昔のN.Yへ行ってジャズライブを聴きたい」と書いていました。

村上春樹氏がジャズファンというのは とても有名ですね。

「もしタイムマシンがあったら」は 実はわたしも以前から

ひとりで空想していたことでもありました。

家族や大切な知人に会う目的以外だったら いつのどこへ?

わたしなら ルネサンス時代のフィレンツェへ行って

フラ・アンジェリコに会いたいと思っています。

彼の工房(おそらく僧院内なので難しいでしょうけれども)で

作品制作の様子を見て 教えを請うことができたなら・・・。

どんな道具を使って どんな手つきと視線で描いているのか。

どのような気持ちで日々制作しているのか。

制作と宗教画に対する姿勢や考えをぜひ聞かせて欲しいと思います。

あのような美しい(浮世離れしたような)絵を描き続けた

アンジェリコの人柄に触れてみたい。どんな人だったのだろう。

550年も昔の人ですが なんとか会話も成り立つのではないか とか

フィレンツェなら550年経っても大して街並みの変化は無いから

道に迷うこともあるまい・・・などと つい具体的に考えてしまいます。

皆さんなら いつの時代のどこへ行きたいと思われるでしょうか。

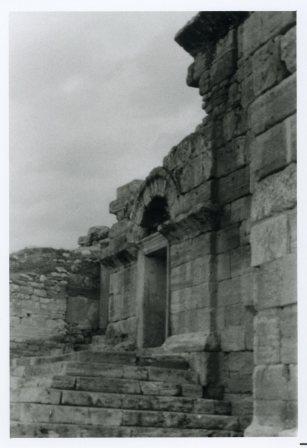

下の写真は 旅先の遺跡で撮りました。

この門をくぐると 望みの時代の場所へ・・・なんて

ハリウッド映画の一場面のようですね。

小さい小さい絵 12月03日

毎年12月 デパートの小さな画廊で開かれる「小さい小さい絵」展という

展覧会(即売会でもある)に参加しています。

参加し始めて今年でちょうど10年になりました。

わたしが出品しているのは 先日もご覧いただいたような

(http://www.kanesei.net/2009/11/18)

黄金背景のテンペラ画。すべて模写です。

今年は フラ・アンジェリコの聖女像 ゴッツォリの天使と

フォルリの天使 そしてルドゥーテのバラをふたつ。

どれも原画はあまりに素晴らしく そして有名なものばかりです。

額縁制作が本業のわたしですが 自分で描いたテンペラに

自分で額縁を作るのは 自分だけの世界に閉じ篭って

すべてを自由にできる貴重な作業でもあり

色々な意味で良い経験になっていると思っています。

落ち葉の中で 12月01日

11月最後の日曜日に 砧公園にある世田谷美術館へ行きました。

「オルセー美術館展」の最終日の午後でしたが

恐れていたほど混んでもおらず 気持ちよく鑑賞しました。

アールヌーボー作品は曲線で優雅でもあり妖しさもあるデザイン。

「妖しい美しさ」をいつかわたしの額縁にも表現してみたいと思いつつ・・・

帰り道の公園内を歩いていると ボールで遊ぶ家族連れや運動に来た人達など

晩秋の休日を楽しむ平和な風景がひろがっていました。

ケヤキやイチョウの葉が歩道に次から次へと降り注いでおり

サクサク踏んで歩く気持ち良さ。童心に返ります。

そしてふと見ると・・・うさぎが木の陰からぴょこんと出てきました。

ピーターラビットの絵本から抜け出てきたのかと思いきや

飼い主さんとお散歩中なのでした。

落ち葉の積もる森でひとり遊ぶうさぎ。

なんとも可愛らしい一場面でした。

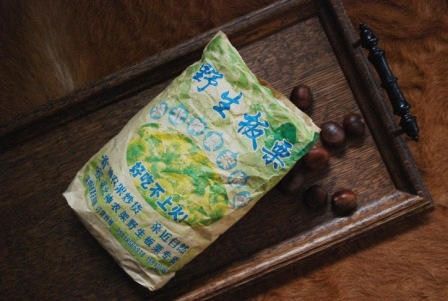

野生板栗好吃不上火 11月30日

比較的暖かだった秋も終り 12月になればいよいよ冬。

今年も残すところ1ヶ月とは 時間の過ぎる早さにおののきます。

この秋の味覚は楽しまれましたでしょうか?

先日 お土産で本場中国からの天津甘栗が届きました。

日本で売られている天津甘栗と同じように

小粒で手でむけるような とても甘く美味しい栗です。

最近は剥き身の甘栗も売られていますが

1粒1粒を手でむいて食べるのも楽しくて好きです。

沢山入った紙袋には「野生板栗」の文字が。

筆書きのような文字も中国らしいデザインに見えます。

「野生」は解るにしても 「板栗」とは??

中国では手でむける小粒の栗を板栗と呼ぶのでしょうか。謎です。

そして「好吃不上火!」の意味は・・・?

勝手な想像で「もう火を通してあるから炒る必要なし!」かな

と思っていますが 本当のところはどうなのでしょうね。

なんだか意味がとても気になってきました。

夏の日差しの名残 11月25日

夏の終りに訪ねた信州から りんごが沢山届きました。

ドライブで寄ったヨーロッパのようなりんご園を思い出します。

青空にすでに赤くなり始めたりんごが映えてまぶしいような風景でした。

このりんごも あの日差しを浴びて大きくなったのだと思うと

可愛くて食べてしまうのが勿体無いようです。

秋も深まって雨が続くと灰色の風景で寂しくなりますが

夏の日差しの名残をとどめたような美しいりんごを見ると

さぁまた頑張ろう という意欲が沸きます。

1日1個のりんごは病気知らず。

毎日楽しみにいただきます。

もうすぐ白い息でおでん屋台へ 11月23日

だんだんと冬の足音がすぐ近くまで来たようです。

美味しそうな出汁の香りにフラフラと近づくと

開店したばかりの おでんの屋台でした。

それにしても昆布が沢山です。

おでんの具の昆布が大好きなわたしには素晴らしい光景。

すかさず「昆布3つと大根とはんぺん!」と注文したのですが

「昆布はまだ出汁が出て無いからダメ。」とあっけなく断られてしまいました。

残念。

でも大根やはんぺんにはしっかり出汁が効いていて美味しかったです。

もっと寒くなった冬に息を白くして フーフー外で食べるおでんは最高!

ロシュフォールの恋人たち 11月20日

普段の額縁製作の作業は 作業部屋でいつも一人です。

ラジオかCDか・・・とにかく何か音楽を聴きながらの作業。

「人の気配」を感じられるのでラジオは寂しく感じませんが

最近はCDを聴いていることの方が多くなっています。

クラシックだったりロックやジャズ たまにポップスも聴きますが

ここ最近一番好きで 作業中に限らず移動中でも登場しているのが

「ロシュフォールの恋人たち」という映画のサントラです。

この映画をご存知でしょうか。1967年と古い映画ではありますが

衣装もセリフも舞台も・・・何もかもがお洒落で色使いが綺麗です。

特に女性が好みそうな映画ではありますが・・・

ミュージカル映画なのでジャズベースの音楽は最高です。

テレビコマーシャルなどで今も耳にする曲があり 古さを感じません。

出演者もドヌーヴ&ドルレアック姉妹が主役のほか

ジーン・ケリー ジョージ・チャキリスと大変豪華です。

今月はケーブルテレビでの放送もあるようなので

お時間が合えば ぜひご覧下さい。

とても明るく楽しい気分になれること請け合いです。

シネフィル・イマジカ 11月24日 10時より放送

http://cinefilimagica.com/movie/m5/095155.html

一目惚れの・・・ 11月19日

出かけた先で たまたま入った島根県のアンテナショップ。

アンティークの器ではなく新しい器で とても久しぶりに

飛び上がるほどの一目ぼれをしました。

出西(しゅっせい)窯という普段使いの器を作る窯元の作品です。

わたしは昨日初めて知った窯ですが とても有名なのですね。

昨日一目ぼれしてイソイソと買い求めたマグカップは

ぱっと見た印象が1900年代前半の雰囲気があるような

和洋折衷な・・・西洋の香りがする繊細な形が印象的です。

出西窯は民藝運動に影響を受けた人達によって作られたそうなので

このカップは確かに彼らの意思を引き継いでいるように感じます。

口当たりが良くて安定感もある 実用的かつ美しいカップ。

一目ぼれで始まった恋は長続きしない・・・なんて言われますが

わたしとこのカップは長く長くお付き合いしていきたいと思います。

模写を通して見えてくるもの 11月18日

毎年晩秋になると 額縁製作と平行してテンペラ画を描いています。

敬愛するルネッサンス時代の画家たちの作品を小さく模写して

12月に開かれる展覧会(即売会でもある)に出品するためです。

「模写を繰り返しても 描写の技術は上がらない」と言う考え方もあれば

「模写は絵画技法習得の全ての基本だから必要」と考える人もいる・・・

どちらが正しいか分りません。正解は無いのかもしれません。

でもこうして巨匠達の作品を当時の技法で模写し 追体験することによって

絵画作品を理解し 自分なりの考えを持って鑑賞できる

大きな手助けのひとつになっているようです。

黄金比と白銀比 11月12日

ご注文をいただいて額縁を制作する場合は

当然ながら作品に合わせたサイズで制作しますので

あまり意識することはありませんが

自分の創作としての額縁を作るとき サイズは自由です。

思いつくままのバランスで作った額縁は

わたしの場合 どうやら黄金比ではなく白銀比に近くなるようです。

もしくは 白銀比より更にもうすこし正方形に近いような長方形。

これはもう好みとしか言いようがありません。

黄金比では どうも縦横の長さに差がありすぎるような気がして

(もちろん場合によりますけれど)

黄金比より正方形に近い白銀比を無意識に選んでいます。

黄金比は西洋で好まれ 大人びた雰囲気

白銀比は日本古来独自の比率で可愛らしい雰囲気だとか。

法隆寺など寺院建築の比率にも用いられているそうです。

大人びているか可愛らしいか・・・その見解は別としても

黄金比より白銀比のほうを より安定して自然だと感じるわたしは

やはり日本で生まれ育った人間なのだ と改めて思いました。

皆さんはどちらをお好みでしょうか。

自然界には黄金比を展開した式に則った図形が多いそうです。

松ぼっくりのらせん構造も黄金比から。ふしぎですね。

理想の家 11月02日

洋書店に置いてあるようなヨーロッパやアメリカの

インテリアを紹介した本を眺めるのが好きです。

もちろん額縁のデザインや家具との相性を考える

参考にもなりますが 単純に美しいインテリアや

庭の様子を見るのも楽しいものです。

椅子とカーペットの色の組み合わせやちょっとした配置など

感心しながら そのお宅に遊びに行ったような気分になります。

一つのテイストで全てが完成されている家には

あまり生活感が無くて 写真で観るには良いけれど

本当は住んで寝食を過すのが大変そう・・・とか

こんな広い浴室にある猫足のバスタブに入ってみたいと思ったり。

いろいろと想像を巡らせつつ眺めています。

童心に帰る時 10月29日

森を散策していると 上を見ては木漏れ日や鳥を追いかけて

下を見ては 落ち葉の色に驚いたり枝につまづいたりと

幼い頃に近所の公園で遊んでいた気分を思い出します。

今回の散策でもその頃のように どんぐり拾いを楽しみました。

とはいえ無闇矢鱈と拾っていた子どもの頃とはちがい

美しいどんぐりだけを厳選するのです・・・。

イメージするどんぐりは傘(帽子のような部分)が付いているのですが

傘が残っているどんぐりは少なくて なかなか見つかりません。

収穫はわずかですがイメージ通りのものが見つかって満足満足。

「秋のたのしみ」です。

オランダの静物画のように 10月26日

先日買った洋梨の姿が あまりにも堂々としていて

食べるのが申し訳ないような存在感なので

記念写真を撮りました。

17世紀オランダの静物画に登場するような姿です。

あちこちある傷も これもまた趣に感じられませんか。

食べてしまう前に もう一度モデルになってもらって

デッサンをしようか・・・と考え中です。

窓は分度器と曲尺 10月23日

KANESEIの額縁には裏側に ロゴのスタンプを押したシールに

わたしの名前と日付を入れて貼っています。

または 以前ご覧に入れた焼印を押します。

いずれにしても KANESEI製造の印を入れさせて頂いています。

このHPのトップにもある KANESEIのロゴの

デザインについてのお話を。

イタリアはじめヨーロッパでよく見られる窓の形をしており

KANE と 晴 の字が入ってKANESEIになっています。

窓上部のアーチ部分は分度器 窓枠は曲尺のモチーフ。

分度器と曲尺(指矩とも言います)はどちらも

角度を測り確認するための道具です。

「KANESEI 名前の由来」でもお話しましたけれど・・・

直角が正確な「きちんとした仕事をします」の意がこめられています。

薔薇の香りに誘われて 10月22日

調布市にある神代植物公園へ行きました。

いまは秋の薔薇が花盛りです。

薔薇園のずいぶん手前から風に乗って

華やかな香りが届いてきて うっとりしました。

秋晴れの空に映えて 花も咲き誇っています。

花びらの数も大きさも色も・・・こんなに沢山の種類が

あるものかと驚きました。

薔薇の名前もそれぞれ見て行くと面白いのですね。

人名もあれば(王妃様やJ.F.ケネディなどなど)

「赤い悪魔」Red Devil という挑発的な名前も。

初々しいつぼみの陰には すでに咲ききっており

あとは朽ちて散るだけになった大輪の花もあります。

妖艶で退廃的な美しさでした。

パリの老いたシャンソン歌手のようなイメージ。

ガラスの教会 10月19日

ステンドグラス作家の友人 尾崎雅子さん

彼女のホームグラウンドは岡山なので

なかなか会える機会もないのですが

今 新宿伊勢丹で彼女の展示会をしているとのことで

数年ぶりに再会を果たしました。

ガラスのペンダントやチョーカー 新作のワイヤーオブジェが並ぶ中

わたしの心を惹きつけて放さないのが 小さな家たち。

どの家もドアを開けて訪問者を歓迎しているようです。

高さ10cm程度の細かな細工で出来た家々は

明かりが灯る仕掛けになっていたりと

凝った仕掛けで愛らしく ステンドグラスならではの美しさです。

春の夜桜見物に持って行ったり 犬の散歩のお供にしたりと

楽しまれるコレクターさんもいらっしゃるとか。

そのなかから一つ 小さな教会を買いました。

この教会には灯りは無いけれど

ミルクホワイトのガラスの優しさと

鉛の骨組みの強さのコントラストも美しい

凛とした佇まいの教会です。

展示会は明日10月20日まで。

もっと早くにご案内すればよかった・・・!

新宿伊勢丹に明日いらっしゃる方はぜひ

5階の bel ecrin (ベルエクラン)へお運び下さい。

シンプルに 情熱を持って 10月11日

「この絵に合わせて」との額縁製作のご注文をいただいたら

お客様がはっきりしたデザインイメージをお持ちの場合は

とにかくそのイメージを正面から深く受け止めて

後はバリバリ作るのみです。

また「額縁デザインはKANESEIさんにお任せします」

と託してくださることもあります。

そんな時は しばらくの間お預かりした絵を朝晩眺めては

ああでもない こうでもない・・・と

頭の中だけでデザイン(のイメージ)を組み立てて見ます。

これだ!というイメージが浮かぶのは

たいていお風呂の中が多いのが不思議です。

こうしてはっきりとしたイメージを掴めた時は

意気揚々と張り切って作り始めますが

いつも どの作品に対してもイメージを掴める訳ではありません。

張り切って作り始めても 徐々に離れていってしまうこともあります。

反対に 曖昧でも実際に作っていく段階でどんどん良くなることも。

安定して高い完成度(少なくとも私が納得できる完成度)を

保てるように努力しますが なんと難しいことか!

額縁とは・・・

額縁が付くことによって その作品がより良く鑑賞できるように

でも決して出しゃばらず 控えめに美しくあること。

傷や汚れ 事故から作品を守り保つこと。

この役目を果たせるような額縁を シンプルな気持ちで

そして情熱を持って作っていきたいと思っています。

arte povera 10月08日

arte povera

イタリア語で直訳すると「貧しい芸術」です。

18世紀に用いられていた技法らしいのですが

額縁に装飾図案として絵を描く代わりに

紙などに描かれた物(印刷物?)を切り抜き 額縁に貼り付けて

ニスを厚めに塗って仕上げていたとか。

貧しい芸術 なんて聞こえは悪いですが

なかなか実用的な技法です。

今で言うデコパージュのようなものでしょうか。

先日 イギリス製の小鳥のシールを買いました。

おそらく切り抜いて糊を付けて貼るのでしょうけれど

こちらはあまり実用的では無さそうな・・・

使うのが勿体無いような鳥のシールです。

ふと「額縁に貼り付けてみたら?」と

(もちろん自分用の額縁。売り物には出来ません・・・。)

「arte povera」を思い出しました。

大人も子供も 10月05日

10月最初の週末 ちかくの神社の秋祭りがありました。

お参りをして 屋台で楽しそうに遊ぶ子供たちを見ていると

遠くから軽快なお囃子と大太鼓の音が聞こえます。

カメラを持って追いかけてみました。

小さなお神輿を子供たちが一所懸命に担いでいます。

大人は大太鼓の山車を引いています。

後ろの方からは大神輿を担ぐ大人たちの

威勢の良い掛け声も聞こえてきます。

秋晴れの日差しの中で汗びっしょりになりながら

大人も子供も 年に一度の楽しいお祭り。

来年もまた皆が元気にお祭りの日を迎えられることを祈ります。

みどりいろいろ 10月04日

一口に「緑色」といってもイメージする色は十人十色です。

黄色が強い緑からほとんど青に近い緑。

小高い山からの風景で目に飛び込んでくる緑色は様々でした。

遠い山の連なりは濃い緑から青へのグラデーション

足元のすすきの草原は黄緑色

眼下の田んぼも様々な緑色です。

わたしが好きな緑色は・・・

深い森の緑です。

考える・・・ 9月29日

ガラス越しに彼(あるいは彼女)と対面したのは

晴れた日の午後でした。

わたし達観察者のとても近くに自ら来て座っているのに

まるで一人きりの空間に居るような様子です。

自分の前で何が起ころうと 興味の目で覗かれようと

慣れているのか まるでお構いなしに佇んでいました。

実はわたし達の方が観察されているのか

こんな境遇の自分を哀れんでいるのか・・・

なにかとても大切なことを考えているような表情が

印象に残っています。

4.3.2.1 9月26日

良く晴れた日の夕方の風景です。

4本の木

3艘の漁船

2人連れの親子

1つの海

とても穏やかです。

新たな出会い 歌舞伎 9月22日

先日 「歌舞伎座さよなら公演九月大歌舞伎」へ行きました。

歌舞伎観劇は2度目ですが歌舞伎座は始めてです。

わたしにとって歌舞伎は「良く知らないけれど分っている」ような

曖昧な知識の文化でした。イメージとして定着してしまったような?

興味が無いわけではないけれど 優先順位はそれほど高くない。

ところが今回の歌舞伎観劇はなんというか…発見の連続でした。

今までの歌舞伎に対するイメージといえば

浮世絵で観るような様式美に終始して セリフが難しく

劇のあらすじを知らないと内容を理解するのが大変

というような ネガティブに近いものでした。

改めて大きく反省です。

今回の演目が「勧進帳」と「八百屋お七」という有名なものだった

のもポイントの一つではありますが

舞台の色 音 声 そして劇場全体を包む雰囲気や空気

すべてが楽しく華やかで懐かしくて どこかはかなげ。

とかく西洋の美術と文化にばかり目が行っていて

日本文化に対する気持ちを疎かにしていたかもしれない?

言葉で表すのが難しいのですが 大げさに言えば

「目からウロコが落ちた」でしょうか。

歌舞伎との新たな出会いでした。

わたしが尊敬する一人の人の言葉に

「先入観を持たずに心と頭をオープンにして置くことが大切」があります。

額縁を作るうえでも 日々の生活のうえでも

この言葉を心がけることで 一体いくつの新しい発見があることか!

先入観で閉ざしていた為に失ったことの多さに気付くと愕然とします。

心と頭をオープンに。

難しいですが実践したいと思っています。

格子窓の風景 日差しの中で 9月20日

天高馬肥の季節になりました。

以前訪れた洋館の居間です。

午後の暖かな日差しが差し込むソファーで

ゆっくり本を読んだら・・・

気持ちよすぎて眠ってしまいそうです。

窓の向こうの森から鳥の声も聞こえます。

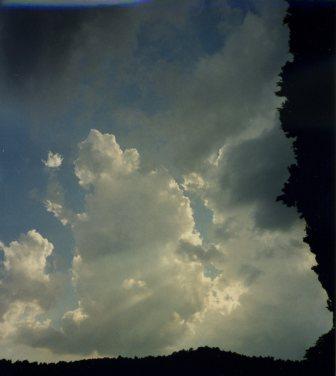

格子窓の風景 バロック音楽とともに 9月16日

洋風の格子の入った窓が好きです。

何気ない風景も 格子で四角く分割されると

物語が生まれてきそうな気がします。

こんなさわやかな青空を格子窓越しに眺めれば

バロック音楽でも聞こえてきそうな雰囲気ではありませんか?

やっぱりラデュレが好き 9月14日

以前「ラデュレが好き」とお話しましたが

今日もまた「やっぱりラデュレが好き」なお話です。

こちらラデュレはフランスのお菓子のお店なのですが

東京では日本橋と銀座のデパートに入っています。

(ご存知の方も多いと思いますが)

このデパートへ行くたびに色とりどりのマカロンを選び

美しい小箱に入れていただいて喜んでいます。

併設されているカフェも これまた素敵な内装でうっとり。

日常から切り離されたような空間で 出てくるのはため息ばかりです。

なぜこんなに惹かれるのか…

ひとえにラデュレの装飾と色の組み合わせに尽きるようです。

幾通りもあるピンクのなかでも ラデュレのこのピンク

同様に選ばれた紫 緑 グレー 水色・・・

そしてロゴに使われている金。小花。

パステル調だけど決して甘すぎないシックな色使い。

大人の乙女心(?)をピンポイントでくすぐるとでも言いましょうか。

カフェに入ると何もかもが夢のような「ラデュレの世界」です。

ああ でももちろん!雰囲気や色使いばかりではありません。

お菓子のお店なので ケーキもマカロンもとても美味しいのです。

viva nutella! 9月13日

ヌテッラ。イタリアで生活したことのある方は

おそらく一度は目にしたことがあるであろう「nutella」です。

ヘーゼルナッツとチョコレートのスプレッド。

味はご想像の通りです。

パンにつけて食べるのはもちろん

街の小さなお菓子屋さんではヌテッラクリームのパイ

「la torta di nutella」なんて物も普通に売られていたりします。

おそらくイタリアの人達にとっては

幼い頃の記憶と強く結びついた食べ物だと思います。

こんなビン入りだったり アニメのキャラクターが

印刷されたコップ(食べ終わったらコップとして使える)で売られていて

子どものいる家庭で常備していないところは無さそうです。

イタリアでたった数年間暮らしただけの私も

この「nutella」のロゴを見ると懐かしさで一杯です。

だんだん涼しくなって チョコレートが益々美味しい季節ですね。

銀を錆びさせてみたら その2 9月12日

一口に銀の錆色といっても いろいろな色があります。

銀箔を使った額縁を意図的に錆びさせる場合

薬液の種類や濃度によって錆の色や光沢も変わります。

以前展覧会で見たモダンな銀の額縁の錆色が

なんとも繊細な具合に出されていて感動したことがあります。

工房によって薬液のレシピがあるのですが・・・

それはおそらく門外不出の宝物ですね。

下の写真の額縁2点もそれぞれ違う薬液で錆びさせています。

使っている銀箔は同じ物なのに錆によって変化が出ます。

紫がかって艶が無いもの 金色の艶をおびたもの

どちらがお好みでしょうか?

わたしの額縁の原点 9月11日

今日ご覧いただく額縁はフィレンツェで3年間通った修復専門学校

木工修復科の修了制作として作ったものです。

以前ご紹介したスペインの本「Coleccion CANO DE P.E.A」に

掲載されているゴシックスタイルの額縁を模刻しました。

角材の状態から木枠を組み 彫刻し 石膏を塗り金箔を施し

グラッフィートと呼ばれる技法で模様を入れています。

金箔の上にカゼインテンペラを塗り この絵の具層を

細く引っかくことで下の金箔を出しています。

私がイタリア フィレンツェの修復専門学校「Palazzo Spinelli」へ留学したのは

当初は絵画修復を勉強するためでした。

大学時代から色々な先生にお世話になっては

油絵修復の手伝いをさせて頂いたり 模写をしたりと準備し

大学卒業と同時にフィレンツェへ行きました。

修復学校が始まる秋までの4ヶ月間 語学学校へ通いましたが

その頃にパリに留学中の友人を訪ねたことがあります。

パリ16区にあるマルモッタン美術館へモネの大作を観に訪れた時

思いがけずゴシックスタイルの額縁達に出会いました。

美術館入口からすぐにミニアチュールの作品を集めた部屋がありました。

赤い壁に暗い照明の中で小さな額縁がギッシリ展示されており

その部屋に足を踏み入れた瞬間の感動と言いましょうか

衝撃のようなものは今も良く覚えています。

それまでも沢山の額縁を見ていたはずですが

この時ほど「額縁」に打ちのめされた(としか言いようがありません)

ことはありませんでした。

パリからフィレンツェへ戻ったのは修復学校が始まる1週間前でした。

赤い小部屋で見た額縁の感動と衝撃が尾を引いたまま

そして漠然とどこか心の底でうごめいていた疑問が重なって

翌日の夕方には修復学校へ転科願いを出しました。

こうして木工修復科へ通うことに決め

同級生が家具修復工房で修行する中 私は額縁制作工房へ行き

3年後の修了制作で パリで見たゴシックスタイルの額縁を

イメージしてこの額縁を作りました。

こうして文章にしてみると我ながらなんと衝動的なのだろうかと思いますが

私にとっての人生の転機 重要な瞬間というのは本人の好む好まざるに関らず

本能的に(?)決断が下される・・・と言う風に感じています。

どんなに迷っても理由付けを考えても 既にもう決まっていることのような・・・?

この額縁は私的記念碑になっています。

primavera 春の色 9月10日

季節はずれなタイトルですが・・・

この額縁を春に作ったので「primavera」と名付けています。

以前額縁メーカーの方とお話しする機会がありました。

「明るい色の額縁は案外少ないが希望されるお客様は多い」

とお話されていたことを良く覚えています。

それもあってパステル調の額縁を作ろうと思い立ちました。

ちょうど季節は春でした。

春をイメージする色と言えばピンクや淡い緑などかと思いますが

水色の爽やかさも良いのではないでしょうか。

秋をイメージした額縁は何色でしょうか。

作ってみようと思います。

* 本日「works」内 「classical」にこちらの額縁をアップいたしました。

どうぞご覧下さい。

ライオンと白猫 9月09日

フィレンツェでわたしが住んでいたアパートの近所では

月に一度ちいさな骨董市が開かれていました。

それこそありとあらゆる「古い物」が売られています。

興味がない人にはただのガラクタでも好きな人にとっては宝物

そんなものが詰まった木箱が店の片隅に転がっていて

ガサゴソ中を漁っているとたまに面白い物に遭遇することもありました。

写真左は家具の足だったであろう壊れた猫足の彫刻です。

かなり大きい足なので乗っていた家具も大きなクローゼットか何かでしょう。

いくらで買ったのか もう記憶にありません。

木工修復科には彫刻の授業もあり 見本を見ながら

角材から掘り出していくのは楽しい時間でした。

写真の右にある小さな不恰好な足二つは授業で作った物ですが

左の古い大きな足にくらべると なんとも不憫です。

ライオンに対峙するおびえる白猫2匹のようにみえませんか。

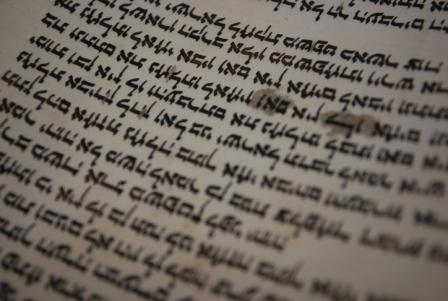

印刷の美しさ vs 手描きの強さ 9月07日

日本橋丸善にて先日から展示されている

「グーテンベルク42行聖書」を見に行きました。

ご存知のように活版印刷技術は世界の3大発明の一つ。

このグーテンベルク42行聖書は15世紀に紙に

この活版印刷で印刷された世界初の聖書の一つだそうです。

整然と並んだ文字は当然ながらとても安定しており

本は想像していたより大きく そして500年も昔に作られたとは

思えないほど保存状態もとても良く美しい聖書でした。

発明された当時確かに画期的ではあってもまだごく一部

限られた人達だけのための技術であったかもしれません。

その「大切さ」「ありがたさ」の恩恵は後の世になって

広く世界に行き渡ることになりました。

歴史的な大発明出来事も「その時」ではなく 後になって

「ああ あの時に時代が変わったのだな」と気付くものなのですね。

展示されている聖書は美しく厳かな雰囲気でした。

でもやはり手描きの強さや発するエネルギーのような物が

あまり感じられなかったのは…やはり印刷だからなのでしょうか。

それともわたしの先入観でしょうか。

「グーテンベルク42行聖書」展

丸善日本橋店3Fギャラリー 9月8日(火)まで 入場無料

http://www.maruzen.co.jp/Blog/Blog/maruzen02/P/7651.aspx

夢のつづき 9月04日

夢で見た風景を現実で見たら それはやはり

デジャヴというのでしょうか。

それとも子どもの頃の記憶が呼び覚まされているのか?

くりかえしくりかえし何度も見る夢がありますが

その夢の風景として出てくる森そっくりの風景がありました。

この森の反対側 つまり写真を撮っているわたしの

背中側はもうすぐに通行量の多い道路がありましたが

森はどこまでも続いているように見えました。

夢の中ではわたしはまだ小さな子どもですが

記憶や意識は現在の状態で大きな日本家屋の奥座敷にいます。

縁側の先に広がっていたのがこの森の風景でした。

夢のなかの森はもっと暗かったかもしれません。

「こんな庭のある家に住みたいなぁ」と夢の中で思いましたが

現実に見てみると ちょっと恐いような森でした。

なぜこの夢をくりかえし見るのかは未だに謎です。

不動のゴールデンコンビ 9月01日

金を使った額縁に色を組み合わせる場合

色の数だけ選択肢がありお好み次第です。

パステル調でも原色でも 最後には必ずまとまってしまう

その調和の力は「金色」の持つパワーだと思っています。

そのなかでも金と黒の組み合わせ これはもう

クラシカルな額縁では不動の一位と言えるのではないでしょうか。

そしてアカンサスも典型的なモチーフのひとつです。

このゴールデンコンビで作りました。

ともすると強烈で過剰装飾な印象になる金と黒とアカンサスです。

できるだけシンプルに 強さも柔らかさも兼ね備え

前に出過ぎない印象の額縁に と理想ばかり高くなりました。

典型的なデザインこそ 作るのが難しくまた楽しく

作者の個性もまた見えてくるのかもしれません。

ともあれ・・・アカンサス模様は好きなモチーフです。

たのしく作ることが出来ました。

版画作品などと相性が良さそうです。

* 本日「works」内 「classical」にこちらの額縁をアップいたしました。

どうぞご覧下さい。

わたしの宝箱 8月29日

どうやらわたしにはコレクション癖があるようです。

タッセルもアンティークのカード同様に集めるとも無く集まりました。

タッセルは房飾りのことですが クラシカルで色も美しいタッセルは

眺めているだけでうっとりしてきます。

シルクやコットン ウールの素材と様々です。

たいせつに箱にしまっておいて たまにこっそりと覗き込んで

ひとり喜んでいるのです。

タッセルを手作りする本も出ているようですので

いつか自分でも作ってみたいと思っています。

pergamena 羊皮紙 その4 8月22日

8月3日に受講した羊皮紙制作体験実習で作った

羊皮紙ですが 端を切り落として紙やすりで磨き

なんとか「紙」に近くなったようです。

少々厚すぎる感もあり写真で見るとなんとなく

食べ物に見えなくも無い・・・といった様子ではありますが

はじめて作った記念品的羊皮紙として良しとしましょう。

この羊皮紙には制作中から考えていた フラ・アンジェリコの

写本の一部である受胎告知の場面を模写しようと企んでいます。

この模写作業でも古典技法額縁制作に使われるのと同じ

石膏 箔下トノコ メノウ棒などが登場します。

イメージを掴む 8月20日

目白駅からしばらく行くと住宅街の中に

昭和初期に建てられた洋館と森が現れます。

蝉の鳴き声と砂利を踏む自分の足音しか聞こえない場所です。

細川家のコレクションを展示した「永青文庫」へ行きました。

今日は企画展を見学しましたが 洋館に興味がある私は

この建物に入ることが出来るのも楽しみの一つです。

白い漆喰の壁 緑のドア 冷たく光る床

廊下は窓も無く古い映画にでてくる病院のようにも見えます。

階段の装飾も細かなところまで美しく作られています。

シンプルで控えめでありながらも存在感がある装飾には

私も学ぶところが沢山あります。

廊下同様 白と緑の組み合わせに手すりの茶色が加わって・・・

しばらく立ち止まって見入りました。

新しい額縁のイメージの 始まりを掴めそうです。

現在の企画展「白洲正子と細川護立」展は来月半ばまで。

中国唐時代の焼物から江戸時代の能面 刀鍔など

細川護立の驚くべきコレクション(知識にも財力にも・・・)の数々です。

親子のように年齢の離れた二人ですが 共通の興味を通して

師弟関係以上の友情も感じられます。

こんな第一級の美術品を手に取りながら学ぶことが出来た正子

「うらやましい!」のひとことです。

30代の白洲正子が細川護立から中国古美術を学んだ様子が

書簡や正子の短歌と共に観ることが出来ます。

当時の白洲正子と同年代の現在の私ですが

彼女の学ぶ姿勢と意欲にとても励まされました。

永青文庫H.P : http://www.eiseibunko.com/

「天使 手を叩きて喜ぶ」の図 8月19日

我が家の夏の楽しみの一つ

月下美人が今年も咲きました。

ひとつの葉(茎?)からふたつも花が出てとても豪華で妖艶です。

うしろの天使も手をたたいて喜んでくれているように見えます。

この夜は部屋中が花の妖しい香りに包まれていました。

翌朝にはすっかりしぼんだ花の残骸がぶら下がっており

はかない姿とたった一晩にかけるその生命力を感じました。

順番待ちの娘たち 8月14日

ご注文いただいた額縁を作ったときの端材などで

あても無くちいさな額縁をいくつか作っています。

余った石膏も小箱やツマミに塗って乾かしてあります。

途中まで手を加えて 今はお休み中の額縁も。

これらの「ちいさな娘たち」が完成するのは何時になるのか・・・

色やデザインがひらめく(大げさですが)まで

気長に順番をまってもらいましょう。

ウィンドウで見た服の色の組み合わせや雑誌のグラビア

展覧会で観た古い額縁の雰囲気などから

ある日突然に作りたい額縁のデザインやイメージが浮かびます。

そして試作と言いましょうか 掴んだイメージを具体化します。

そんな時にこれら順番待ちの娘が活躍してくれるのです。

エル・グレコの空 8月13日

空の青と雲の白の対比 差し込む光

スペインの画家 エル・グレコの絵の背景にあるような

ドラマティックな空でした。

光の射す方角から なにか物語りが始まりそうな雰囲気です。

神様の手が見えたり・・・?

pergamena 羊皮紙 その3 8月10日

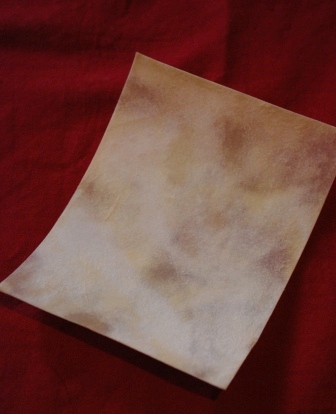

先日8月3日に受講した羊皮紙制作体験実習で作った羊皮紙です。

乾燥後に郵送していただきました。

ぷよぷよだった皮も乾燥して紙のようになっています。

でもまだ皮は皮・・・といった印象ですね。

これから更に紙に近づけていきます。

今後の作業は自宅でひとり続けることになります。

木枠に張った金具の跡が残っていますが

この端は切り落として表面を削って整えて

ようやく絵を描いたり文字を書いたりできるようになるそうです。

さっそくこれらの作業を進めて写本の模写の

準備を始めたいと思っています。

今後もこの羊皮紙についての作業はこちらでご報告します。

16世紀のトリノで 8月09日

この額縁はもう何年も前に作ったものですが改めて・・・。

16世紀のイタリア北部の街トリノで作られた額縁を模刻しました。

以前このdiarioでご覧に入れた本「la cornice italiana」に掲載されており

いつか実物を見てみたいと思っている憧れの額縁の一つです。

本に掲載されている写真で見ると 金箔の色はもっと深みを増していますし

汚れや虫食い 四隅の接合部分にひび割れがあったりと

500年近くの時間を過ごしてきた風格を感じられます。

私もこの額縁を作る際にアンティークな雰囲気を出そうと工夫をしたのですが

本当の経年による厚みを新しい額縁に加えるのは難しいことです。

私が作ったこの額縁が500年後に存在するかはわかりませんが

できることなら どんな変化を遂げたか見てみたい!と思っています。

* 本日「works」内 「classical」にこちらの額縁をアップいたしました。

どうぞご覧下さい。

夏の日に 8月08日

久しぶりの真夏日になった日 上野を散策しました。

まずは韻松亭で腹ごしらえを。古くからある料亭ですが

ランチは女性向に沢山の品数を少しずついただけます。

個室に腰を落ち着けて 美味しいお食事と楽しいお喋りに時間を忘れますが

ぼちぼち散策に出かけましょうか…。

動物園横にある遊園地はあまりの暑さで人もまばらです。

幼い日に祖母に連れられて来た思い出が蘇ります。

遊具は入れ変わっていても雰囲気は当時と変わりません。

どこか昭和を思い出させる懐かしい感じ・・・。

そして国際子ども図書館へ。

明治期のネオ・ルネッサンス建築で

洋館の美しさを堪能できます。

お天気もよく窓からの風景も楽しめました。

森の中に同じく明治期の名建築である

表慶館の青銅色のドームが見えます。

明治時代の人達もこの風景を見ていたのでしょうか。

図書館の中庭にはオープンテラスのカフェテリアもありました。

美術館めぐりで疲れたときなどの穴場かもしれません。

秋口にまたゆっくり訪れたいと思います。

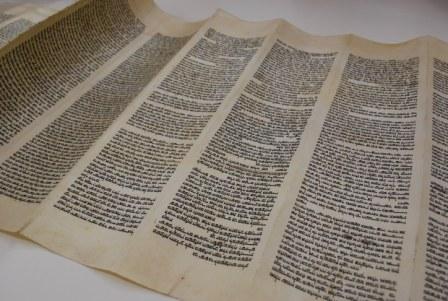

pergamena 羊皮紙 その2 8月07日

先日8月3日の羊皮紙製作体験実習で八木先生の

羊皮紙コレクションをたくさん見せていただくことが出来ました。

ヨーロッパの物だけでなくエチオピアの物まで。

下の写真はヘブライ語で書かれた巻物で3mあります。

机いっぱいに広げられた羊皮紙は迫力がありました。

やはりその手書き文字の密度と羊皮紙の持つ強さでしょうか。

1850年頃の物で旧約聖書の民数記全文だそうです。

丁寧に書かれた文字のインクはほんの少し盛り上がっています。

気が遠くなるような作業です。

アルファベットともギリシャ文字とも違う不思議な文字。

ユダヤ教の敬虔な信者が窓辺で長い時間をかけて

こつこつと写して行った様子を想像しました。

*pergamena・・・(伊)羊皮紙

マッシモ氏の笑顔 8月06日

フィレンツェの師匠 マッシモ氏の作った鏡入り額縁です。

留学最後の年の夏に母が遊びに来て注文したものです。

工房の夏休みまであと1週間という時で製作時間があまり無く

この小さな額縁を大急ぎで作ってもらいました。

小さいけれど縁の形は可愛らしく 鼈甲模様も手描きです。

もちろんアンティーク仕上げになっています。

鏡も古いものの破片を使ってあるのでクモリや錆が見えます。

この額縁を見るたびにマッシモ氏の控えめで穏やかな笑顔を思い出します。

額縁も作った職人の人柄が出るのでしょうか。

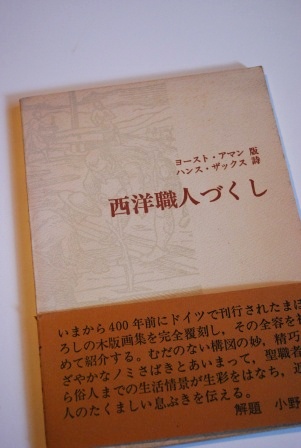

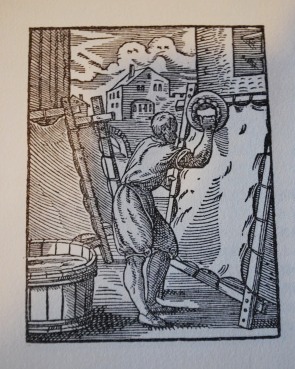

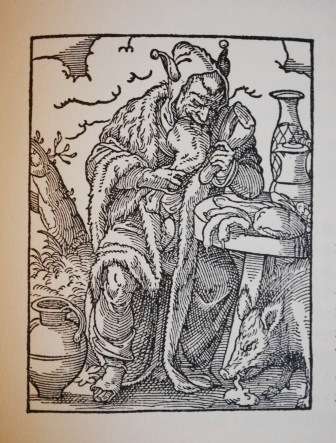

西洋職人づくし 8月05日

骨董市同様に行かずにいられない古書市で見つけた一冊です。

「西洋職人づくし」の復刻版です。

木版画による職人の様子の横に詩が添えられています。

教皇から始まり最後はがらくた売り。

その中に羊皮紙職人の姿もあります。

柔らかく水分を含んだ皮を木枠に張って

円形のナイフで表面を削っている場面でしょうか。

先日の羊皮紙製作実習を思い出します。

「羊や山羊の皮を買いこんで

石灰の液につけて、かわかし

台にのせて毛をはぎとり

なめし、のばして、みごとな

羊皮紙をつくるが、わしのしごと

いろいろしごとは苦労は多い

けものの目や爪から膠もつくる

これはいつでも売って進ぜる」

額縁作りにも欠かせない膠は羊皮紙職人によって

作られていたとは知りませんでした。

他にも沢山の職業の様子が載っていますが

その中で気になるのが「大食い」です。

「大ぐらいと呼ばれるわしは

この教区のだれもが知っている

お金持ちさまがたがわしを

食卓に呼んでうまい肉や魚やら出すなら

わしはなんでもして進ぜる

ブドウ酒も大すきじゃ

この太鼓腹が底なく沼のように

ガップガップといただくわい」

食客のような人達のことでしょうか。職業?職人?

不思議です。

それなのに「額縁職人」の姿はありません・・・。がっかり。

pergamena 羊皮紙 その1 8月03日

日曜日の午後 羊皮紙製作実習を受講しました。

講師は横浜在住の翻訳家 八木健治先生です。

羊皮紙のことはご存知だと思いますが・・・

動物の皮(ヒツジ ヤギ 子牛など)を薄くして紙状にした物です。

今回の講座では下処理をしたヒツジの皮を木枠に張り

削ったり油抜き処理を施したりという最後の工程を体験させて頂きました。

配られたヒツジの皮は水分を含ませてあり

柔らかいゴムシートのような状態。臭いもありません。

フライパンでこんがり焼いたらビールのおつまみになりそうです。

これにヒモを取りつけて・・・

均等なテンションで木枠に張ります。

この後は専用のナイフで表面を削りつつ油分を取り除き

さらに軽石で研ぐ作業が続きました。

徐々に薄くなり「羊皮紙」に近づいていきます。

完成した羊皮紙にはフラ・アンジェリコの

写本の模写をしようかしら・・・と構想しつつの作業です。

今日の作業で張った皮は乾燥後に届けてくださるそうなので

来週の到着を心待ちにしているところです。

八木先生のH.P 『羊皮紙工房』

http://www.youhishi.com/index.html

*pergamena ・・・ (伊)羊皮紙

はるばると 8月02日

遠い異国バングラデシュからはるばる紅茶がやってきました。

紅茶の名産地 インドのお隣の国バングラデシュなので

きっと紅茶も美味しいお国に違いないはず。

パッケージの文字は読めませんが・・・

赤と黄色のパッケージ 渦巻く紅茶の写真が

異国情緒ただよう一品です。

豊かな香りと濃厚な(?)味でミルクティーに良さそうです。

朝の目覚めの一杯としていただきましょう。

型取り 7月31日

ヨーロッパの額縁には型から取った石膏を

彫刻の代わりに使う技法が古くから使われています。

下の写真はシリコンの型を作って石膏で取ったものです。

ここで使う石膏はいつものボローニャ石膏ではなく

歯科用の硬度の高い焼石膏です。

「works」内「other」のピンクの小箱に使ったのもこの型から取った石膏。

いつでも使えるようにいくつか作り貯めています。

いま手元に数種類の型がありますが どれも骨董品から型取りしました。

骨董市に行くたびに型取りに使える物はないかな…と

探すのも楽しみになっています。

作品とともに 7月26日

こちらKANESEIサイトでは額縁をメインに紹介していますが

見てみればどの額縁も空っぽの状態ばかりです。

いろいろと額縁の写真を並べられても

作品と併せてみたイメージがなかなか掴めない…

と感じられている方もいらっしゃるかもしれないと思い

今日は作品の入った状態の額縁の雰囲気をご紹介します。

私個人で持っている版画作品に合わせて作った額縁ですが

「works」内「classical」一番左にある彫刻を施した額縁と同じデザインです。

木地を濃い茶色にしてアンティーク風の仕上げになっています。

「works」の額縁はハガキより小さな作品用のごくごく小さなものですが

同じデザイン同じ木地を使っても作品サイズに合わせて

大きくすると印象も変わります。

小さいとギュッと凝縮されていますが

大きくなるに連れ余白が広くなる…といった感じでしょうか。

版画は特に紫外線に弱く退色しやすい性質があるので

UVカットの機能がある特殊アクリルガラスを入れています。

またマットも無酸中性で美術館向けの保存のより良いマットボードを使っています。

こうしたちょっとした心遣いですが作品の命がより長くなるのです。

職人の技 7月25日

KANESEIの名前を決めた頃 雑誌で見かけたのが

台東区の合羽橋道具街にある焼印職人さんの記事でした。

これから私はKANESEIという名前で額縁を作っていくという決心で

日本の伝統的な職人技で作られるという世界に一つだけの焼き印を

作っていただくことにしました。

合羽橋の住所を訪ねると質素で実用的な工房の奥から

こちらの職人さんが登場しました。

私が「かねせい」で「晴」の字を入れて欲しい と簡単に話すと

机の引き出しから字体の辞書が出てきて見せてくださった「晴」の文字。

「この字体が良さそうだね」「そうそう、これこれ!これでお願いします」

ものの3分もかからず相談が終わりました。

私のイメージを瞬時に汲み取ってくださった…不思議な感覚でした。

1週間で完成した焼印は細かで見事な仕上がりです。

熟練した職人技に触れて厳粛な気持ち そして憧れが生まれました。

この焼印の佇まいは私の額縁職人としての人生を励ましてくれています。

冷たい輝き 7月21日

今日は連日の暑さからすこし開放されそうですが

夏になると額縁も見た目が涼しげなものを飾りたくなります。

銀箔の冷たい輝きはすっきりとした気分にさせてくれるので

真夏のインテリアには最適です。

* 本日「works」内 「modern」にこちらの額縁をアップいたしました。

どうぞご覧下さい。

四姉妹 7月20日

同じ木地を使ってコーナーサンプルを4種つくりました。

それぞれ木地に石膏を塗り彩色 箔で装飾しています。

角の模様はクッキーとアカンサス。

色と箔の種類を変えただけでも雰囲気が変わります。

こうして色違いの額縁をシリーズで並べるのも

楽しい展示になるのではないでしょうか。

作る楽しみ 7月19日

額縁制作はもちろん楽しく 好きなことを仕事にできたことを

感謝しつつ毎日の制作に励んでいるわけですが…

たまに 純粋に「作る楽しみと喜び」を感じる為に また気分転換の為に

額縁以外のものを作りたくなります。

worksにてご覧いただいている小箱もそんな時間で作りました。

今回はまた違った気分で引き出しのツマミを作ってみました。

ホームセンターなどで細工用に売られている白木のツマミに

古典技法額縁と同じ方法で石膏を塗り箔を貼り彩色しました。

いつもどおりにアンティーク風の仕上げにしています。

普段使っている引き出しもツマミを替えると雰囲気も変わります。

いかがでしょうか?

* 本日「works」ページ内「other」にこちらのツマミ3点をアップいたしました。

ご注文に応じて制作もいたします。どうぞご覧下さい。

明日もまた 7月15日

毎日の額縁制作作業は自宅の一角の作業部屋で一人です。

ラジオやCDで音楽を流しつつ聴くとはなしに聴きながら

もくもくと集中して作業をしていると あっという間に一日が終わることもあります。

一人きりの時間と空間が寂しいというわけではないのですが

ラジオからDJの明るい声が聞こえてくると安心したり…。

思い通りの仕事が出来た日に爽やかな気分で作業部屋を出ると

最近は日が長くなって夕方もかなり明るい空が見られます。

梅雨も明けてすっかり夏らしい空になりました。

一日の終わりに美しい空と雲と木々を見ると

また明日も良い仕事が出来るような

頑張れるような気持ちになることができます。

思い出のクッキー 7月11日

額縁の四隅に石膏の盛り上げ技法で色々な装飾を施しますが

下の写真の模様を私はクッキーと名付けています。

小さい子供の頃の記憶にあるクッキーの模様を思い出しました。

バターの香りがほんのりとして薄焼きのサクサクした美味しさが

なにかとても幸せな記憶となっています。

* 本日「works」ページ内「classical」にこちらの額縁をアップいたしました。

どうぞご覧下さい。

LADURE`E ラデュレが好き 7月05日

その近くまで行ったら寄らずには帰れない!

という場所がありますがラデュレもそのひとつです。

ショーケースに並ぶ美しいケーキやマカロンを見ているとうっとり…

そしてこちらでマカロンを買った時に入れて下さる箱が!

小箱好きにはたまらないものがあります。

マカロンも美味しくて大好きですがこの箱が目当てだったり。

銀を錆びさせてみたら 7月02日

銀箔を使った額縁の仕上げはサビ予防のために

必ずニスやラッカーを塗ってコーティングする必要があります。

でも意図的に錆を出して普段と違う色味を表現するのも

変化が楽しめるのではないでしょうか。

下の写真の額縁2点はどちらも同じサイズ同じデザインです。

左は銀そのものの色の艶消ししあげ

右は錆を出した仕上げにしました。

同じデザインでも銀の色によって雰囲気が変わるものです。

*本日「works」ページにこちらの額縁をアップしました。

どうぞご覧下さい。

KANESEI 名前の由来 6月29日

お会いした多くのお客様から

「KANESEI(かねせい)はどんな意味ですか?」とのご質問を受けます。

この名前の意味をお話しますと…

指物で使う直角を測る定規を「曲尺(かねじゃく)」と言います。

この「かね」を取って「直角の出たきちんとした仕事をします!」の意をこめて

そして「せい」は私の名前の一文字を音読みして

合わせて「かねせい」なのです。

この名前を聞いても 女性一人で作っている工房とは想像し辛い

というのも気に入っているところです。

はじめまして 6月27日

古典技法額縁のKANESEIです。

主に額縁のオーダーメイドを受付け製作しています。

KANESEIの古典技法とは

ヨーロッパで作られている額縁の伝統技法です。

中世からその製作技法はほとんど変わりありません。

フラ・アンジェリコやレオナルド・ダ・ヴィンチが活躍した当時と

同じ手順ほぼ同じ材料を使って21世紀にKANESEIも額縁を作ります。

どうぞよろしくお願いいたします。