diario

Buon Natale 2015 12月24日

メリークリスマス!

旅先でサンタクロースに会いました。

可愛らしいキャンディーケインも頂きました。

その後、森の中にあるサンタさんの教会へお邪魔すると

大きなクリスマスツリーがありました。

教会にはもう誰も居なくて、室温は恐らく氷点下。

それはそれは寒い午後でした。

でも、薄暗い教会内に明るく輝くツリーがあって

まるでそこだけ暖かいかのような雰囲気。

さっき会ったばかりのサンタクロースが心を込めて

せっせと飾りつけをしたりプレゼントの準備をしている様子が

絵本の1ページのように想像できるのでした。

暖かくして、心穏やかなクリスマスをお過ごしください!

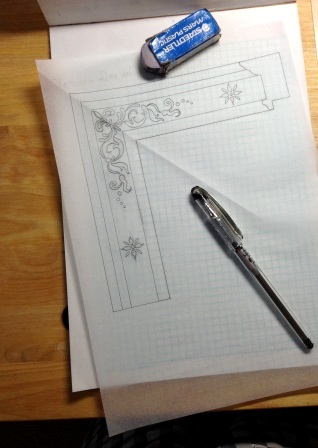

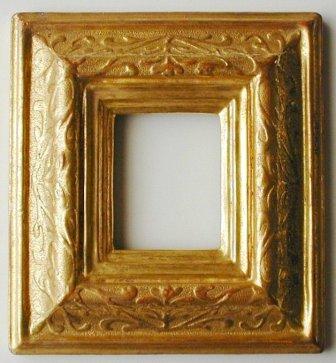

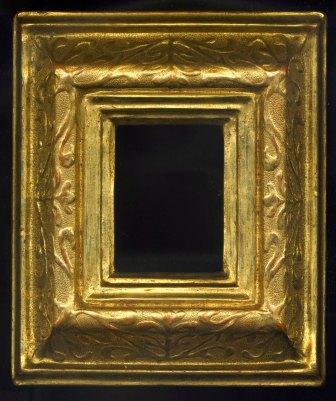

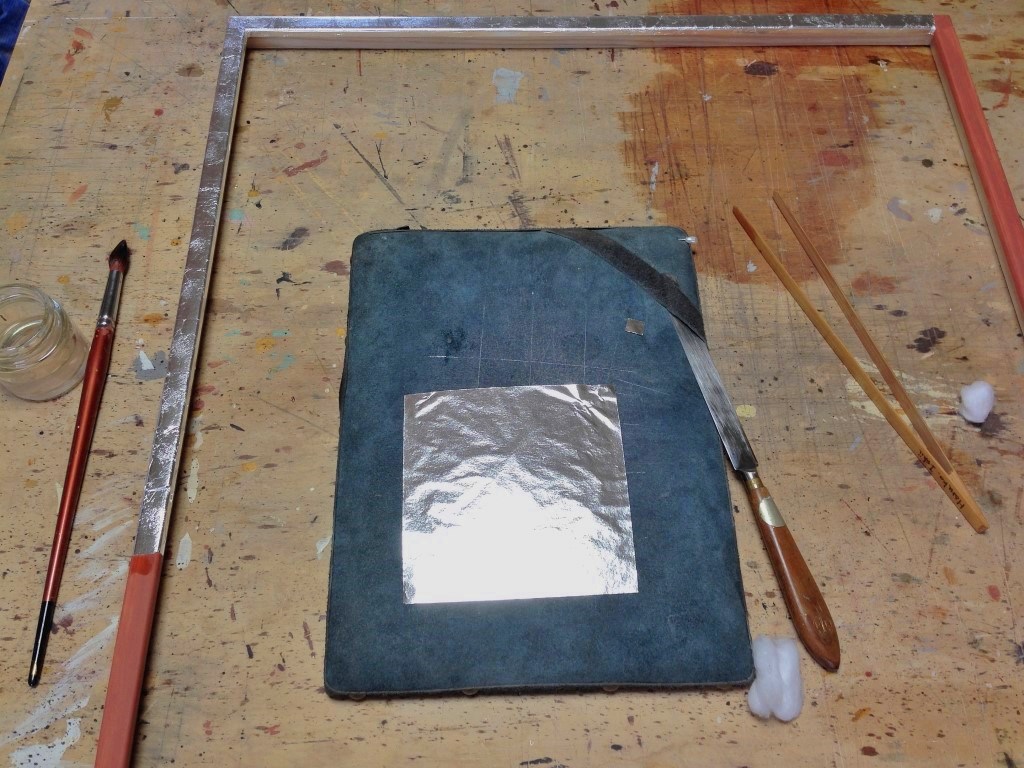

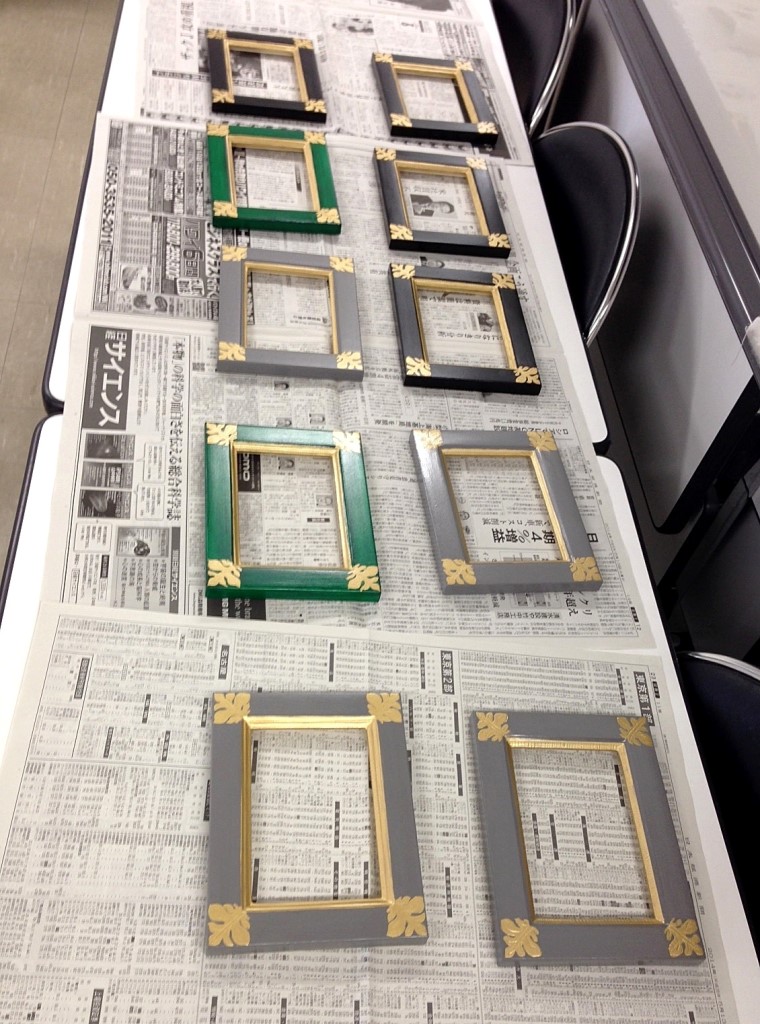

新しいfrido 12月21日

frido の名前をつけた額縁シリーズがあります。

frido-1 のデザインから展開させたものです。

箔を変えて色違いだったり、模様デザインを変えてみたり。

今回また新しいfrido が増えました。

木地はfrido-1 より幅広で大きなものです。

模様と銀箔を使っている・・・というところがシリーズ。

frido-1 はハガキサイズの小さな額縁ですから

模様のバランスや雰囲気も変化が出て

作っていても新しい発見がありました。

上の写真は銀箔を磨き終わったところ。

仕事部屋の蛍光灯が反射して眩しいようですが、

これからいつものようにアンティーク仕上げにします。

冬の朝 箔置きの心得 12月10日

寒くなりました。

昨日の朝は今季初の最低気温だったとか。

そんな朝にKANESEIの作業部屋に入ると

吐く息が白くて手もかじかみます。

まずはともあれ暖房をONにして、箔の準備を始めます。

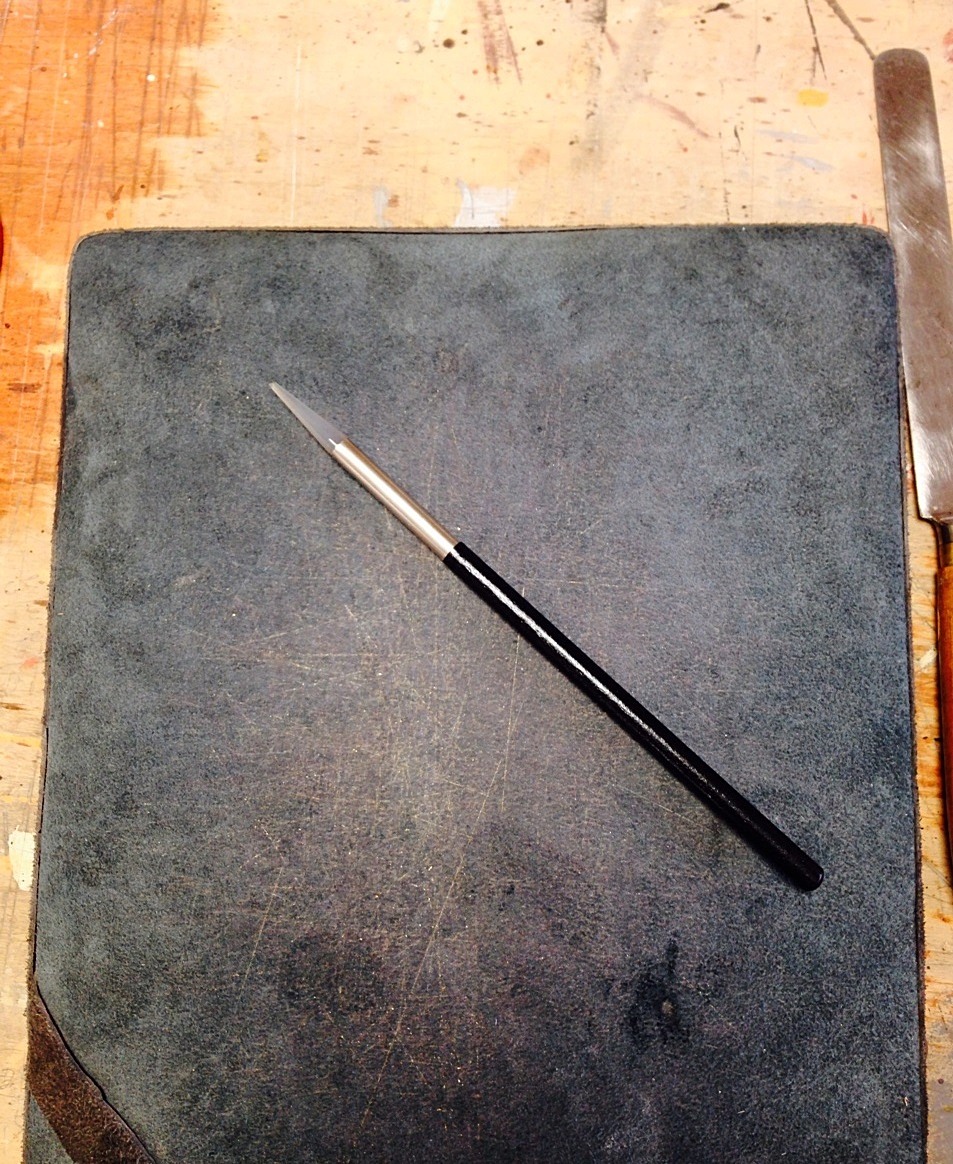

箔床、箔ナイフ、メノウ棒などの道具、そして使う金箔。

寒い時期に忘れてはいけないのが

「暖かい室温に戻すこと」です。

キンキンに冷えたナイフや箔は、自分の息の暖かさで結露して

(KANESEIの作業部屋の寒さ、推して知るべし…です。)

箔がナイフに貼りついてしまったりで

二進も三進もいかなくなってしまうのです。

焦らず急がず、まずは部屋を暖かくして道具も温めて

かじかまない手で作業をすること。

KANESEIの冬朝、作業心得です。

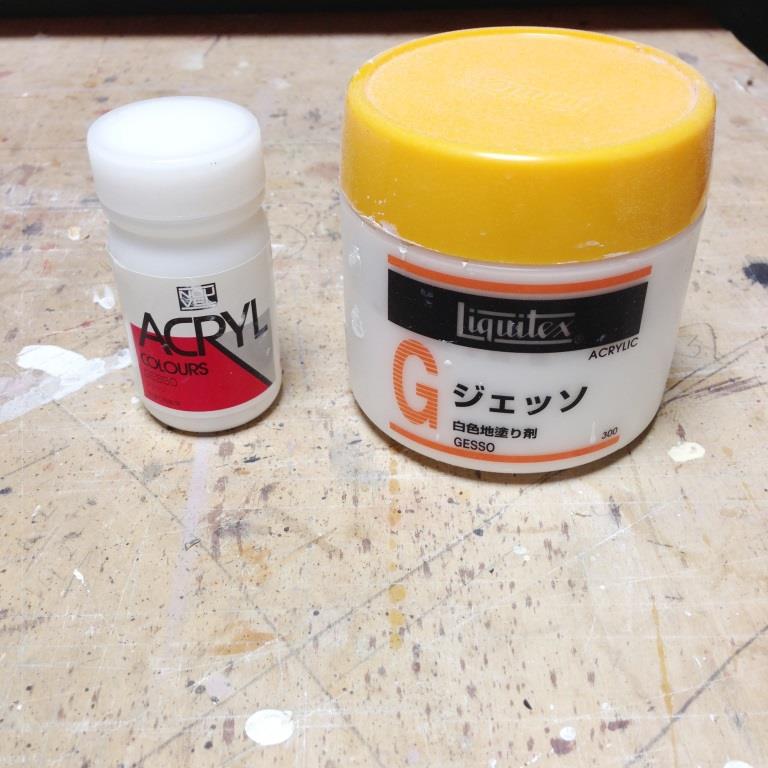

用途に応じて 12月07日

アクリル絵具の材料は色々なメーカーから出ています。

同じ名前の絵具でも、メーカーによって発色も

テクスチャーも違うのが面白いところ。

それぞれ使う人の好みがあります。

わたしが好きなのは、アクリル絵具はターナー、

そしてアクリルジェッソはリキテックスとターレンスです。

ガバッと広い面にはリキテックス、

細かい部分にはターレンス、といった感じ。

おそらく体質顔料の種類で出る違いなのでしょう。

乾燥後の手触りが、リキテックスはビニール状に粘りがあり、

ターレンスはよりサラリとして、ボローニャ石膏近い感触です。

様々なメーカーの少量入りのものを取り揃えて試してみると

その違いには驚かされます。

お好みのジェッソやペーストを見つけてみてください。

ターレンスのジェッソとモデリングペーストは

きっと今後も手放せません。

扱っているお店が少ないのがさびしいところです。

たまごいろ、くわいいろ 12月03日

烏骨鶏(ウコッケイ、あるいはアローカナ種?)のたまごを頂きました。

広い庭を走り回る鶏のたまごは、大小様々で殻も硬い。

不思議な、それはそれは美しい色をしているのでした。

青? 緑? すこし紫? そしてうすい灰色です。

このたまごの色をみて思い出したのは、くわい。

ひとつひとつが少しずつ色が違うのも同じです。

毎年暮にお節を準備している時、くわいの皮をむきつつ

なんてきれいな色なんだろう、と思っていました。

(写真はwikipediaより)

くわいの色も、烏骨鶏のたまごの色も、

絵の具で表現するのでは届かない色のよう。

「似て非なる色」になりそうです。

この色には名前があるのでしょうか。

平安貴族の衣装の色に、実は「くわい色の直衣」

「烏骨鶏のたまご色の小袿」なんてものがあったたかも?

あったら良いな、と思っています。

もう12月。はやいですね。

お節の準備でくわいの皮をむく時期がやってきます。

あると便利 指サック 11月26日

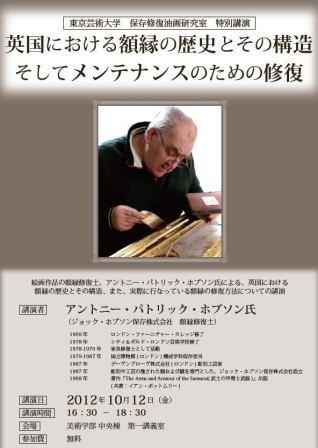

古典技法にかぎらず額縁制作での大きな作業に

下地磨きがあります。

胡粉地でもアクリルジェッソ地でもボローニャ石膏地でも

ヤスリをかけて表面を平らに整えねばなりません。

イタリア留学時に、額縁に初めてボローニャ石膏を塗った時

平らな板とちがってなんて塗りにくいんだろう、そして

なんて磨くのが大変なんだろう!と驚きました。

師匠のマッシモ氏曰く「石膏塗りが一番難しいよ」と。

「石膏塗り制すもの古典技法制す」は大げさですが

自分の制作、そして atelier LAPIS の生徒さんを見て

石膏塗りの難しさと大切さを痛感します。

まず木地がきちんと組んであり(当然ですが隙間やズレは

無いように)、適量の下ニカワが塗られていて、そして

正しい濃度で適温のボローニャ石膏がムラなく適量塗ってある。

・・・という前提条件が整っていれば、磨きの労力は

ずいぶんと楽になります。

さて、そんなふうにして塗った石膏をいざ紙やすりで磨くとき

一番酷使されるのは利き手の親指ではないでしょうか。

アカギレになったり爪が割れたり指の皮膚も擦れて赤くなったり。

でも指サックを使うようになって、ずいぶん楽になりました。

そして作業効率もアップ!

ゴムのグリップで紙やすりも滑らずしっかり磨けるようです。

文房具店で売っている事務用の指サック、お勧めです。

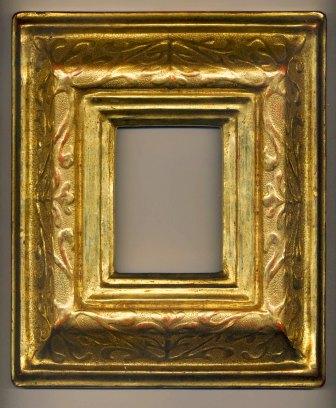

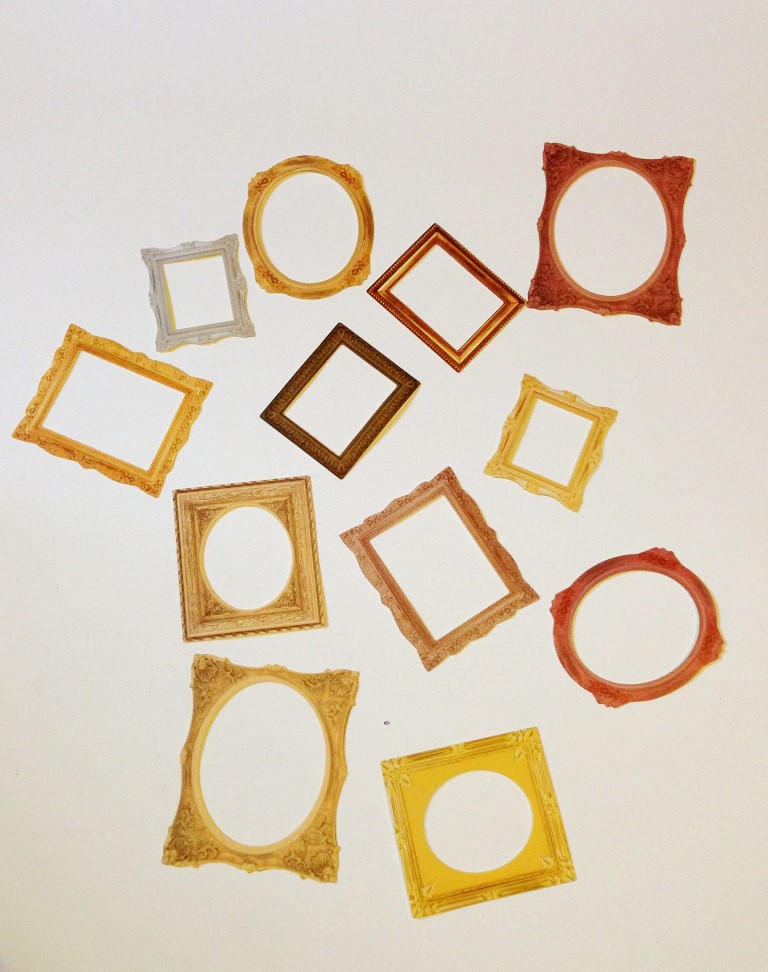

ウィンドウの中の額縁 11月23日

銀座の高級ブティックD&Gのウィンドウで目を引いた

額縁のディスプレーがありました。

ギャラリー林への道すがら、毎日眺めていました。

イタリアのブランドなので、額縁もイタリア風?

2パターンのディスプレーがありました。

どちらのパターンも内容や向きを変えて

同じ額縁5種が使われているようです。

どれどれ、と近寄ってじっくり見てみます。

写真では分かり辛いですが、これらの額縁はどうやら

まるっと型取りしたような、いわば簡易的な額縁でした。

もちろんガラス等グレージングも無し。

よく見ると装飾細工や塗装がつぶれたり粗かったり。

でも期間限定のウィンドウディスプレーですから

形取りの額縁の方が軽くて量産もできます。

コストも全く違うでしょう。

なるほど。いやはや。

遠目には「本物」と見紛うような良くできた額縁でした。

どんな人がどんな方法で作ったのでしょうか。

樹脂なのかな、発泡スチロールの固いような材なのかな、

金の塗装や古色の出し方はどうしているのかな、

展示が終わったら処分してしまうのかな・・・

欲しいな・・・と、思ったりして。

小さい小さい絵展 2015 11月19日

そして今年もまた暮を前にして

「小さい小さい絵」展の出品準備をしています。

毎年11月は、小さい絵の仕上げをして額を作って

箱に詰めて届ける、わたしのルーティン

-五郎丸選手にあやかって!-です。

上の左から時計回りに

ポーケよりギリシャの踊り手

ポーケより小姓

オズボーンよりセジロアカゲラ

オズボーンよりベニヒワ

昨年出品しました4点に加えて上の4点、

あわせて8点を出品、展示即売いたします。

池袋にお越しの際にはどうぞお立ち寄りくださいませ。

「第21回 小さい小さい絵展」

12月3日(木)~12月16日(水)

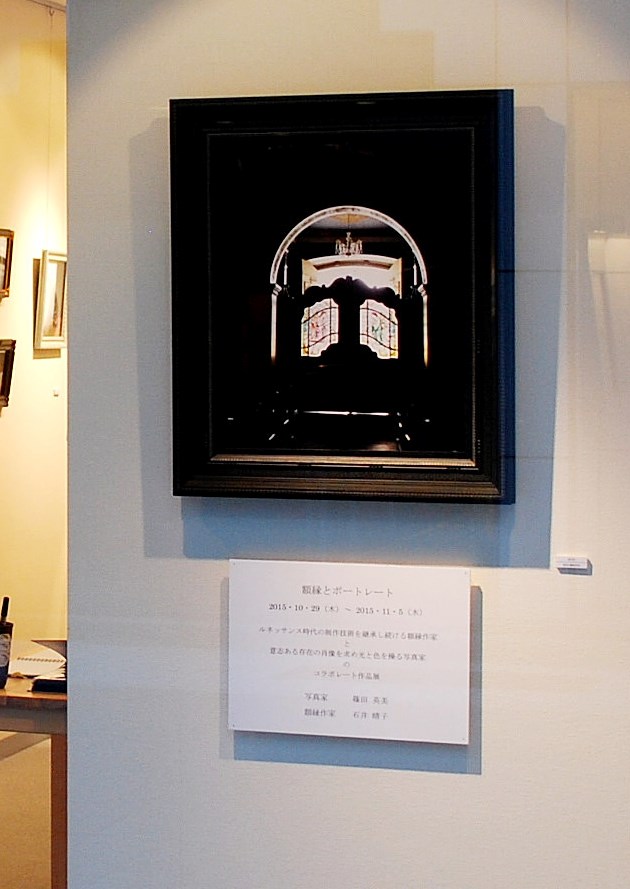

続けていきます 11月09日

銀座7丁目のギャラリー林で開催いたしました

「額縁とポートレート」展が終わって

ようやく普段の生活と気持ちに戻ったようです。

会場の雰囲気を写真でご紹介させてください。

たった数日前まで開催していたのですけれど

すでに夢のようです。

さて・・・

またいつも通りに、いいえ以前より精力的に

額縁を追いかけましょう。

「行動は積極的に、計画は柔軟に

しかも何も期待しないこと」は続きます。

「額縁とポートレート」終了いたしました 11月06日

10月29日から銀座7丁目のギャラリー林で開催いたしました

わたしと篠田英美さんの展覧会「額縁とポートレート」は

昨日11月5日に無事終了を迎えました。

お忙しいところご来場くださり、ありがとうございました。

在廊しておらずお目にかかれなかった皆さまには失礼いたしました。

この場でお礼を申し上げます。

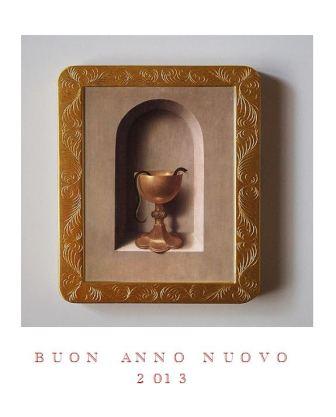

今年のお正月に篠田さんから届い年賀状に

「二人展をしましょう」というお誘いがありました。

いつもなら「まぁそのうちに・・・」などと言って

お茶を濁していたであろうわたしですが、

ちょうど年頭に2015年の自分の抱負

-“行動は積極的に、計画は柔軟に、しかも

何も期待しないこと” ピルチャーの本の一説から-

を決めたところでしたので、すぐに篠田さんと

準備を始めたのでした。

そしてギャラリーオーナーの林さんご夫妻はじめ

沢山の方々のご支援をいただいて、初めて自分の展覧会を

開催させて頂くことができました。

春先から出品の額縁を作りはじめ、この半年は

あっという間に過ぎていきました。

そして10月の目の回るような日々と、

開催してからの嬉しく楽しい1週間は夢のようでした。

皆さまから様々なご意見を頂き、また励まして頂き、

心がとても豊かになりました。

すべてがスムーズで、あっという間に開催日を迎えることが

できたのは本当に幸せなことだったと思っています。

銀座という分不相応な場所で開催できましたのも

ひとえに林さんのご支援とご理解のお蔭です。

いまは無事に終了した安心感と解放感、そして

日常に戻るための心の整理の時間に浸っております。

額縁を前面にだした展覧会・・・有りか無しか。

これは今後も折々に考えていくつもりです。

そして皆さまにご意見を頂くためにも

少しずつですが精進し、またいつか

今回のような展覧会を開催したいと思います。

その時にはまたどうぞご高覧くださいますよう

お願い申し上げます。

ありがとうございました。

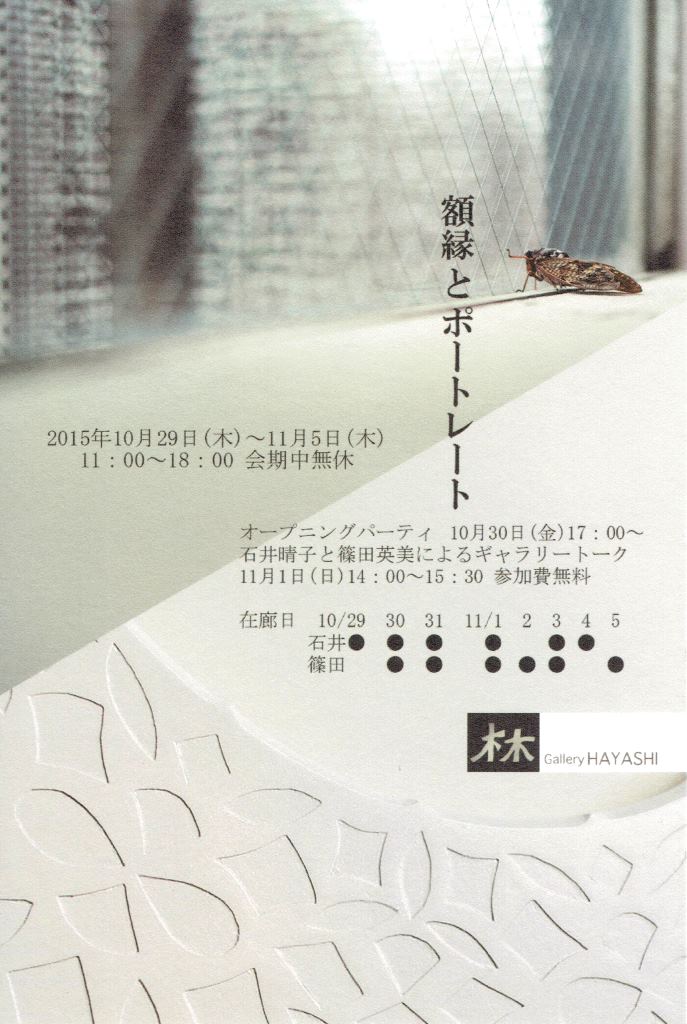

「額縁とポートレート」展 はじまります 10月29日

銀座7丁目にあるギャラリー林で

KANESEIの額縁と篠田英美さんの写真の2人展

「額縁とポートレート」展が本日よりはじまります。

前日の午後、ああでもないこうでもないと試しつつ

展示をしました。

ギャラリーオーナーご夫妻にも大変お世話になりつつ

日が暮れる頃にようやく完了です。

なにせ大慌てだったので作業後の写真を撮り忘れてしまいました。

沢山の方にご覧頂けるよう

明日から会場でお待ちしております。

どうぞご高覧下さい。

季語は秋 10月19日

今年の初夏に植えた4本の朝顔の苗は

ぐんぐんと伸びて、真夏の日差しをさえぎる

美しく逞しいカーテンになってくれました。

でも、いつまでたっても花が咲きませんでした。

ところが、真夏が終わり金木犀も散った頃に

ハタと思い出したかのように突然、大きな花を咲かせ始めたのでした。

朝顔の花は真夏に咲くイメージだったので興醒め・・・

と思ったらなんと!朝顔の季語は秋なのですって。

「朝顔は秋の訪れを告げる花。

日本人はこの花に秋の訪れを感じてきた。

奈良時代薬として遣唐使により日本にもたらされた。」

まさに今が盛りの季節の朝顔なのでした。

小学校低学年の頃、理科の授業で一鉢ずつ植えた朝顔。

夏休みの観察絵日記で花が咲いて種を摘んで、と

描いた記憶は・・・わたしの勘違い?

それとも違う朝顔の種類だったのでしょうか。

今年、朝顔のイメージががらりと変わりました。

サイケデリック・アルルカン 10月12日

何年か前に作りだして、金箔で止めたまま

壁にかかっていた格子模様の額縁がありました。

「works」ページ「classical」にある botan という名の額縁と

同じようなシンプルな額縁になるはずでした。

この夏に思い立って色を付けてみました。

すでに石膏地に格子模様が入っているので、

ひとつずつ塗り分けて、それならアルルカンの衣装のように。

イメージはアンドレ・ドランの「アルルカンとピエロ」です。

額縁にも4色を塗り分けてみたのですが

ずいぶんと派手になりました。

サイケデリック・アルルカン。

KANESEI の額縁とは思えない色使いです。

たまにはこんな額縁があっても良いでしょうか。

これからアンティーク風に仕上げるつもりです。

展覧会のお知らせ 「額縁とポートレート」ギャラリー林にて 10月08日

10月29日から1週間 「額縁とポートレート」と題して

写真家篠田英美さんと2人展をいたします。

場所は銀座7丁目にあるギャラリー林です。

こちらでは昨年秋に Atelier LAPIS の展覧会をさせていただきました。

KANESEIの額縁を新旧合わせ18点出品いたします。

最近このブログでご覧いただいていた額縁も登場。

また11月1日の日曜日午後にギャラリートークも予定しております。

どうぞご高覧下さい。

お待ちしております。

ギャラリー林

2015年10月29日(木)~11月5日(木)

11:00~18:00 会期中無休

11月1日14:00~15:30 ギャラリートーク(参加費無料)

吊金具! 10月05日

額縁にたいてい付いている吊金具。

いわば裏方で機能重視の部品です。

だけど、もう少し自分好みの金具があったら嬉しいな

と思っていたのです。

そして、特注で2種類の吊金具を作ってもらえることになりました。

ちいさいものは真鍮製

おおきいものは銅です。

いざ作ってもらえるとなって、スケッチで適当に「こんな感じ」と

お願いしたのですが、後から「スケッチが適当過ぎる」と

クレームが入りつつも(当たり前です)、完成した吊金具は

わたしのイメージしていたよりずっと素敵!

うーむ、かわいいのです。

ひとつひとつ手作りなので、微妙な揺れがあって

それが品の良い雰囲気になりました。

この金具に見合う額縁を作らねば!と

鼻息を荒くしております。

アラベスク?ルネッサンス? 9月28日

ルネッサンス時代にイタリア・トスカーナで作られた額縁の

代表的なスタイル「カッセッタ額縁」(cassetta 箱型額縁)を作っています。

両脇が立ち上がった形の木枠に、黒褐色や金のベースを作って

装飾模様-多くの場合は植物模様-を入れるというもの。

今回は額縁の本「LA CORNICE FIORENTINA E SENESE」から

シエナで作られた額縁デザインを参考にしました。

さて、模様を考えてトレーシングペーパーに描いたものを

木枠に写してから金で描き終わり、ようやく少し離れた場所から眺めたら

「むむ?何かが違う」

(ピントのずれた写真で失礼いたします。)

本などで見慣れてきたカッセッタ額縁と違う。

わたしが作ろうと思っていたイメージと違う。

勝手な印象ですが、どこかイスラム風?

アラベスク模様は入れていないのに不思議です。

気を取り直して脱アラベスク、目指せルネッサンス。

内側の端先を金にしました。

またわたしの勝手な印象ではありますが、

たったこれだけでアラベスクを脱したように思います。

一本の金。

入るか入らないかでこんなに印象が変わるのだ

と改めて感じたのでした。

名月と満月 9月27日

中秋の名月。

でも満月ではないのですって。

そう言われてみれば右下が欠けている?

うむ、名月かな名月かな。

せめて七転八起 9月21日

準備中の屋台がありました。

たこ焼きやリンゴ飴の屋台の派手な看板にかこまれて

一味違う雰囲気の一軒は、おそらく張り子のだるま細工の屋台でしょう。

「廓然無聖(かくねんむしょう)」と「七転八起」の文字。

煩悩も執着もない、清々しい境地。

つまづいてもあきらめずに立ち上がる。

廓然無聖の境地は、わたしにはあまりにも遠くて

想像して憧れることしかできませんが、

せめて七転八起は努力しなければ、と思うのでございます。

打たれ弱くてすぐにいじけるわたしにとっては

七転八起はとても大変ですけれど

色々と考えてみなければ。

だけど、なぜこの垂れ幕文字は

七転八起は左から、廓然無聖は右から書かれているのでしょうね?

廓然無聖に「のし」がついているのもなぜ?

達磨大師がいつも毛深く描かれているのは、インド人だからかなぁ

インドの人って言ったって色々だろうにな、

じゃぁブッダも毛深かったのか?

そういえばイエス様もヒゲモジャの絵が多いなぁ。

・・・などと考えていると、すっかり日常に戻っているのでした。

われながら、やれやれ。

フラ・アンジェリコ 9月14日

日曜日の夜、パソコンで「フラアンジェリコ」を検索したら

びっくり。

競馬の結果がずらりとでました。

どうやらフラアンジェリコという馬が勝ったようです。

「フラアンジェリコ」だと馬

「フラ・アンジェリコ」だと画家の検索結果が一番に出ます。

馬のフラアンジェリコの馬主さん、きっと

好きな画家の名前を付けたのでしょう。

今日のレースでフラアンジェリコが勝って

天国のフラ・アンジェリコも喜んでいるかもしれません。

それにしても、フラ・アンジェリコはあまり馬の絵を描いていません。

弟子のゴッツォリの絵には沢山登場するのですが。

あまり馬には興味が無かったのでしょうか。

ナショナルギャラリー所蔵の「マギの礼拝」には馬の後ろ姿が登場しますが、

屋根のクジャクのほうがよっぽど楽しそうに描かれています。

Fra Angelico and Fra Filippo Lippi, Adoration of the Magi, c. 1440/1460

画像はwikipediaより

もしかして 9月07日

これは金木犀の香りですか?

ある日突然に、はっとします。

もしかして、秋が来たのですか?

そうです。

ようやく、待ちに待った秋のはじまりです。

お灸をすえられたい 9月03日

高校時代の現代国語の教科書で

「星々の悲しみ」を読んで以来、

なんとなく宮本輝氏の作品は読んでいます。

全作品ではないのですけれど。

「にぎやかな天地」を読んだ時は豪華本を作ってみたくなったり

新ゴボウの糠漬けが食べたくなったりしたものです。

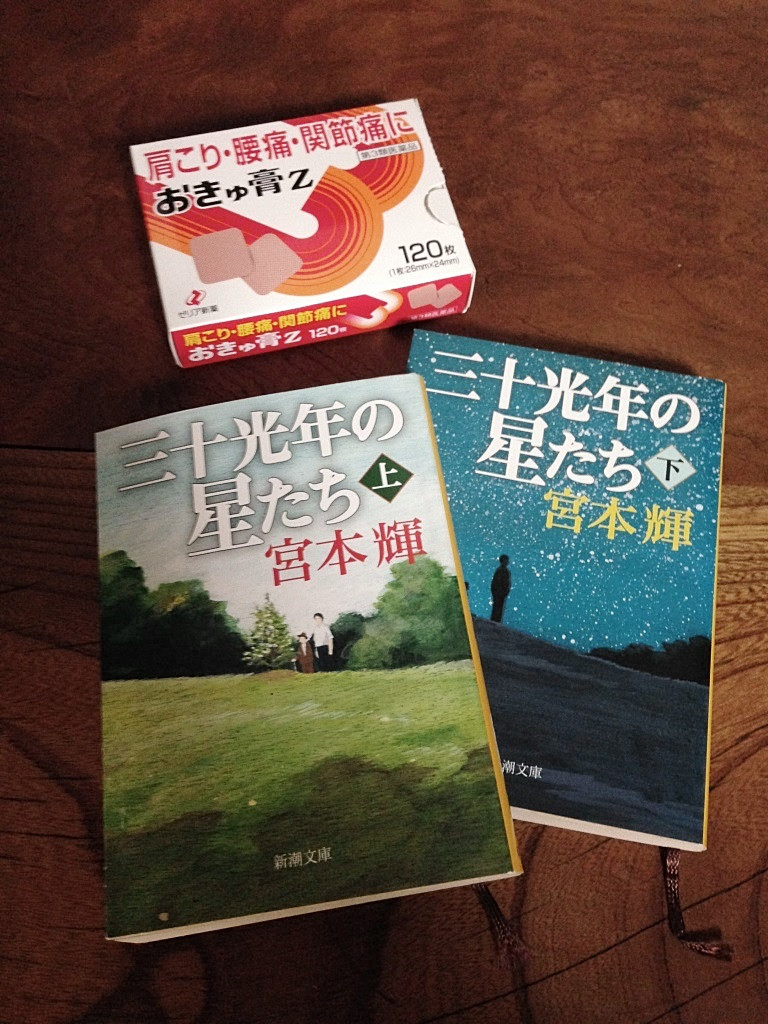

そして先日「三十光年の星たち」を読んだおりには

頭の中はおかしな京都弁が渦巻き、お灸がしたくなったのでした。

子供の頃足に魚の目ができた時に

母がお灸をすえてくれたのを思い出しました。

足の親指の側面の魚の目に小さなモグサを乗せて、お線香で火をつけます。

まるで注射を打たれるような怖さでヒャーヒャー叫ぶ幼いわたし。

あくる日には魚の目はすっかり消えて無くなっていたのでした。

「三十光年の星たち」の登場人物はお灸をすえられて

なんとも気持ちが良さそうで羨ましくなります。

適切な場所に適切な量のモグサを置いて適切な時間にすれば

とても効果があるのでしょう。

うう~む気になります。

そういえば、なぜ我が家には当然のようにモグサがあったのかな。

最近はすでに作ってある-肌に乗せて火をつけるだけ-お灸も

市販されていますが、自分で火をつける勇気は無く・・・

「おきゅ膏Z」という小さな湿布状のものを買ってみました。

お灸と膏薬の良いとこどりのような商品です。

箱の中には肩こりや腰痛に効くツボが解説してあって

図のとおりにペタペタと親指大の膏薬を貼ります。

これがどうやらわたしには合っているようで、

ずっしりしていた肩が30分後には軽くなったのを感じられるのでした。

ザ・湿布のニオイでノスタルジックな気分になりつつも

きっと常備薬になる予感です。

「おきゅ膏Z」がこれだけ効くなら

本当のお灸の効果はどれだけ絶大なのだろう??

宮本輝さんもお灸が好きなのかな、効いているのかな、

わたしも一回してみたい!

我ながらなんと影響を受けやすいことか。

と思いつつも、お灸についてつい検索してしまう今日でした。

たとえ売られようとも 8月27日

骨董市にいくと目に留まるのは大工や指物の道具の店。

以前から使い古しの-骨董市なので古いのは当たり前だけど-

物差しや薬匙、小さな金槌を買ってきては使っています。

だけど刃物だけは・・・

いったい誰が使っていたのだろう。

どんな経緯で骨董市にたどり着いたのだろう。

前の持ち主は市場に並ぶ自分の道具を見て、どう思うだろう。

そんなことを考えていると

いかに立派なノミや彫刻刀が並ぼうとも、

それらの道具を売買することが好ましく思えませんでした。

刃物は手入れも特別必要ですし、多くの場合は木を切ってきたわけで、

それら木が持っていた命の断片と、道具の持ち主の「気」が

沁み込みすぎているような・・・ちょっとした怖さもあったのです。

先日行った骨董市で、家族が箱に納められた道具一揃いを買いました。

おそらく前の持ち主が使っていたであろう姿のままです。

ノミにカンナ、旋盤の道具。試作のような破片も一緒でした。

その道具を見ていたら、なんだかふと思いました。

きっとこの道具を手放さねばならなかった前の持ち主は

自分の道具が市場に並ぼうが二束三文で売られようが、

大切に使ってくれる人物、自分がどのように使ってきたのか

理解して尊重してくれる人物が引き継いでくれたら

それ以上のことはないのだろうな。

埃をかぶっていたり廃棄されてしまう道具の方が

きっと何倍もの数あるはずなのですから。

わたしが死ぬとき、メノウ棒と箔ナイフを

誰か引き続き使ってくれる人に渡すことができれば、

と思いました。

落書きいちばん 8月20日

額縁のデザインを考えるとき、中に納める作品とのバランス

ご注文くださったお客様のお好みや飾る部屋との相性が大切です。

要らない紙の裏側などに落書きのようにスケッチをしながら

徐々に整理して、まとまったら改めてデザイン画に描き起こします。

そしてまた、自分の自由にできる(ご注文品では無い)額縁の

デザインを考えるときは、額縁木地に直接スケッチをすることも。

ちょっとしたバランスや色のイメージも

実物の額縁木地の上で考えて、臨機応変です。

ボローニャ石膏の白い地の上に鉛筆で、ガサゴソと描いたり消したり。

オーナメントをあっちに乗せたりこっちに乗せたり。

そうして線を選んだらトレーシングペーパーに写してから

全体に転写してデザイン完成、一件落着。

・・・そのつもりが。

昨日の夕方「これで決まり!」と思っても

今日の朝見たら「なんじゃこりゃ」ということもあったりして

また描いたり消したり、あっちこっち。

デザイン画をきっちり描いた時は、制作中に迷うことは少ないのですが。

変更可能に気の向くままに作るので、迷いもまた楽し。

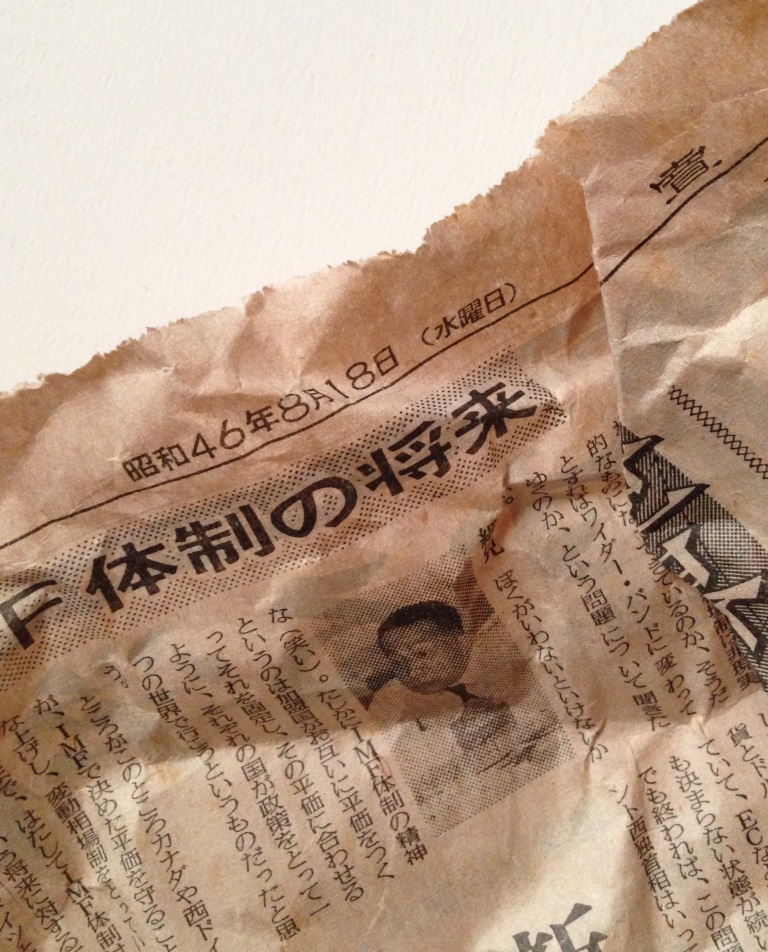

昭和46年8月18日水曜日 8月17日

頂き物の骨董には古い新聞が詰められていました。

昭和46年8月18日土曜日の読売新聞です。

今から43年と364日前、夏の新聞。

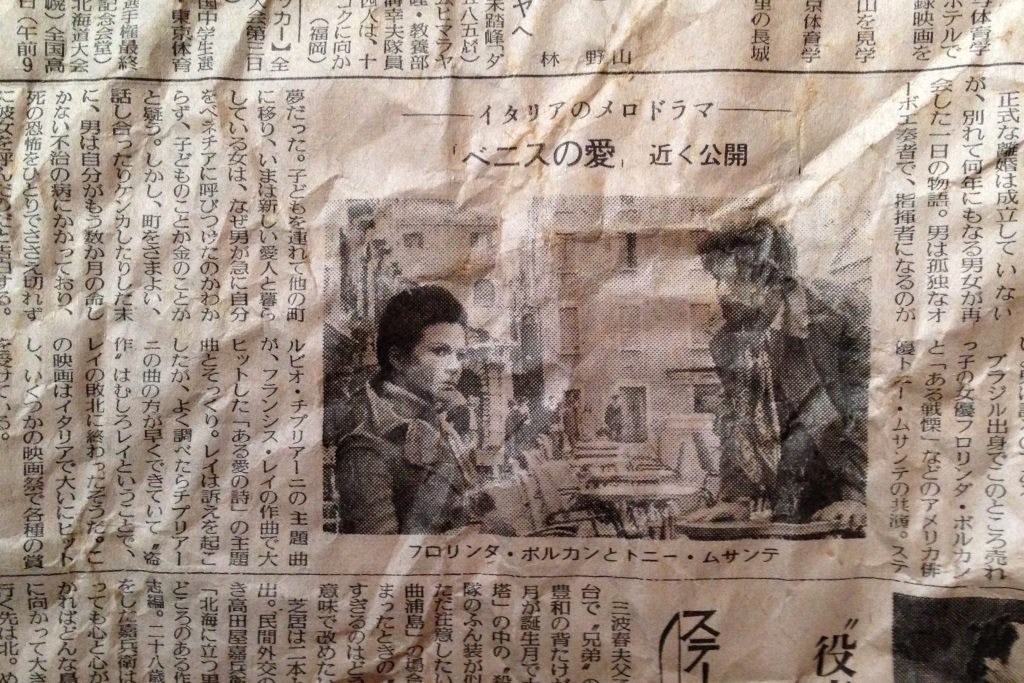

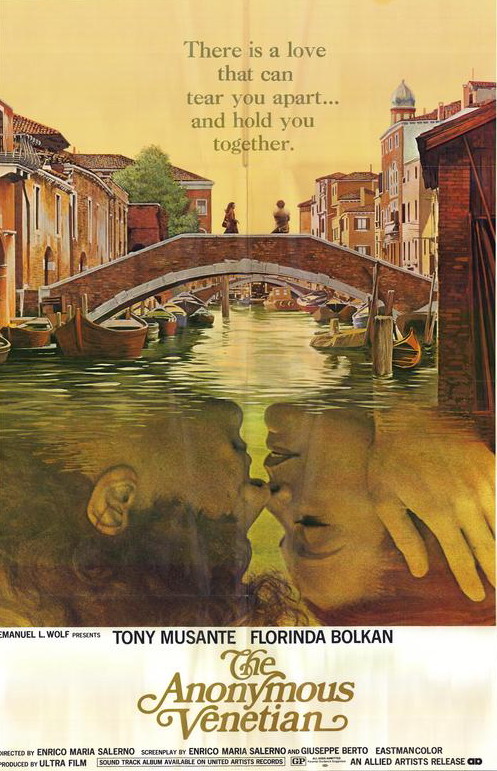

7面には映画の紹介がありました。

「-イタリアのメロドラマ- ベニスの愛 近く公開」

古い映画です。初めて聞いたタイトルでしたが

ヴェネチアが舞台の映画ときたら!早速観てみました。

イタリアでもヒットして、いくつも受賞したとか。

今は別れて暮らす夫婦が数年ぶりに会って

お互いに探るような質問をして道端で激しい口論をしたかと思えば

しあわせだったころの思い出話をして笑いあったり。

展開はゆっくりですが、過去と現在の行き来、喜怒哀楽の激しさで

観ているわたしは感情がついていけない場面もちらほら。

ほとんどのシーンがふたりの会話で進んでいきます。

やがて夫が不治の病で余命も短いことを打ち明けて・・・。

これぞメロドラマ中のメロドラマ。

音楽も舞台も設定も なにもかもがロマンチックなのでした。

わたしが好きなマルチェッロのアダージョが使われていますが

以前お話した映画「ソフィアの夜明け」にも

バッハの編曲によるコンチェルト974をグールド演奏で使われました。

この「ベニスの愛」でも「ソフィアの夜明け」でも

とても大切なシーンで使われている曲です。

たしかにとても心揺さぶられる曲なので

この曲の持つ力も感じられるのでした。

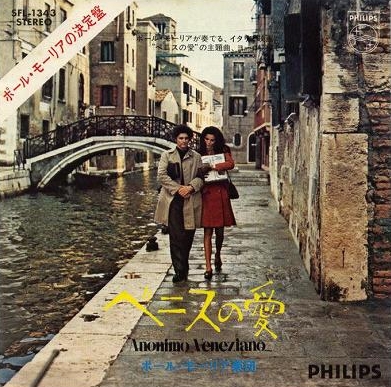

この映画、邦題は「ベニスの愛」ですが

オリジナルは「anonimo Veneziano」

訳すと「名も無いヴェネチア人」とでも言いましょうか。

この違いも面白いですね。

昭和46年の夏 この映画を映画館で見た人たちは

どんな感想を持ったのでしょうか。

原題の意味も知る機会があったでしょうか。

なににせよ、この映画を観てヴェネチアへの旅に出た人も

きっといたはず!と思っています。

モジャコンビの日課 8月10日

わたしの寝室のデスクには、2つの小さな鉢植えがあります。

アイビーと、深大寺植物園の盆栽店で買った斑入白鳥花。

斑入白鳥花は盆栽とも言えないほどの若いものですが、

わたしのペットのようなモジャモジャコンビです。

夏になってからは、朝まず水をやってテラスに出して

午前中のさわやか(?)な空気で日光浴をしてもらいます。

風に吹かれたり鳥の声を聞いたり。

午後半ばの強烈な日光が当たり出したら

すかさず室内に戻して日焼け対策&根の傷み防止です。

(出かける日は外には出しません。)

涼しい室内で落ち着いたら水をやって、

日が陰りはじめたらまた少し外気浴で深呼吸させて

寝る前に室内に戻しておやすみなさい。

優雅に過ごして頂いています。

たまに肥料をやったり、枝葉を摘んだり

ちやほやちやほや。いいこいいこ。

ほとんどわたしの自己満足ですから

モジャコンビのご希望に沿っているか謎なのが痛いところ・・・。

昨年の真夏に旅をして、クマヤナギを枯らせてしまった痛い教訓から

(花月はすっかり大きくなって、庭にうつしました。)

このモジャコンビには元気で過ごしてもらいたいのです。

秋になって日光が落ち着いて、外で過ごせる時間が長くなるまで

あとしばらくです。

良いこともひとつ。 8月06日

言いたかありませんけどね、言わずにおれませんよ。

「あ、暑い・・・!」

やけっぱちな気分になってしまいます。

今年は朝顔で天然カーテン作りを目指していますが

葉は日焼けして茶色く枯れ始めてしまいました。

カーテンのカーテンが必要??

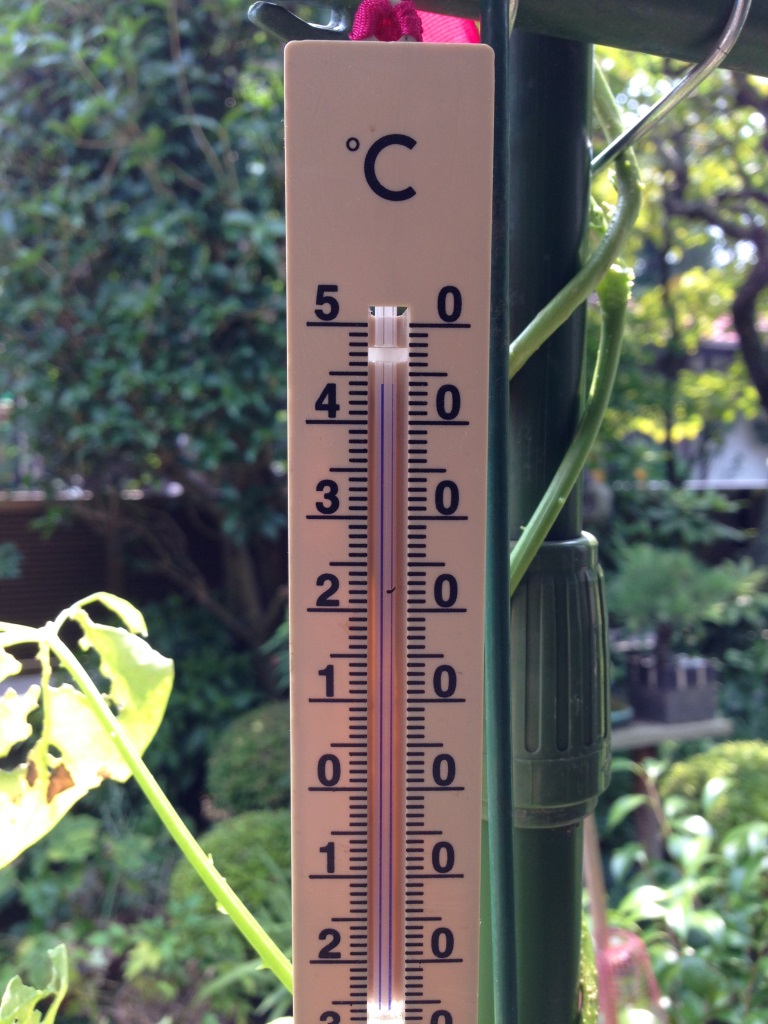

先日の良く晴れた日のお昼、庭の温度計をみたら

日向は44度を表示していました。

我が家は都心ではありませんが、高温で名が出る場所でもありません。

都内のはずれでこの気温です。

いやはや、まいったなぁ・・・

暑さに文句ばかりだけど、暑くて良いことは何かないかな?

と考えてみたところ、ひとつありました。

ずばり「石膏やニカワの湯煎が必要ない」のです。

わたしの作業部屋は庭の一角にありますので

冷房をつけずにお昼近くになると、かなり暑くなっています。

前日の夜に作り置きの石膏やニカワを冷蔵庫から出しておけば

翌日お昼頃にはすっかり液状に戻って、作業に程よい温度に。

(もちろん防腐剤が入れてあります。)

もひとつおまけに、石膏の乾きが早くて楽!

ただでさえ暑い作業部屋、火を使う湯煎作業が省略できて

そしてひと手間省けて助かります。

この暑さも9月半ば、お彼岸までの辛抱です。

めざせ使い切り! 7月30日

石膏地を磨き終わり、さて次の作業の箔置きです。

ボーロ(箔下とのこ)をニカワで溶いて準備します。

ボーロは作りたて、塗りたて新鮮!のほうが

箔の作業仕上がりも良い(ように思う)ので

出来る限り一度で使い切る量だけのボーロを作りたい。

(というのも、毎日箔置きをするほどの作業量が無いからですが。

作業量の多い工房では、昨日の残りに新しく足して

使っていくので使い切る必要はありません。)

目分量で作りますので、ぴったりの量ができた時は

大変に気分よく、大げさですが清々しい気持ちで

次の箔置き作業に入れるのでした。

毎度「めざせ使い切り!」の心でボーロを作ります。

薔薇に呼ばれたら 7月27日

山の上にあった植物園には、東京ではもうとっくに

季節が終わってしまったような花々がまだ咲いているのでした。

真夏の暑さだった東京がまぼろしのよう。

それともこの庭がまぼろし?

みずみずしい花々の庭の奥 そのまた奥にひっそりと

白い蔓薔薇の棚がありました。

花はもうおしまい。一番きれいだったころは

いかばかりだたろう?

その美しかった姿を誰か愛でてくれたかな?

茶色くなった花殻を摘み取ってくれる人もいないの?

手前の庭の賑やかさに反して

あまり手入れも行き届いていなかった最奥の白い蔓薔薇が

小さな笑顔で「ようこそ、ようこそ!」と

言ってくれていたような気がしました。

あっちもこっちも 額縁も 7月20日

ずいぶん前、2011年にお話した「あっちもこっちも」は

テンペラ画模写でしたが、額縁制作もやっぱりあっちもこっちも。

同じデザインの額縁を並べて作るより、違うサイズ違うデザインの額縁を

同時進行で作るのは楽しいものです。

あっちの絵具が乾くのを待つ間、こっちを削って、今度はそっち。

ひとつの工程が終わったら、次の工程に入る前に一息おく時間を持つと

冷静に、それまでより客観的にその額縁を見られるような気がします。

どんどんと流れ作業にならないように。

とは言え、飽きっぽいのは相変わらずです。

半分現実 半分脳内回顧 7月06日

額縁制作の作業では、箔のメノウ磨きや石膏磨きなど

ひたすらに黙々と続ける作業があります。

刻印打ちの作業もそのひとつです。

作業中はラジオを付けることもありますが

あまり耳には届いていないような気がします。

わたしの心、というか意識はだいたい半分に分かれていて

半分はいま現実に行っている作業について

「このラインに沿って打つ」「強さはこの位」など考え

もう半分の意識はもっぱら古い記憶をたどっているようです。

この「脳内回顧」はわたしの作業中のくせなのか・・・分かりません。

学生時代のこと、いぜん作った額縁やお客様の反応など

次から次へ糸がつながるように記憶が蘇ります。

困ったことに、蘇る思い出は自分で選べず勝手に湧き上がりますので

もちろん嫌な記憶-たいていは失敗したことや恥ずかしかったこと-も

含まれていて、「嫌な記憶連鎖」が始まってしまうともう

どうにもこうにも眉間のシワは深くなる一方。

こうなったら脳の半分も現実の作業に引き戻すしかありません。

最近は連鎖を断ち切る方法がどうにか身についてきましたが。

座禅修業や瞑想の練習は、この自分の「脳内回顧」も含めて

いかにして「考え事」を乗り越えるか、なのでしょうか。

無我の境地。

ううむ、わたしの境地は遠そうです。

メノウ棒新入り 7月02日

古典技法で欠かせないのがメノウ棒です。

箔を水押し(箔貼り方法のひとつ)した後に

このメノウ棒で磨けば、数ミクロンの薄さの箔とは思えない

深い金属的輝きが得られます。

普段わたしが使っているメノウ棒は、大学時代に買った

イタリア製のもの3本と、テンペラの先生手作りの1本

そしてポーセレン用の細いもの1本です。

それで十分ではあるのですが、先日東急ハンズで見かけて

つい買ってしまったメノウ棒が2本、仲間入りしました。

どちらも彫金道具売り場で見つけたものです。

左の細いものは、すでに持っているポーセレン用のメノウ棒と

ほとんど同じ太さですが、しばらく前に先端を折ってしまい

登場回数が減っていたのでした。

折れた先端を研ぎなおして使っていましたが

何となく以前の使い心地は取り戻せないまま。

この新しい1本で、また思うように細い線が入れられるようになります。

そして右のメノウ棒は、切り出しナイフのような形をしています。

以前から「ハンズで手頃な価格のメノウ棒を売っている」ことは

見聞きしていましたが、必要が無いので手を伸ばさなかったのです。

今日、ためしに1本買ってみました。

ナイフ形メノウ棒は昔に見かけたものより厚くなって

(以前はもっとヘラのような印象でした。)

軸とつなぐ真鍮の留め金具がしっかりしたような感じです。

これは輸入品のメノウ棒にはない形。軸は竹です。

日本のバンブーメノウ棒は一味違います。

石の部分をしっかり持って磨けば、広い面も細部も磨ける

オールマイティな1本になるかもしれません。

どちらも1500円弱で買えました。

なかなか良い買い物をした気分です。

店頭には数本並んでいました。

もし古典技法用にご購入を検討される方がいましたら、

よく比べてみて、厚みのあるもの選ばれるのをお勧めします。

キューティクルプッシャーの使いみち 6月25日

最近手に入れてとても気に入っている道具があります。

石膏垂らし描きでつくるレリーフ模様装飾

(わたしは盛り上げ装飾と呼んでいます)の

アウトラインを整える作業にぴったりなのです。

この道具 ネイル用品のお店でみつけた「キューティクルプッシャー」なるもの。

爪の甘皮を処理するステンレス製の道具とでも言いましょうか。

上の写真で 右側のスプーン状になっている部分で甘皮を押しこみ

左側の小さな部分(鈍い刃物状)で押し込んだ甘皮を削り取るようです。

この左側の小さな刃物状の部分がレリーフの石膏を削るのに最適!

いままではおそらく歯科の道具であろう 似たような道具を使っていましたが

このプッシャーはずっと優れています。

まずグリップが太くてしっかり握れること。

そして刃物状の部分に厚みがあるので 削る時のイヤな音

-黒板をチョークで引っ掻くような 思い出すだけでぞっとする音!-

が出にくいのです。

紙やすりでちょいちょいと研いで使えば切れ味も程よくなります。

そしてそして 従来の歯科道具よりお手頃価格。

このプッシャーは 例えば粘土細工や模型など

細かい作業にも使えるのではないか?と思います。

男性はなかなかネイル売り場に足を踏み入れるのに戸惑うでしょうけれど

ネットなら様々なメーカーから発売されているプッシャーが選べます。

わたしがこのプッシャーをネイルに使う機会はありませんが

今後は手放せなくなりそうです。

写真と古典技法額縁の関係 6月08日

友人の勧めで 竹芝にあるギャラリー916をたずねました。

写真の展示を主にするギャラリーです。

今は上田義彦さんの『A Life with Camera』という展覧会が開催されています。

ギャラリー916は上田義彦さんがキュレーターも務められる場所であり

また今回の展覧会は上田さんの写真家としての35年間をまとめる展覧会だとか。

この展覧会では 倉庫のような大変広い空間の床から天井まで

サイズも撮影時期も違う写真が並んでいます。

すべての写真が額縁に納められていて それがシンプルな額縁もあれば

アンティークの箔を使ったもの 画材店で手頃に入手できそうなものまで。

人物ポートレイトから風景や静物の ありとあらゆる写真が

これまたありとあらゆるテイストの額縁にぴたりと納まって展示され

不思議な統一感と写真のエネルギーが感じられる展覧会でした。

いままで古典技法の額縁 それもに金箔を使ったような

クラシカルなデザインの額縁と写真は なかなか難しいか・・・と

思っていましたが 今回の『A Life with Camera』展で覆されました。

シンプルな白木の木枠に白いマットに入れられた写真の隣に

アメリカのアーツ&クラフツ時代の金箔額縁に入った写真がさらりと並ぶ様子は

圧巻でもあり また大きな喜びと「再確認」でした。

アメリカのアーツ&クラフツ時代の額縁は わたしは今まで

本でしか見たことのない額縁でしたので それもまた興奮のひとつでした。

巨大な空間にならぶ力強い写真と それを支える様々な額縁。

ぜひご覧頂きたいお勧めの展覧会です。

A Life with Camera

Yoshihiko Ueda

2015.4.10 – 7.26

〒105-0022 東京都港区海岸1-14-24 鈴江第3ビル 6F

OPEN: 11:00-20:00 (平日) / 11:00-18:30 (土日、祝日)

CLOSE: 月曜日(祝日を除く)

入場料: 一般 800円、大学生/シニア(60歳以上)500円、

高校生 300円、中学生以下無料 (Gallery916及び916small)

そ、その色は・・・ 6月04日

毎度のことではあるのです。

でも、下色を塗っているときは我ながらぎょっとします。

この色は額縁には強烈すぎやしませんか。

ショッキングピンクにゴールド!

でもこれで完成ではありません。

上色をかけて、艶消しに。

計画通りの仕上がりになって一安心なのでした。

建物見学 -ここはどこ- 5月28日

ここはどこ?

ヴェネチアのお屋敷のような格子窓

入り口には美しい大理石モザイク ローマの教会?

柱にはロマネスク風の彫刻 はたまたフィレンツェ郊外の教会でしょうか?

入り口の扉は大きくて

扉の装飾は・・・ルネッサンス風?

ここはどこ?

ここは東京 築地の本願寺。

ご存知の方はすぐにお分かりでしたね。

内部はお寺そのもの。

こんなところが東京にあったのですね。

インドのような ヨーロッパのような でも純日本・・・

お寺の建築としてはめずらしい

不思議な建物でした。

銀座にお出かけの際に 足を延ばしてぜひどうぞ。

つーとん? 5月21日

最近すこしずつ「好き勝手」な額縁を作っています。

最低限の決まりはあるけれど あとは気の向くままに。

彫刻もご無沙汰 と思って作っている額縁です。

内側のカマボコ形の部分に切り込みをいれてボールのネックレス状にしました。

でもこの先は未定。

石膏を塗る? それとも木地仕上げにする?

箔を貼る? 装飾はどんな感じに??

さらに彫っても良し オーナメントを付けるも良し。

それとも外回りに他の木枠を足してみる??

頭の中にはいくつかプランがあるけれど 迷うのも楽しいものです。

なにせ「好き勝手」ですからね。

このネックレス状の模様は額縁で良く見られるものです。

イタリア語では本によると「perlato」または「olivette」と呼ぶとか。

市が尾の atelier LAPIS の月曜コースでは このデザインを

「ツートン」と呼んでいます。

見たままに模様が「つーとんとん つーとんとん」と

つながっているからで Iさんの命名です。

それ以来わたしにとってもすっかり「ツートン模様」になりました。

ひとりきりで それでも 5月14日

ここ何年もずっと テンペラ画の模写は

小さなもの-ハガキより小さな-ばかりです。

毎年暮にある「小さい小さい絵」展に出すためでもありますが

やはりわたし自身が小さいものが好きだから・・・が

一番の理由かもしれません。

画面が小さいと 必然的に登場する人物は減ります。

ひとりが収まりが良いような気がして

結局いつも人物なり動物は「ひとりきり」です。

受胎告知の天使は 向かい側にマリア様がいるはず。

その雰囲気が伝わると良いのですが。

ひとりきりで描かれていても ひとりきりに感じさせないように・・・

鏡の中に誰がいる? ルーヴル美術館展 5月07日

国立新美術館で開催中の「ルーヴル美術館展」に行きました。

休日だったこともあり大混雑!

この展覧会にはポスターになっているフェルメールとティツィアーノの他

レンブラント ムリーリョ シャルダンにコローと

名前を聞いただけで鼻息荒く駆けつけたくなる作品が出ています。

そしてやはり気になるのは額縁。

ティツィアーノ「鏡の前の女」には全面金箔に点の刻印打ちで

植物模様が入れられていたのですが

なにせ大きな額縁ですので作業量も多く

また刻印打ちを美しく仕上げるには箔置きからメノウ磨きは当日中

そして石膏地が程よく湿度が残っている状態で打ちたいところ。

おそらくこの額縁を作った工房では数人の職人が同時に

作業をしたのではないかと思います。

刻印の打ち方 また刻印自体も少しずつ違いが見られました。

細かく打つ人 おおらかに打つ人 また急いで打ったような跡。

この「鏡の前の女」の刻印打ちはのべ4人以上で行われた?

と観察しました。

これから展覧会にお出かけの方 ぜひ数えてみてください。

それにしても 女性の後ろに置かれた鏡は不思議です。

女性の顔に当たる光が入ってくる窓が見えます。

そして この絵を観ている私たちがいる(はずの)場所

あるいは作者のティツィアーノがいるはずの場所には何もない。

うす暗いなか 女性の白い背中だけが見えています。

鑑賞者もティツィアーノもいるはずのない プライベートな一場面。

鏡の中をもっとじっくり見てみたくなります。

展覧会ホームページ:http://www.ntv.co.jp/louvre2015/

今年もまた福の神 4月27日

4月の中ごろに開花して 連休前に満開を迎える

我が家のモッコウバラは

今年も素晴らしい花を咲かせています。

ちょうどモッコウバラの裏側が作業部屋になっているので

散歩中の人などの「わぁきれい!」という声が聞こえてきて

わたしもひとりニヤニヤと自慢げな気分になっています。

そしてこのモッコウバラの花は福の神でもあります。

花が咲くころには毎年大忙しになって

連休中もせっせと作業部屋にこもる時間が増えるのです。

KANESEI の晩春はいつも福の神 モッコウバラの花に守られています。

遠くて近い 4月20日

より良いアウトプット(額縁制作)のために

より良いインプットを。

違う分野の「物を作る」を経験してみたら

職人さんの眼差しや手さばきにうなり

繊細な色にときめき

いままでだったら面倒がって行かなかったような

すこしだけ遠くにあるギャラリーからお知らせが届いたら

足を延ばしたり

そんな当たり前のことを あらためて積極的にやっていこう

と思っています。

完売御免 デミタス コスモス 4月06日

友人に「好きそうな展覧会でしたよー」との話を聞いて

閉会3日前に駆け込みで観てきました。

三井記念美術館で開催された「デミタス コスモス」展です。

その名の通りデミタスカップを集めた展覧会ですが

それはそれはもう 身悶えするほど楽しい展覧会でした。

西洋の装飾美術 そして小さいものにぎっしり詰まった世界。

紹介してくれた友人に感謝です。

ドットの並べ方や配色 ハンドルの形

デザインやモチーフなど 額縁や小箱の装飾の

参考になりそうな作品も沢山ありました。

300点以上のカップをじっくり2時間かけて見学して

心身ともに興奮と疲労でぐったり・・・

最後の方のアール・ヌーボー時代の作品などは

「あとで図録でゆっくり見れば良い」と流し観したのですが

なんと! 図録は好評につき完売ですと!

ああなんたること。

図録を夜寝る前にもう一度見てニヤニヤして

乙女チック(死語)な夢が見られるかと思っていたのに。

こんなに「手に入らなくてがっかり」したのも久しぶりなのでした。

図録は古書店で探して きっと手に入れようと思います。

ひとりきりで またもや 4月02日

テンペラで群像の模写をするとき

以前は周囲をただトリミングして部分模写をしましたが

今はその中のひとり-あるいは一匹-をぬきだして

そして周囲は消してしまって

描くことが多くなりました。

ことしの干支 ひつじのテンペラ模写をしました。

オリジナルは森の中 家族とすごす子羊です。

シャルル=エミール・ジャック 《森の中の羊の群れ》 Charles-Émile JACQUE, The Flock in a Forest 1860頃 油彩・板 49.0 × 118.0cm 山梨県立美術館所蔵

模写はまたもやひとりきりで。

寂しいので赤い花はオリジナルのままにしました。

この子羊は母羊に甘えるように描かれていたので

やはりお母さんと一緒に描けばよかったかな・・・

と今更ながら思っています。

梅と猿と狛犬と 3月16日

湯島天神の梅まつりに行きました。

甘酒や七味唐辛子の屋台 沢山の観光客で賑わっています。

合格祈願の絵馬も重なりに重なっていました。

わたしも昔 お参りをして合格祈願の鉛筆を

頂いて帰ったものです。なつかしい。

本堂の前にはおおきな人だかりがあって

何かと覗いてみると 猿回しの公演中でした。

絵や本 テレビで見ていますが実物を観るのは初めてです。

人間のお兄さんも猿くんも笑顔です。

「さぁ始めますよ 観ていってね」

真剣なまなざしがいじらしい。

「ボールに乗りますよ」

あらさっさー

ほいさっさー

器用にボールをあやつります。

くるっと宙返りをして 今日の公演はおしまい。

拍手喝采で猿くんもどこか得意そうに見えました。

自分に何を求められているのか

観客の人間の様々な気持ち

すべてを理解しているのかもしれない。

そうして 拍手をもらえることが素直に嬉しい。

そんな表情に感じました。

なんて わたしの勝手な想像です。

狛犬も高いところから見守っていました。

阿「猿くん良く頑張った えらいえらい!」

吽「拍手したいけど手がとどかない・・・。」

阿「犬猿の仲じゃないのかですって?まさか!」

などと言っていたとかいないとか。

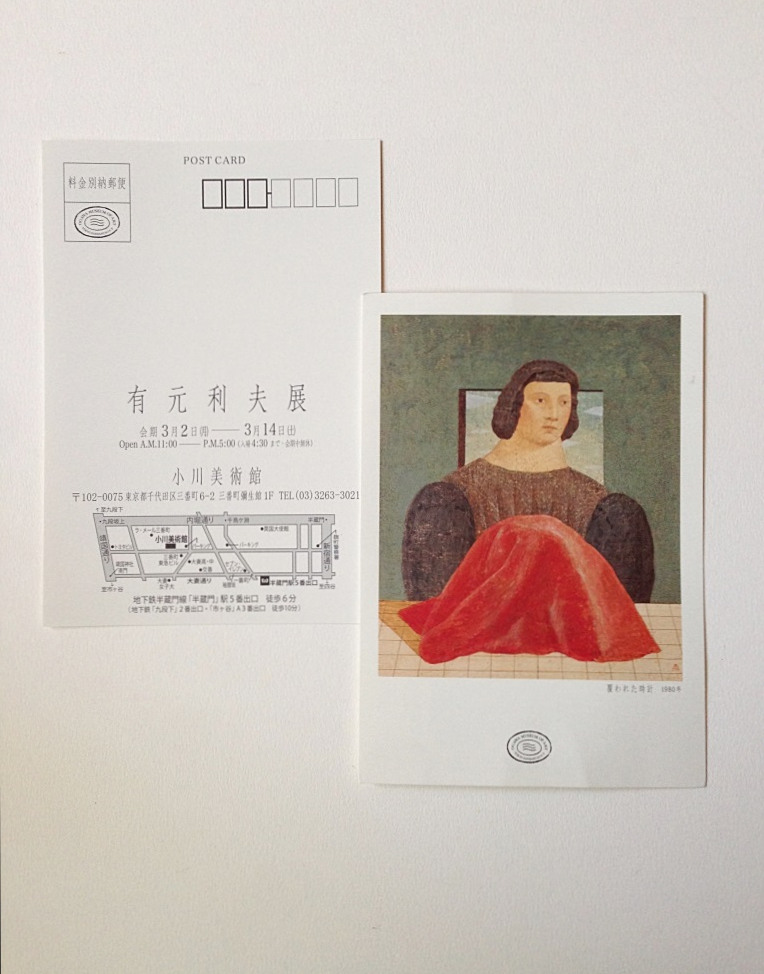

有元利夫展 小川美術館 3月09日

「好きな画家は誰ですか」と聞かれたら

あの人もこの人も・・・と沢山挙がりすぎて困りますが

でもきっとわたしの3本指には入るだろう作家のひとり。

有元利夫の展覧会が今年も小川美術館で始まりました。

青い空に浮かぶ雲 遠いまなざしの人物

低く遠いところに見える地平線 それと接する空の色

かすれたような画面も気持ちを落ち着かせてくれます。

彼が描く晴れた日の地平線と夜の森が特に好きで

それらの絵の前にいれば いくらでも時間は過ぎてしまいます。

陳腐なセリフですが 何度観ても飽きることなく

新しい発見と考えるヒントをくれる作品です。

毎年この時期に開かれている展覧会ですが

やはり毎年観ずにはいられないのです。

小川美術館/彌生画廊

有元利夫展

2015年3月2日(月)~3月14日(土)

11時から17時まで 会期中無休

彫跡命 2月16日

熱海にある古い温泉ホテルで出会った額縁は

これぞ日本の雄々しい額縁の代表!というような迫力あふれる作品でした。

全体の巾は2メートルくらいあったでしょうか かなりの大きさです。

作られた時期は不明ですが 50年は経っている雰囲気でした。

斜め平面で内流れの形はまるで扁額のようです。

中に納められている木彫の虎と龍 2頭から放たれる目力は強烈でした。

額縁もそんな作品に負けず劣らずの迫力があり かつ作品とも調和しています。

角にある装飾モチーフは軍配でもない布袋さまの袋でもない・・・何でしょうか。

そこから植物(であろう)模様が続きますが いかにも日本風です。

唐草文様をモチーフにしているのでしょう。

西洋の蔦模様などと比べて あきらかに曲線に付ける強弱のアクセントが違いますから。

そしてこの額縁の一番の特徴は 何と言ってもこの彫跡の力強さででしょう。

まるで熊や虎の毛の流れのような荒々しく雄々しい彫跡がこの額縁の命。

うーむ 素晴らしい職人仕事です。

どんな人が作った額縁なのでしょうか。

おそらく名のある老舗工房の作に違いありません。

増改築を繰り返した古いホテルの 高い天井と赤い絨毯廊下には

人の気配も無くて 古い建物特有の匂いとひんやりした空気。

蛍光灯の青白い光が反射して薄ぼんやりと暗い曲がり角に

とつぜん現れた虎と龍 そしてこの額縁の存在感と言ったらもう

しばらくわたしの中では「熱海=虎と龍の額縁」という

イメージで固めてしまうに十分なものでした。

点検してください 2 2月12日

いま修復でお預かりしている額縁は 壁から落下して

装飾部分が欠け木地もひしゃげて ひし形に変形してしまっています。

幸いにもガラスは割れず 納められていた油絵は守られました。

落下の衝撃から作品が無傷だったのは額縁のお蔭ですが

元はと言えば 額縁が落下しなければ起きなかった事故。

かなりの大けがを負ってしまったこの額縁は治療も大がかりです。

ごっそりと無くなってしまった装飾は 型取りで復元予定です。

さて なぜこの額縁が落下してしまったのか?

紐が切れたのではなく 金具が外れてしまったのですが

その原因は額裏を返せば一目瞭然なのでした。

全面にびっしりと貼り込まれた青紙は すでに酸化変色しており

カビとホコリが隙間に溜まっていました。

金具は錆びてぼろぼろ ネジはマイナス型で古いことは明らかです。

ネジはドライバーを使うまでも無く 手で引いただけで

ごっそり抜けてしまうほど弱っていました。

これではある日突然に落下した・・・というのも頷けます。

大切な作品をお持ちの方!

どうか定期点検を行ってください。

表から見て何の問題が無くとも 裏を見ると驚くほど変化がある

というのも決して珍しいことではありません。

ホコリがたまっていると湿気がこもりやすく 酸化や腐食も進みます。

半年~1年に一度の点検と掃除で 大切な作品が危険から守られるのです。

寒い日には 2月02日

私の好きな技法「石膏盛り上げ装飾」は

湯煎にかけて溶かした石膏液で 垂らし描きするようにして

模様をレリーフ状に入れる方法です。

この技法を上手に仕上げるコツは 何と言っても

石膏液の温度を適温に保ち 粘度を下げないこと。

湯煎鍋の温度をこまめに管理しつつ

石膏液の水分が蒸発していないか筆の感触で常に確かめます。

寒い雪の日に作業をしたら 部屋を暖かくしていても

湯煎鍋の温度はすぐに下がってしまいました。

コンロに鍋をかけたり下したり。

焦りは禁物です。

あたたかいお茶で かじかむ手も温めながらの作業でした。

教えはいまも 1月26日

銀の箔押し(箔貼り)作業をしていて思い出すのは

フィレンツェの Palazzo Spinelli 美術修復学校で

3年目にあった箔の授業の先生です。

当時50歳前後の女性の先生でしたが すでに名前も忘れてしまいました。

2年目のころ 3年目の友人たちから「あの先生は厳しくて怖い」と

ちらほら噂を聞いており いざ3年になって受講したら本当なのでした。

20人弱いる生徒たちがおのおの作業をしているのですが

広い教室のどこからか鋭い目が光って「そこ!ナイフの研ぎが足りない!」とか

「ニカワが多すぎでしょ!」と大きな声が飛んできます。

本当にどこから見ていらしたのかと思うほど 的確な指導。

そのかわり 上手く仕上げる事ができた時はとてもほめて下さる先生でした。

当時はその緊張感あふれる授業が面白くもあり怖くもあり・・・。

先生にいつも言われていたこと

“銀箔を貼る時に塗るニカワ液は少なめに!”

“ボーロを塗ったら素手で触らないこと!”

などなどは今も気を付けつつ そしてその意味を実感しつつ作業しています。

「仰げば尊し」の歌詞ではありませんけれど

いままで沢山の先生方のお世話になり いまのわたしになりました。

できた・・・かもしれない? 1月19日

画材店に行って「実験用」と称して新しい材料を衝動買いして

作業部屋でガサゴソとお試しをすることがあります。

いままで使ったことが無かった材料は 結果が楽しみでもありつつ

予想と違う仕上がりにがっかりすることもあればびっくりすることも。

今回の実験結果は 希望と違いましたが偶然新たな収穫にもなりました。

わたしがイタリア留学中にお世話になっていた

マッシモ氏の工房では門外不出の技法がありました。

「フィレンツェでこの技法が出来るのは僕ともう一軒の工房だけなんだよ」と。

何度かこっそりお願いしたものの とうとう教えてもらうことができませんでした。

それが下地にひび割れを作る方法。

(いままでナミナミヒビヒビ等でご紹介していた方法はニスにひびを作る方法です。)

もちろん様々な方法でひび割れを作ることは出来ます。

完成品として販売されている「ひび割れ下地」の材料を使えばすぐですし

また 日本の額縁工房でもオリジナルのレシピがあって

ひび割れ下地を作っているところもあるでしょう。

要は乾燥スピードの問題(のはず)ですから。

でも強度や美しさなどクリアすべき点もあります。

できるだけ古典的な材料を使うという方針も忘れずに。

わたしが今まで試した方法では なかなか実用まで行きませんでした。

今回の新しい材料実験で もしかしたらその下地ができたかもしれません。

まだ実用段階ではありませんが かなり有望です。

ううーむ 楽しくなってきました。

近いうちにこの技法を使って完成した額縁をご紹介できたらと思っています。

つつがなく終わり あらたに始まる 1月15日

2015年もまたお正月最後のイベントがきました。

歌会始です。

今年のお題は「本」でした。

読む「本」はもちろん 日本の「本」でも1本2本の「本」でも良いのですが

やはり読む「本」を使った歌が多かったようです。

若い人は恋や現在・未来を 年配の方は過去の思い出を詠うのが

いつもの傾向ではありつつも やはり印象的なのでした。

節をつけて読み上げる「講師(こうじ)」「講頌(こうしょう)」という方々がいるのですが

その顔ぶれを見たり「その音から始めたら最後の音が低すぎて大変~」などと

心配をしたり(まったく余計なお世話ですが!)

また女性皇族の方々のドレス姿を拝見するのも楽しみの一つです。

でも毎年一番の楽しみは 皇后さまの御歌。

美しい言葉と まるで浮かんで見えるような情景は

毎年なにか心の奥がせりあがってきて掴まれるような

「ああ」とため息が出るような御歌なのです。

これを感動と言うのでしょうか。

発露よりもっと個人的な奥深い震えのような気持ち

まるで皇后さまと秘密を分かち合ったような気持ちになります。

番組の終わりにアナウンサーが毎年

「この歌会始で皇室のお正月行事がすべてつつがなく終わりました」

と言うのですが この「お正月がつつがなく終わる」という表現も

穏やかでありながら新しい年がきちんと始まる知らせようで

なんだかとても好きなのです。

もっと身軽に 1月05日

あけましておめでとうございます。

雪がぽうぽうと舞う元旦を迎えた東京でしたが

お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか。

わたしは2015年もいつものように穏やかな元旦を迎えました。

家族とお節とお屠蘇をいただき お雑煮に入れるお餅の数に悩み

年賀状で友人の子供たちの成長に驚いたり

そして年末にいただいた喪中葉書の送り主の方々に思いを馳せたり。

わたしがこうして家族とお正月を過ごせることに

あらためて感謝し 気持ちを引き締めなければなりません。

ことしのお節料理 わたしのイチオシはお豆腐で作った伊達巻。

ふんわりと美味しくできました。

家族には くわいの炊いたものが好評でした。

良い芽が出ますように。

すでにお仕事が始まっている方もいらっしゃいますね。

わたしは本日atelier LASPIS で2015年初仕事です。

ことしは「心身ともに軽やかに」を目指します。

あけましておめでとうございます 1月01日

Charles-Émile JACQUE, The Flock in a Forest

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2015年 元旦 KANESEI

Buon Natale 2014 12月25日

羊「メリークリスマス くまさん!」

熊「おや メリークリスマス ひつじさん!来年はあなたが主役の一年ですね」

羊「ええ なにせ12年に1度ですからね 張りきっています」

熊「ひつじ年があるのにくま年が無いのはふしぎですなぁ」

羊「そうですなぁ 再来年はくま年にしましょう!」

熊「それが良いでしょう!では体に気を付けて 良いお年をお迎えください」

羊「ありがとうございます くまさんも良いお年を!」

定番と新作と 12月04日

KANESEIでは ご注文いただいた時にお客様とご相談し

新作の額縁を合わせることもあれば定番デザインから選ぶことも。

そして「以前購入したけれど気に入ったのでもうひとつ」と

嬉しいご注文をいただくこともあります。

frido のシリーズのデザインも繰り返し作っているひとつです。

新作をつくるワクワクとした楽しさと

定番をつくる安心感とうれしさと

それぞれ製作の幸せがあります。

Scatolina del’arte povera 11月27日

わたしの小さいもの好きは相変わらずです。

小箱作りもその延長線。

大学時代に親しくなって 今も変わらず大切な友人4人には

誕生日にちょっとした手作りのものを差し上げたいと思っています。

今年は小箱をえらんでみました。

ひとりひとりの好みと わたしの中でのイメージとをミックスして

色とデザインを考えて・・・

手作り と言っても実は「arte povera」の方法です。

diario 2011.10.8 arte povera

小箱木地にアクリルの下地 そして色を塗り 印刷物コピーの切り抜きを貼りつけ。

部分的に補彩といいますか 色を足しています。

クラッキングニスで少しアンティーク風にして

厚めにニスをかけて完成です。

印刷物を使っていますので 個人の楽しみの範囲内で。

上の写真 ひとつは自分用に試作してたものです。

5つぎっしり並ぶ姿を見ると 乙女チック過ぎたでしょうか(笑)。

まぁ小さなものですし 笑って納めてくれることを期待します。

空の箱をプレゼントするのも変ですね。

そんなわけで中にはバスキューブを入れました。

小箱のサイズぴったりで良い香りがしています。

もうですか? 11月10日

11月になってすぐ 近所のスーパーマーケットへ行ったら

すでに山積みになっていました。

イタリアのクリスマス菓子 PanettoneとPandoroです。

さっそくひとつ買い物かごへ入れました。

クリスマスのいろいろ商戦 年々早くなっている気がします。

きのう通りかかったお宅では すでにイルミネーション点灯していました。

「もうクリスマスの準備でパネトーネですってよ 天使ちゃん!」

「待ちきれずにクリスマス前に食べちゃうでしょ きっと!」

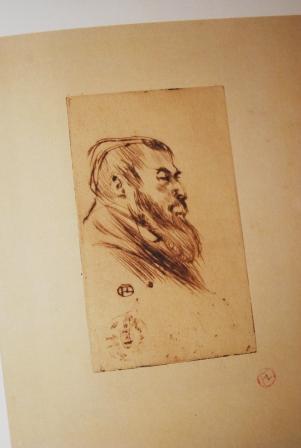

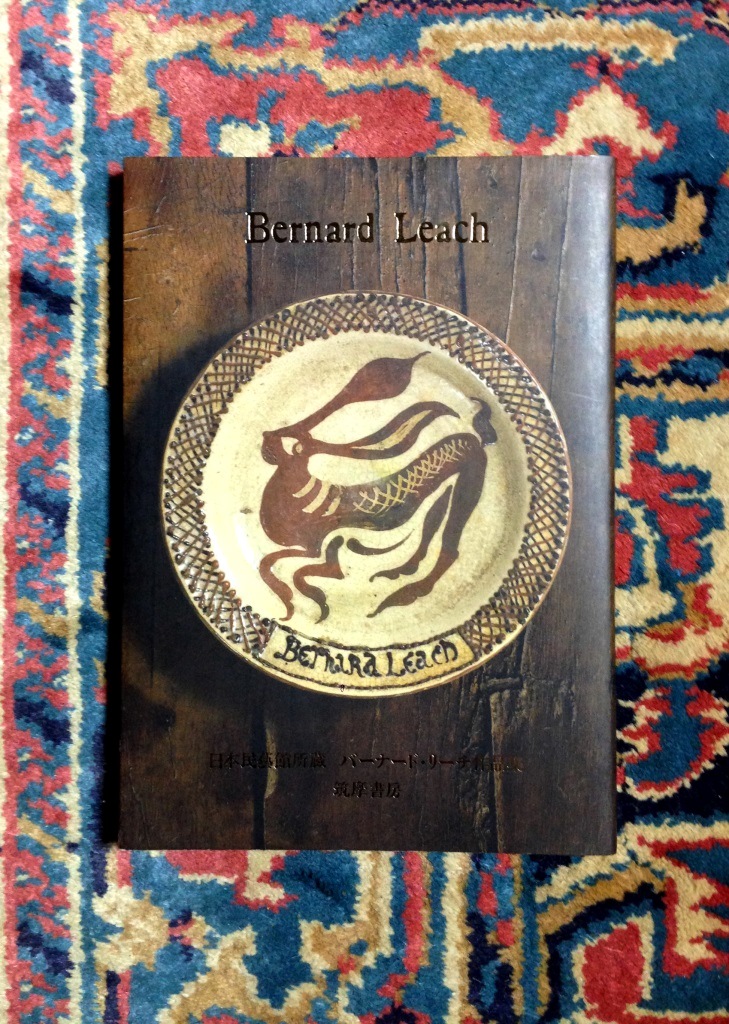

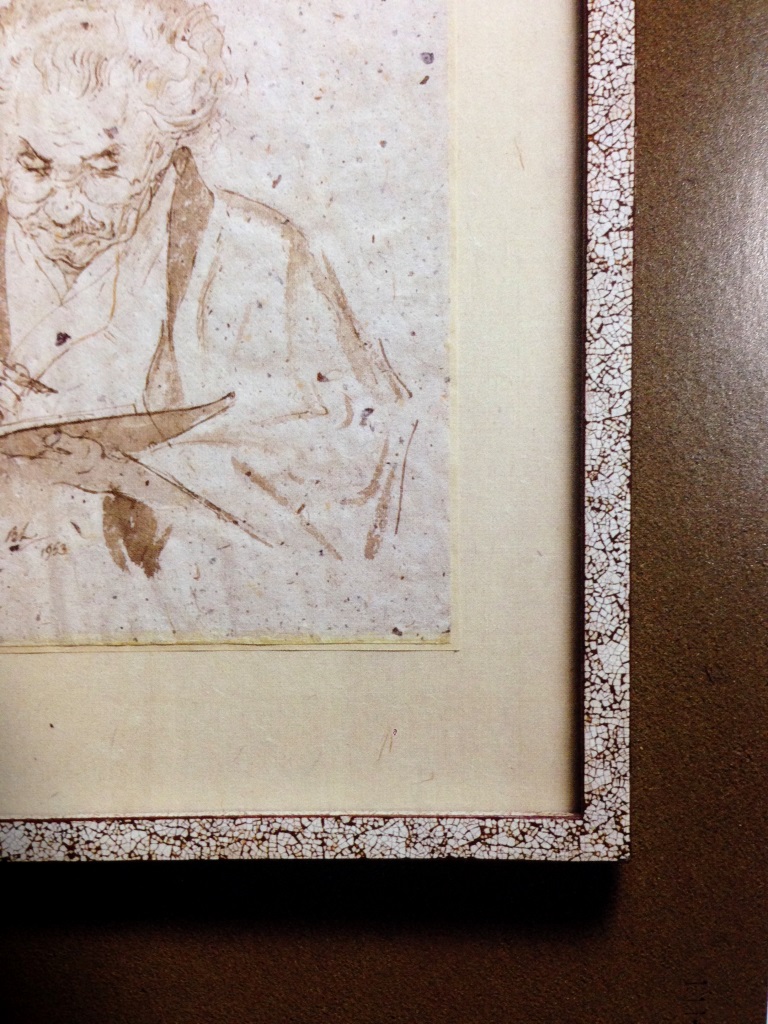

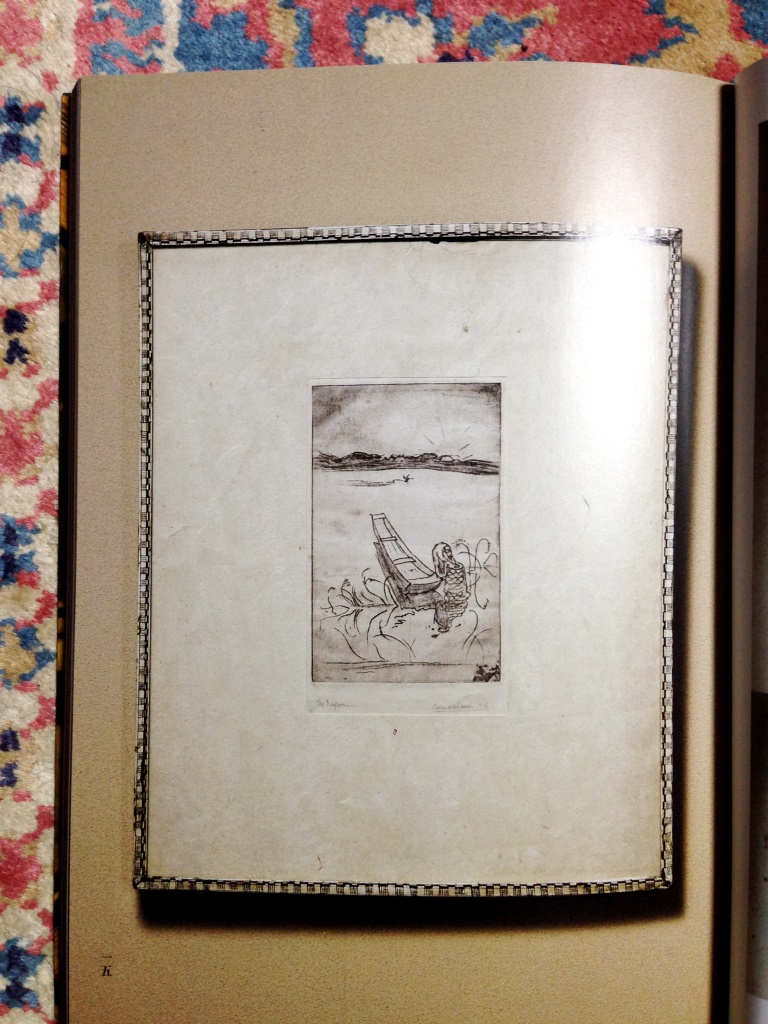

日本民藝館所蔵 バーナード・リーチ作品集 11月06日

先日購入したのはバーナード・リーチの作品集です。

19世紀末から20世紀前半に活動していたイギリス人作家。

リーチというと わたしにとっては陶芸家のイメージでしたが

画家から出発した人で 日本とも深い縁があったとか。

ぱらぱらとページをめくっていると 版画やデッサンが

額縁に納められている写真がいくつかありました。

どの作品も 最近の額装のようにマットに入れてないのが印象的です。

作品がガラスにぺたりと接しているのでしょうか?

それにしてもクラシックな額縁が素敵です。

3枚目の写真の 白いひび割れのような仕上げは もしかしたら

卵の殻をこまかく砕いて貼り付けた装飾かもしれません。

ウワサには聞いていたのですが 実物に作品が納められ

使用されている様子の写真を見るのは初めてです。

そしてこの額縁。

リーチ自身がデザインした額縁だそうです。

おそらく額縁の制作は額縁職人の手によるものでしょう。

この市松模様(のような)はどのように表現されているのか

銀箔が使われているのか 彩色なのか・・・?

ぜひ実物を鑑賞してたしかめたい。

秋深くなってきた東京 駒場の日本民芸館を

そのうち訪ねてみたいと思います。

データ:「日本民藝館所蔵 バーナード・リーチ作品集」

日本民藝館学芸部 編集

株式会社 筑摩書房

2012年6月19日 初版第1刷発行

最後の最後に 10月30日

秋はいつも家で 暇を見つけてはひとりガサゴソと

黄金背景テンペラ画の模写をしています。

手順は古典技法の額縁制作とほぼ同じです。

思えば・・・大学の恩師にテンペラを勧められて

今のわたしがあるのです。

さて手順ですが 黄金背景テンペラ画は

ボローニャ石膏地の板を準備します。

こちらは古典技法額縁の制作と同じですので今日は割愛。

磨いて整えた石膏地に下描きをします。

普通でしたら下描きを終えたらさっそく描写を始めますが

黄金背景テンペラ画の場合 描写の前に箔の作業がつづきます。

下の写真は箔を貼り終えたところ。

絵具で描く部分(箔を貼らない部分)をマスキングしてあります。

この箔を磨いて天使の翼や後輪を入れて・・・

そうして最後の最後 ようやく描写のはじまりはじまり。

長い道のりでした。

酢をひと匙入れた卵黄で 顔料を溶いて描きます。

防腐剤と防かび剤入りのテンペラ用ニスを塗って完成。

黄金背景テンペラ画は絵画と工芸の間のような感じもあります。

ベニヤ板と化学合成の顔料を別にすれば

手順も材料もほぼすべて ルネッサンスの頃から変わりません。

600年前の職人と同じように 2014年のわたしも。

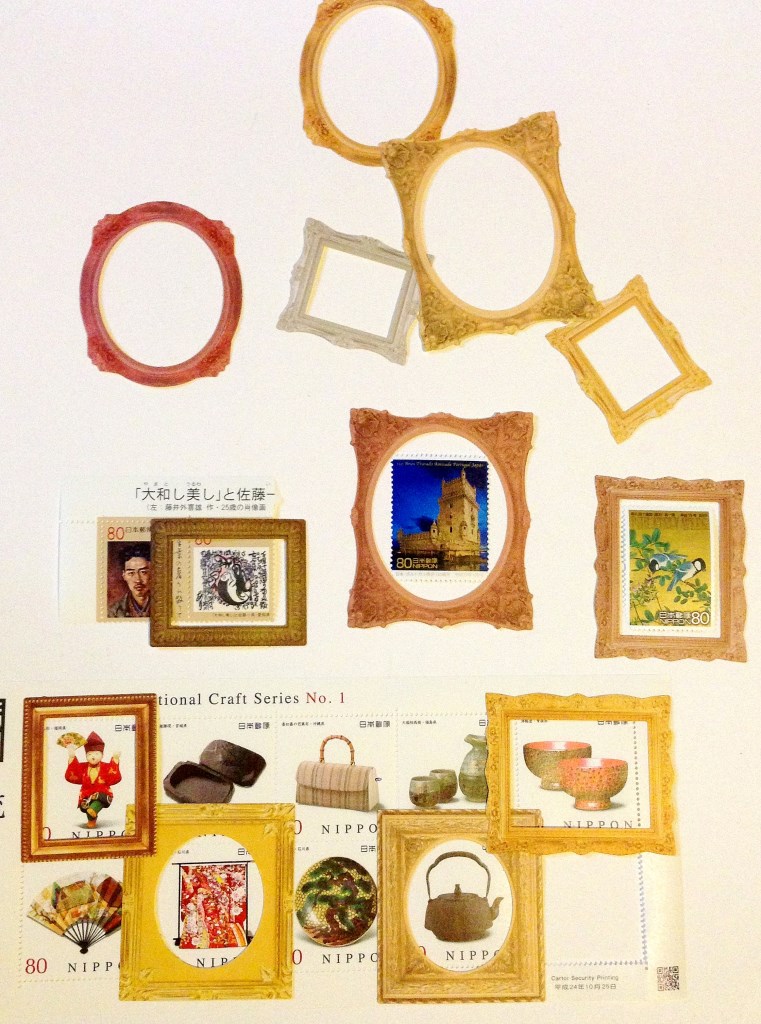

額縁シール 10月27日

これはアイディアですね。

文具店でみつけた額縁写真のシールです。

これまたミニチュア好きの血が騒ぐ一品。

ちいさなシールなので ちょっとしたメッセージを書いて

それを囲むように貼るとか ドールハウスに貼ってみる?

プリクラのような写真に合わせるとか・・・?

とりあえずお気に入りの記念切手に並べてみました。

サイズがぴったり ままごと気分。

このシール 何に使うか考え中なのです。

いつもどおりに 10月16日

また今年も今年とて いつもどおりに

暮の「小さい小さい絵展」の準備をはじめています。

テンペラで描いた模写にあわせる額縁を製作中。

このふたつの額縁は同じ木地に同じデザインが施されていますが

色を変え 仕上がりの表情を変えてみました。

緑の額縁には ひび割れを作って汚しを入れて

アンティークな雰囲気にしました。

納める小鳥のテンペラ画は背景に純金箔を使っていますが

アンティーク風額縁に合わせて艶消し仕上げです。

下の黒い額縁はいつものように少しの磨り出しだけで

強い印象の仕上がりにしました。

中に納まるお姫様が黄金背景に派手なドレス姿ですので

額縁も負けないように。

会期が近づきましたらまたご案内申し上げます。

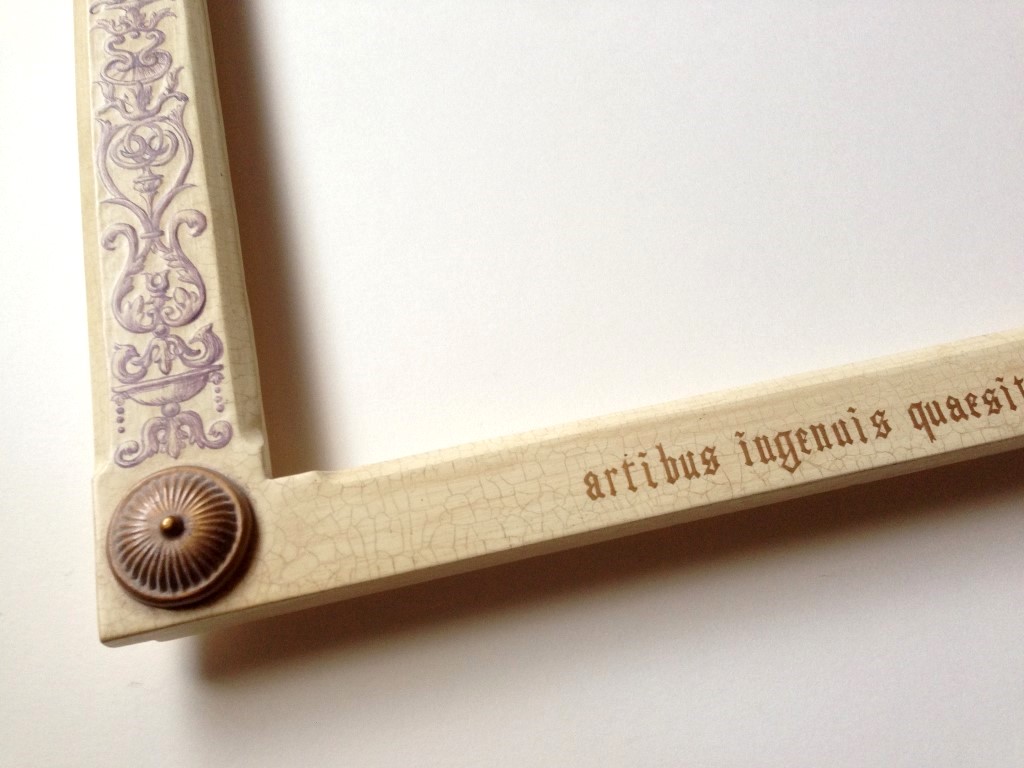

好きなように 好きなだけ 10月13日

ひさしぶりに気ままに 好きなように作った額縁です。

制作や修復のあいまに 少しずつ進めましたが

とても楽しい時間でした。

好きなサイズで 好きな色とデザインで思うままに。

ラテン語の文字装飾をいれるのも好きな遊びです。

今回は初めての技法と 初めての材料を使ってみました。

クラッキングニスで表面にひび割れを作ること。

そして紫色で描いたキャンデラブラム風の模様に

レリーフ状にすこし凹凸を付けること。

よーく見ないと分からない程度なのですが。

四隅のモチーフには 箔を貼らずペイントにしました。

デザインによっては箔は重すぎる場合があるのです。

金というより古い真鍮のような色味になって なかなか良い仕上がりです。

この額縁には鏡を入れて 11月に開かれる

Atelier LAPIS の展覧会に出品する予定です。

猫に食べられちゃったお話 9月29日

先日 額縁の山を整理をしていて なつかしいものを発掘しました。

フィレンツェにある美術修復の専門学校 Palazzo Spinelli に留学して1年目

指物の授業で作った「はじめての額縁」です。

なんとも拙い・・・けれど愛着のある額縁。

学校の木材倉庫から角材をもらい 鉋でおおまかな形とカカリを作り

ノミと彫刻刀で整形し 赤と黒のボーロで着色。

そして当時から興味津々だったアンティーク仕上げに挑戦したのでした。

左側に穴がありますが(涙型に白く見えている部分です)これは木材に元からある節穴で

先生には「あまり良くない材だよ。でもまぁ好きにしなさい。変わった子だね。」と言われつつ

わざわざこの部分に来るように木枠を組みました。

それもまた思い出になっています。

さて タイトルの「猫に食べられちゃった」というお話です。

授業での製作では間に合わなくて 下宿先のアパートに持ち帰って

ボーロを塗ったのですが テラスの手すりに乗せて乾かしていたら

あやまって中庭に落としてしまったのでした。

中庭には1階の部屋からしか入れませんが わたしの部屋は2階です。

そして当時 1階は無人で中庭は猫の天国だったのですが・・・

落ちた額縁にワラワラと猫が数匹集まってきて なんと額縁を舐めはじめました。

わたしは悲鳴を上げながら猫を追いはらおうとしたけれど

猫はお構いなしにボーロを舐めつづけ あっという間に白木に戻ったのでした。

ボーロは粘土 膠は魚由来ですから食べられないことはないけれど

防腐剤も入っているのに あんなに美味しそうに舐めるとは。

猫たちのその後の体調が気がかりでした。

結局 その後も彼らは元気いっぱいだったのですけれど。

鉄柵を乗り越え イチジクの木をかき分けて救出した額縁は

しっかり洗って またボーロを一から塗って一件落着

それ以来 この額縁の名前は「gatto nero」黒猫 になりました。

というお話。

削り鋼板の活用 9月25日

早くも東京で初雪が降った跡でしょうか?

はたまた手作りパン工房??

・・・わざとらしいですね。

KANESEIの作業部屋の机でした。

秋になってもまだまだ汗をかく石膏磨きの作業は

粉が肌に張り付いて全身真っ白!

なかなか辛いものがあります。

平な面の額縁なら 削り鋼板で磨いてしまえば

作業効率が良く 仕上がりもツルピカに。

辛い作業をすこしでも早く終わらせるために活躍してくれます。

もともとこの削り鋼板は テンペラなど板絵の支持体を

磨いて平面を出すための道具ですが

額縁でも凹凸が無ければもちろん使うことができます。

下の写真 右にあるのが鋼鉄の削り鋼板です。

むかし(かれこれ20年前!)この鋼板が欲しいけれど手に入らない時

じつは車のサスペンションに使われている鋼板だから

自動車整備工場(?)に行けば廃材をもらえる・・・と聞きました。

いまはもうネットでも大きな画材店でも購入できます。

この削り鋼板は荒い砥石で研いで つねにエッジを立てる必要がありますが

きちんと手入れをしておけば 紙やすりよりずっと早く

そしてこの鋼板の作業だけで(仕上げ作業など無く)済みます。

削り鋼板 どうぞお試しあれ!

ちなみに以前 LAPIS(古典技法の教室)の生徒さんが

ステンレスの定規を鋼板代わりにして 細い溝を削っていました。

これは良いアイディア! それ以来わたしも真似しています。

もっとも 代用するには定規も研ぐ必要がありますので

一度研いだらもう定規には使えません。

削り用の定規を準備するのが無難でしょう。

ここはどこ 9月15日

みどりゆたかな並木通り

その先に見えるのはお城の塔?

まるでヨーロッパをドライブしているような気分。

ここは東京の井之頭通り 先頭は東京ジャーミイのミナレット

通るたびに楽しい気分になる 好きな風景です。

どこかでみたことがある 9月11日

夏も終わりの夜 満月の日にあわせて開きはじめた月下美人の花。

妖しい香りを漂わせていました。

正面から見たら 可憐さは皆無の迫力の姿です。

「・・・どこかで見たことがあるような?」

映画「風の谷のナウシカ」の終盤 生まれたばかりの巨神兵が

砂漠の向こうから登場して 王蟲を攻撃するシーン。

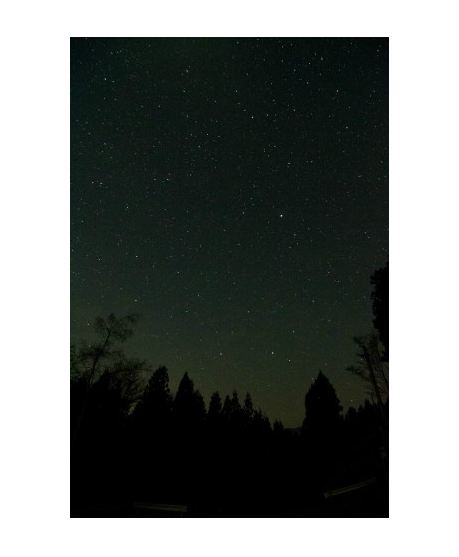

ひらいた口の場面を思い出したのでした。

「風の谷のナウシカ」はVHSビデオのころからDVDになった今も

くりかえし何度もみている作品ですので 無意識に記憶していたようです。

宮崎駿監督が巨神兵のイメージを月下美人から得たか? まさか。

・・・どうでしょうね?

第一回 箔切ナイフ代用試験のお知らせ 9月08日

6月にお話しした「箔切ナイフ どうかなどうかな?」の後日談。

100円均一ショップで買ったステンレスのペーパーナイフが

思いのほか作りがしっかりしていたので

箔切ナイフに転用できないかな?という作戦です。

いま作っている額縁に銀箔を貼るので ちょっと使ってみることに。

まずは紙やすりで刃を整えましょう。

180番程度の紙やすりで けっこうガリガリと力強くカラ研ぎします。

「いざ!」切ってみました。

上の写真 小さく3枚切られた銀箔の左の1枚はいつもの箔切ナイフ

右の2枚はペーパーナイフを使ってみました。

結果は歴然・・・ペーパーナイフで切った切り口は破れてしまい失敗。

刃の側面の研ぎが十分でなく 箔が引っかかってしまったのでした。

普段の研ぎも180番程度の荒いヤスリを使っていますので

荒すぎたと言うわけではない と思います。

このナイフは良く見ると 刃の側面が1ミリ幅ほどザラザラ仕上げになっています。

ペーパーナイフですから 紙を切るにはこのザラザラが役立でしょうが

薄い箔は引っかかってしまったようです。

研いだ時にできた側面のバリが取りきれていなかったことも原因でしょうか。

いやでも!

このナイフも使えますよ!

心配だった刃のカーブも使用に問題ありませんし。

今回は研ぎが足りませんでしたが 勝手は悪くありません。

先細りの形も案外安定して刃を動かせます。

また研ぎなおしてチャレンジします。

次回こそ「使い勝手の良い小型箔切ナイフ」に仕立てあげます。

まずは「第1回 箔切ナイフ代用試験」のお知らせでした。

金箔を使った額縁の古色強弱 9月04日

KANESEIでつくる純金箔を使った額縁は

ほとんどが古色(アンティーク風)仕上げです。

金箔を水押しで貼り メノウ棒で磨き上げると

まるで金塊のようなツヤピカになります。

「純金の輝きを楽しむ」という目的があるなら別ですが

金の強い輝きが似合う作品は稀ですし 日本の風土にもしっくりこない・・・

そしてなにより わたし自身が古色を付けた金の風合いが好き

ということが一番の理由かもしれません。

上の写真 2点の額縁の古色の強弱比較。

左の額縁は古色というよりも 半分壊しかけのようですが

打ちっぱなしや凹凸のある壁 または古民家の柱などを背景に

鏡を入れたり 木口木版のような緻密な作品にいかがでしょうか。

もうひとつの額縁は 少しの磨り出しと薄いワックスで終えました。

まっしろな漆喰の壁 またはクロスの壁にも違和感ありません。

デッサンやパステル画など あるいは展覧会で買った絵葉書でも。

どちらもそれぞれ お好み次第です。

Adolescere!成長せよ 8月18日

じゃーん!

これはいったい何でしょう?

こたえはハリー・ポッターシリーズに登場する魔法学校の

ダンブルドア校長の魔法の杖 なのです。

(ハリー・ポッターシリーズにご興味ない方すみません・・・)

ご縁あって本場イギリスから届いた杖を しばらくお借りしています。

トネリコの木でできていて 翼のある馬のような生き物

「セストラル」の尻尾の毛が芯に入れてある・・・という魔法の杖。

一番唱えてみたい魔法のことばは?

「Expecto patronum!」守護霊よ来たれ!ですけれど

ここはひとつ 自作のことばを。

「adolescere!」成長せよ!(ラテン語です)

なかなか色づいてくれない我が家のトマトに向けてみました。

自分の心に向けても「adolescere!」なのですけれど!

こんなひとり遊びをしてみた日曜日。

絵と料理と心のつながり 8月14日

完成した額縁をお届けに 軽井沢へ行きました。

軽井沢の駅から歩いてもいける森の中のイタリアンレストラン

PrimoPiatto という素敵な一軒家のお店です。

(写真は PrimoPiattoさんのHPよりお借りしました)

お店を囲む森は針葉樹広葉樹さまざま。

おおきな窓からはシャクナゲや楓の大木も見えて

花の時期や秋の紅葉の時期は素晴らしい景色が見られるでしょう。

そしてこのテーブルから右に目を移すと そこには

KANESEIが以前納めさせていただいた額縁があります。

今関鷲人先生が描かれた薔薇の絵に。

そして今回も今関先生の作品「コスモス」のためにご注文いただきました。

今関先生のやわらかくて暖かい それでいてぴしっとした色と画風と

レストランの雰囲気 そしてお料理との相性は抜群です。

それはひとえに オーナーの小笠原さんと今関先生の

「心のつながり」が源泉になっているにちがいありません。

そこにKANESEIも加えて頂けるのは大きな喜びです。

軽井沢は 夏は勿論秋の紅葉の時も 冬の雪の時も

それぞれに趣が変わって住んでしまいたくなる場所です。

お出かけの機会がありましたらぜひ

PrimoPiatto へお立ち寄りください。

(写真はPrimoPiattoさんのHPよりお借りしました)

RISTORANTE Primo Piatto

http://www.primo-piatto2280.com/

長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢東132

上信越 碓氷軽井沢ICより車で15分

軽井沢駅北口より徒歩7分

爽快! 8月07日

ああ なんて暑いのでしょう。

夏だから と言ってしまえばそれまでですが

今日から暦の上では秋ですって!

子供のころは汗をかいても何とも思わず走り回り

冷房のない部屋でもぐっすりと眠っていたのに

年々夏の暑さに対応できなくなっている自分に慌てます。

寒さと暑さ 究極の選択なら寒さを選んでしまいそう。

ことし暑くなる前に準備しておいて心から良かった!

と思ったものは ハッカ油です。

主にお風呂で使いますが 水で薄めてスプレーにもします。

出かける前に首筋にひと吹きすれば しばらく汗も楽です。

噂には聞いていたけれど ここまで効果抜群とは驚きました。

入浴時にシャンプー液に4滴 コンディショナーにも4滴

泡立てたボディーソープには6滴

そうして全身爽やかになって湯船に入れば

身体は温まるけれど入浴後に汗はまったく出ません。不思議。

体の表面が爽やかでずっとさらさらのまま。

この素晴らしさ!今まで使わなかったのを後悔してしまうほどです。

ハッカ油は薬局やドラッグストアで販売していますので

夏用の入浴剤ではもの足りない方 お勧めします。

ただ使いすぎると「湯上り爽快!」どころの騒ぎでは

なくなりますからどうぞご注意を・・・!

一日汗をかいて 夜に飛び込んだお風呂でさっぱり爽やか。

夏を乗り越える術が一つ増えました。

問題は つまり音 7月17日

電動工具はいまや作業にかかせません。

木地を作る時 テンペラ画の支持体の板を沢山作る時

活躍してくれるのが丸ノコです。

円盤状の刃が回転して 厚さも角度も思いのままに切れる

なんとも頼りになる道具。

手持ち型 テーブル固定型 スライド式 様々です。

ですが どうしてもどうしても・・・慣れません。

なぜあんな大きな音がするのでしょうか?!

電源を入れたとたん ギャイイイイン!と耳をつんざく音。

木材に刃を下したとたん ガガガガガ!と響き渡る音。

同時に心臓もガガガガと震えます。

問題はつまり 音なのですよ。

この恐怖心を克服するために 耳覆いの購入を検討中。

大げさですか。

ぶりっこでしょうか。(死語!)

快適に作業をするためには工夫しませんとね。

ちいさな看板を 7月07日

KANESEI は住宅街にある普通の住宅の片隅にありますので

材料等を配送してもらうときに 宛先がKANESEIのみだと

配送業者さんが迷ってしまうことが何度かありました。

で・・・銅版を裏から刻印して名刺大の看板(表札)を作ってみました。

銅版を酸化させてみたり傷をつけてみたり 相変わらずのボロ加工です。

ウレタンニスを厚くかけたので風雪に耐えてくれると期待。

でも本当は こんな工作で遊んでいる場合ではないのです。

本業の額縁制作をご紹介せねば本末転倒。

旅ブログになってしまわないようにせねばなりませんね・・・。

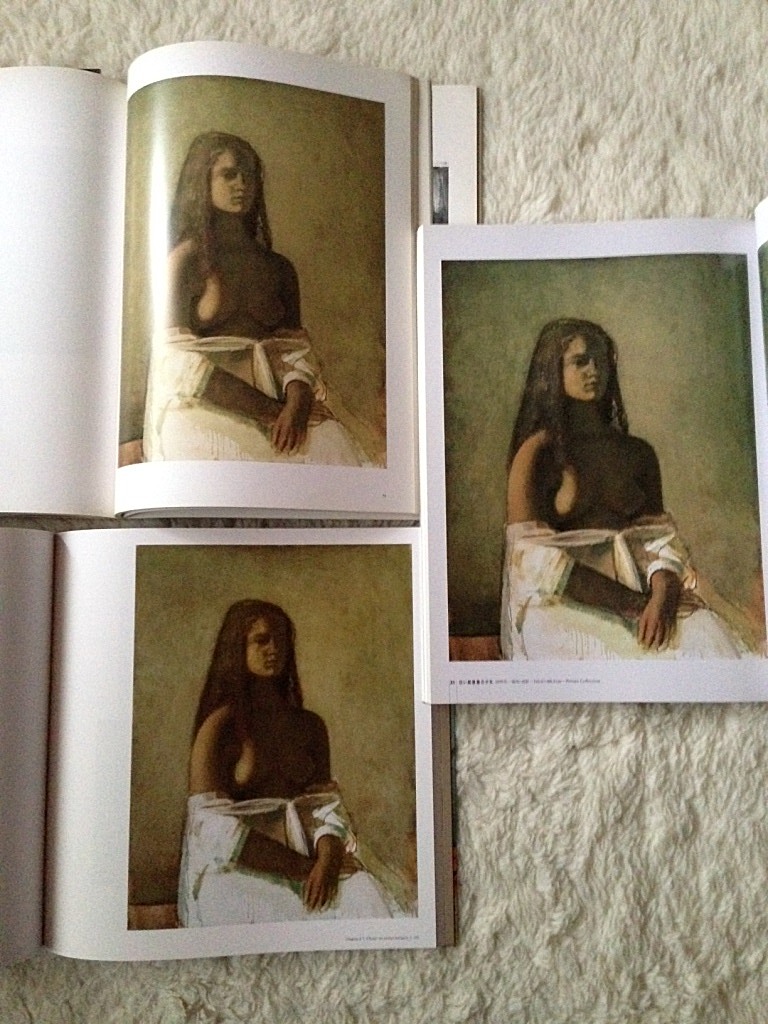

曖昧な記憶と思い込み 6月26日

もう終わってしまいましたけれど 先週22日の日曜まで

東京都美術館で開催されたバルテュス展に行きました。

バルテュスを初めて知ったのは1993年秋に

東京ステーションギャラリーで開催された展覧会でした。

特徴的な厚塗りと艶消しな画面 時間が止まったような不思議な具象画。

感動・・・というか「びっくりした」が第一印象で そして

それ以来バルテュスはわたしの頭の中にずっと存在し続ける画家になりました。

今回の東京都美術館の展覧会で21年ぶり(!)に改めて見たバルテュス作品ですが

やはり自分の中でも21年が過ぎていたのだと実感しました。

21年の間でわたしが経験したこと 特に修復の仕事に携わるようになったことが大きいようです。

バルテュス作品や展覧会の感想を話しだしたら終わりそうもありませんが

もっとも21年の長さを痛感したことは 自分の記憶の曖昧さです。

1993年に買ったカタログと今回の展覧会で買ったカタログ

そして絶版になってしまいましたが 講談社「現代美術」シリーズの「Balthus」

そのすべてに掲載されている作品に「白い服の少女」があり 比べてみました。

上から 1993年のカタログ 講談社「現代美術2 Balthus」 今回2014年のカタログ。

印刷が一番新しい2014年カタログの写真が一番実物に近いのではないかと思います。

でもわたしにとっての「白い服の少女」は「現代美術2 Balthus」の写真の

色と肌合いになっていることに気づきました。

展覧会後に実物を見た印象を思い返しても やはり変わらず・・・

そしてわたしの最も好きなバルテュス作品のひとつである「ランシャン」に至っては

1993年の展覧会に東京ステーションギャラリーの煉瓦の壁に展示されていたのを

観た記憶があったと思い込んでいましたが カタログを見返しても展示記録はありません。

これも講談社の「現代美術2 Balthus」に掲載されていただけでした。

おそらくわたしはこの「現代美術2 Balthus」を繰り返し見過ぎて

頭に刷り込んでしまったのかもしれません。

「白い服の少女」の実物を観たばかりなのに もはや自分の記憶が

本の写真によるものなのか実際に観たものなのか判断が付かない。

「ランシャン」の130×162センチの大きな絵の前に立った自分を覚えている

と思っていたけれど それも違った。

なんて曖昧な記憶。

そして勝手な思い込み!

たまたまバルテュスの作品を見比べて気づきましたが

きっと他にも長い間に刷り込んだ自覚がない思い込みは沢山あるのでしょう。

自分に自信を失いつつ

ひさしぶりに見返した「現代美術2 Balthus」にまた引き込まれた午後でした。

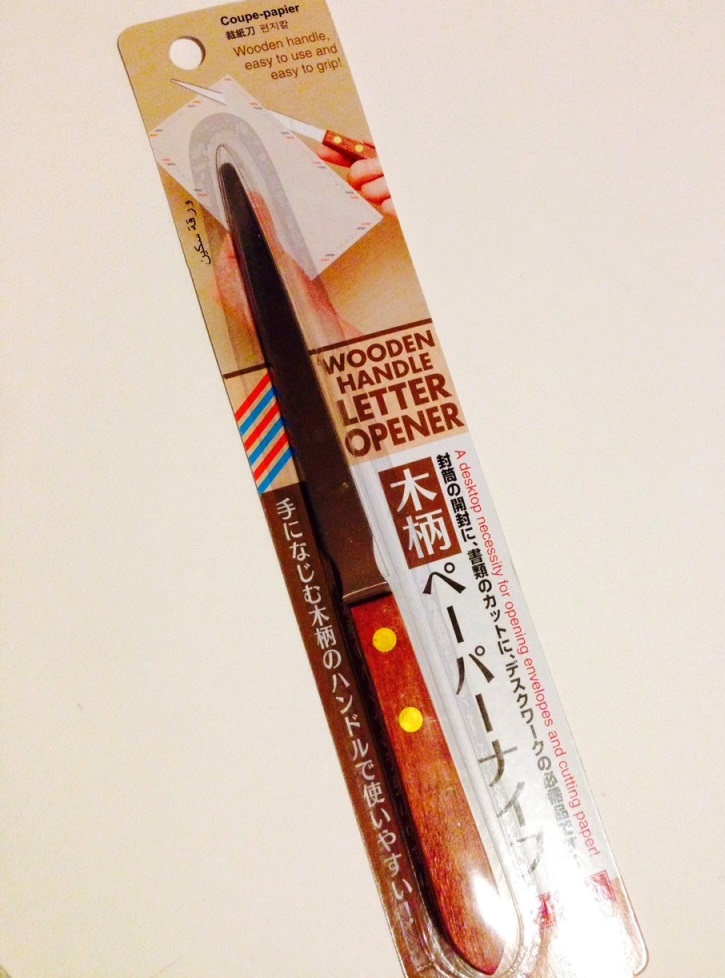

箔切ナイフ どうかなどうかな? 6月12日

先日立ち寄った100円均一ショップで見つけたのは

木の持ち手にステンレスの刃がついたペーパーナイフ。

刃は持ち手にしっかり差し込まれ ビスで2か所留めてあり

なかなかしっかりした造りです。

これを100円で売ってしまうのですね・・・。

毎度のことながら驚いてしまいます。

さてこのペーパーナイフですが 実は箔切ナイフに

転用できないかと思って購入してみました。

わたしが普段に使っている箔切ナイフと比べてみると

ひとまわり小さく 刃にも緩やかなカーブがあります。

でもその分 小回りも効くし携帯にも便利かもしれません。

というのも 西洋の技法である水押し箔に使う道具を

日本で手に入れようと思うと 輸入品を高額で買うか

ヨーロッパから個人で取り寄せるか 自分で作るか なのです。

そしてなにより わたしの額縁師匠であるマッシモ氏は

なんとケーキのパレットナイフを箔切ナイフの代用にしていたのです。

そのパレットナイフは少々太めでしたが形は箔切ナイフそっくり。

ステンレスですから問題ありません。

さて 箔切ナイフとこのペーパーナイフの一番の違いは

実は刃の厚さかもしれません。

右が箔切ナイフ 左がペーパーナイフ。

倍以上の厚さがありそうです。

この厚さが吉と出るか凶と出るか?

研ぎなおして仕立て直し 使ってみたらまたご報告します。

ちょっと楽しみです!

いつ読むのか「草枕」 6月05日

先日の午後 部屋の片づけのついでに

避難用バッグの整理もしました。

いつ何時必要になるか分からないバッグですから

たまに点検しておくべきですね。

非常食に入れてあるチョコレートが古くなっていたので出して

ウェットティッシュも新しいものにしました。

バッグの中に入れてある様々なもののひとつに

夏目漱石の「草枕」の文庫本がありました。

入れたことも忘れていました。

「吾輩は猫である」「坊ちゃん」と「こころ」は何度も読み返しましたが

なぜか「三四郎」は読み終えるのに苦労し「草枕」に至っては

なんどか手に取りつつも結局終わりまでたどり着けず・・・

避難バッグにいれてしまいました。

同じ作家の本でも「好き嫌い」といいますか自分の心や日々のタイミングと

「合う合わない」がはっきりあって不思議だな と思っています。

避難バッグに入れてしまった「草枕」

このバッグが必要な時まで読まないのか・・・

なかなか複雑な気持ちです。

避難バッグにはいっそ何度も読み返した「吾輩は猫である」を入れて

「草枕」は心身ともに平和で安全なときにゆっくり読むべき かもしれません。

10姉妹の整列 6月02日

先日お知らせいたしましたNHK文化センター青山教室での

「イタリア古典技法を使って額縁をつくる」短期講座が

無事に終了いたしました。

ご参加くださった皆様 青山教室の方々 ありがとうございました。

満席でご参加いただけなかった方には失礼いたしました。

またこのような機会を作りご参加いただきたいと思っております。

さて 今回は1回3時間半の講座全2回で完成させましょう

という計画で進めました。

いうなれば額縁制作のダイジェスト版でしょうか。

ハガキサイズの小さな額縁ですが ボローニャ石膏を磨く

骨折りな作業も体験していただくことができました。

下の写真は彩色が終わってラッカーを塗り 乾かしている様子。

デザインはKANESEIで準備いたしました。

これから仕上げにアンティーク風の汚しを入れて完成。

最後にホワイトボードに全員集合しました。

生まれたてほやほやの額縁10姉妹たち。

パンパカパーンとファンファーレを鳴らしたい感じです。

まるで歌の発表会の舞台に立っている子供たちのようではありませんか?

同じ木地に同じデザインで作っても 作り手によって様々な変化が生まれます。

線刻の太さ深さ 金の幅・・・どの額縁もそれぞれにとても良い表情でした。

どうぞ末永く可愛がってください。

日帰り森林浴 5月26日

神代植物公園へ散策にでかけました。

入り口近くはうっそうとした森。

視界には緑色 茶色 だけです。

下を見れば鮮やかな赤色も。ヘビイチゴです。

森を抜けると真っ青な空!

なんだかイギリスの風景画のようです。

そして薔薇園は色とりどりの薔薇と

沢山の人たちの日傘や帽子の色。

すれ違うのも一苦労な混雑ぶりでしたが

「春のバラフェスタ」は5月17日から6月1日までの たった2週間です。

これだけたくさんの薔薇も 2週間で見ごろは終わってしまうとは。

鑑賞する人間にとっては残念ですけれど

薔薇にしてみれば短期決戦 命がけの2週間なのですね。

植物のちからに圧倒された帰り道 そのちからにあやかりたくなって

深大寺横の坂道にあるお店で ひとつ盆栽を買いました。

下の写真右のクマヤナギ。花月のとなりに仲間入りです。

夏には白い花が咲くとか。たのしみです。

神代植物公園 : http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index045.html

箱根へ 3 -タイルの部屋- 5月22日

扉を開けたとたん視界一杯に入った

色鮮やかなタイル!

まるでスペインかどこかの古い屋敷のようでした。

床も壁も埋め尽くすモザイクのようなタイルが

高い天窓からの光と古い蛍光灯の灯りで不思議な陰影を見せています。

でもここ 富士屋ホテルのお手洗いなのでした。

本当は写真を撮るのもはばかられる場所ですけれど

他に誰もいないとき こっそり。

このデザインをしたひと そして一枚一枚タイルを貼った職人さん

完成したときの嬉しさが今もなお感じられるような場所でした。

箱根へ 2 -等伯を思う- 5月15日

泊まった宿は山の上 道の行き止まりにありました。

その先には森が続くだけ。

部屋の大きな窓から見える景色は

まるで等伯が見たのでは?と思えるようなものでした。

ここは人の手がたくさん入った場所だったけれど(ゴルフ場)

その「人工臭」を追いやってしまうような圧倒的な霧。

動物も虫の存在も感じさせないような

不動と静寂の世界でした。

松林図屏風の怖いまでの迫力の記憶を追いました。

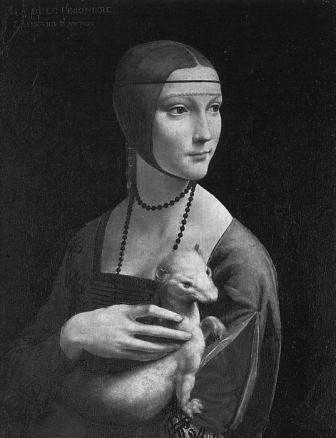

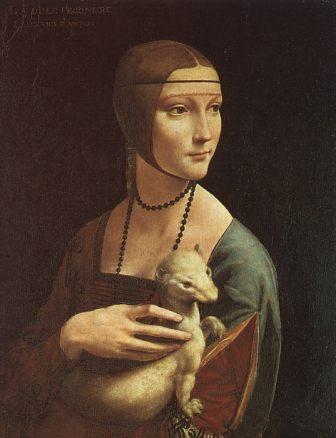

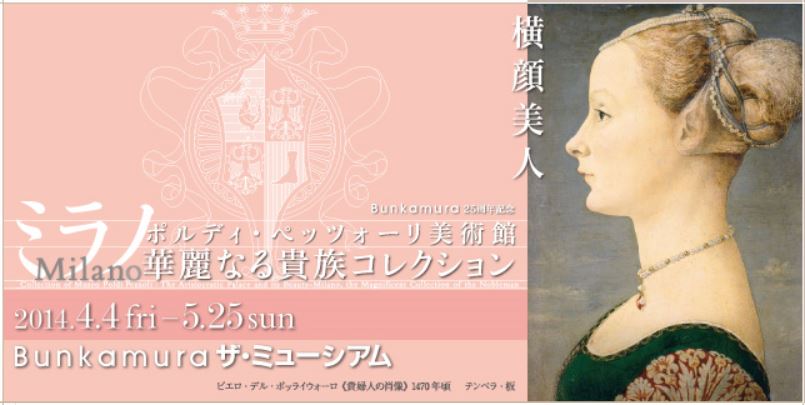

ポッライウォーロの額縁をめぐる謎 5月12日

渋谷文化村のザ・ミュージアムで開催中の

「ミラノ ポルディ・ペッツォーリ美術館

華麗なる貴族コレクション」へ行きました。

http://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/14_pezzoli/index.html

今回の目玉はポスターにもなっている

ポッライウォーロ「貴婦人の肖像」(板 テンペラ 油彩)ですが

このほかにもイタリアルネッサンス以降の目を見張るような

超有名どころの作品がぞくぞくと展示されており

心の中では大興奮 内心叫び通しでした。

東京では国立西洋美術館の常設展でもテンペラ画をみる事ができますが

今回の展覧会もテンペラ画の多さ

またイタリアの様々なスタイルの額縁を見られる点で

テンペラや額縁に興味のある方には見逃せない展覧会だと思います。

ポッライウォーロ ロレンツェッティ クリヴェッリ

マンテーニャ フラ・バルトロメオ そしてボッティチェッリ!

油彩ではクラナッハ(父) ティエポロ カナレットにフォンタネージと

美術史の教科書には必ず登場する画家たちがずらり!

これら作品を収集した ジャン・ジャコモ・ポルディ・ペッツォーリ氏の

眼識と財力に圧倒されます。

こんな作品が自分の身近にあって 好きな時に手に取る事ができたなんて

羨ましいような 責任が恐ろしいような・・・

作品が納められている額縁は これぞイタリアの額縁というような

デザインのものがほとんど。

木地にボローニャ石膏を塗り ボーロ下地に水押しの金箔です。

あるいは 水彩や版画が納められている額縁は

胡桃の木の杢を突板にして貼った伝統的な製法の額縁など

シンプルにしてゴージャスなものもありました。

さて額縁といえば。

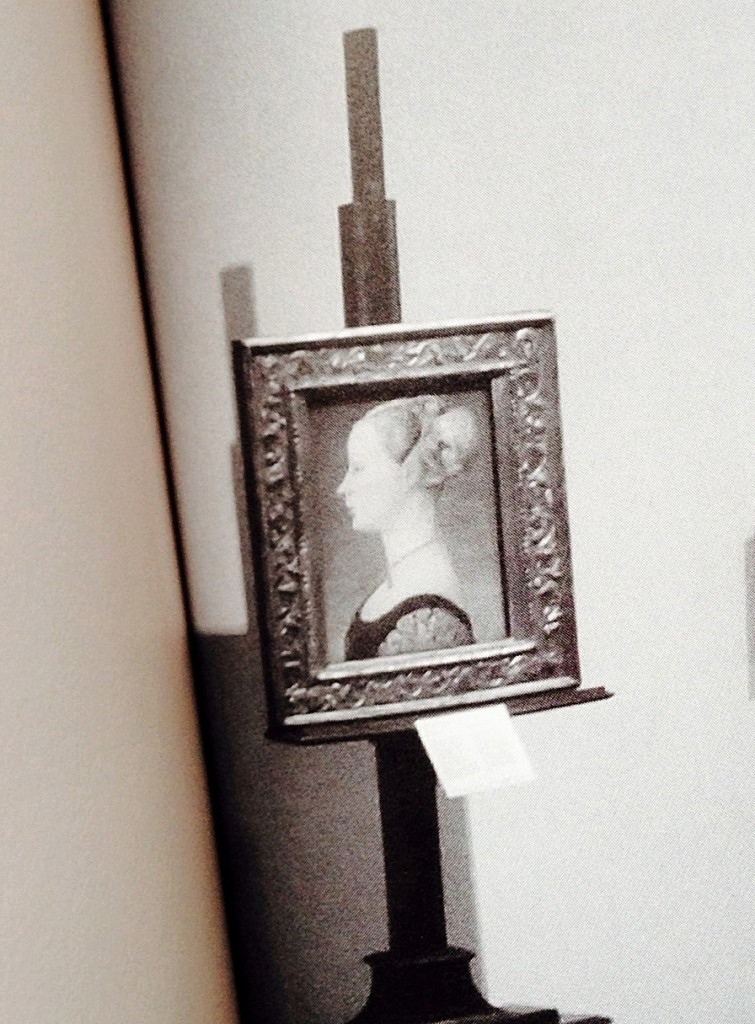

目玉のポッライウォーロ「貴婦人の肖像」が納められた額縁は

現在は下の写真のような額縁に入って展示されています。

(写真は図録から。ミラノの美術館での様子のようです。)

平面的な木地に石膏の盛り上げ装飾で植物文様を入れ

全面を赤色ボーロ(おそらく) そして金箔仕上げになっていました。

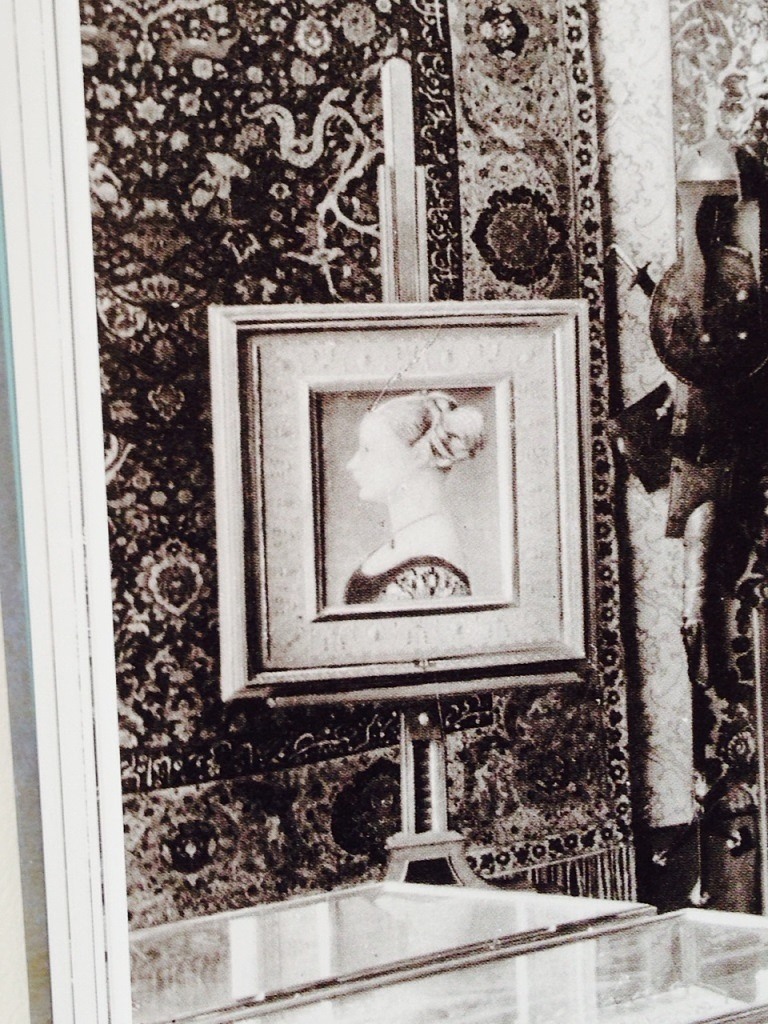

そして下の写真は ジャン・ジャコモ氏がまだご存命当時の様子。

おそらく1800年代半ば以降でしょうか。

現在の額縁と違うことに気づきます。

いつ交換されたのか?

なぜ交換されたのか?

誰の意向?

新しい額縁はどのように調達されたのか?

ポッライウォーロ活躍当時の古い額縁なのか

またはそのスタイルに合わせて新しく作られた額縁なのか?

気になります!

箱根へ 1 -岡田美術館- 5月05日

連休が始まる前 まだ混雑する前に・・・と

箱根へ行きました。

目指すは小涌谷 岡田美術館です。

2013年秋に開館したばかりで 規模の大きさや

個人の収集による所蔵品がメインということもあり

メディアで話題になりました。

今回のわたしの目的は 現在開催中の展覧会特別展示

「再発見 歌麿『深川の雪』」を拝見することでした。

幸運にも岡田美術館副館長から この「深川の雪」を

発見した当時のことから鑑定 収蔵 修復を経て

展示に至るまでのお話を聞かせて頂きました。

「深川の雪」が海外へ流出する危機を乗り越え

様々な困難を経てようやく今 わたしたちの目の前に

美しい姿で展示されていると知りました。

そのお話を伺った後に観る「深川の雪」に対する

感慨はひとしおでした。

岡田美術館:http://www.okada-museum.com/exhibition/

ずっと長い間行方が知れなかった「深川の雪」。

ある場所で箱に入れられて眠っていたこの作品を

様々なヒントから「これぞ幻の作品だ」と見極めた瞬間の

興奮と感動 そして喜びはいかばかりだったでしょう。

このような経験をできる人は世界でもほんの一握り。

それにしても・・・

人生に「幸運」も「偶然」もあるのは確かだけれど

それを掴めるか生かせるかは 個人がいかに

アンテナを高くあげ 準備を整えて待ち構えるか。

すべてはそこにかかっているのだと改めて思いました。

アンテナを人より高く上げるには

精神力 体力 知力 対人力 ありとあらゆる準備が必要です。

そして「自分はきっと出来る」という過信ではない自信も必要。

万端整えるのは難しいけれど

自分でできるだけの準備はしなければ。

今年の福の神 5月01日

毎年この時期に満開になって

KANESEI に福を呼んでくれるモッコウバラが

ことしもまた元気に咲いています。

木は去年よりさらに大きくなって 垣根の地面に届きそうで

迫力も増しました。

部屋に生けようかと思い 一枝摘み取ったのですが

なんと毛虫がぎっしり! おそるべしバラ科の植物!

美しい姿に虫も喜んでいるのでしょう と思いましょう。

対策を考えるのはひとまず置いておいて(考えるのが恐ろしい)

KANESEIの福の神 モッコウバラの花は

ことしも変わらずに福を授けてくれました。

5月に開催予定のNHK文化センターでの

額縁制作ワークショップは定員に達しました。

ご予約下さった皆様 ありがとうございます。

連休中に張りきって準備に取り掛かる予定です。

まだまだ元気 4月24日

鉛筆より細いくらいの軸に取りつけられたメノウ石は

削りたての鉛筆のようにピシリと尖っていて

その繊細な先端で 水押しで貼った箔の上に

細かい模様を入れる事ができた 大切な道具です。

先日つい手を滑らせて床に落とし

このメノウ棒の命 先端を壊してしまい

3ミリちかく短くなってしまいました。

どうしよう!

さて・・・新しいものを買いましょうか?

いえいえ 少し悩みましたが研ぎなおしてみることにしました。

彫刻刀用の荒砥石で角を落として仕上げ用の砥石で磨き

さらに耐水サンドペーパーの5000番で仕上げました。

最初はどうなることかと思いましたが

数時間の作業で先端を整えることができました。

メノウ石を研ぐのは初めてでしたが

貴石の中でも比較的柔らかいとされるメノウなので

心配したより難しくはありませんでした。

ちょっと不恰好ですが 必要な「とんがり」は

無事に復活させることができました。

メノウ石の絶妙な硬度が金を磨くにも 硬すぎず柔らかすぎず

「これが一番」という相性を生み出しているのでしょう。

箔の道具と並んだ姿を見て一安心!

メノウ棒よ

まだまだ元気に 引き続きよろしくお願いいたします。

古い板絵と古い言葉 4月21日

先日 描き終わったテンペラ画模写の天使像を見た人が

「板がひわっている」と言いました。

ひわっている? 初めて聞いた言葉でした。

広島弁で「反っている」「歪んでいる」という意味だとか。

おそらく「罅る」「干割る」という古い言葉を元にしているようです。

たしかにこの板絵の支持体板は「ひわって」います。

こうならないためには 板の両面に同量のニカワと石膏を塗る

または湿度を与えて重しをするなど工夫が必要です。

美術館などでたまに古い板絵を見ると 反ったり歪んだ板絵があります。

その反りがいかにも古い感じをかもしだしていて

「ひわり感」もまた悪くないと思っていました。

(描いた画家また所蔵先の美術館にとっては不本意かもしれませんが。)

それでこの板の反りもそのままにしていたのでした。

でも・・・「ひわっている板絵」はやはり

気になって落ち着かない人もまたいるのですね。

今日は新しい言葉を知って そして

“ひわり感の好みもそれぞれ” も知りました。

atelier LAPIS(アトリエ ラピス)の様子から 4月17日

東急田園都市線の市が尾駅最寄にあるatelier du LAPIS(アトリエ ラピス)で

毎週月曜日の午後 講師をするようになって4年目になりました。

こちらでは古典技法を使った額縁の制作と

卵黄メディウムを使ったテンペラ画模写の授業を行っています。

atelier du LAPIS http://atelier-lapis.main.jp/

日当たりのよい明るい教室で

生徒さんそれぞれがご希望の作業を行います。

ひとつの部屋に数人の生徒さんがいらっしゃいますが

生徒さんひとりひとり 当然ながら目標も目的も

そして作業ペースや頻度も違いますので

合同の個人レッスン・・・のような感じとでも言いましょうか。

なので講師のわたしも毎月曜日に新鮮な気持ちになります。

下の写真はボッティチェッリの「マニフィカトの聖母」から

部分模写をしておられる生徒さんです。

難しい絵ですがコツコツと根気よく続けて

少しずつ陰影も入って来ました。

これから白いベールや金の装飾を入れていきます。

完成したらこの模写作品を納める額縁を作りましょう!

頼もしい彼女 4月10日

KANESEIの額縁制作は 木地を組むところから始まります。

2m前後長さのある竿から希望の額縁サイズを採寸し

合わせて4本準備しますが全て角は45度にカットします。

額縁制作を始めたばかりのころ

一番最初に手に入れた自分の電動工具

自分の額縁を作るための 自分だけの工具。

上にある写真 マキタの卓上丸ノコです。

その後 足つきテーブルソーもスライド丸ノコも

作業部屋の仲間に入りましたし

額縁制作に特化した45度切断専用の機械も販売されていますが

(この機械があれば 精度は上がるし身心楽になりそうですが

KANESEIの規模では購入は先の計画です。)

気心知れた・・・と言いますか お互いのクセを知っている

この卓上丸ノコに いまだにお世話になっています。

頼もしい彼女 名付けてマキコさんです。

Macchina semplice è la migliore.

シンプルな機械がベストです いまのところ。

* 帝国ホテル本館地下1階にある「絵画堂」併設のウィンドウでの展示は

3月31日に無事終了いたしました。

お出かけ下さり またお買い上げいただきありがとうございました。

桜の花が終わってしまっても 4月07日

とうとう今年の桜も 東京では終わりを迎えています。

4月最初の週末 晴れたと思ったら雷が鳴ったりと

慌ただしいお天気で肌寒く お花見しつつもハラハラしました。

田町にある修復スタジオ Tokyo Conservation の昼休み

室長と主任と一緒に行った花見散歩では東京タワーと桜の姿。

土曜日曜も近所で友人とお弁当を持ち寄ってピクニック花見を楽しみ

家族とのんびり桜並木を散歩したりと 今年は桜を満喫できました。

桜の花の時期 木を近くで見るといつも不思議に思うこと。

桜の幹から直接・・・と言うのでしょうか

枝の先からではなく幹から咲いている花があるのですが

なぜあんな場所から突然花を出すのでしょうね?

そんな場所からいそいで咲かずに 枝まで登れば良いものを・・・

変な表現で恐縮ですが 伸びた鼻毛(失礼)のように思えてしまうのです。

頑張って幹から咲いている花を見るたび すこし笑ってしまいます。

きっと桜が知ったら怒るでしょうね。

来年もまた穏やかな気持ちで桜を楽しめますように。

桜が終わってしまっても ツツジやバラが待っていると思えば

寂しさもすこし減るようです。

わたしを見て 3月31日

にぎやかなショッピングモールを歩いていたら

同行する人が「わぁ!見てあそこ!」と叫びました。

少し奥まった廊下の先がテラスになっていて

その先には真っ白な大きな花が満開でした。

こぶしの花。

学名Magnolia kobus にも「こぶし」が入っているのですね。

こぶしの木は大木が多くて 花を間近で見られる機会が無かったのですが

2階のテラスからは花が目前で大迫力。

むっちりと肉厚の花弁に触れることも出来ました。

そしてびっくりしたのはその香り。

最初に気づいたのも 風に乗って漂ってくる香りからでした。

うっとりするような豊かな香りはクチナシとも沈丁花とも違うけれど

薫り高い外国の香水そのままの花の香り(表現力が稚拙です…)なのでした。

大きな花の姿に似て香りも力強く存在を主張しています。

こぶしにあんなに訴えかける香りがあったなんて・・・

いままで知りませんでした。ああ驚いた。

その後 買い物を終えて外からあらためてこぶしの木を見に行ったのですが

行き交う人の流れや美味しそうな食べ物のにおいにかき消され

花の香りはもう感じられないのでした。

そして花を見上げる人もいない。

あの人の居ないテラスからだけ感じることができた秘密の香り?

花の満開と風向きの偶然のタイミング?

こぶしが「わたし今一番きれいな時です。こっちを見て!」と

呼んでいたに違いありません。

春はどこもかしこも花盛り。

桜と一緒にほかの花々のお花見もしたいと思います。

岸田吟香・劉生・麗子 3月24日

雨の木曜日に 世田谷美術館で開催されている企画展

「岸田吟香・劉生・麗子 知られざる精神の系譜」を観ました。

岸田劉生と麗子は大変有名でありますが

劉生の父 岸田吟香は今回はじめて知りました。

幕末に実業家また文筆家として活躍したそうで

豪快でやり手 思慮深く聡明 人のつながりを大切にする・・・

とても魅力がある人物像が紹介されていました。

傍にいる人間も良い意味で感化されて人生がより良くなる

そんな人だったのではないかと思います。

こうした人物がいたのも幕末・維新の時代の特徴なのでしょうか。

今回の展覧会では もちろん劉生の作品を観ることもありますが

その額縁を観たい!というのも大きな目的でした。

日本の額縁創成期から続く工房作らしき額縁もあり 間近で観察できました。

また 「劉生型」と呼ばれる特徴のある額縁がありますが

この劉生型額縁シリーズも様々なバリエーションで展示に使われていました。

平面的なデザインに格子模様の線刻

磨り出しの金の下地には赤と黒の下地が使われています。

ひとつの額縁に2色の下地は特徴的です。

磨り出しの具合 箔足 線刻格子模様のピッチや太さなど

同じ「劉生型」額縁と言えど違う職人が手掛けたと思われたり

それぞれ観察するだけで面白く興奮するひと時でした。

絵と額縁 ふたつの展覧会を観たような充実感。

会期も終わり間近ですが お時間ある方はどうぞお出かけください。

http://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/exhibition.html (世田谷美術館 企画展)

劉生の描いた静物画の絵ハガキをお土産に買って

黒い額縁に入れてみました。

しばらく眺めてみようと思います。

額縁の「修復」と「修理」 3月20日

いまさら何を言っているのだ?と思われるようなことですけれど

ずっと頭にあって結論に到達しない問題があります。

額縁は「修復」か「修理」か。

額縁にかぎらず修復工房の現場では

「昔修復されたけれど新たに修復の必要がある」もあります。

特に油彩画の場合は可逆性が重要ですから

修復は永久的な処置ではなく 観察をつづけて

その都度に必要な処置をしていくというのが基本スタンスでしょう。

絵が完成した時点により近づけることが絵画修復の目的です。

オリジナルがそれだけ重要である という考えです。

それでは額縁は?

額縁には絵画作品ほど可逆性は求められません。

絵画修復のように「以前の修復処置は必要ならばすべて取り除き

オリジナルの現在の姿に限りなく近く戻す事ができる」ことよりも

「中に納まる作品をいかに守り いかに現在の持ち主の

意向に沿った状態に整えるか」が求められます。

オリジナルよりも安全性と外観を重視する考えです。

このことから 額縁は「修復」というより「修理」である

とおっしゃる方も。

可逆性に限って言えば 額縁は「修理」が近いのでしょう。

額縁としての機能回復が目的なら修理?

その「機能」に何を求めるか・・・芸術性は含まれるのでは?

額縁は道具ではないけれど芸術作品とも断言できない

なんとも微妙な世界。

個人個人の考えで左右されます。

「修復」「修理」意味の違いを少し調べてみても

はっきり言い切れない。

意見それぞれにニュアンスが違う。

「修復」と「修理」

どちらが優れているか なんてことはありません。

高価で歴史的な作家が作った時計の場合は?修理?

数年前に完了した唐招提寺の平成の大修理は?大修復?

たった一文字の違いですけれど 感覚的には違いがあります。

わたしの中では未だ額縁は「修復」か「修理」か・・・

「修復」がより近いと感じているけれど 違うかもしれない。

いやまてよ そもそも感覚で話す問題ではないのではないか?

決着がついていません。

まだ考える必要がありそうです。

「東京文化財研究所」の平成23年度報告に

朽津信明さんによる興味深い論文がありました。

「〔報告〕日本における近世以前の修理・修復の歴史について」

修理と修復の違いについて言及されています。

ご興味ある方は検索してぜひご覧ください。

● ■ 3月10日

へんなタイトルです。

● ■ 丸 と 四角。

丸い支持体(キャンバスや紙 板)に描いた作品を入れる額縁は?

●? ■?

丸い作品は古くからあって

有名なものでは ミケランジェロの「聖家族」などでしょうか。

Tondo Doni, 1506~1508 Michelangelo Buonarroti

Galleria degli Uffizi,Firenze(画像はwikipedia より)

「聖家族」には作品の外周に合わせた円形の額縁がついています。

もちろん特注の これ以上ないフルオーダーメイド額縁。

円形の額縁は材料的にも技術的にも とても贅沢なものです。

ルネッサンス時代 富豪のパトロンや注文主がいて

街の至る所に技術が確かな職人が居た時代のもの。

最高の材料と技法を駆使することに迷いが感じられません。

さて・・・今回わたしが模写したテンペラは 丸い板に描きました。

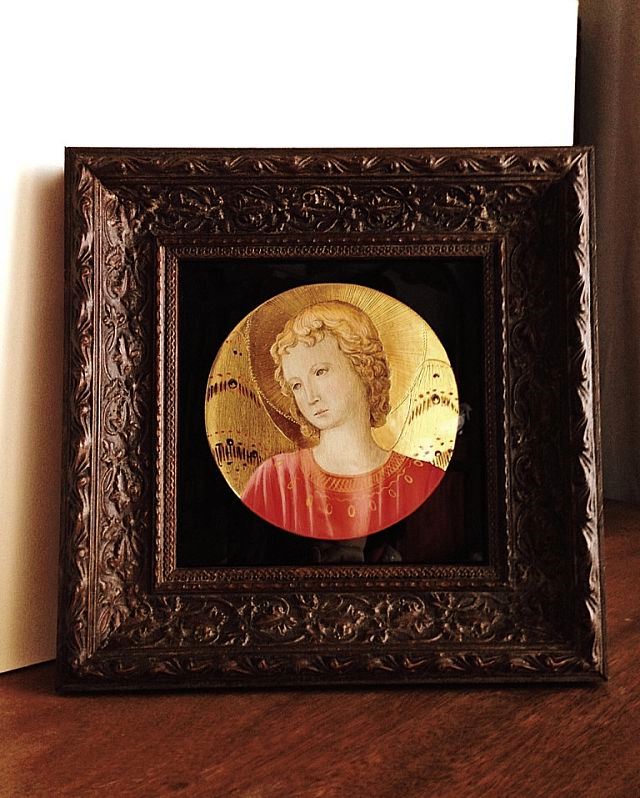

フラ・アンジェリコの「ボスコ・アイ・フラーティの祭壇画」から

http://it.wikipedia.org/wiki/Pala_di_Bosco_ai_Frati (wikipedia イタリア)

聖母子の右側に立つ天使です。

額縁職人なら 当然合わせて丸い額縁をつくるか?

なかなか難しい問題。

今回は●に■を合わせることにしました。

正方形も安定感のある形ですので 良いでしょう・・・。

丸い木地はあと4枚作りましたので

今度は左側に立つ天使や花など描いてみようと思います。

こちらの絵と 先日ご紹介しました「最後の審判から部分」は

3月4日(火)から3月31日(月)まで 帝国ホテル本館地下1階にある

「絵画堂」併設のウィンドウで展示しております。

お近くにお越しの際は どうぞお立ち寄りくださいませ。

絵画堂 : http://www.imperial-arcade.co.jp/shop/art/kaigado.html

この子は誰? 3月06日

黄金背景のテンペラで小さな絵を模写するのは日常の楽しみで

額縁制作とは違った充実感があります。

先日完成したのは ベルリンにあるフラ・アンジェリコの作品

「最後の審判」から部分です。

http://it.wikipedia.org/wiki/Trittico_del_Giudizio_universale (wikipedia イタリア)

花輪を被り天使と手をつないで踊る 天国に召された人。

もはや翼の有無しか天使との区別はつきません。

女性か男性か・・・?

そんなことはもう天国では関係がないのかもしれません。

ただ「命」または「心」として天国に迎え入れられた人です。

大急ぎで登場 3月03日

先日 友人のブログで

「ひな人形は雨水の日(今年は2月19日)に飾る」と知って

http://www.nakatado.com/blog/2014/02/post-1511.html

大急ぎで我が家のひな人形を出しました。

なにせ年に一度 数週間しか会えない(?)お人形ですから

出来るだけ長い期間 飾りたいと思います。

本当は金屏風があれば良いのだけれど 金の額縁で代用・・・

ピアノの上はわたしの好きなものだけ並べていますが

ひな人形が登場する期間だけ 可愛らしい色がひろがります。

幼い頃は 三人官女や五人囃子がいる賑やかな段飾りや

衣装がひらひらと何重にも重なったお人形に憧れたこともありますが

大人になった今は 木目込みの凛とした立ち姿

穏やかで素直な表情のこのお人形ふたりで良かったと思っています。

ちなみに ひな人形をしまうのは「啓蟄の日」なのだそうです。

今年の啓蟄の日は3月6日ですって Aちゃん!

わたしはきっと 啓蟄の日を過ぎても出したままと思われます・・・。

ミモザの日 2月27日

先日 家族がミモザの花束をいただきました。

我が家の庭には雪がまだ残っていますが

季節は着々と春に向かっています!

植物の鮮やかな黄色 ひさしぶりに見た色のような感覚です。

イタリアには「ミモザの日」があります。

毎年3月8日の国際女性デーの祝日のことですが

いま頃になると町の花屋や市場にはミモザが沢山出回って

バールのカウンターにもミモザが飾られるようになっているでしょう。

そして男性から女性へミモザを贈るのですって。

この日はお年を召した男性も 小学生のような男の子も

ミモザのブーケや花束を持った男性を沢山見かけます。

花を持つ男性の姿も微笑ましくて素敵です。

役割は変わっても 2月24日

額縁に入れる模様がきまったら

原寸大の型紙をつくって カーボン紙で

額縁に描き写します。

四角の額縁の場合 最低4回多ければ8回は

デザイン線をなぞって転写する必要があります。

以前作った額縁と同じデザインで・・・という場合

繰り返し繰り返し同じ型紙を使います。

それぞれの方法があるかと思いますが

わたしはこの方法で通しており

型紙はとても大切な宝物になっています。

たとえばボールペンやシャープペンシルで

線をなぞることも勿論可能ですけれど

型紙にいくつも線がついて オリジナルの線が

行方不明になったり 型紙も傷みが早いようです。

そんな時に登場するのが ガリ版用「鉄筆」。

以前 骨董市で見つけたデッドストックのものです。

これならペンのようにインクの線が付きませんし

比較的軽い筆圧でも きちんと転写できます。

筆記用具として作られていますので 使い勝手も抜群。

ガリ版は いまはもう見かけることもなくなった謄写版技法ですが

わたしが小学校に入ったばかりの頃は まだ使われていて

父兄へのお知らせや漢字テスト 文集などになった

ガリ版印刷物の わら半紙とインクの匂いを覚えています。

ちなみに 謄写版技法はエジソンの発明なのですって!

知りませんでした。

わたしの手元にある「鉄筆」3本は 役目は変わりましたが

未だに絶賛大活躍中。

骨董市で買った実用品で 一番の働きものです。

Black&Decker 今昔 2月13日

KANESEIの工房には Black&Decker社の

電動ドリルと充電式ドライバーがあります。

どちらも額縁制作を支えてくれる大切なお助けマシン。

電動ドリルは父が使っていた物を譲り受けた古いものです。

わたしが数年前に自分で買った電動ドライバーは

すでにロゴが変わっています。

ドリルは古くて重く 回転数調節もできませんが

グレーと茶色のコンビ色 形のデザインもなにもかもが

今のデザインよりずっとかっこいいように思えて

なにより今だに現役で頑張ってくれる姿が健気で

使うたびに感じる機械油の匂いまでいとおしくて

新しいドリルを使う気持ちにもなりません。

Black&Decker社はアメリカのメーカーです。

ちなみに この古いドリルはカナダ製

そして今の製品の充電式ドライバーは中国製。

原産国からも今と昔を感じます。

どうするどうする? 2月10日

5月に古典技法をつかった額縁を作る

ワークショップを開催することになり

サンプルを準備しています。

ハガキサイズの小さなものなので2回コースです。

サンプルは写真撮影してDMに載せるものですので

イメージが大切です。

ロマンチック路線にするか?

正統派クラシックスタイルにするか?

デザインを下書きした段階で

しばし悩んでおります・・・。

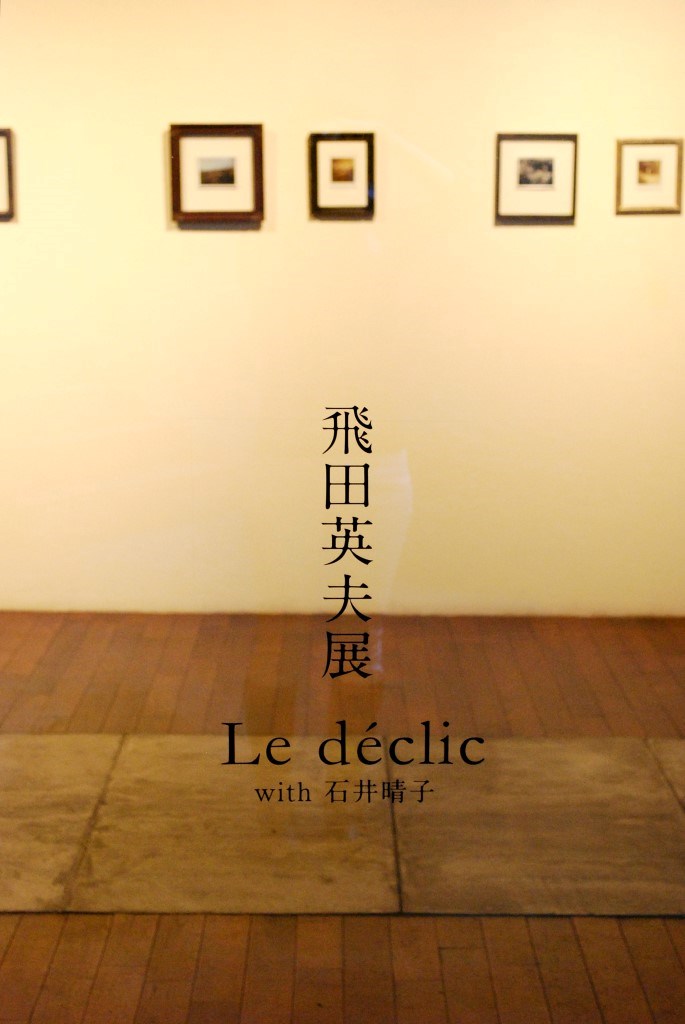

飛田英夫写真展「Le déclic」 終了しました 2月03日

12月の半ばから1月31日まで

広尾のエモン・フォトギャラリーで開催された

飛田英夫展「Le déclic」with 石井晴子

無事に終了の日を迎えました。

寒い中 またお忙しい中をおいで下さった皆様

ありがとうございました。

ぜひご感想をお聞かせいただければと存じます。

額縁制作をする者として

展覧会に名前を出して頂くのは挑戦でもありましたが

沢山の経験と出会いをさせて頂くことができました。

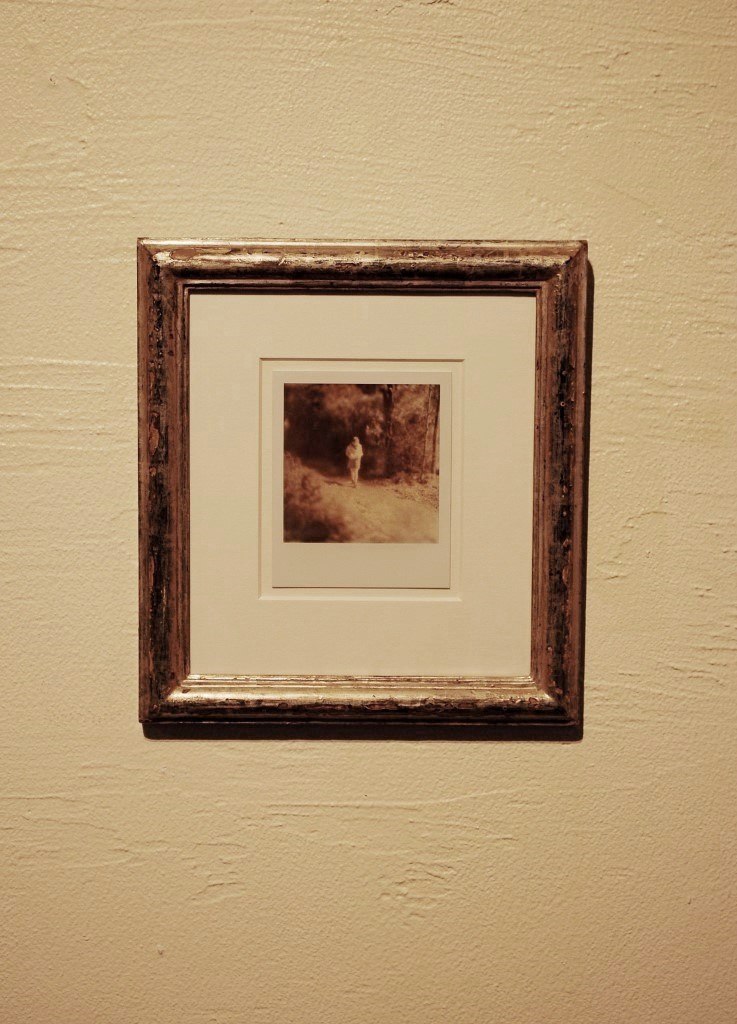

今回の展示で どうやら一番皆さんのお目に留まった額縁は

意外な1点でした。

かれこれ10年ほど前に作って そのまま仕舞いこんでいた

銀のちいさな額縁です。

ダメージ加工の試作品で印象が独特になって

仕上がりは満足ではあったもののお蔵入り。

それ以来ずっと登場のチャンスが無かった額縁ですが

今回「飛田さんの写真にならきっと合う」と

お披露目させた次第なのでした。

自分が「これぞ」と出す1点より

こっそり「こんなのもありますけど・・・」と出した1点が

見て下さる方の印象に残ること(好き嫌いは別として)がままあって

いつも不思議に思うと同時に

だからこそ発表を通して客観的なご意見を頂く大切さを感じます。

今回の展覧会に使って頂いた新作5点を

「works」内「modern」にこちらの額縁をアップしております。

どうぞご覧下さい。

これらの他 今回制作した額縁も

これから順にご紹介させていただきます。

お腹がすくと 1月30日

お腹がすいているときにブログを書くと

こんな美味しい思い出写真を選んでしまいます。

お正月に友人と食べたパンケーキ。

ふわふわパンケーキにクリームが沢山!

フルーツもぎっしり!

4人で分け合ってようやく食べ切りましたが

お腹がすいている今はひとりで全て平らげてしまいそうです。

お腹がすいている夕方の帰り道

夕飯のお使いに商店街に寄ったりすると

つい出来立てのお惣菜や焼き立てパンの香りにつられて

お財布のひもが緩くなってしまったりして。

ネットサーフィン(死語ですか?!)をしていても

美味しそうなレシピをむやみやたらと「お気に入り」に登録して

結局作ることはなかったり。

空腹時は普段とちがった行動をしてしまいます。

危険危険・・・もぐもぐ・・・。

つばめ飛んでゆく 1月27日

古い型押しの金属片から形取りしたつばめは

繊細な姿をきれいに抜くのが難しくて

いくつか翼が折れた可哀想なつばめが出来てしまいました。

ようやく取り出せたつばめ

小さいものは小箱の装飾に使って

大きいほうは額縁に使ってみる予定です。

もうしばらくすれば 本当のつばめの姿を見られる

春が訪れます!

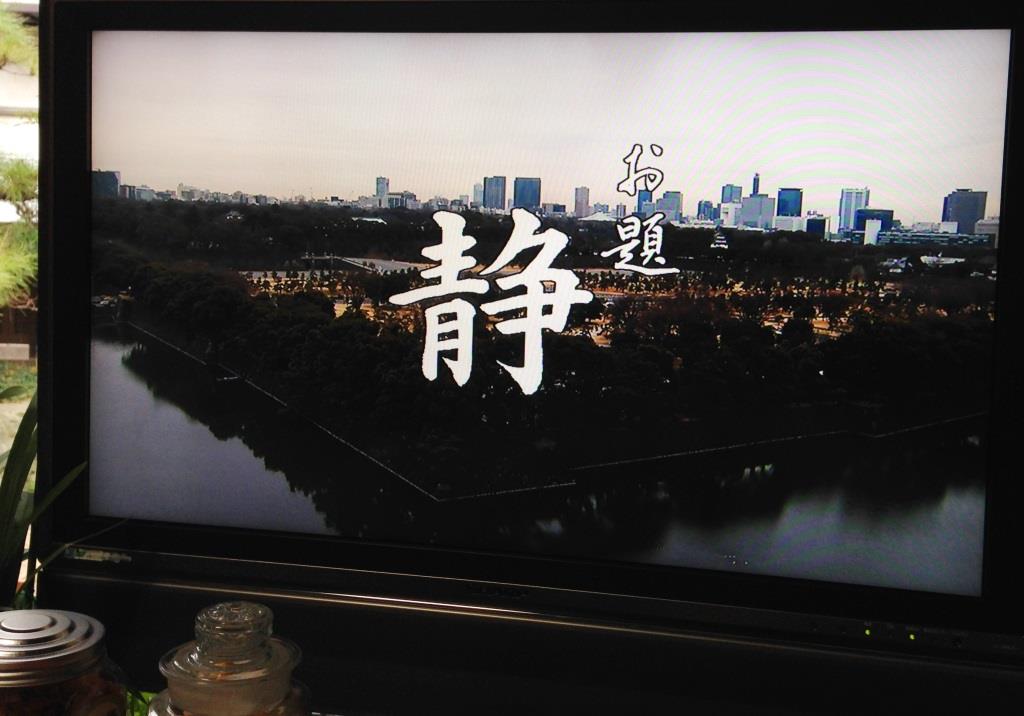

お正月お終いのイベント 1月16日

毎年1月半ばのお楽しみで心待ちにしていること。

歌会始です。

水曜日の午前中という時間だけど

可能な限りこの75分間だけはテレビの前にいたい。

今年のお題は「静」でした。

五七五七七 31音に籠められた情景や心情

年齢も性別も様々な人の詠んだ歌を聞いて

その様子を想像したり 自分に照らし合わせて考えてみたり。

お正月最後のイベントを楽しみました。

歌会始が終わって ようやく「お正月」が終わる気持ちです。

今までご興味なかった方も どうぞ一度ご覧ください。

来年のお題は「本」です。

ひらめきの時 1月13日

仕事のことで考えたり頭の整理をするのは

誰もが持つプライベートな 大切な時間です。

夜寝る前に横になって・・・とか

ランニングなど ひとりで体を動かす時間に・・・など

いつ どのタイミングで持つのか

それぞれ好みや癖のようなものもあるでしょう。

額縁のデザインが思いつかないとき

わたしはなぜか昔から 髪を洗っているいるときに

偶然な「ひらめき」がある場合が多いのです。

脳と心が良いバランスになる?

深層心理が上がってくるタイミング?

それとも単にパブロフの犬のようになっている?

理由は謎・・・。

でも「ひらめき」を求めていそいそと髪を洗っても

それは無駄。

儀式にしてしまっては意味がない。

これもまた理由は謎なのです。

2014年 今年初おいしかったもの 1月04日

我が家のお正月の風景は このブログで振り返っても

あまり・・・というか 何も変わりません。

お節とお屠蘇。鯛の尾頭付塩焼き。丸餅のお雑煮。

高く晴れたお正月の空。家族と親しい方々の笑顔。

変わりがないことがしあわせです。

今年初のおいしいもの第一位は

海老の含め煮でした。

元旦から美味しいものを頂く これまたしあわせ。

あけましておめでとうございます 1月01日

旧年中は大変ありがとうございました。

新春を迎え皆様のご多幸をお祈り申し上げますと共に

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成25年 元旦 KANESEI

*

池袋東武百貨店での「小さい小さい絵」展は

12月25日に無事終了することができました。

ご高覧を またお買い上げをいただき

ありがとうございました。

La nostalgia in Italia 2011 Venezia -Città di labirinto- 12月30日

イタリアの郷愁 2011 ヴェネチア -迷路の街-

車も通らない細い路地が続く街 ヴェネチア。

地図を片手に小さな橋を渡ったりトンネルを潜ったり。

2回角を曲がるともう 自分が向いている方角を見失う

方向音痴のわたしの目印は この黄色い看板でした。

向かって左の看板「RIALTO」は 矢印の方角にリアルト橋がある知らせ。

リアルト橋はヴェネチアの中央付近にあって

地図でもすぐ見つかる観光名所であり 船バス停留所があり便利です。

迷っても とにかくこの橋に出ればリセットできます。

RIALTO のほかにも SAN MARCO (サンマルコ広場)への矢印もあります。

細い路地は空が細くて 昼間でも暗い場所もあって

ついふらふらと彷徨い入ってしまうのですが

(夜は安全とは言えないかもしれません。)

人気のない道から突然に賑やかな場所に突き当ったり

だんだん迷うことが楽しくなってきます。

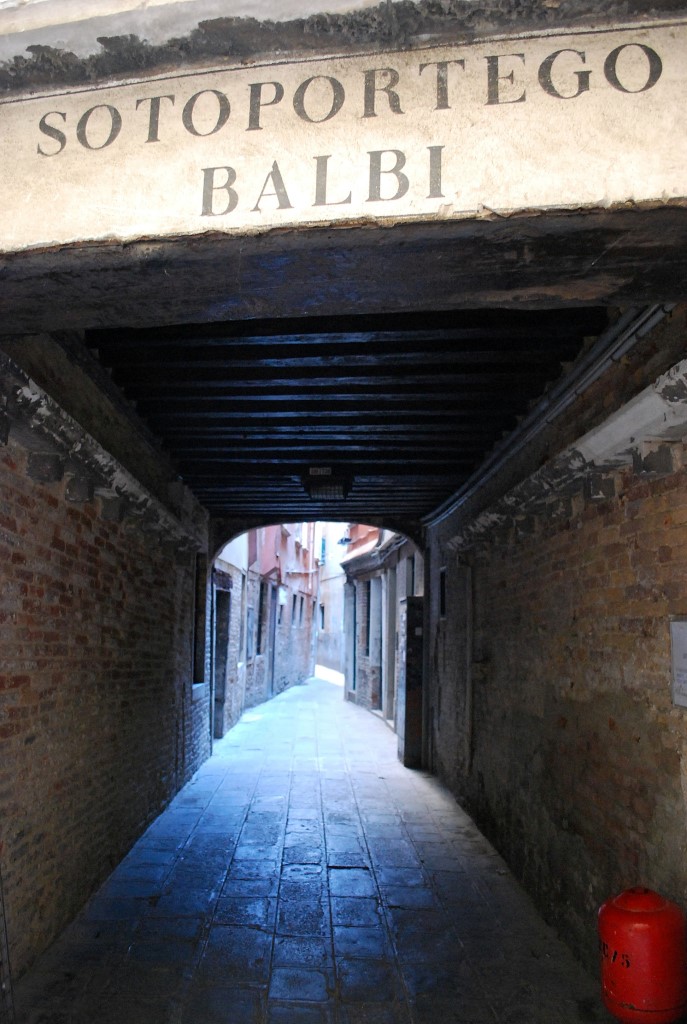

上の写真「sotoportego」とは

建物の下を通り抜ける道のこと。

トンネルの天井 木組みはそのまま

建物の床を支えています。

ノックしたら聞こえそうですね。

フィレンツェにもあるのでしょうか・・・。

ヴェネチアならではの通りかもしれません。

こんなトンネルも迷路のワクワク感を盛り上げてくれます。

***

2013年最後のブログをご覧くださり

ありがとうございます。

額縁をお買い上げ下さった皆さま また

修復のご依頼を下さった皆さま

ありがとうございました。

そして様々な場面でご指導やご協力をいただき

ありがとうございました。

来年も誠実な仕事をめざす所存です。

どうぞ良いお年をお迎えください。

好きなのね 12月26日

田町にある修復スタジオ Tokyo Conservation で

額縁の修復を担当していますが

先日 ドイツの古い風景画に付けられていた

とても繊細な装飾の美しい額縁が持ち込まれました。

さっそく調査をして修復計画を立て 作業に入りました。

その作業中 スタジオの先輩がわたしを見てひとこと

「楽しそうだねぇ・・・!」

わたしは自覚していませんでしたが

おそらく嬉々として 目を爛々とさせていたのでしょう。

大変な作業でも楽しくて 充実感を得られる仕事。

好きなことを仕事に出来る人生。

わたしは本当にしあわせなのだと思っています。

Buon Natale! 12月25日

メリークリスマス!

今は一年の中でも忙しい時ですね。

ちょっと手を休めて あたたかいお茶と

ドイツのクリスマス菓子「シュトーレン」はいかがですか?

一息ついてから またそれぞれの時間に戻りましょう。

寒さが厳しくなりました。

どうぞご自愛ください!

大きい時と小さい時 12月23日

1000×803mmのF40号サイズ額縁を制作中。

広い美術館や画廊で見る40号と

いざ自分の作業部屋でみる40号では印象も違って

その大きさ・・・と言いますか 自分の作業部屋のサイズを

しみじみ実感しているところです。

制作の工程は 額縁が大きくても小さくても変わりませんが

大きければ大きいなりのコツがあります。

成功のカギを握るのは 石膏をいかに均一に美しく塗れるか でしょうか。

もちろんこの石膏の均一さは 小さい額縁でも必要ですが

大きければ増々 その大切さを実感します。

そして小さな額縁を作る楽しみと 大きな額縁を作る楽しみも

それぞれあります。

小さい額縁を作るときは「その世界に閉じこもる」ような

幼い頃に押し入れに入って襖を閉めた時のような気持ち

(分かり辛いたとえですが)一種の安心感があるのですが

大きな額縁は 制作する自分の腕を大きく動かす必要もあり

額縁は動かさず 自分が額縁の周囲をグルグル移動して作業して・・・

太陽(額縁)を中心に円軌道に乗る惑星になったような気分です。

大らかな気持ち とでも言いましょうか。

我ながら面白い気持ちの変化です。

今年第一弾の 12月12日

田町にある修復スタジオ

Tokyo Conservation の室長はじめ 主任も

デザイン広報担当のTさんもSさんも みなさん酒豪揃い。

室長の一声で忘年会第一弾が開催されました。

額縁担当のわたしも参加させて頂いて

室長のボトルキープ泡盛の置いてある焼き鳥店へ。

名物の鶏一羽まるごとから揚げを囲んで

仕事の真面目な話から将来のこと それぞれの幼い頃の話や

芸能ゴシップまで・・・ワイワイと過ごしていたら

あっという間に終電間近になってしまった楽しい夜でした。

普段 自宅の一角にある作業部屋でひとり

もくもくと額縁を作っているのですが

定期的にこうして安心と信頼がある方々に囲まれて

作業をする場を持てるのは とても幸せであり また

わたしのKANESEIとしての額縁制作にも

技術面精神面 大きな影響を頂いていると思っています。

ひとりきりで ふたたび 12月02日

わたしが敬愛する画僧フラ・アンジェリコの描いた

「聖母戴冠」からの部分模写をしました。

アンジェリコとほぼ同時代の画僧 フィリッポ・リッピの描いた

「聖母戴冠」からの部分模写を先日ご覧頂きましたが

同じ「聖母戴冠」をテーマにした作品 制作年代は

およそ10年だけの違い(アンジェリコが10年ほど早い)

そして制作した場所も おそらく両方ともフィレンツェ

(アンジェリコの「聖母戴冠」はフィレンツェ郊外の町

フィエーゾレにある教会の為に制作されました)

という共通点がいくつもあります。

もちろん違う画家が描いたのですから

色使いや描写の仕方が違うのは当然としても

ほぼ同時代の同じテンペラ画なのに

この2点の作品はずいぶんと違う雰囲気なので

比べてみるのも楽しいものです。

L’incoronazione della Vergine, 1434~1435 Fra angelico (Beato Angelico)

Musée du Louvre,Paris (画像はwikipedia より)

L’incoronazione della Vergine,1441~147 Fra Filippo Lippi

Galleria degli Uffizi,Firenze(画像はwikipedia より)

どちらも壇上でマリア様が冠を授けてられており

周りを賑やかに天使が囲んでいます。

下段には聖人に交じって 当時の聖職者や寄進者が

描かれているのも同じ。

でもアンジェリコの背景が天国の空を思わせる青なのに対して

リッピの背景は不思議な青の縞模様。

手前にはこちらを見据えるような眼差しの人物が数人います。

この違いは単純に リッピとアンジェリコの性格の違い?

方やアンジェリコはドメニコ会 リッピはカルミネ会と

宗派も違いますから テーマの解釈にも違いがあるかもしれないし

不勉強なわたしは制作や時代背景 宗派の違いによる変化等

詳しく分かりませんが・・・

アンジェリコは明るく透明

リッピは華やかでドラマチック

なんだか2人の人物像が想像できるような気がします。

フラ・アンジェリコの「聖母戴冠」から模写したのは

右下の羊を抱く聖アグネスです。

原作では 隣の車輪を持つ聖カタリナとなにやら楽しそうに

話していますが 模写はまたまたひとりきりで。

今回は額縁をすこしオリジナルを意識した雰囲気にしてみました。

「第19回 小さい小さい絵展」が 今年も開催されます。

こちらのフラ・アンジェリコから「聖アグネス」と

先日ご覧いただいたフィリッポ・リッピから緑の衣裳の貴婦人像

2点の模写 その他合計7点を出品した展示即売会です。

お近くにおいでの際は ぜひお立ち寄りください。

12月12日(木)~12月25日(水)

池袋 東武百貨店6F1番地 美術画廊内 絵画サロン

http://www.tobu-dept.jp/index.html

ひとりきりで 11月28日

イタリア ルネッサンス期の画僧フィリッポ・リッピが

描いたテンペラ画「聖母戴冠」は フィレンツェにある

ウフィツィ美術館の至宝のひとつです。

わたしがフィレンツェ留学当時に住んでいたアパートの

すぐ近くにあるサンタンブロージョ教会の為に描かれたとか。

留学当時は毎日のように前を通っていた教会です。

それだけで何やらこの作品に対する愛着も増すようです。

L’incoronazione della Vergine,1441~147 Fra Filippo Lippi

Galleria degli Uffizi,Firenze(画像はwikipedia より)

この作品からテンペラで部分模写をしました。

中央下段右寄りの 緑色のドレスでうつむく女性です。

原作は群像ですが 模写はひとりきりで。

だれかモデルがいたのでしょうか。

背後で行われている聖母の戴冠式をよそに

心ここにあらず 物思いにふける女性。

謎めいています。

手当たりしだいに 11月18日

わたしがいつも楽しみに寄る大きな書店には

洋書のアウトレットコーナーがあって

掘り出しものを見つけてはホクホク喜んでいます。

先日立ち寄ったところ フラ・アンジェリコの画集が!

それもおどろきの低価格!

最後の1冊でしたので すかさず抱きしめて

レジへ直行しました。

帰宅後にお茶を入れて さあゆっくり見ましょう・・・と

本を開いてみたら おや?なにやら見覚えのある内容。

・・・すでに持っている画集なのでした。

ショック!

言い訳をさせて頂けば「だって表紙が違うんだもの!」

右のマリア様の表紙本が今回買ってしまった2冊目。

左のイエス様の表紙本は2011年のイタリア旅行時に

フィレンツェのサン・マルコ美術館で買い求めました。

旅行中にスーツケースを開けるたびに イエス様と目が合って

内心ちょっとビクつきながら 画集の重さもなんのその

大切に持ち帰った思い出があります。

同じ著者でも 表紙が違うから内容も違うと思ったのです・・・。

でも内容も同じなのでした。

「本は手当たり次第に買わず 中をよく見るべし・・・」

という教訓を得ました ということにしておきます。

いやはやまったくもう。

森へ行かなくちゃ 11月11日

森へ行きたくて 居ても立ってもいられなくなって

10月のおわり 一目散で信州へ。

東京を出るときには薄手のカーディガンで十分でしたが

森に着いてみると ひんやりとした湿度のある空気でした。

どんよりとしていた肺に冷たい空気を一杯に吸い込みます。

緑の森から 徐々に色づいた森へ。

なにはともあれ「森に行かなくちゃ!」という気持ちは

抑えなくてよかった・・・と思っています。

こんがらがった頭の中も 狭くなっていた視野もリセットして

また額縁制作に励みます。

Bocca della Verità a Tamaci 10月31日

田町にあるイタリア料理店の前でみつけた“真実の口”

Bocca della Verità.

数年前に渋谷で見つけたバージョンは

ただのオブジェでしたが

http://www.kanesei.net/2011/03/21.html

こちらはなんと 占いマシンなのでした。

それも手相占いですって!

古代ローマにも手相占いがあったのか

そんなことは関係ないのです。

100円を入れれば トリトンが口の中で手相を占ってくれる・・・

“真実の口”から出される答えなら 当たっていそうですが。

こんど気が向いたら ひとりきりの時にでも占ってみます。

(wikipedia よりお借りしました)

ちなみに上の写真がローマにあるオリジナル

“真実の口” Bocca della Verità

田町のほうが怖そうな顔ですね。

オリジナルは・・・何百年も人々の「嘘と真実」を見て

達観したかのような表情。

あわよくば 10月28日

額縁木地に膠で溶いたボローニャ石膏を塗り

一日日陰で乾かしたら 紙やすりで磨きます。

マスクとエプロンでの防備は欠かせません。

真っ白になりながら180番~400番までの紙やすりで

徐々に磨き仕上げます。

フィレンツェの額縁師匠マッシモ氏の工房では

水研ぎ用の紙やすりを使っていました。

水研ぎでしたら粉も飛ばず作業スピードも格段に速いのですが

装飾の凹凸を仕上げるには 粉だらけになっても

乾いた状態で磨いたほうがわたしには向いているようです。

さて 磨き終わったときには 机に石膏粉が山になっています。

なんだか塗った石膏の半分は削り取ってしまったかのように大量です。

これは石膏と膠の混ざった粉ですので あっさり捨てるのも勿体ない。

何か再利用できないかな・・・と思っていたのです。

むかしのある日 大学時代のテンペラ画の先生に相談したところ

「僕もそう思っていて 残った粉をもう一度水で溶いてみたんだよ。

でも気泡が多すぎて使い物にはならなかったね。」とのことでした。

たしかに埃や紙やすりのカスも混ざっているでしょうし

そう単純な話でも無かったようです。

あわよくば・・・はやっぱりダメ というお話でした。

念を入れることは 10月21日

「念入りに」とは 本当に良く表現した言葉だと思います。

「念入りに」は細かい点にまでよく気をつけて

物事をすることを差す言葉です.

これがなんともとても難しいことで・・・

KANESEIの額縁も「念入り」の完成度を目標にしています。

額縁をひとりで作っているとき そして完成したとき

実感するのは「まるでわたしの分身のよう」です。

木材を切るところから始まって最後の仕上げまで

わたしの手が触っていない部分 見ていない部分は無いはず。

特にワックスでアンティーク仕上げにするときなどは

布より手のひらで磨いたほうが好みの雰囲気になるので

それこそ「念入りに」撫でまわしているわけです。

警察の指紋検証をしたら それこそびっしり指紋だらけ!

本来の「念入りに」の意味から外れますけれど

小さなシンプルな額縁も 大きな凝った額縁も

それぞれに 何と言いましょうか わたしの「念」が

込められてしまっているような気がしています。

深夜にKANESEIの額縁を見たら わたしの生霊が撫でまわしていた・・・

なんて話があっても「さもありなん」かもしれません。

不気味ですね!

「念」と表現すると違った意味合いも連想しますけれど

でもやはり 手仕事で作ったものは 多かれ少なかれ

そんな風に作者の「その物に向かう気持ち」が

より多く込められているものなのだと思います。

満月の不思議 10月17日

明後日の10月19日土曜日は満月です。

満月の日は狼男が出るとか

サンゴやウミガメの産卵は決まって満月の

大潮の日に行われるとか・・・

神秘的な現象が多いようです。

人間界でも出生率が上がる 事故が増える なんてことも

聞いたことがありますが 実際どうなのでしょう。

不思議ですね。

わたし自身の身心の変化は 有るような無いような。

食欲の増減や睡眠の長さの変化等 気づいていないだけ?

『地球の生物』としてはあってしかるべき変化なのかもしれません。

明後日の夜 改めて自分でチェックしてみようと思います。

今年9月のお月見の日 珍しく快晴だった東京

我が家の庭からダメ元で撮ってみた月の写真が

きれいに撮れていて我ながら驚きました。

廉価版入門機の一眼レフカメラとセットだった望遠レンズも

あに図らずや!

きちんと「餅つきうさぎ」が撮れました。

印象の変化をたのしむ 10月10日

数年前に偶然見かけて手に入れた

小さな版画作品があります。

「プラハの作家」とだけ書かれていたので

作者の名前も作品タイトルもわからない小品ですが

プラハの天文時計塔がある美しい風景です。

上の写真は もともと我が家に来た時にはいっていた

黒いシンプルな額縁で 最低限の仕様のもの。

ちょっと気分を変えようと思い 手元にあった

ハガキサイズの額縁に入れ替えてみることにしました。

ひとつ目は 木地に金の装飾が入った額縁。

印象が明るくなったようです。

作品のイメージも少し楽しげな雰囲気に。

つぎは彫刻の入ったもの。

「works」ページの「classical」にある「FIORE-2」スタイルです。

上の額縁より色が濃いぶん シックな雰囲気です。

そして作品に広がりが出たような印象になりました。

同じ作品も 額縁によって印象が変わります。

シンプルが一番!と最初の黒い額縁を選ぶも良し

お家のインテリアやお好みに合わせて または季節ごとに

額縁を着せ替えて飾るのも楽しみ方のひとつです。

いかがでしょうか?

湿度と伝統と 10月07日

そろそろ金木犀の香りも漂って

天高く馬肥ゆる季節は

同時に古典技法額縁制作日和 でもあります。

ニカワで溶いた石膏を木地に塗っても

水押し技法で金箔を貼っても

乾いた空気のさわやかな日は仕上がりも良く

つくづく「乾燥したイタリアの伝統技法なのだ」と

実感する毎日なのです。

日本の漆は湿度が無ければ乾かない(固まらない?)のですから

その土地土地に合った技法が伝統として継承されていくのですね。

湿度のある日本で 乾燥したイタリアの技法をわざわざ使って

額縁を作るのは 材料の航空運搬や代理店 エアコンの恩恵等々

現代だからこそできている訳で・・・

仕事がはかどる季節は 色々と考えさせられる季節です。

太鼓男 ふたたび 9月26日

今年もまた 例年通りに行われることになった

冬の「小さい小さい絵」展に向けての制作です。

以前 小箱に描いた太鼓をたたく男の絵を

http://www.kanesei.net/2012/11/05.html

黄金背景のテンペラで描いてみました。

下の写真の右が小箱 左が黄金背景テンペラです。

図案のサイズは全く同じですが

今回は黄金背景の強い印象に負けないように

青いジャケットの色を濃く

太鼓もビリジアングリーンにしました。

派手な服装に 心なしか髪も長めで優男風。

いかがでしょうか。

「小さい小さい絵」展 2013年は

12月12日~25日まで 池袋東武デパートで開催予定です。

詳しくはまた後日 ご案内させて頂きます。

そして 太鼓男の小箱もahico にて販売中でございます!

http://www.ahico.net/goods/000000.html

La natura morta di autunno ‐秋の静物画‐ 9月19日

先日まで真夜中も鳴いていた蝉の声が

気づくと秋の虫に入れ替わって

「緑のカーテン」として活躍してくれた

ゴーヤの葉は どんどん小さくなりました。

今年さいご 小さなゴーヤを三つ収穫しました。

どれも枇杷や蜜柑程度の大きさしかありませんが

すでに色が変わって これ以上成長する兆しもありません。

その小ささが可愛らしくて 記念撮影です。

細密描写の油絵や 日本画のモチーフになりそう。

夏ももう終わり

待ちに待った秋が始まります。

落ち着かない気持ち 9月09日

額縁が完成して 作品を額縁に納めるとき

そして裏蓋を留めたり金具を付けたり・・・

いつも使うネジがあります。

ステンレスの丸頭 2.1×10

小さなものなので数100個単位で買って

空き瓶に入れておき いつでも使えるように。

なにはさておき KANESEIにこのネジは欠かせません。

最近 瓶の中が減って来ました。

本当はこの瓶が8分目くらいまで

ネジで一杯になっていると安心です。

ネジが減って瓶が軽くなると

意味もなく瓶をジャカジャカと振ってしまったり。

予備は邪魔だから とか 必要なときに必要な分を

という考え方もあって それぞれとしか言えませんが

在庫がなくなるギリギリまで次を準備しない・・・

というのは なんだか落ち着かない気持ちになっていまいます。

ネジに限らず いつもの石膏や膠のパック

せっけんやお醤油 靴下なんてものも。

とりあえず「新品の予備がひとつ以上ある」というのが

わたしの安心の目安のようです。

なぜでしょうね。

そろそろネジを発注する時期です。

「なんちゃって」の・・・ 8月29日

今日8月29日は「文化財保護法施行記念日」だそうです。

1950年の8月29日に国宝や重要文化財を保存し活用させるため

この保護法が施行されたとか。

文化財保護法のお蔭で今 安全な美術館で気軽に

素晴らしい美術品に接することができている・・・

それを思うと感慨深い思いです。

さて こちらは「美術品」ではないけれど

わたしが「保護」している大切なもののお話。

毎日毎日 自宅にいる日は朝から晩まで使っている

出西窯のマグカップですが

うっかり手を滑らせて 飲み口を欠いてしまいました。

割れて壊れず一安心・・・ではありますが

なんともかわいそうな姿でしたので 一念発起(?)しました。

名付けて「うそ金継ぎ」です。

本来なら漆で整形し金で仕上げるのでしょうけれど

わたしは漆をパテで代用です。

額縁に使った金箔の破片も貼りつけました。

雰囲気はとりあえず・・・一見「本物」みたい。

洗剤で洗って毎日使っても今のところ大丈夫です。

美しい仕上がり とは言えませんけれど

なんだか愛着が増したようです。

これから機会を作って 本格的な金継ぎを勉強してみたい

と思っています。

貴婦人と一角獣 6月24日

いま 六本木の国立新美術館で特別展

「貴婦人と一角獣」展が開催されています。

開始前からチラシを眺め 駅のポスターを眺め

心待ちにしていた展覧会です。

この展覧会のメインは 6枚1組のタピスリー。

15世紀末に作られたとされるこれらタピスリーについては

わたしが説明するまでもないことなので省きますが

展覧会場の広い部屋に揃って展示されており

美しさも厳かさも そして迫力を堪能するためにも

とても配慮されています。

タピスリーに囲まれてうっとり至福の時間を過ごせました。

今回の展覧会で一角獣をはじめてじっくり観ました。

あの想像上の生き物はいままで「角の生えた馬」の形と

思い込んでいたのですが 違うのですね。

蹄が割れて顎髭があって 大きい白ヤギのような?

もちろん想像上の生き物ですから理由は必要ありませんが

でも「なぜヤギを原型にしたのだろう」という

単純な疑問が湧きました。

一角獣には善悪両方の寓意があるそうです。

そこから「ヤギであること」の理由も見えて来るのでしょうか。

とても気になります。

貴婦人と一角獣展

東京・新国立美術館 7月15日まで

大阪・国立国際美術館 7月27日~10月20日

くちなしの花の香り 6月17日

先日 雨がまだ降っていないカラ梅雨の頃に

駅からの帰り道では そこかしこのお庭から

くちなしの花の甘い香りが漂っていました。

香りのある花は 形が見えなくても確かな存在感があって

「ああ 今年もこの花の季節がやってきた」と強く思います。

くちなしの花で毎年思い出すのは 映画「旅情」です。

1955年公開の キャサリン・ヘプバーン主演作品。

舞台は初夏 くちなしの花の季節のヴェネツィアです。

この映画でふたりの男女が出会って 初めてのデートのシーン

そして最後の別れと旅立ちのシーンで

男性から女性へ くちなしの花が贈られるのです。

(正確にはラストシーンでは渡せないけれど。)

男性が女性へ贈る花と言えばバラをイメージしますが

小枝に一輪咲いたくちなしの花を贈るシーンが新鮮で

「ちょっとした贈り物」の感じがとても印象的でした。

この「旅情」は 大学時代にイタリア語の教授が

紹介して下さったのですが

「ヴェネツィアを舞台にした映画は沢山ありますが

『旅情』が一番ヴェネツィアらしい雰囲気が表現されています」

と話しておられたのが知るきっかけでした。

映画の中の明るい初夏の日差しと輝く海 賑やかな広場や明るい人々

そしてロマンチックで切ない物語・・・

わたしにとって今も 繰り返し観る映画のひとつです。

夏の予感 6月10日

梅雨入りの宣言がありましたが

真夏のような空から 雨が降る様子はありません。

今年の緑のカーテン ゴーヤも日差しを浴びて

すくすくと育っています。

夕方に庭中に水をまいて 土のにおいをかぎました。

ゴーヤの鮮やかな緑の葉に水滴が乗って涼しそう。

このまま夏になってしまう?

入道雲が見えるようになるのも間近なのでしょうか。

ターナーでげす。 6月03日

夏目漱石の「坊ちゃん」のなかで

赤シャツが美しい景色を見て「ターナーのようだ」と言うと

ごますりの野太鼓が「まったくターナーでげす。」

と答える・・・といったワンシーンがあります。

漱石はターナーの絵がとても好きだったそうですから

自分の作品中でも美しい風景をターナーの作品になぞらえて

登場させたのだろう・・・と思います。

ターナーは19世紀イギリスの画家で

漱石が言うとおり 美しい風景画で有名です。

霞がかかったような独特の空気と反射して輝く光が描かれて

絵の前に立つと 心に解放感がふわぁっと広がるような気がします。

そんな素晴らしい絵を描いた画家ターナーですが

わたしは「坊ちゃん」を読んで以来 ターナーと聞くと

反射的に「ターナーでげす。」のセリフが浮かぶようになりました。

漱石もターナーも不本意かもしれませんけれど

この「ターナーでげす。」の一言で とても親近感が湧くのです。

そんな訳で ターナー展でげす。

見逃せません。

ターナー展 http://www.turner2013-14.jp/

夏目漱石の美術世界展 http://www.geidai.ac.jp/museum/exhibit/2013/soseki/soseki_ja.htm

彼のベッドはブラックダイヤモンドに 5月20日

なんだか意味深なタイトルになってしまいましたが

いま作っている額縁は変形6角形です。

実物大の設計図を描いて角度を出し 木地の裁断が終わりました。

この形 どこかで見覚えありませんか?

黒いマントをひるがえし 夜な夜な美女の生き血を吸う男・・・

ドラキュラ伯爵のベッド(棺)の形の額縁です。

でもこの額縁のベッドに横たわるのは ドラキュラ伯爵ではなく

ブラックダイヤモンドとスワロフスキーの装飾も美しいバースプーン。

この変形6角形の額縁原案は ご依頼主さまのアイディアです。

わたしだったら・・・思いつかないような「魅惑のデザイン」で

作りながらもワクワクしています。

春の果て 5月16日

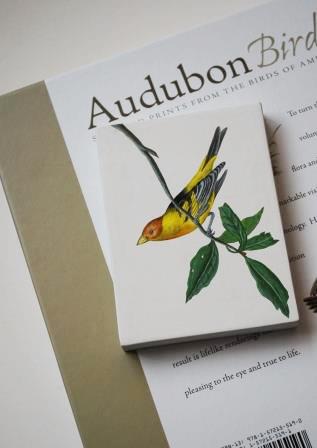

テンペラで 黄色い小鳥を描きました。

オズボーン(Audubon)の作品集から louisiana tanager です。

風琴鳥の一種のようですが 日本名を見つけることができませんでした。

テンペラ画の卵黄メディウムは乾きが早く

描き方に制限が出来てしまう難点もあると言われますが

細い筆での線描きを重ねて 鳥の羽毛を表現すること

細密描写にも向いていると感じます。

春の終わり 初夏のような日

窓から小鳥たちの鳴き声が聞こえる明るい午後

鮮やかな色の絵具を筆にとって小鳥の姿を描くのは

心踊る時間でした。

風琴鳥という名も素敵じゃありませんか。

風が琴を鳴らしたような美しい声で鳴く小鳥・・・なのでしょうか。

黒い蔦模様額縁 4月29日

お世話になっている方にプレゼントしたいと思って

小さな額縁を一つ作りました。

額縁作業には乾くのを待つという時間がけっこうあって

本業(?)の合間合間に作ったので いわば手慰みのような額縁。

蔦模様の装飾下地が既にほどこされた市販の木地を

組んで色を付けアンティーク加工しました。

市販の木地を使ったからこそ 要所要所に

KANESEIらしさを出すべくこっそりと工夫をしています。

出来上がってみたらなんだか

手放すのがさびしくなってきました。

まったく関係ないのですが

「かわいい子には旅をさせろ」なんていう言葉を思い出したりして。

喜んでいただけると嬉しいのですが・・・

東京国立博物館と和洋折衷 4月25日

先日ひさしぶりに上野の東京国立博物館1階を見学しました。

特集陳列の「キリシタン関係の遺品 イエズス会の布教と禁制下の信仰」

では重要文化財の聖母像「親指のマリア」他

貴重な作品や文献が展示されており じっくり見ることができました。

KANESEIでは2010年からTokyo Conservationと共同で

「親指のマリア」の額縁を制作させて頂き

現在は最終段階の調整に入っています。

(現在展示されている「親指のマリア」付属額縁は

KANESEIで作ったものではありません。)

重要文化財である作品をいかに安全に そして美しく展示できるか

学芸員の方と打ち合わせを重ね 今年か来年には展示に使えるよう

完成を目指しています。

ようやく打ち合わせを終え ぼんやりと館内を歩いていると

薄暗い展示室から明るい部屋に出ました。

「ラウンジ」と呼ばれる部屋の壁は 漆喰にモザイクタイルで

美しい装飾が施され テラスに向いた窓や扉も凝った造りです。

なにやらここだけヨーロッパ それもスペインにいるような雰囲気。

重厚な扉の横にある黒電話も 更に雰囲気を醸し出しています。

外には広いテラス 若葉の美しい桜の木

先にある池と茶室らしき建物で和洋折衷の風景です。

こんなにしみじみと(?)この部屋を見学したのは初めてでしたが

あまりの居心地良さと美しさに すっかり長居してしまいました。

帰りがけに立ち寄ったミュージアムショップで

「ラウンジ」のモザイクをモチーフにした手ぬぐいを見つけ

お土産にさっそく買い求めました。

着物を着たときに重宝しそうです。

和の着物に洋のモザイク模様の手ぬぐい。

これまた和洋折衷を楽しめそうです。

特別陳列「キリシタン関係の遺品 イエズス会の布教と禁制下の信仰」は

本館1階の16室で 5月6日月曜日までです。

http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1598

francobolloはどこから来たのか 4月22日

ふらりと立ち寄った地元の文房具店で見つけた

イタリアモチーフのシールには

ミラノ・ヴェネツィア・フィレンツェ・ピサ・ローマ

5都市の古い写真や図柄を切手風に仕立ててあります。

見付けたとたん握りしめてレジへ直行!でした。

ピサの斜塔 ヴェネツィアの大運河 ミラノのドゥオーモ

ローマ建国神話のロムルスとレムス そしてフィレンツェのヴェッキオ宮・・・

今は無きイタリア通貨「リラ」の切手シールもありました。

留学当時 イタリアから日本へハガキや手紙を送る際に

いつも使っていた切手650リラがあって感激でした。

下の写真の赤い半円アーチの切手(シール)です。

ちなみにイタリア語で切手は francobollo(単)フランコボッロと言います。

フランス語 スペイン語 ポルトガル語にラテン語

はたまたクロアチア アルバニア チェコ チュニジア・・・

いずれの国でも francobollo と近しい単語で

切手を指す言葉はみつけられませんでした。

いったいどこから来た単語なのでしょうか??

本当だったお話 4月18日

ことしもまた KANESEI作業部屋自慢の

八重咲のモッコウバラが満開になりました。

いつもは5月初旬に満開を迎えますが

ことしは桜同様 モッコウバラも早く咲き始めました。

黄色い花が まみれつくように咲く様子を見ると

「これぞ我が家の春」です。

離れて眺めれば 重みで枝がたわむほどの

花を咲かせる力強さを感じさせ

近寄ると ぽんぽんとした花かんざしのように愛らしい。

そして その華やかな姿とはうらはらに

ひかえめな香りを漂わせます。

昨年2012年のモッコウバラのトピックでは

「モッコウバラの花が仕事を運んでくれる福の神」と書きました。

http://www.kanesei.net/2012/05/07.html

そして今年 その話が実証されたようです。

2011年 2012年とこのモッコウバラが咲く時期は

大変ありがたいことに ご注文に追われて大忙し。

そして今年もまた ゴールデンウィークそっちのけで

忙しくなりそうです。

モッコウバラはKANESEIの福の神。

本当でした。

Sちゃん誕生のお祝いに 4月11日

昨年暮に鎌倉の鶴岡八幡宮で買った安産祈願お守りを

贈った友人が 先日無事に元気な女の子を出産しました。

本当に・・・時間が過ぎるのはあっという間ですね。

生まれた女の子 Sちゃんのお祝いに

ちいさな額縁を作りました。

下地つきの木地を組んで彩色をした簡単な額縁ではありますが

石膏盛り上げ装飾でイニシャルを入れました。

すこし特別な感じが出たでしょうか。

誕生の時やはじめてのお節句など折々に撮った写真を

Sちゃんの成長とともに入れ替えて

家族の団欒の場所に置いていただけたら と思います。

桜に尋ねてみたいこと 4月01日

今年の東京では 桜が突然に

わぁぁっと満開になりました。

でも天気はぱっとしない曇り続き。

腕の無いカメラマン(わたし)が撮る写真は

ますます冴えない仕上がりばかり!

・・・でも記録ですので撮っておきましょう。

桜が開花すると 毎年思うこと。

なぜ桜の花は下の枝から順に咲き出すのでしょうね?

梅はまんべんなく(?)咲きますのに。

桜と話が出来たらぜひ尋ねてみたいと思います。

市が尾にある Atelier LAPIS の窓からは

借景の桜の森が目前に見えて 花の季節はいつも

視界が淡いピンクでいっぱいになります。

そして桜の下で遊び走る子供たちの明るい声が聞こえてきます。

幸せで平和な時間です。

今のうちにできること 3月21日

庭の沈丁花の花は 朝の早い時間と

夕暮れの始まりの頃に 特別良い香りを放っているようです。

本当かどうかはわかりません。

わたしの気持ちが穏やかな時間だったのかもしれません。

沈丁花の甘い香りを楽しめるのは今だけ。

今のうちに胸いっぱい吸って 今年の香りを記憶しましょう。

春も深まると じきに暖かさが暑さにかわって

オーブンを使う料理も気が向かなくなります。

今のうちにスコーンを焼いておきましょう。

でもなんだか 謎のゲンコツ団子が焼きあがりました。

味は見かけほど悪くないのですよ 味は。

・・・。

オーブンを使うのが快適な今のうちに もう一度

今度はバターとミルクを増やして焼いてみようと思います。

欲しいのはどっち? 3月14日

小箱が好きです。

以前「LADURE`Eが好き」でもお話しましたが

お菓子が入っている小箱も好きです。

食べ終わっても箱を捨てることができません。

最近はLADURE`Eに対する情熱(?)も冷め気味で

小箱の数は かろうじて増えていませんでしたが

ついつい・・・DEMELのチョコレートを買ってしまいました。

欲しいのはお菓子? それとも箱?

それは聞かないでください・・・。

これがいい 2月25日

とりたてて「これでなくては!」と言えるような

大きな理由があるわけではないのですが

デザイン画を描くときにはいつも

「コピー用箋」というB5サイズの方眼トレース紙を使います。

薄くて透けるので左右対称のデザインを描くとき便利

方眼線がコピーで消えるのが便利

B5サイズが大きすぎず小さすぎず便利

そんなところです。

「薄くて透ける紙」が好きなのも理由の一つです。

パラフィン紙や薄葉紙 もちろんトレーシングペーパーも。

この「コピー用箋B5サイズ」が廃版になったら困るなぁ・・・

やはりわたしにとって「これでなくては!」なのかもしれません。

明日もまた 2月21日

夕方の帰り道

乗換駅からみえる風景は本当に美しくて

寒さに凍えながら電車を待つ時間も

あまり苦になりません。

今日は充実した一日でした。

明日も良い日にしたい。

Trippa! 2月14日

イタリア料理のトリッパ(trippa) ご存知ですか?

牛の第2胃袋 ハチノスのトマト煮込みです。

日本のモツ煮込みのような 気取らない家庭料理で

わたしの大好物でもあります。

先日スーパーマーケットで下処理済みのハチノスを見付け

さっそく初めてトリッパを料理してみました。

(イタリアに住んでいた頃はもっぱら食べるばかりでした。)

完成した一皿は家族にも好評で なかなか良い仕上がり。