diario

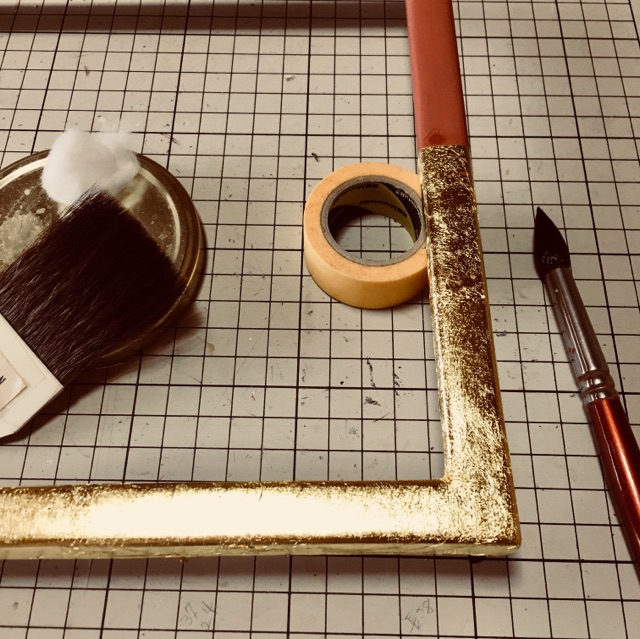

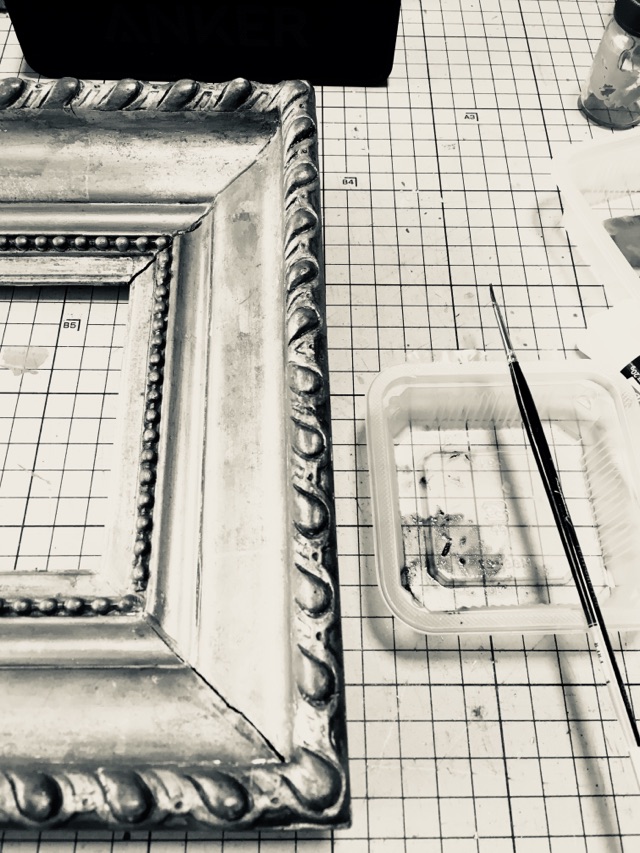

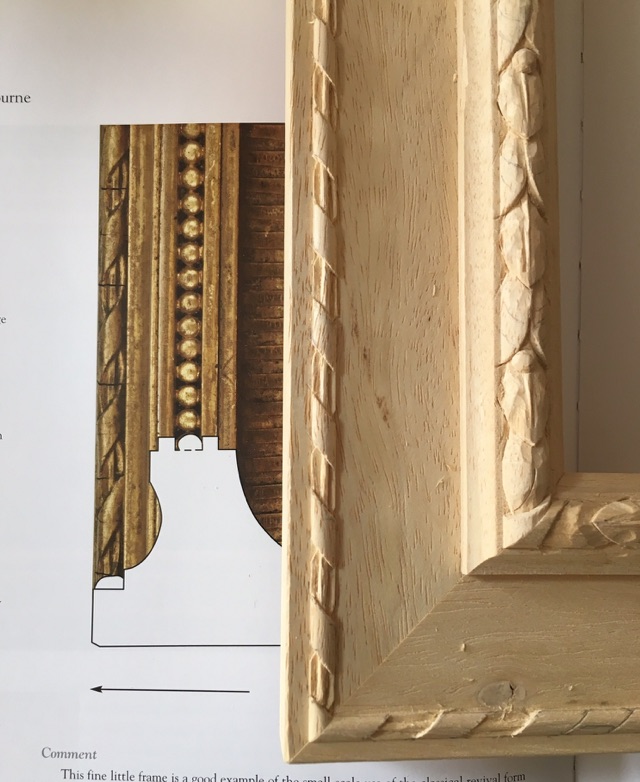

古色再考 つづき 1月07日

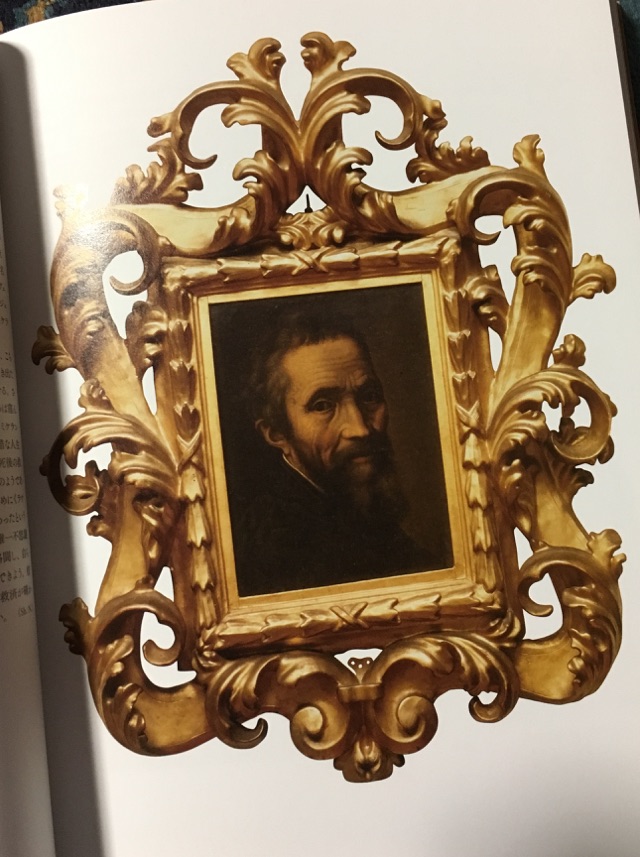

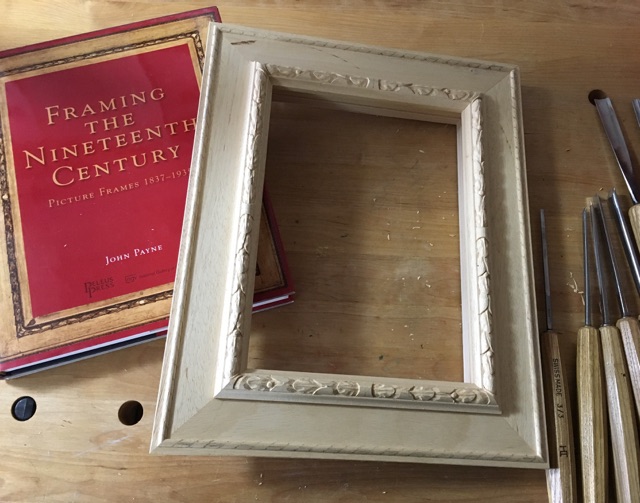

フィレンツェの古書店をめぐって

手に入れた本、1500~1600年代のイタリアの

額縁を集めた額縁本をぱらぱらと眺めていました。

この本はメディチ家所蔵だった額縁を集めていますから

とにかく豪華絢爛、当時の最高の技術と材料で

作られた額縁ばかりが掲載されています。

はたと気づきました。

「思ったよりずっとキレイ。」

(ああ、どうか「いまさら?」とは

おっしゃらないでください!)

すこしの擦れと、たまに虫食いの小さな穴

木地の接合部分に割れや小さな欠けはあるけれど

金箔はどこまでも、隅々まで美しい。

凹みに汚れがたまっていることもありません。

しいて言えば、金箔の磨いたばかりの輝きに

かすかにグレーのベールがかかったような

印象に「感じる」程度です。

もしかして、修復時に箔を前面貼り直した?

それなら恐らく本に記載されると思いますし・・・

完成したときから管理・保存され続けたら

500年が過ぎても汚れないし擦れないし、

壊れないのです。

わたしはなにか勘違いしていたかもしれません。

この「かすかなグレーのベールがかかったような」

金箔の色味と艶――カサッとしていて

艶消しではないけれどギラギラではない、

反射の色が違う――を再現したい。

どうしたらいいだろう。

わたしが作る額縁とメディチ家所蔵の額縁を

比べて考えるのも図々しい話ではありますが

ここはやはり、理想は高く持ちたいものです。

パオラとマッシモの古色とも違う。

「古色付け」とひと言で言い表せないような

微妙で繊細な世界です。

立ち入るのが怖いような、でも立ち入らずにはおられない

そんな気分です。

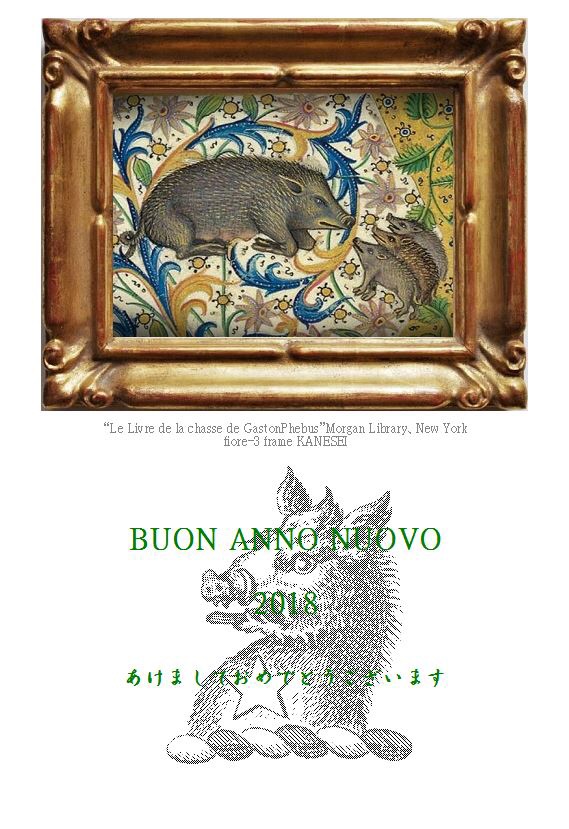

荒々しく誓います 1月03日

あけましておめでとうございます。

とうとうまた新しい年がはじまりました。

ことし1年はどのように過ごすご予定ですか。

2018年末からの体調不良で

我が家の定例行事である鎌倉詣もできず

鼻詰りでボンヤリと作ったお節料理は

なんだか味が濃かったり薄かったり。

2019年のはじまりは釈然としませんが

この不調が2019年の厄落としということにして

シャキッと復活を誓う元旦でございます。

今年のお雑煮は奮発して鴨出汁です。

丸餅に輪切り大根、細切りのごぼうと人参

亀甲の里芋と小松菜はいつも通りですが

鴨出汁は濃厚で滋味あふれました。

2019年、皆さまに佳き年となりますよう。

KANESEIにも佳き年となりますよう

鼻息も荒々しく、がんばります!

あけましておめでとうございます 1月01日

旧年中はありがとうございました。

新春を迎え皆様のご多幸をお祈り申し上げますと共に

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2019年 元旦 KANESEI

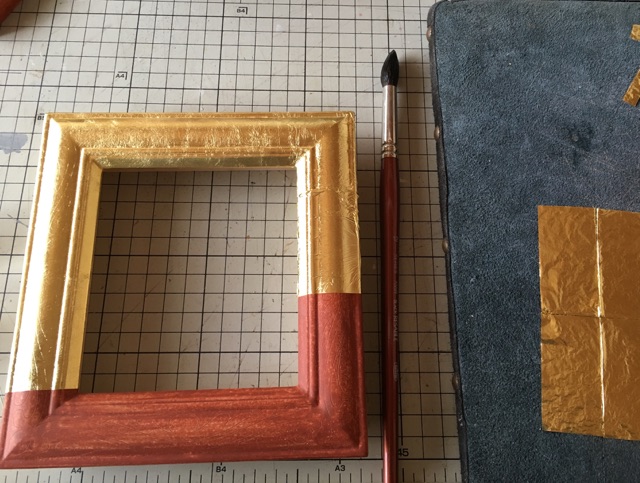

古色再考 12月31日

フィレンツェ留学時に修業させていただいた

パオラとマッシモのお店が作る額縁の

最大の特徴は古色付け、アンティーク風仕上げです。

フィレンツェには、数は減りましたが

伝統的技法--つまり古典技法――で

額縁を作る工房は今も沢山あります。

そのなかで競争し生き残ってきたパオラとマッシモ。

古色の美しさ、力強さはイタリアのみならず

海外からのお客様からも認められています。

わたしが彼等の作る額縁に惹かれたのも

その古色の美しさで、修業中にもさまざまに

技法を教わりました。

そして今もわたしは古色を付けた額縁を

好んで作っているのですが・・・

今回のフィレンツェ滞在でパオラから

改めて古色の付け方を教わり、また

彼女の作業を傍らで見つつ過ごしていました。

それで分かったこと。

今までわたしが日本で行ってきた古色付けとは

仕上がりの光と色味が違うのです。

汚しに使う材料が思っていたのと違ったこと、

(バリエーションがいろいろあるのです。)

そしてなにより技術の違いが大きいのでした。

今回のフィレンツェ滞在で得た収穫は

たくさんありますが、この「古色について」は

改めて大きな気づきでした。

擦ってたたいて汚すだけではない。

古色再考のチャンス、活かそうと思います。

これにて2018年のKANESEIブログ「diario」を

お終いにいたします。

ブログをご覧くださりありがとうございました。

また額縁や修復の仕事でお世話になりました皆さま

大変ありがとうございました。

来る年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2019年は諸々、心身ともにスピードアップを

めざす所存でございます。

2018年12月31日 KANESEI

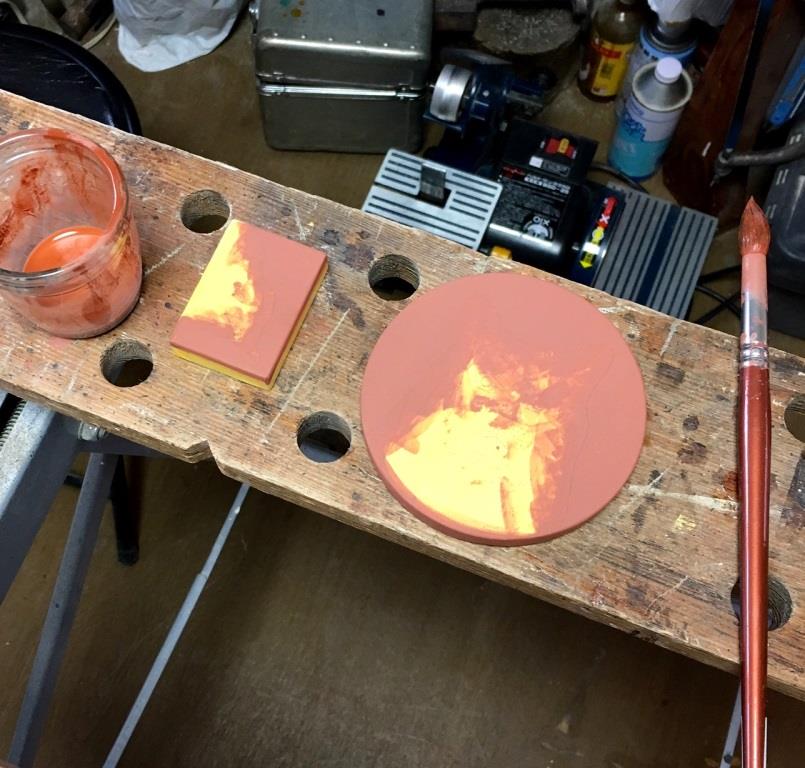

ピンク色のひらめき 12月10日

先日、強烈なピンクと輝く金で

その後、淡い色に調整しまして

完成を迎えました。

ピンクの上にオフホワイト色を何層も重ねて

ほのかに湧き上がるようなピンクを目指します。

ちなみに淡くする前はこんなピンク。

なんど見てもすさまじい色ですが。

どの程度の色味にするか、絵を入れて確認し

うむ、程よい色になりました。

純金箔は艶消しにして仕上がりです。

当初は赤味の無いクリーム色にするつもりでしたが、

打ち合わせ時にお客様が

「ピンクが合うと思う」とのお話で。

ひとりになってからじっくりと絵を見返して

淡いピンクにすることに決めました。

そのぱっとしたひらめき、「ピンクが合う」

に従ってとても良い結果になったと思っています。

「額を紡ぐひと」 11月29日

ここしばらく、何人かの方から

ある本についてのお話を伺いました。

今年2018年に新潮社から出版された

谷瑞恵さん著「額を紡ぐひと」

という小説についてです。

まず、わたしはまだ拝読もしておらず、

読んだ数人の方に伺ったお話からだけの

印象と内容ですので

ブログに書くことで不特定多数の方に

「発表」するのは憚られますが、

KANESEIとこのご本の内容を

リンクして考えておられる方がいらっしゃる

可能性が無きにしも非ず、ということで、

こちらでお話することをお許しください。

この「額を紡ぐひと」というご本と

KANESEIは一切関係ございません。

取材もお受けしておりませんし、

主人公の「額装師」の女性とわたしは

経歴、仕事方法、そして広い意味での

額縁、額装に対する考え方も違います。

このご本によって額縁と額装に、

そして額縁を作る仕事について

興味を持って下さる方が増えて、

わたしも額縁を仕事とする者として

とても嬉しく思っております。

また「額を紡ぐひと」という小説に対して

批判する意思は一切ありません。

わたしの勝手な思い込みで

お気を悪くする方がいらっしゃいましたら

申し訳ございません。

お許しください。

以上、どうぞご理解くださいますよう

お願い申し上げます。

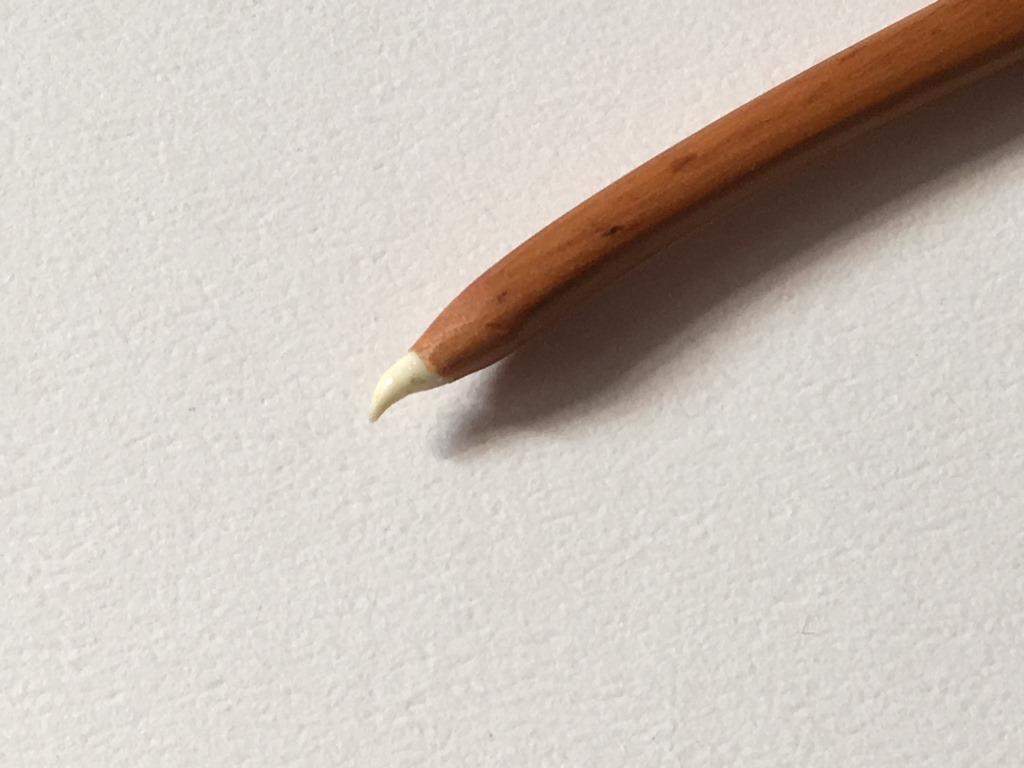

Mr.Cによる伝技「気泡必殺の術」 11月26日

ボローニャ石膏の作業で

気になる失敗のひとつは気泡です。

石膏地に気泡の跡(ピンホール)が残ると

金箔を磨き終えてもブツブツが残ります。

石膏液の気泡を抜くこと、そして

塗った面に上がってくる気泡をいかに消すか、

長い間の悩みの種でした。

先日、アメリカで活躍しておられる

金箔師チャールズ・ダグラスさんが

気泡を退治する処方を教えて下さいました。

処方の石膏液をいつもと同じように木地に塗ると

表面がいつもよりツルンと光っているようです。

乾燥後にも気泡が見当たりません。

この方法、わたしは初めて知りましたが、

日本でもご存知の方がいらっしゃるみたい。

国内であまり広まっていないということは

秘伝にしたいと思う方がいらっしゃるのかも・・・?

はたまたこの処方に副作用もあるとか??

チャールズさんは快く教えてくださいましたが、

それをわたしがブログで発表するのも

どうかと思いますので、悩みましたが

ここでお話するのは自粛いたします。

さんざん自慢しておいて方法は秘密だなんて

なんだか意地悪ですよね。

すみません。

長年の悩みが解決できた喜び、お許しください。

ぜひチャールズさんのHPもご覧ください。

N.Yやシアトル等で箔教室も開催中です。

CHARLES DOUGLAS GILDING STUDIO

インスタグラムもなさっていますよ。

地球上で眠るということは。 11月22日

ふだん、北北西をまくらに寝ています。

先日とつぜん思い立って

南西をまくらにしてみました。

理由はあるのですよ。

わたしの昔からのクセで

右を下に横向きで眠るのですが

左を下にした方が体が楽になる

と聞いたので試してみたくなったのです。

そうすると諸事情で布団の向きを

約90度回転する必要がありました。

こんなときベッドだと大変ですけれど

布団だと簡単です。

で、向きを変えてみたのですけれど

寝覚めは変な感じでした。

いつもと同じ部屋、同じ布団のはずなのに

どうにも居心地がよくなくて、

左を下にしなきゃ、という暗示もあってか

夜中に何度も目が覚めました。

自分が地球儀に寝転がっている図を想像すると

南西まくらで左が下の寝方ですと

ほぼ逆立ちして更に背中側から朝日を受けるポーズ。

そりゃあ寝心地も変わるかもねぇ

・・・と変な理屈で納得した朝でした。

それなら東まくらなんてどうなるの?

頭から朝日に突っ込んでいく感じ?

まさかね!ばかばかしいと笑いつつも

子どものような疑問がふつふつ。

今夜は南南東を向いて寝てみようと思います。

左を下に、も忘れずに。

明日の朝は逆立ちしながら朝日に向いて目覚めます。

どの方向が一番楽かちょっと楽しみです。

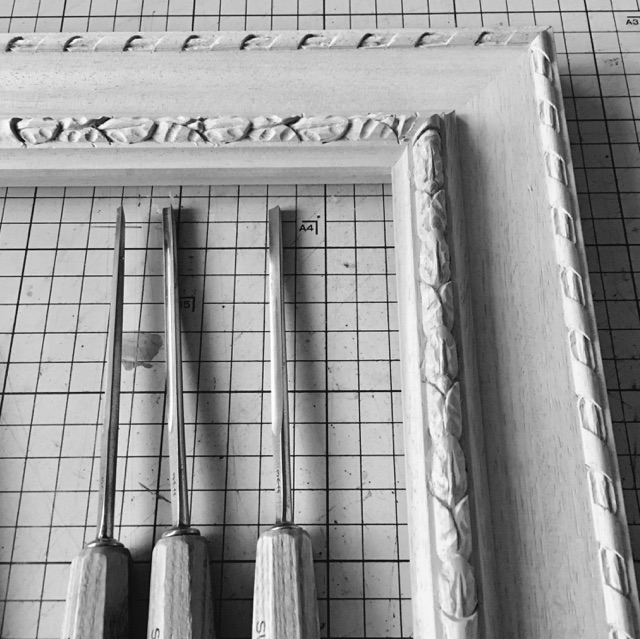

サンソヴィーノチャレンジ つづき③ 11月15日

地味に続いております。

間があいてしまいましたが先日とうとう

「金箔を貼るか貼らないか問題」に結論をだし、

金箔予定部分に石膏を塗りました。

そしてようやく石膏を磨き始めたのですが。

結論は「金箔は部分的に貼る」なのでした。

上の写真、白い石膏部分が金箔になる予定。

これまた安易な決着でございます。

ハハハ。

安易なうえに石膏層が薄すぎたことが発覚、

さらには石膏塗り忘れ部分も発覚。

なんともかんとも。

「心ここにあらず」が丸わかりですね。

片手間でつくるとこういうことになるよ!

という見本のような途中経過でございます。

ワハハ。

・・・笑いごとではありません。

キッチリ修正してバッチリ仕上げます。

そこにメッセージはありません 11月12日

「あなたはなぜ額縁を作るのですか」

「あなたにとって額縁とは何ですか」

と訊ねられて、はて。

何と答えるべきか。

訊ねた方は きっと

「運命の出会いだったのです」

「額縁こそがわたしの人生です」

というような答えを

想像されていたような気がします。

たしかにわたしはブログでも

自作の額縁を「娘たち」などとお話しますが、

これはまぁ、方便と言いましょうか、

とても大切に身近に思っているという

表現のつもりです。

さて、質問のこたえに戻りまして、

わたしにとっての額縁とは

「とても好きで興味があって、

熱中して作ることができるもの」 であり、

また シンプルに「なりわい」

(規模はとても小さくとも)

でありましょう。

KANESEIの額縁を求めて下さることで

納める作品を安全に、ご希望のイメージで

展示できるように心を砕きますが、

額縁に他の役割を与えてはいないつもりです。

意志の表現もしていません。

すべてはお客様が感じるままに。

そしてわたしの手を離れた額縁は、

その額縁の運命に任せています。

どのような額縁も安定した気持ちで誠実に、

もくもくと作業し、完成させたい。

わたしが作る額縁はただ額縁であり、

メッセージはありません。

額縁に納められたものが発するメッセージを

守るのが額縁の仕事ですから。

お客様との関係もとてもシンプルです。

メッセージ性がある物を作るのが アーティストなら

わたしはやはり額縁の職人なのだろう

と思っています。

これで終わりじゃない 11月05日

先日、チャコペーパーで下描きを写し

石膏盛上げ(パスティリア)を入れた額縁に

金箔を貼り、磨きました。

そして、色を塗ります。

あ、もしかして嫌な顔をなさいましたか。

なんて悪趣味なピンク色だ、と思われましたね。

もうしばらくお待ちください

これから色を上に重ねますから!

つや消し金と淡いピンクになる予定でございます。

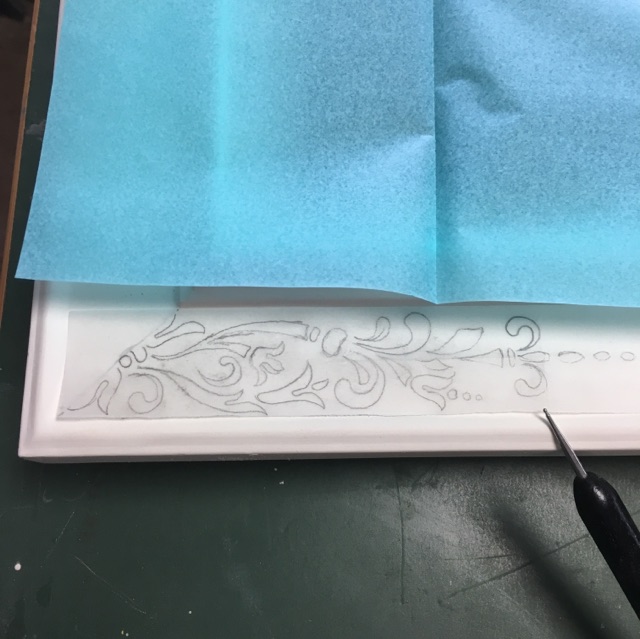

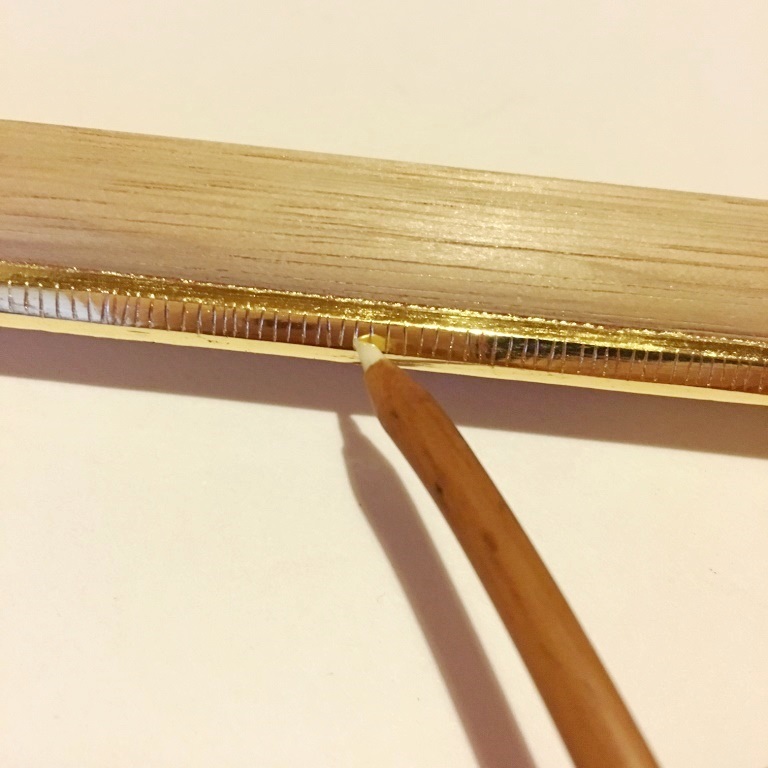

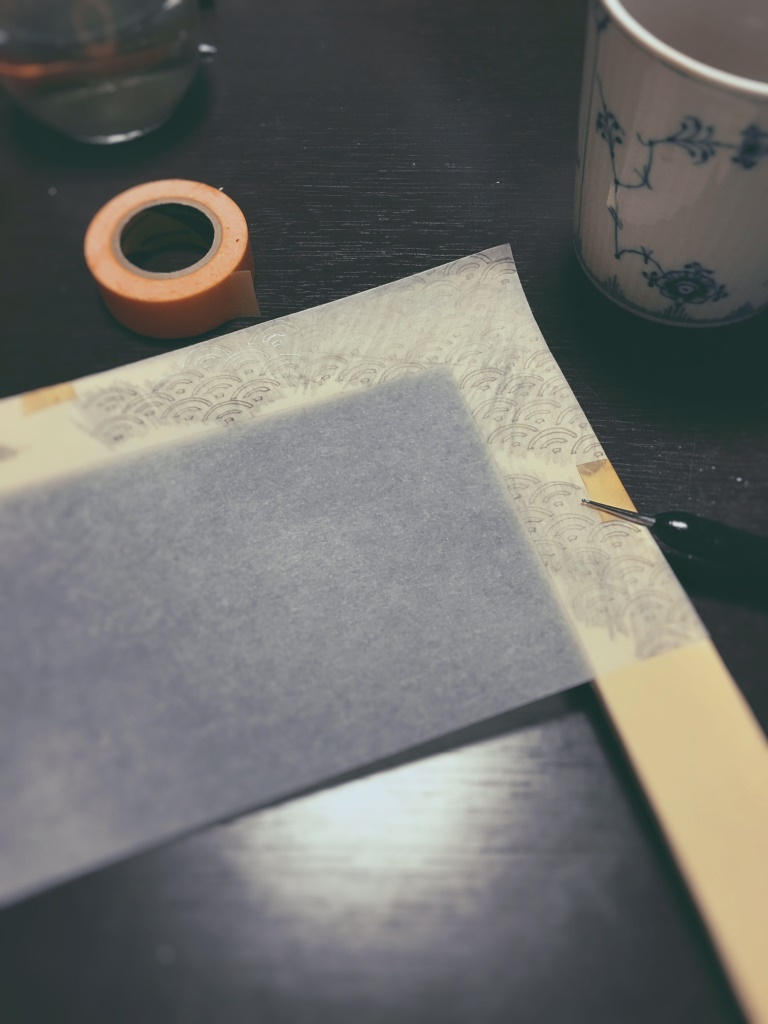

キャンペーン効果で発掘 10月29日

額縁に模様を入れるとき、

まずはトレーシングペーパーで下絵を作り

これを額縁の石膏地に転写します。

いままではカーボン紙を使っていましたが

どうも線が濃く残りすぎて、不便なのです。

上に薄い色を塗るときなど、いつまでも

カーボンの黒々とした線が透けてしまう。

トレーシングペーパーの裏に鉛筆を塗りつけて

転写すると、周囲も汚れがち。

どうしたものか。

先日、引出しを片づけていたら

(「ものを減らそうキャンペーン」は継続中、

と言いますか、生涯続く予定・・・)

水色のチャコペーパーが出てきました。

そうそう、そういえば買ったっけ。

そんな訳で盛り上げ装飾(パスティリア)の

模様転写にチャコペーパーを使ってみました。

これはなかなか良いですよ。

カーボン紙より繊細な線で写せる、

薄い色がある、水で消せる、など

今のところ便利この上なし。

装飾完成後に、要らない下描きは残りません。

いままで忘れられて引出しに眠っていた

チャコペーパーちゃん、宝の持ち腐れでした。

「ものを減らそうキャンペーン」で

発掘できて万々歳!なのです。

今後はチャコペーパーとカーボン紙

便利に使い分けをしたいと思います。

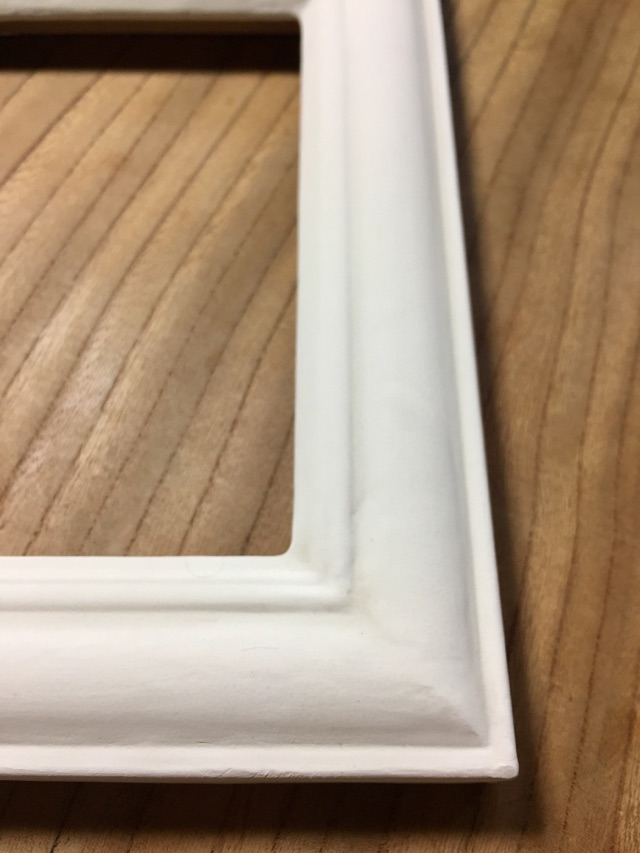

完成度をあげるために 10月22日

先日、とある方に

「金箔がきれいに仕上がらない、

どうしたら上手にできるようになるか

なにかアドバイスをしてほしい」

とのご相談を受けました。

その時はうまく答えられず、

ここ数日考えてみました。

効率的な作業のコツなどもあるけれど、

それは些細なこと。

結局のところ、心の持ち方

我慢する

あきらめない

「まぁいいか」の2歩先へ

なのではないかと思います。

自分との闘い、とも言えるでしょうか。

古典技法額縁の制作でいえば、当然ながら

木地作りから完成の美しさを左右します。

余計な段差はないか、接着剤は適量か、

隙間は埋めたか、ざらつきは取り除いたか。

ニカワ液は煮詰まっていないか、石膏液は適温か。

石膏を磨くときも磨き残しはないか、

木地が露出していないか、厚さは均一か。

金箔の小さな穴は丁寧に繕ったか。

基本的なことばかりですけれど

ひとつひとつが次の作業に影響し、

金箔の仕上がりを左右します。

「箔置きだけ」上手にすれば

美しく仕上がるわけではなく、

すべての作業が繋がっているのです。

ちょっとアレだけど、まぁいいか。

疲れちゃったから、もういいや。

と思ったことはわたしもあります。

いや、いまだに思うこと度々ですけれど。

ここを我慢してさらにトライするのです。

「まぁいいか」のつぎの1歩は「良く出来た」

そしてあともう1歩「これが今できる最上」まで

あきらめずに作業を積み重ねたとき、

完成した額縁は、きっと今までとは

ちがうものになっているはずです。

そして、それを繰り返して

額縁を作り続けていくことで

向上するのではないでしょうか。

と、考えています。

おこがましいですね。

ありきたりの内容になってしまいましたし

「言うは易し」なのも承知です。

わたしももっと上手く作りたいと模索中ですから

上に書いたことを実践する努力をします。

どうしたら完成度をあげられるか、というのは

もの作りの永遠のテーマのひとつ。

技術の修練と、心の修練と。

がんばりたい。

がんばります。

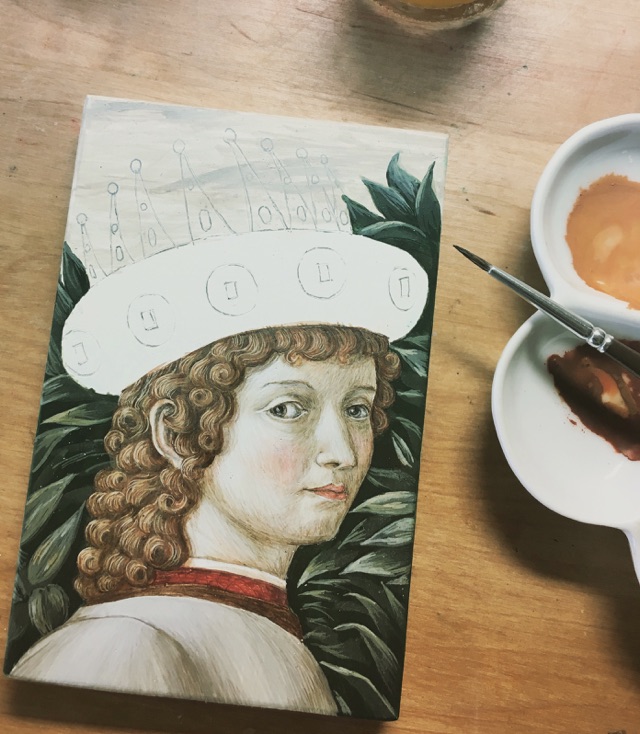

名前をあらためまして月桂冠 10月18日

ニスを吹き付けて完成しました。

以前に作った額縁と同じデザイン制作中は

いつもはブログであまりお話しませんが

この額縁は、なんだか良くできたようなので

嬉しくなってしまいました。

昨年つくった額縁より色つやが良い気がしています。

額装予定の作品と、よりしっくりくるでしょう。

完全に自己満足の世界ですけれども。

ところで、この額縁の名前は

「corona-di-fiori-1」花輪なのですけれど

改めて見れば花輪ではなくて月桂冠でした。

花はひとつもありませぬ。

というわけで、本日からこちらの額縁、

月桂冠「corona-di alloro-1」にいたします。

よろしくお引き立てくださいませ・・・。

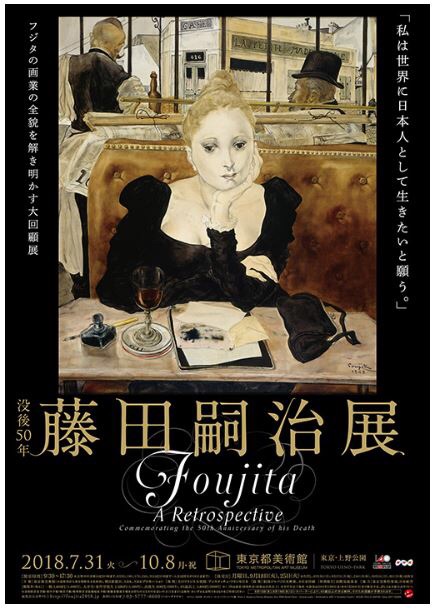

なにかを見た。 10月08日

毎度のことですが今回もまた

終わり間近の駆け込みでどうにか

藤田嗣治展を観て参りました。

没後50年とのこと・・・そうなのか。

わたしが生まれた時には亡くなっているけれど

半世紀も昔の人とも思えない。

さて、雨の日の夕方にもかかわらず

展覧会は大盛況で、ゆっくり感慨にふける

というような鑑賞はできませんでした。

それでもやはり、あの独特の

白く半艶消しの画面と細く長い墨の線、

そして古色を付けたような繊細な表現を

間近に観ることができて心は燃えました。

額縁も手作りしたことで有名なフジタですが

ポーラ美術館の「姉妹」の8角形額縁は

今はレプリカに換えられていて、

オリジナルを見ることは叶いませんでした。

でも今回、風景の小品(フランスの美術館所蔵)に

付けられていた額縁は・・・なにも記載は

ありませんでしたが、あれはきっと

フジタの手になるものだったろうと確信しています。

なんということも無い、白い箱額で

「姉妹」と同じような四角いモチーフの

彫刻が入っているのですが、

その彫刻の「美しい不揃いさ」と言いましょうか、

バランスと佇まいと、オーラと、

大げさですけれど、額縁からぐいと

腕を掴まれたような気持ちになりました。

あの額縁と絵のひと組を観て、

今回「フジタを垣間見た」と思います。

彼の本業の絵から感じるものではない、

もっとちがう何かを見ることができた、と思います。

もう思い出せないこと 10月04日

花輪模様の額縁を彫っています。

自分で作った額縁をそばに置いて

見本にしながら同じように作ります。

試行錯誤しながら昨年つくった額縁、

1年前のことを色々思い出しています。

もう思い出せない、ということが

分かったりもします。

1年は短いような長いような時間です。

これもひとつの嫁入り支度 10月01日

以前に作った額縁たちは、普段は我が家で

箱に納められてしずかに暮らしていますが

お客様に見本としてお持ちする時などには

おめかしして(磨かれて)出掛けます。

先日、ひとつの額縁がお客様のお目に留まり

お買い上げいただくことになりました。

見本としてお持ちしたのですが、

額装する作品とのサイズと色味がぴったり合い、

手に入り辛くなったオーナメントを使っていることもあり

現品をお納めさせて頂くことになりました。

これから額装をしてお届けする予定です。

わたしの心はすっかり母です。

娘(額縁)をお見合いに連れて行き、

ご挨拶をし、嫁入り支度を整えて嫁がせる・・・

うれしくてさびしい。

しみじみとした気分です。

ところで、このブログ「diario」でお話している内容は

必ずしも現在のことではないのです。

つい昨日のことをお話するときもあれば

数か月前の出来事のときもありますので

「そんなことをしていたのね~」程度に

思って下さればと存じます。

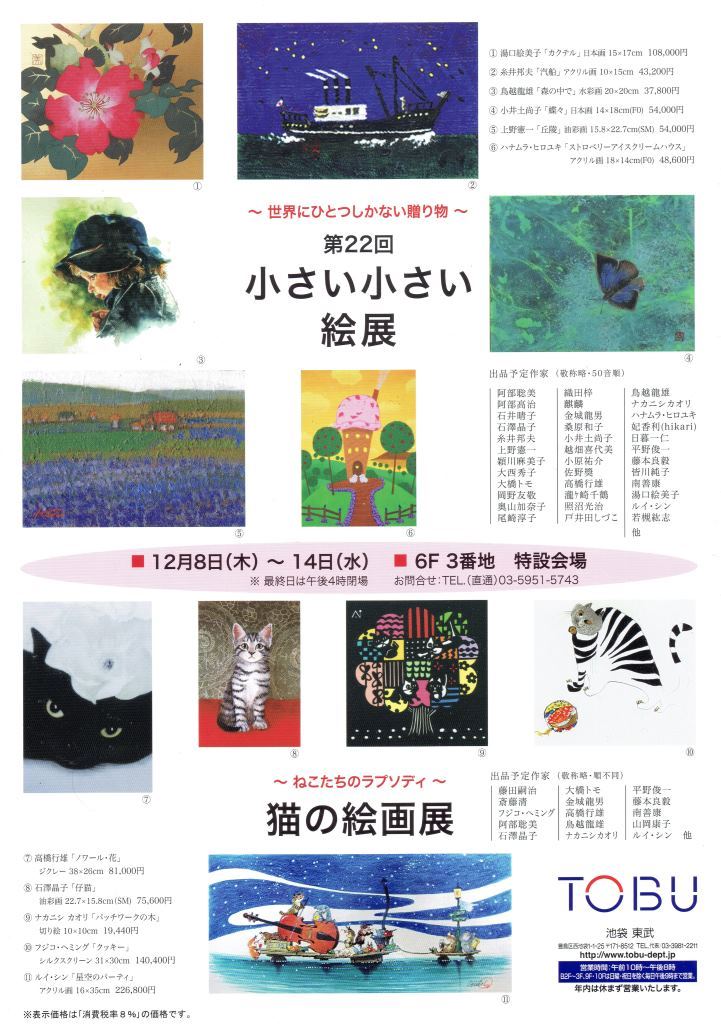

花と小鳥と女の子 闇に向かう乙女感 9月27日

ことしは諸事情によりいつもより早く

「小さい絵」展に出して頂く模写を

仕上げました。

あざみ、小鳥2羽、ギルランダイオの女の子の

4枚が完成しましたので

近々支度をさせて旅に送り出します。

(荷造りしてエージェントさんに発送します。)

今回の額縁はどれも市販のものを

改造しましたので、いつもと少し

雰囲気が違うような気がしています。

デザインが可愛らしくて小さくて、

よりメルヘンチックになったような。

絵の背景に暗い色を選んだからか

乙女感がねじくれてきたような。

変化もたまには必要、ということで・・・。

皆さまにご覧頂けるのは12月の予定です。

またご案内させていただきます。

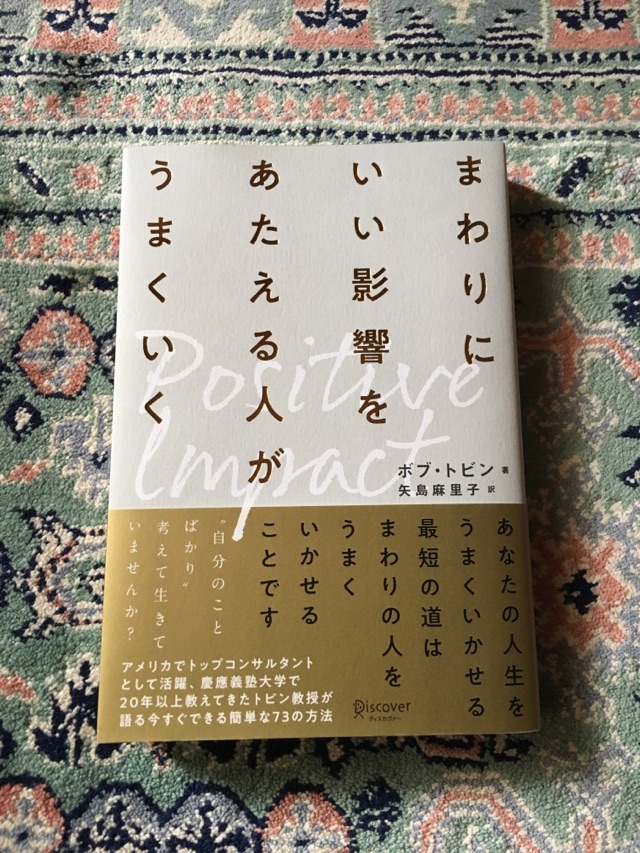

しらけて斜めなわたしだけど 9月20日

迷信を気にするくせに

斜に構えて「しらけ気質」のわたしは

自己啓発書籍の類は避けていました。

考えてみればそれも

コンプレックスの裏返しなのですけれど。

先日の楽しいお酒の席で、尊敬する人から

1冊の本を紹介されました。

「とても良い本だったよ。機会があったら

読んでみてごらん。」と何げない感じで。

著者はわたしも一度だけお会いした方でした。

「なんとなく」の斜めな態度で読み始めました。

顔を覚えている人が書いた本を、

尊敬する人が勧めているというだけで、

それだけで素直に頭に入ってくるのですね。

相変わらずわたしは子供っぽい・・・と

つくづく思い至りました。

もっと芯を持って柔軟にならねば。

わたしもトビンさんのように

穏やかで気持ちの良い人になりたい、と思います。

なにか活用法はないものか→だから物が増えるんでしょう 9月17日

金箔を手づかみできるのが便利な

カサカサ手のわたしですが

さすがに今年の猛暑では汗っぽくて

脱カサ、しっとり手になりました。

そうすると磨いた金箔など

触れませんので手袋必須です。

100円ショップなどで売られている

お手頃な白手袋の指先を切り取ると

金箔仕事も安心、大変便利なのですが、

さて。

切りとった指先部分はどうしたものか。

なにか活用できないかしら。

そう思ってしばらく置いておくけれど

結局いつも、ごみ箱にさようなら。

この布指サック、すぐ脱げちゃうのが問題です。

脱げなければ使える場面は思いつくのに。

もったいない気がする。

でも要らない。ううむ。

もったいないけど要らなものって

日々、けっこう沢山ありますね。

捨てるに忍びないというか。

だから物が増えるのですけれどね・・・。

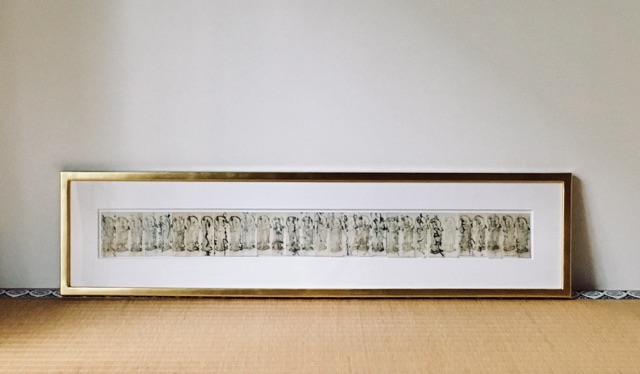

30人のお地蔵様プロジェクト 9月10日

お地蔵様30人を、一緒に額装しよう!

という計画が完成しました。

お札の様な和紙に刷られたお地蔵様は

5枚の札が1枚のシートに貼られています。

どのように並べるのが良いかな・・・と

縦に並べてみたり横に並べてみたり。

無難になってもつまらないし・・・

最終的に、1列にすることに決まりました。

そして91×20cmのお地蔵様大行列、

細長~~い額装が出来ました。

マットは3mm厚で安定感がありますが

額縁はシンプルな純金箔のツヤ消しで明るく軽く。

漆喰壁の床の間においても、

打ちっぱなしのモダンな玄関にかけても、

どちらも馴染みそうです。

それぞれ少しずつ表情も違う(ように見える)

かわいいお地蔵様、どうぞ末永くお守り下さい。

小鳥も。 9月06日

卵黄テンペラの模写は

黄金背景の小鳥も加わりました。

女の子の表情がどうにも上手くいかない。

・・・というところで

気分を変えて小鳥の華やかな翼を描いて、

尻尾が細かすぎてどうにも上手くいかない。

・・・というところで

女の子の髪の毛を描こうかなぁ。

あっち描いてこっち描いて

行ったり来たりしています。

それにしてもこのプラスチックパレットは

15年前に100円ショップで買いましたが

いまだに現役で、このパレット無しは

考えられないような相棒になりました。

100円ショップの物って長持ちしない

というイメージですけれど、

こんなパレットもありますよ。

これからも大事に使います。

突き刺さる迷信とその理由 9月03日

「夜に爪を切ると親の死に目に会えない」

なんとひどい言葉でしょうか。

おそらく小学生の頃に知った迷信ですが

それ以来ずっと心に突き刺さっています。

迷信だから気にすることも無い!

と思いつつも、どうしても気になってしまうのです。

そして相変わらず夜のお風呂上りに

爪を切る習慣はやめていないのですから

我ながら矛盾しています。

迷信ってなんでしょうね。

縁起の善し悪し、ジンクスも

全世界、太古の昔からありますし。

人間の心理は単純なのか複雑なのか。

「世界の迷信とその理由」なんて本

ありそうですね。

ちょっと読んでみたい気がしないでもない。

実物サイズで考えてみる 8月30日

先日、お客様と額縁のサイズの

打合せをしました。

このデザインで小ぶりの色紙を納める計画です。

作品と額縁の間をどのくらい空ける?

これはとても重要な決定です。

サンプルを眺めてもなかなか

イメージが湧き難いかもしれません。

今回、お客様のご提案で

実物大の簡単な図を描いて

(カレンダーの裏で失礼いたします!)

バランスを比べてみることにしました。

額縁と色紙の間、下の写真は

3センチと6センチの比較図です。

狭めの3センチ

広めの6センチ

こうして具体的に見ると

サイズ感がよりつかみ易くなるかも。

あまり大きな額装には難しいですけれど。

どちらがお好みですか?

使わないと、ずっとある。 8月27日

いまもひっそりと部屋の片隅にあります。

アンティークの箱に仕舞いこんだタッセルは

9年前の、そのままです。

「ものを減らそうキャンペーン」には

コレクションは含むつもりは無かったけれど、

わたしが死んだ後もこの箱とタッセルは

きっと美しいまま在るのかと思ったら

それも何とも言えない気持ちです。

物は「使わないとずっとある」のですよね。

分かっちゃいたつもりだったんだけれど。

思い立ってタッセルを、まずはひとつ

コレクションから引っぱり出して

活用することにしましょう。

濃色タッセルのモジャモジャな毛を

濡らして梳かして整えてみました。

これぞ9年間の「寝ぐせ」ですな。

整えていない色違いタッセルと比べると

美しい姿にもどりました。

真っ黒なタブレットにぶら下げる予定です。

すこし優雅な気分で作業できそう。

整えて使ってあげないと

タッセルもかわいそうですものね。

冬は早く来るから 8月20日

味を占めて、というのもなんですが

前回なんだか可愛らしくできあがったので

額縁を買い足しました。

同じデザインで楕円形のもの、

ひと回り大きいデザイン違い、

それぞれにまたテンペラ画を入れて

暮の「小さい小さい絵」展に出品予定です。

このままでは使えませんので、

裏側にいろいろと細工を施します。

「お色直し」をして色を変えたり

ワックスで汚しを付けるかもしれません。

それは入れる絵に合わせて、おいおいに。

とはいえ

夏真っ盛りと思っていたけれど、

案外と冬は早く来ます。

すでに日が短くなって空が高いです。

あまりノンビリしている時間はありません。

早いところ絵を描きすすめなくては。

新旧の良いところでひとり遊び 8月17日

卵黄テンペラで模写をしています。

ギルランダイオの若い女性の肖像。

以前は見本となる原画をカラーコピーで

サイズさまざま準備しましたが

最近はタブレットひとつです。

印刷物より細部がとても良く見えますし

拡大も思いのままに。

なんと便利な時代になったことか。

ルネサンス時代の古い技法で描くために

21世紀の道具を使うのです。

わたしにとってはまさに新旧の良いとこ取り。

ギルランダイオ、そして

レオナルド・ダ・ヴィンチに

500年後の現代を案内できたら・・・

きっと驚き楽しむのだろうなぁ。

レオナルドは最新流行の服を身に着けて

PCもすぐに使いこなしてしまうだろうな。

ギルランダイオは、きっと若い芸術家とも

古い職人とも様々な話をして目を輝かせそう。

などと勝手に妄想しながら描いています。

楽しいひとり遊びの時間。

決断しようそうしよう 8月15日

「物を減らそうキャンペーン」開催中の

わたしですが、なぜか骨董市には

行ってしまうのでした。ううむ。

でも

以前は「わぁかわいい」というだけで

衝動買いしていた古い絵葉書やら

ガラスの小瓶とか空き缶、ボタン、

何かの破片(!)、端切れなど

謎小物の誘惑には負けませんでしたよ。

昔に買った謎小物は今も手元にありますが

「かわいいけど、結局どうするのこれ。」

という状態で意味なく並んでおります。

もっと身軽になりたいのです。

近々には、段ボールもうひと箱くらい

本を手放したいと思います。

昨夏は嬉々として着ていたのに

今年は釈然としない服とかありますし。

要るような要らないような微妙な書類や

旅先でもらったパンフレット類、

見返すことも無い古い記録ノートも

いっそ古紙回収に出してしまおう。

後悔するかどうか、手放さないと分からない。

決断の夏、です。

風にご注意 8月13日

箔仕事の大敵は風です。

なにせ金箔は鼻息でも 飛んでしまいますから。

真夏の箔置きとなりますと

当然ながら扇風機はもっての外、

エアコンも止めねばならない訳でして、

でも金箔に水分はこれまた大敵ですので

汗を滴らせる訳にもいきません。

部屋と自分を強烈に冷やしてから エアコンを止め、

ささっと箔置き。

湧き出す汗とジリジリ上がる室温に

耐えられなくなったら

箔を隠してからエアコンをつけて・・・

普段の倍の時間をかけてしまう。

どうしたものか。

秋が恋しい日々でございます。

残暑お見舞い申し上げます 8月10日

言われなくても分かっているし

もう聞き飽きたわけですが

暑いです。

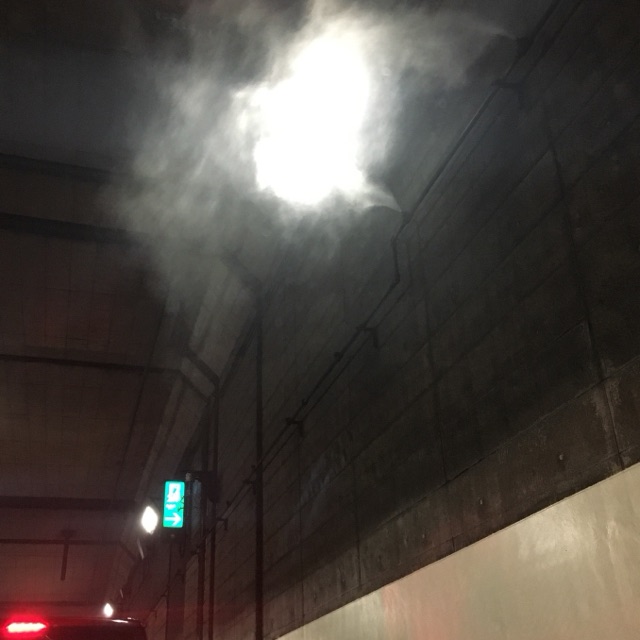

先日の夕方、車で外出時に首都高速の

トンネル内で渋滞になりました。

ダッシュボートに表示された外気温は

40度ですって。

繰り返しますがトンネル内です。

上を見ると水のミストが噴きだされていて

すこしでも涼しく快適に、という

心遣いが感じられます。

窓から手を出してみたら・・・

なんと言うのでしょう、手だけ入浴というか。

ミストサウナは大好きですけれど、トンネルですし。

さすがのミストも敵わない暑さなのですね。

気温40度の湿度100%、いやはや

オートバイの皆様の御苦労いかばかりか。

被災地の方、ボランティアの方をはじめ

どうぞ皆様、ご自愛のうえお過ごしください。

先人の教えに忠実に 8月06日

額縁の四角い形は

4本の棒状の木材を組んで作りますので

角をボンド等で接着する必要があります。

(他の補強ももちろんしますが。)

その接合部分にボローニャ石膏など

下地剤を塗り乾かすと、多くの場合

亀裂が入ってしまうのです。

留め切れ、と呼ばれています。

材木は湿度で伸縮しますし

ニカワ液も石膏液も水性ですから

乾くときのスピード、水分濃度、

木材の乾燥度やクセで

ひび割れが出るのは仕方がない。

だけど。

これはとても困ることが多いのです。

一旦ひび割れた石膏は、亀裂を埋めても

(エポキシパテ等で埋めても)

最後には線状の跡が浮き上がってきてしまう。

シンプルな額縁ほど目立ちますからね。

フィレンツェ留学先の修復学校で、

また古典技法の伝統技法書で、

接合部には目の粗い麻布をニカワで木地に

貼る、と教えられました。

そうは言っても

麻布を貼るとその分だけ厚みが出るので

美的に微妙・・・と思っておりました。

接着剤を変えてみたり、和紙を貼ったり

色々試したこともありました。

今回ひさしぶりに麻布を使ってみて

その丈夫さに改めて驚きつつ、

頼もしさを再確認した次第です。

ちいさな麻布が木地と石膏をがっちり繋ぎ、

細くて大きい不安定な額縁も亀裂皆無。

結局のところ麻布に勝るものなし。

基本に戻るって大切です・・・。

右往左往せず、今後は麻布を使うべし!

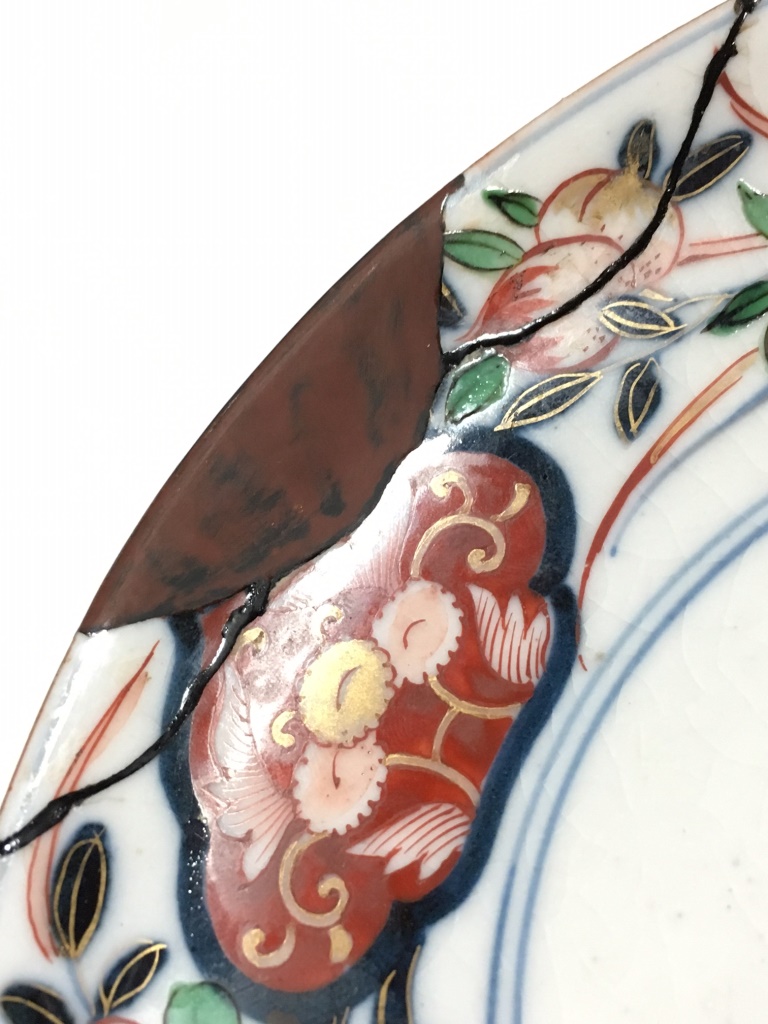

夏の金継ぎ大会開催中 その2 8月03日

大会報告その1でお話した

蒔絵みがきです。

数日前、薄く塗った漆に金粉を撒いて

2日間ほど室(むろ)で乾かしてから

最後に「堅め」の生漆を塗って

1日室入れ。

翌日に鯛牙で磨きます。

古典技法額縁のメノウ磨き同様に

とてもワクワクする作業ですよ。

岡晋吾さんのお皿が欠けていましたが

エポキシパテで欠けを埋め

本漆で蒔絵。

磨き終えて完成です。

金が入って、ワンポイントアクセント。

これはこれで可愛らしい。

今夜のお食事から使えます。

わたしはお手頃な漆を使っています。

マニキュアのような筆付き小ビンに入っており

ほんの少し出すことができて便利です。

室も、ご覧に入れるのが申し訳無いような

超簡易室、段ボール箱にタオルをしいて

ビニール袋で覆っています。

漆専用の部屋も無く、手頃な材料ばかり

ですけれど、いまのところ十分。

「平成最後の夏・金継ぎ大会」は

まだつづきます。

ドアの向こうの親子は誰 8月01日

なんども繰り返してみる悪夢。

夢の中で「ああ、またこの夢が来た」と

思いながらも抜け出すことができない。

皆さんもいくつかあるのではないでしょうか。

わたしの悪夢の話

聞いて下さいますか。

場所は以前に住んでいた古いマンション、

廊下の突き当りにある自宅のドア。

夢の中でわたしは子供に戻っています。

深夜、静かな家の中は薄暗い蛍光灯がひとつ。

家族は出かけていて一人で不安です。

鉄の玄関ドアの下部にある新聞受けの

ちいさな扉から人が覗きこんでいるのが見える。

わたしはそっと近づき覗き窓から外を見ると

うす暗いマンションの廊下で、

幼い男の子、小学生の女の子

そしてそのお母さん3人が

ドアのすぐ前に立っています。

覗き窓から3人と目が合います。

ドアの蝶つがいはいつの間にか壊れていて、

わたしは内側から必死でドアノブを引っ張っている。

ドアの向こうからそのお母さんの声が聞こえました。

「殺したのはお前だ」

いったいわたしは誰を殺したのでしょうか。

深夜の廊下に立つ3人は、誰なのでしょう。

余りの恐怖に、目が覚めてからも

しばらく茫然と暗い部屋を見詰めてしまいます。

この悪夢がなぜ繰り返されるのかも

いまだにわかりません。

メール不具合のお知らせ 7月28日

KANESEIホームページにございます

「contact」からのメール送信について、

7月25日あたりから不具合がございました。

発覚が遅れ失礼いたしました。

お送りくださったメールがキャンセルされてしまった、

またはKANESEIからの返信が無いという方が

いらっしゃいましたら、大変恐縮ですが下記のアドレス

hrk830kanesei@gmail.com

再度こちらへお送り下さいますようお願い申し上げます。

2018年7月28日 KANESEI

チューリップを箱に入れよう・・・かな? 7月27日

まるい板に黄金背景テンペラで

満開のチューリップを模写をしました。

天気が良くて乾燥している日を狙って

ニスを塗って、完成です。

ちいさな板の側面にも箔を貼りたい、

そんな時には持ち手の棒を取付けます。

真上からの照明で金箔を撮影するのは

難しいです・・・。

さて、どんな額縁に入れましょうか。

透明アクリルのボックスなど

シンプルな箱に納めてしまうのも

側面が見られて良さそうです。

でもやっぱり・・・

クラシカルな額縁に入れた方が無難でしょうか。

迷います!

夏の金継ぎ大会開催中 その1 7月25日

予定外にまるっと時間が空いたので

溜まっていた壊れ皿をひきずりだして

「平成最後の夏・金継ぎ大会」を

ひとりで開催しております。

「大会」と銘打ちつつも、

1日の作業時間はたったの30~40分程度。

薄く塗っては室入れ、そして待つ・・・

漆仕事は待ち時間が長~~いのです。

今回は日用使いの食器を簡易金継ぎで流れ作業。

本来は漆で作った接着剤や練り物で

繋いだり欠けを埋めるのですが

耐水性接着剤とエポキシパテで代用し

仕上げに本漆と純金粉を使います。

がっちり接着できて、表面は本漆なので

食器としての使用も安全ですから

違いを理解して、こだわりがないならば

この方法が一番合理的じゃないでしょうか・・・

賛否あると思いますけれども。

さて、下の2点は金の蒔絵をせずに

黒漆で完了にしようと思っております。

気が向いたら改めて蒔けばよし。

毎日使うような食器ですから

皿洗いも気兼ねなくしたいですしね。

今日は夕方になったら、きのう他のお皿に蒔いた金を

磨こうと思います。

これが楽しい作業なのです。ふふふ・・・。

やはりわたしは金を使う作業が好です。

頭の中がいっぱいだったころ 7月23日

この夏、古いフロッピーディスクに入れていた

自作額縁写真を引きずり出して保存し直し、

それらディスクから蘇ってきた写真は

かれこれもう20年近く前に撮影したものです。

額縁写真の中には、ギャーと叫んで

逃げたくなるような気分にさせるものもあり。

それもわたしKANESEIの歴史です・・・。

下の写真はフィレンツェ留学時代に

修復学校の木工授業で作った額縁です。

大学で模写したフラ・アンジェリコの天使図を

留学に持って行き、フィレンツェで額装しました。

いま見ると模写も額縁もつたない限りです。

まだ額縁師匠マッシモ氏に出会う前の留学1年目。

クラスメートは小箱などを作る横で

わたしはひとりで額縁を作って、修復学校では

「なんだか変わった-つまり面倒くさい-

留学生がいるぞ~」と先生方に思われていた

ような気がします。

材はジェロトンです。

学校の材木室から節穴のある材を選んで

(右中央部と下部に穴があります)

虫食い風にしようと思ったのでした。

デザインはその頃好きだったロマネスク風の

アーチを乗せることにしました。

ただのぶ厚い板だった材木を必死で切りだし、

ホゾを作って木を組んで、彫り、磨き、塗装し、

わざわざ日本から持ってきた絵を納めて。

これ以来、先生方は「コヤツの頭の中は

額縁ばっかりだな!」とご理解くださって、

様々なことを教えていただきました。

わたしが若く、ひたむきだったころの額縁です。

おつとめ品の花ひらく 7月18日

今年のお正月に「おつとめ品」で

安売りされていた百合根。

卵とじにしたり煮物にいれたり

茶わん蒸しの具としてもおいしい食材です。

これを、何を思ったのか家族が

庭の日当たりの良い場所に埋めました。

いや、正確には植えました。

もったいない事をしちゃって・・・

と思っていたのですが。

5月ごろにはにょきにょきと

猛スピードで背を伸ばし始めました。

最初は信じられなかったのですが

なんとこの夏に花を咲かせました。

咲いた花は百合でした。

いや、当たり前ですけれどね。

百合根でしたからね。

食用の百合根は鑑賞用の百合とは違う種類で、

食用の根はすでに死んでいると思い込んでいましたし、

更にはおつとめ品でくたびれた根だったし・・・

いやはや、わたし驚きました。

こんなに立派な花を咲かせるのに

いつも食べちゃってごめんね、と思いつつも

じゃがいもだってにんじんだって

土に植えれば芽をだし花を咲かせるんだものねぇ・・・

と、なんだか感慨深い気持ちになったのでした。

植物の命よ、ありがとう。

サンソヴィーノチャレンジ つづき② 7月16日

相変わらず隙間時間に彫り進めた

サンソヴィーノ額縁はひとまず

彫り終わりましたが、さて。

次なる装飾をどう進めるか。

正統派サンソヴィーノ額縁は

全面に石膏を塗り、金箔または

金箔と褐色の組み合わせで装飾されて

かなり豪華できらびやかなものが多いのです。

金と黒は前回の額縁と同じになるし

褐色の彩色はあまり好みでない。

全面金箔はちょっと強烈だし(お財布にも強烈)

白木の状態ですでにコッテリ派手派手。

これを金箔仕上げにしたら・・・ううむ。

ここは邪道に木地仕上げにしちゃおうか

などと企んでおります。

どうでしょう、イタリアの皆さんに

いやがられるでしょうか。

せっかくなのだから、ここははやり

正統派を追った方が良いか。

・・・まだしばらく悩み考えてみます。

さよなら東宝日曜大工センターパパ 7月13日

東宝日曜大工センター ご存知ですか。

幼い頃には父に連れられて行き

額縁の仕事を始めてからは自ら行き

散々お世話になったホームセンターは

2010年に閉店、今はもうありませんが、

いまだにどのホームセンターも

つい大工センターと呼んでしまう。

隣には東宝映画撮影所があって

大工センターで庭の掃除用具を買う

芸能人などよく見かけたり

ちいさな売店でソフトクリームを食べたのも

良い思い出です。

カナヅチ振り上げるお父さんの

イラストバッグには 紙テープを入れていて

使うたびに思い出す大工センター。

そろそろこのバッグもお払い箱、

懐かしの大工センターの記憶も

バッグと共に擦り切れて 消えてゆく。

ちゅーちゅーたこかいな 7月09日

「ちゅーちゅーたこかいな」

二の四の六の八の十

「にのしのろのやのとう」

と同じように、二つずつ数えるときの

数え歌のようなもの。

6月の大歌舞伎劇中で中村芝翫さんが

小判を数えるときのセリフにあって

とてもとても久しぶりに聞きました。

幼い頃に祖母とおはじきを数えた時のことが

突然に鮮明に思い出されて、なんだか

ホンワカと涙が出そうになりました。

しわしわで骨ばって、かさかさに乾いていて

いつも暖かかったおばあちゃんの手の

(なにせ冬でも半袖で過ごすような人でした。)

感触や声が蘇って来ました。

わたしのおばあちゃん。

サンソヴィーノチャレンジ つづき① 7月06日

作っていますサンソヴィーノ。

なにせ彫りが深いので

木づちをふりまわして

右腕が鍛えられた気がします。

いつものことですが、木地の形が

(自分で設計したのに)そもそも違うので

オリジナルよりロールの高さが足りませんが

そこはまぁ、可能な範囲で善処ということで。

いや、それにしても難しい・・・

夜の深みにはまらないように 7月04日

「物を減らそうキャンペーン」は

地道にゴソゴソと続けています。

すこしずつ、でも確実に減っています。

先日はFD(フロッピーディスク)を処分しました。

KANESEI初期の額縁写真が主ですが

プライベートの写真記録もいくつかあり、

捨てるに捨てられずにいました。

この度ようやくFDドライブを買って整理。

ディスクその数71枚・・・。

読み取りに時間がかかるし

4分の1の写真データはすでに劣化して

読み取り不能になっていました。

でもとにかく、これでひとつ区切りを

付けることができた気分です。

71枚のFDよ、ありがとう。

助け出せた写真や記録はまだ

きちんと見ることができていません。

なんだか怖くて。

写真って心に深く響くものですね。

夜に見ると深みにはまりそうなので

天気の良い午後にでも見ることにします。

ダダーンと。 6月29日

大きな肉塊を焼くとか

大量の野菜を刻むとか

ダダーン!と料理をしたくなるときがあります。

血が騒ぐというか、暴れたくなるというか。

そんな時は心の中ではロッキーのテーマが

流れているものです。

これも発散のひとつですね。

そうしてスッキリしたらご飯が出来ている。

こんな方法で発散できるのですから、

なかなか良いと思います。

冷えたビールがあればなおのこと良し。

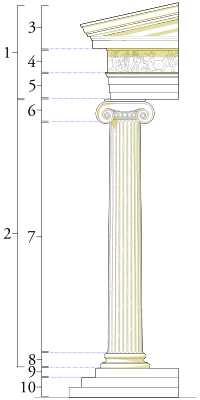

サンソヴィーノチャレンジ 6月25日

16世紀後半にイタリア・ヴェネト州で

「サンソヴィーノ」スタイルという

額縁が流行しました。

ヤコポ・サンソヴィーノという

建築家・彫刻家から採った名前だとか。

ほどけたロールケーキのような渦巻きや

うろこの模様などが特徴的なデザインです。

そのサンソヴィーノ額縁を

作ってみようと思っています。

鼻息荒く準備を始めましたが、

簡略化したとはいえ

下描きを進めれば進めるほど

写真を見れば見るほど

重なりが複雑で渦巻きがぐるぐるで

不安も渦巻いてまいりました。

KANESEI風味のサンソヴィーノになっても

とにかく途中で投げ出さずに

完成させたいと思います。

むむむ・・・挑戦です。

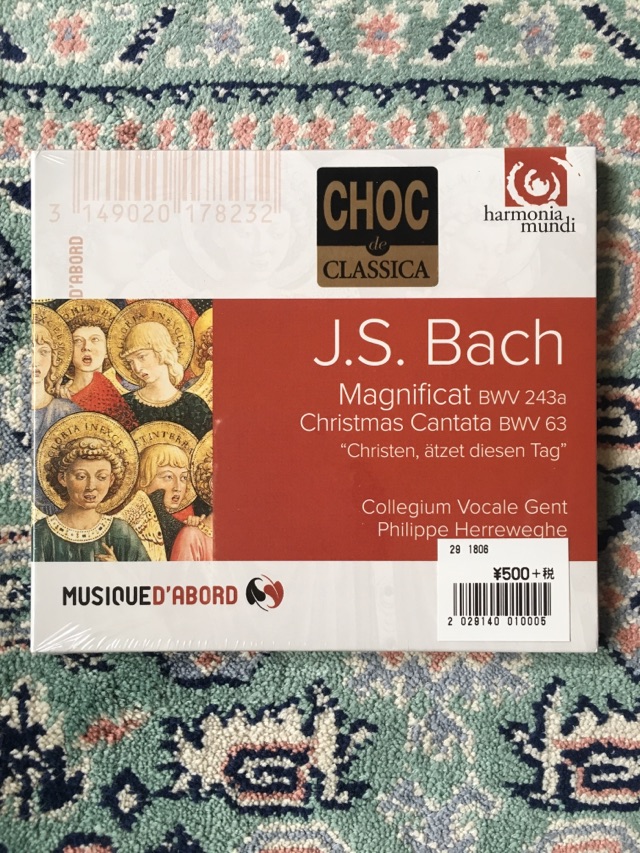

天使の誘惑に負けて夢を見る 6月18日

久しぶりに銀座の山野楽器2階にいったら

ついうっかりワゴンセールを覗き込んでしまう。

先日、必死になってCDを売りとばしたのに

また増やすのかい?!と思いつつも

結局レジに向かってしまうのでした。

だってジャケットがゴッツォリの天使なのですもの。

ここのところようやく雑貨と服の誘惑は

ぐぬぬ・・・とかわせるようになったけれど

CDショップと書店は克服ならず、わたしの鬼門です。

立ち入らないようにしていたのに

まんまと自分に負けてしまいました。

音楽も文章もデータが主流の昨今ですが

「手に持つ実感」「貸し借りできる」ということは

やはり抗いがたい魅力だと思うのですよね。

そんなわたしは古いのでしょう。

お婆さんになったら益々時代に取り残されていそう。

変な詐欺に引っかかったりしないようにせねば!

と今から自戒を込めて考えている次第です。

一方で、優秀で親切なロボットアシスタントが

ひとりに1台付いていてくれるから大丈夫、

というくらいずっと進んでいると良いなぁ

なんて夢も見ていたりします。

いまのところはAIBOが欲しいのですが、

これもまた夢のひとつ。

根暗な乙女風 6月11日

先日ご覧いただいたリメイクフレームに

あざみの花の模写をいれました。

ルドゥーテのあざみを 卵黄テンペラで。

最初から黒い額縁に入れるつもりで

背景や花の色もアレンジしたので

並べてみるとだいぶ違うのです。

グレーと黒と濃いピンクの組み合わせは

気が強いけれど根暗な乙女、の雰囲気。

なかなか好きな仕上がりになりましたよ。

12月の「小さい小さい絵」展に出品予定です。

なぜそこに、あゝなぜあなたは書いたのですか 6月04日

色々な本を開いて資料を探していたのですが

久しぶりに見たこの額縁、やはりなんど見ても

一瞬驚いてしまいます。

というのも、これです。

表面の金箔の上に直接、整理番号が記入されています。

こちらも。

なぜ。

なにゆえここに書き込むのでしょうか。

まさか油性ペンではないとは思いますけれど。

この額縁、展示するという本来の用途の予定は無く

もはや資料としてだけの額縁なのでしょうか。

整理番号、必要ですからね。

額縁の裏側に、紙のラベルを水性の糊で

貼りつけてくれたらどんなに良かっただろう。

だれが、いつ、なぜここに書いたかは

知る由もありません。

現在もそのままにされて本にも載せるということは

おそらく理由もあるのでしょう。

でも、額縁を制作、そして修復する立場としては

なんだか複雑な気持ち。

せっかく素敵な額縁作ったのになぁ、・・・とか。

何百年も大切にされてきたのになぁ、・・・とか。

ううむ、わたしが気にし過ぎなのだろうか?

せめて可逆性のあるもので記入されていることを

願うばかりです。

フレームリメイク お色直し 6月01日

小さな黒額縁に古色付け。

ワックスを塗った上に「偽ホコリ」の

パウダーをはたきました。

しばらく待ってから布で磨きます。

この額縁、ずいぶん前に画材店のセールで

ふたつ買って忘れていたのですが、

ひょっこり出て来たので

黒に塗って雰囲気を変えました。

下の写真の奥がリメイクしていないものです。

元は明るいクリーム色の大理石風。

クリーム色もかわいいけれど

黒のアンティーク風も

なかなか良い感じに出来たと思います。

どちらがお好みですか?

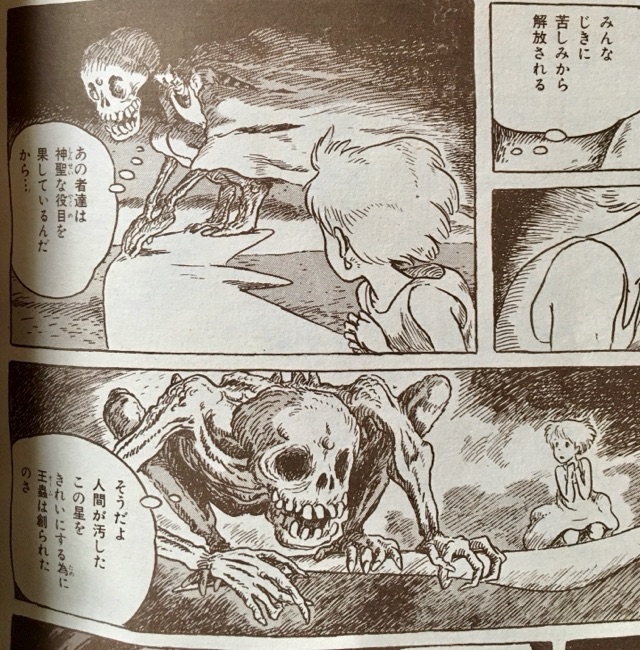

翼に乗る怪物 5月28日

ボーイング737に乗りました。

席はちょうど翼の上。

おおきな翼は地上では垂れ気味だけど

空の上では美しい反りがあります。

この辺りに座るといつも思い出す

「風の谷のナウシカ」コミックのワンシーン。

骸骨姿の「虚無」がもっともそうなことを言って

ナウシカを丸めこもうとしています。

ドキドキします。

飛行機の翼に怪物が乗っているシーンは

昔に観たホラー映画にもあったような記憶です。

「翼に怪物が乗っていたら」は

皆が考える恐怖のひとつ、なのでしょうか。

くわばらくわばら・・・

楽しい仕事 5月18日

額縁修復の仕事

失われた装飾を復元して

正面から斜めからさまざま見て

あるいは自然光や蛍光灯、薄暗い光で見て

オリジナル部分と見分けが難しくなった時

ニヤッとしてひとり悦に入り

この仕事が好きだなぁとしみじみ思うのです。

しあわせなわたし。

頼むことが出来るようになったら 5月16日

わたしは幼い頃からひとりで催し物に参加したり、

友達と遊ぶけれど、ひとり遊びも好きで飽きないという

「ひとりが基本」の性格で、今もあまり変わりません。

ですのでKANESEIも基本的に、お客様との打合せ、

デザイン、木地作りから完成、納品まで

ほぼひとりで行っています。

もちろん材料や既成の竿を購入はしますけれども。

ですがここ数年で、他の方の技術をお借りして

わたしのデザインした木地を作って頂く

「発注」という機会が増えてきました。

KANESEIが受注する額縁の内容や

数が向上してきた、とも言えるでしょうか。

なぜかずっと思い込んでいた

「自分の持つ技術と既存の材料で完成させられるだけの

仕事しかできないんだ、自分でやらないと

いけない義務と不安」という考えから解放されて、

「この額縁を完成させるのに必要な技術と材料が

わたしに無いなら、できる人に仕事としてお願いすればいい。

そうすれば作ることができる」を受け入れました。

我ながら遅すぎる気づきでしたが。

受け入れることで身心がとても楽になりました。

わたしの仕事、オーダーメイド額縁のご注文を頂いて作る、

という仕事も、お客様からみてみれば

「自分の思ったような額縁が欲しいから、

作る人に注文して(頼んで)手に入れる」のですから、

頼む、頼まれる関係がずっと前から身近にあったのでした。

互助、ギブ&テイク。

人間が生きる上の基本なのでした。

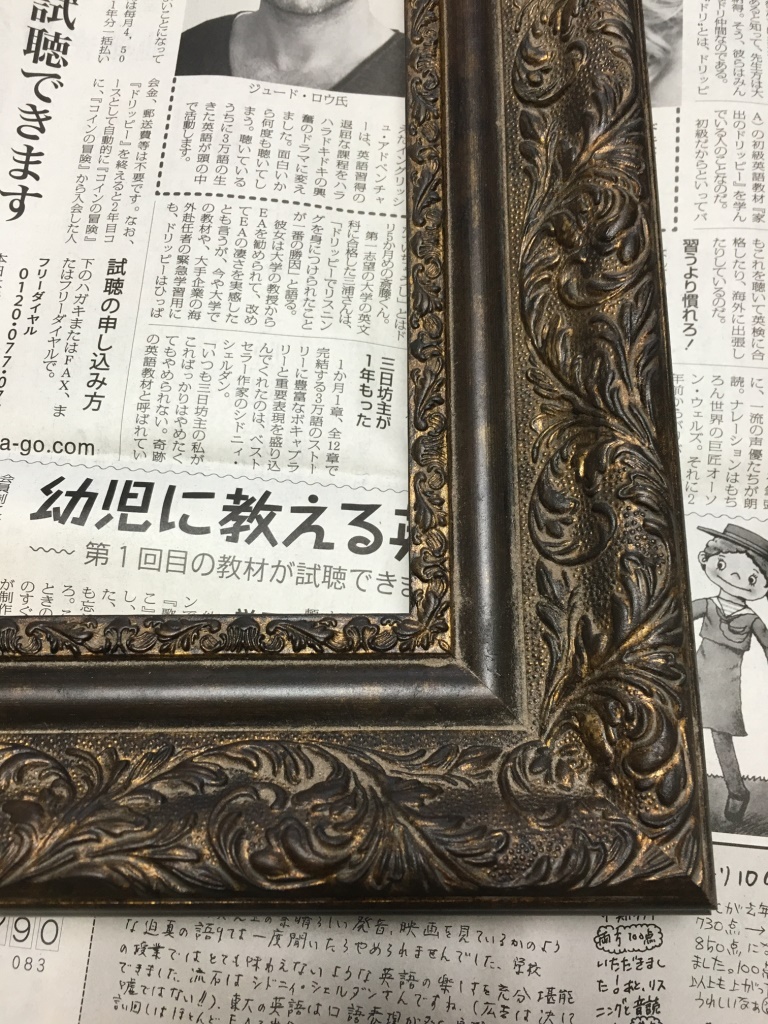

新聞紙を使いますか 5月11日

昨年12月に、思うことを思うままに

ブログに書いていこうと決めましたので

以前なら「こんなことをお話しても

仕方があるまい」と思っていたような

ちょっとしたことも書くようにしています。

このブログのタイトル diario ディアリオは

イタリア語で「日記」です。

わたしのつぶやきにどうぞお付き合いください。

前置きが長くなりましたが

先日ふと思いました。

新聞紙を活用するのは日本独特のことなのか?

それも日本の古い人間だけなのか?

わたしは額縁制作の作業中もLAPISでも

作業台の汚れ防止にしょっちゅう新聞紙をしきます。

粉も絵具も油も糊も、すべて受け止めてくれて

作業後には惜しげなく丸めて捨てられる。

なんて便利な紙なのでしょう。

でも、SNSで海外の作家や工房の様子を見ても

壁のマスキングに貼っているのを1度だけ、

新聞紙をしいて作業しているのを見たことは・・・

思い出せる限りありません。

わたしの作業風景(新聞紙をしいた作業台で

嬉々としている)の写真をSNSで見て下さった

海外の方々、一体どう思っているかと考えたら

なんとも言えない気分です。

でもやっぱり、新聞紙は便利ですからね、

これからも使い続けると思います。

なんでもかんでも新聞紙で包んで

きっちりと仕舞い込んでしまって

結局どこに何があるのかわからない

祖母の納戸を思い出しました。

新聞紙って昭和なイメージ。

たけのこときのこの問題。 5月09日

もの心ついた時からずっと

「たけのこの里」が好きでした。

いいえ、いまも好きです。

先日「きのこの山」をひと箱いただいて

しばらく手を付けずに眺めていたのですが

おおげさに意を決して食べてみたところ

なんと。

「たけのこの里」より軽くておいしいのでは?

あれ、おかしいな、こんなはずじゃなかったのに。

食の好みは体調や状況によって変わりますけれど

この「たけのこの里」から「きのこの山」への

自分の変わり様は内心小さくない驚きでした。

これはもしや・・・年齢によるものなのでは・・・。

大なり小なりこうした変化は

日々起きているのでしょう。

気づくきっかけがお菓子だっただけで。

つぎに買い物に行ったとき、どちらを買うか。

たのしい迷いが増えました。

10年ずっと守られて 5月04日

KANESEIの福の神様であるモッコウバラ、

今年は元気に沢山の花を付けてくれました。

いつも見ごろを迎える連休ですが、

桜同様にモッコウバラも今年は開花が早くて

そろそろ花の終わりを迎えています。

写真は今年4月の19日に撮ったものです。

わたしが「モッコウバラは福の神様」と

お話しているのは、毎年この時期は

ありがたいことに作業部屋にこもって

制作に励んでいることが多いから。

不思議な、としか言いようのないタイミングで

額縁人生をステップアップするような

プロジェクトを頂戴しています。

ずっと休み続けているインターネットからの

ご注文受付も、はやく再開したいと思いつつ

今年もドタバタと花の時期が過ぎていきます。

お待ちくださっている方に申し訳なく思っております。

わたしの作業部屋の窓辺に、日除けになるよう

母が黄色い八重咲のモッコウバラを植えてくれて、

花が美しく咲くようになってから10年。

モッコウバラの神様に守られ導かれた

10年を思い返しています。

国立歴史民俗博物館 4月25日

良く晴れた爽やかな日に、千葉県佐倉市の

国立歴史民俗博物館へいきました。

「世界の眼でみる古墳文化」という

企画展が目的です。

古墳からの出土品の展示はもちろんなのですが

古墳内部を実物大に再現したものを覗き込んだり

壁画の詳細な模写(日本画による)を間近で観たり

アメリカ大陸やヨーロッパの「古墳的なもの」

の解説がとても興味深かったですよ。

王様のお墓の上に次の王様のお墓を作って、

そうしてどんどん積み重ねて巨大化するなんて。

なぜ重ねるんだろう??不思議です。

この博物館は国立だけあって、常設展が

かなり充実しています。

先史・古代(改装中)、中世、近世、

近代、現代と日本の歴史文化を追って

映画のセットのような街が作ってあったり

ジオラマやビデオ上映があったりと

体験型の展示が多くてとても楽しいのです。

きっと子供も喜ぶだろうなぁ、という感じ。

なにせ広くて、すべて見るには1日がかり。

当初は博物館の後に川村記念美術館や

ホキ美術館に行こうと目論んでいましたが

博物館で力尽きてしまいました。

それくらい楽しめる博物館です。

東京からすこし遠いけれど、

公園や植物園も充実していて気持ちの良い場所、

連休に遠足としてお出かけください。

レストランの古代ハヤシライスも

おいしかったですよ。

国立歴史民俗博物館

2018年3月6日~5月6日まで

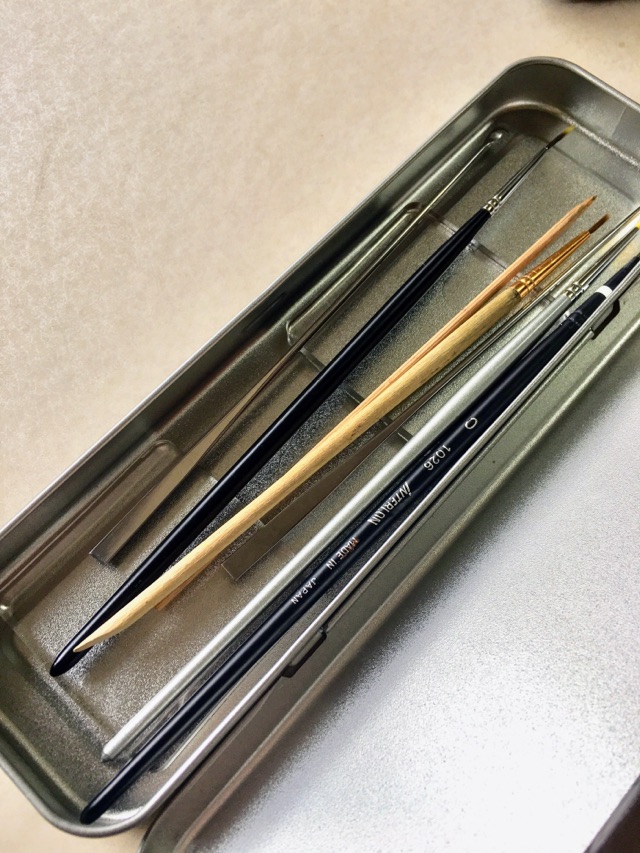

MAさんの筆収納アイディア 4月23日

先日、atelier LAPIS でMAさんの

作業台をふと見たら

カンペン(死語ですか?)に筆が浮いているよう。

よく見てみたら、筆がジェルパッドに

貼りつけて収納されていたのです。

これはとても良いアイディアですね。

ジェルパッドは100円ショップで売られている

耐震ジェルだそうです。

これならカバンの中でペンケースが揺れても

筆は軽いので動かず、穂先も痛みません。

ジェルパッドは水洗いできるので

ホコリがついても大丈夫。

なるほどなるほど!

筆巻きよりずっとコンパクト。

巻いたりほどいたりの手間もかかりません。

そして見た目も美しい。

わたしも真似しようと思います。

ちいさいもの好き 2 4月20日

マカロンを食べ終わった

ラデュレの小箱。

中にはオーナメントを入れています。

小さい箱に小さいものがガサゴソと。

骨董市で買い集めたふるいもの、そして

フィレンツェのマッシモ氏に頂いたものも。

石膏で型取りして、額縁や小箱装飾に使います。

花型もありますよ。

ぜんぶ同じじゃないか、ですって?

いやいや、細部も厚さも違うのですよ。

使う目的で買いはじめましたが

眺めるだけで楽しい気分。

いつのまにかコレクションになっていました。

ニヤニヤが止まりません。

笑ってないで作りなさい、ですって?

はい、そうします。

太古の思い出との別れ方 4月18日

1月末にお話しした「物を減らしたい欲求」は

低音でドヨドヨと、わたしの中で続いています。

服や本といった比較的整理しやすいものは済み

(第一回整理。本当はまだあるのです、きっと。)

「開かずの引出し」に着手しようと思いました。

この引出し、とても便利な場所にあるけれど

いままで全く活用していませんでした。

そっと開けて、唸って、そっと閉じる。

何故かと言えば、それは「思い出だけ」しか

詰まっていないと分かっているから。

連絡先も分からなくなった

学生時代の友人と撮った写真、

ものすごく古い手帳、

頂いたまま箱に入ったお土産品、

従兄と一緒につくった夏休み実験の結晶、

そうです、要らない物だけです。

もう何年も開けずに済んだ引出しの中身、

えいやとひっくり返して

中身を見ないで捨ててしまえば

楽なのは分かっていますけれど。

必死で整理して、結局どうにもならない

いくつかの物がまた引出しの奥に戻されました。

いったい皆さん、こういった物は

どう扱っていらっしゃるのでしょうか。

「捨てる」に気持ちを持っていくには

わたしはどうしたら良いのでしょう。

「だんしゃり」の本でも読めばいいのでしょうか。

それとも開き直ってあきらめる?

なぜ捨てられないのか理解に苦しむと

思われる方が沢山いらっしゃるのも

わかっているのですけれど。

わたしの「太古の品々」を目の前に

ぼんやりしゃがみこんでしまうのでした。

フラ・アンジェリコの後ろ姿を追って 4月16日

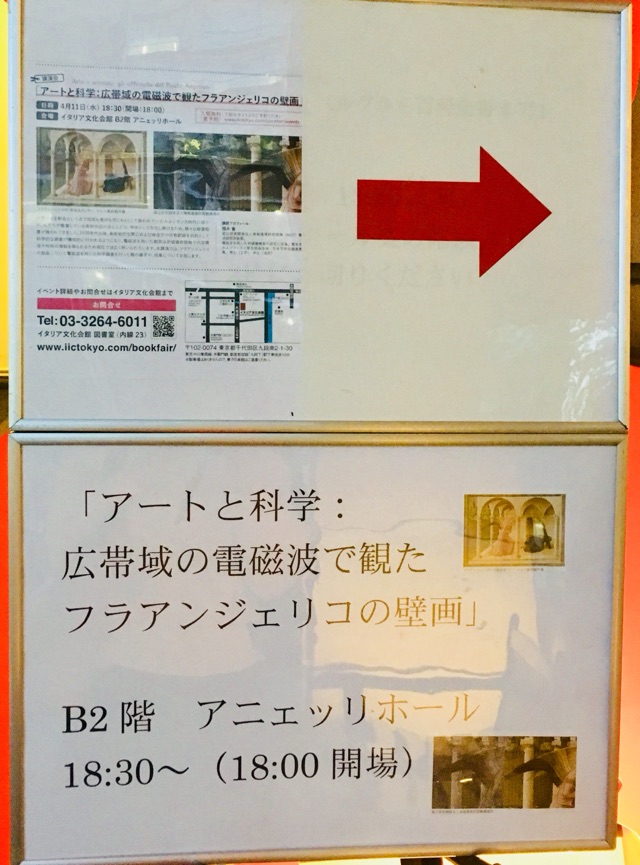

4月11日の夕方、九段にある

イタリア文化会館での講演「アートと科学:

を聴講しました。

講師の福永先生は、電磁波についても

分かりやすく解説してくださいましたが、

この電磁波調査がいかに修復に役立つか、

なによりワクワクするような、ジオットや

フラ・アンジェリコがどのような手順と材料で

テンペラ画やフレスコ画を制作したのか?

というお話を聞けました。

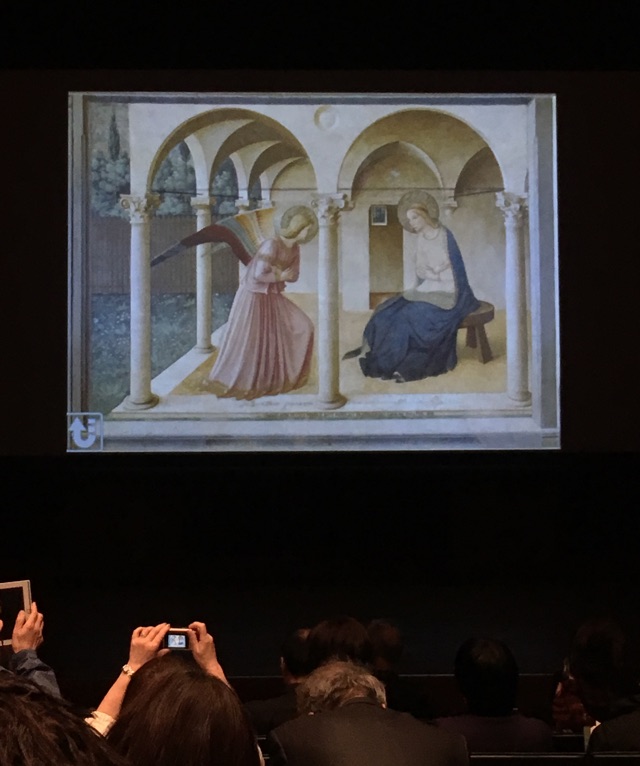

サン・マルコ修道院の至宝「受胎告知」の

フレスコ画について、

・マリア様のクリーム色の衣は、当初は

コチニールの赤い顔料で塗られていた。

・1960年代の修復時にはすでに赤が失われていた。

・天使の翼の顔料はすべて土系の顔料である。

・漆喰の最後の層(ジョルナータ)は0.5mm程

の厚さで作られている。

・湿式法の上に乾式法で草花や赤褐色の

アウトラインが描き加えられている。

・建物奥の天井付近に当初は鳩が描かれていた。

などなど、他にもジオットのテンペラ画についても

気づけば体を乗り出して聞いていました。

やー。

とても面白かったです!

サン・マルコ修道院の狭い廊下に足場を組んで、

黒い僧服の腕をまくったフラ・アンジェリコと弟子、

そして左官職人がせっせと作業している後姿、

並んでいる道具や筆、匂いや音まで

想像できたような気がします。

画像はwikipedia からお借りしました

こうして今まで大切に大切に

調査し、修復し、保存されてきました。

あらためて保存修復の大切さと面白さを

思い返す、興奮冷めやらぬ夜でした。

Aちゃん、知らせてくださってありがとう!

余白の美、その対極 4月06日

最近、合間にすこしずつガサゴソと

彫り進めていたアユース材の小さな額縁、

そろそろ木地作業終了です。

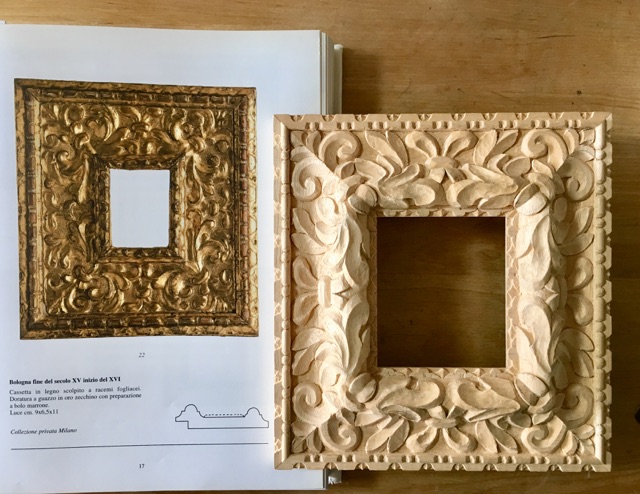

今回のデザインはイタリアの額縁本

“REPERTORIO DELLA CORNICE EUROPEA”

に載っている15世紀末ボローニャの額縁を

参考に作りはじめました。

まずは簡単なところから着手。

隙間時間に作りましたので

ここまで2カ月弱かかってしまいました。

木地の形が違うので、彫り進めながら

すこしずつデザイン変更をしていきました。

仕上げに部分的にペーパーをかけます。

調え終わり、本と並べてみたらずいぶん違う。

オリジナルも全面細かく彫ってありますが

自分の額縁を改めてみてみると

ちょっとやり過ぎちゃった?

詰め込み過ぎた・・・ような気がしています。

見本にした額縁は平たい箱額、

わたしの木地は高さのある外流れ型ですから

オリジナルより主張が出たのかもしれません。

「小さくぎっしり」が好きなので

まぁ、これはこれで。

石膏をかければもう少し落ち着くだろう

と思っています。

ちいさいもの好き 4月04日

先日ご覧いただいた和柄の引出しツマミは

ほかのツマミ一族とともに小箱に納まりました。

わたしの宝物、タンブリッジウェアの小箱

こっそり開けると

ツマミのサンプルが12個。

数年前にもご紹介したのですけれど

また見て頂きたくて登場させました。

和柄ツマミで箱も満席です。

小さい箱に小さいものがぎっしり。

ニヤニヤしながら眺めています。

知って驚くたのしみ 3月30日

宮本輝著「田園発港行き自転車」を読みました。

宮本輝氏の作品は、高校の国語の教科書で

出会って以来、すべてではありませんが

読み続けています。

その「田園発・・・」の中で

『おっしゃった』という言葉が

「仰った」ではなく「仰有った」と書かれていました。

この文章を見たとき、我ながら目が見開きました。

「おっしゃった」と言う言葉は日常で使います。

文字として書くとき、またwebで変換する時も

「仰った」となるのが当然と思っていました。

でも今回の「仰有った」で、「おっしゃった」の

本当の、と言いましょうか

本来の言葉の意味がようやく理解できたようです。

目上の人からの「仰せ」が「有った」。

おおせあった。おっしゃった。

そうか・・・!

ううむ、なるほど。

すでにご存じの方にとっては「何を今さら」なこと、

「仰せ」の意味を考えれば分かりそうなこと、

そして些細なことかもしれませんけれど

わたしにとっては新知識。

頭の片隅にさっと日が差したような気がしました。

新たな疑問も湧きます。

なぜ送り仮名が「仰・った」になったんだろう?

そもそも送り仮名はどうやって作られるのだろう?

こうした発見と疑問が自分の日々に

もっと起れば良いのに。

そのためにも、そして楽しみのためにも

読書は生涯続けようと思います。

類人猿の歩み 3月26日

朝起きて、ぼんやりと立ちあがったら

腰にぴきっとした小さな衝撃があって

それから30分後にはもうイダダダダ・・・

これはいわゆるぎっくり腰。

背筋を伸ばすと痛い。

腰を丸めるのも痛い。

一番楽な姿勢は、膝を曲げて前傾姿勢

両手は横に垂らして足は肩幅に開いて。

スクワットの途中のような体勢でした。

自分の歩く姿を鏡で見たら、

あら、これって図鑑で見たんじゃない?

猿から人間になる途中、類人猿の姿でした。

このまましばらく「常にスクワット状態」の

体勢で過ごしたら、脚と腹筋が鍛えられるかも?

ぎっくり腰が治ったらお腹周りが引き締まって

階段昇りが楽になっていたりして??

なんて呑気なことを考えています・・・。

日頃の運動不足を痛感。

ある日突然やってくるぎっくり腰

皆さまもどうぞお気を付けください。

丸と四角 金箔きらきら 3月02日

丸いものと四角いものを同時進行で

作っています。

小箱と引出しのツマミです。

木地はどちらも市販のもの。

今回はKANESEIにはめずらしく

和風の模様を入れることにしました。

デザインは「日本の模様 第一集」青幻社より。

石膏を塗り磨いた小箱とツマミに模様を転写したら

ニードルで線刻します。

赤色ボーロを塗って純金箔を水押ししたら

メノウ棒で磨きつつ、線刻のラインも

細いメノウでなぞり磨きます。

磨き終わりました。

金箔がきらきら。

和柄初挑戦でしたが、新鮮な気分です。

完成後、またご覧頂きたいと思います。

逃げる月と去る月 2月28日

2018年が始まったのはいつでしたっけ?

クリスマスとお正月が終わったのは

つい先日だったでしょう?

それがもう2月は終わりですって!

亡くなってしまった明治生まれの祖父が

「昔から2月は逃げる、3月は去るというのだ。

お正月から2月、そして3月は

それくらい早く過ぎ去ってしまう。」

と言っていたそうです。

2月はもう逃げてしまったので

3月が去ってしまわないうちに

心の準備をしなくては。

いや、心の準備をする準備、だったりして。

何の心の準備か、ですって?

それはまぁ・・・ほら、色々です。

皆さまもどうぞ有意義な3月を!

古典技法額縁の未来 2月16日

あとしばらくしたらコンピューターや機械が

人間に代わって多くの仕事をするようになるのですって。

古典技法額縁はどうだろう?

機械でもきっと作れるようになる。

「手仕上げ風」の揺れや趣もつけられるでしょう。

でもプログラムを作ってまで大量生産する物でもなし。

AIロボットがつくる古典技法額縁ってなんだか

とても「上手」で、きっちりと正確なものになりそう。

そしてクローンのような古典技法額縁が

無人の部屋で喜びも無く生まれたりして?

だけど

「機械じゃなくて人間が作った額縁」が

欲しいと思って下さる方もきっといる。きっと。

古典技法額縁にとってかわるものが登場しなければ

あるいは額縁自体が消滅しなければ

細々ながらも需要はあるのではないかな

少なくともわたしが生きている間は・・・

と、楽観的に考えている今日です。

明日はだれにも分からないけれど。

AIロボットが、作る「たのしさ」と「つらさ」

そして「よろこび」を知ったとき

いよいよ人間が危ういのかも知れません。

キッチリしないのが大切 2月09日

ちいさな額縁を作っています。

フラ・アンジェリコの天使を描いた

テンペラ模写を入れる額縁です。

今回は全面に金箔を貼り、

刻印で模様を入れることにしました。

デザインは15世紀にイタリア・トスカーナで

作られた額縁を参考にしています。

フラ・アンジェリコと近い時代の雰囲気に。

刻印をきっちり打つのではなくて

なんとなく、ランダムに打つように心がけると

おおらかな優しい雰囲気になります。

きっちりしないこと。

これが必要なときもあります。

クリヴェッリの花、その額縁 2月05日

模写したクリヴェッリの花のテンペラ画に

額縁をつくりました。

木地にスパイラル形の細工材と

石膏型取りしたオーナメントを取付けて

アクリルグアッシュで彩色しました。

仕上げにワックスで古い雰囲気に。

「黒い螺旋」spirale-nera1の

オーナメント違いのデザインです。

額縁がちょっとごつかったでしょうか?

でもなかなか気に入った仕上がりになりましたよ。

毎度のことですが、写真に撮ると

実物通りの色を再現できなくて

いつも慌てます。

アクリルガラスには何やらうつり込んでしまうし。

家中を右往左往して場所を探すわりには

これぞという1枚が撮れなくて

結局何枚も載せてしまうことに。

上の完成図3枚のうち、一番実物に近いのは

最初の1枚目なのです・・・。

つくづくプロのフォトグラファーの方の

技術とセンスには驚き尊敬しております。

徹夜明けの天使 1月31日

引き続き卵黄テンペラで

フラ・アンジェリコの天使を模写しています。

写真は下色を塗ったところ。

肌の下には緑を塗るのがこの時代のスタイルです。

受胎告知の大天使ガブリエル

威厳のある涼やかな表情なのです。

衣装はおおまかに完成間近、肌に影を入れました。

順調に描きすすめてきたつもり

が・・・模写天使の顔ときたら

あなたどちら様ですか。 へんな顔!

ニセモノ感満載になってしまいました。

(模写なのでもともとニセモノなのですけれど!)

徹夜明けの天使? 目のクマがひどい。

顔色も緑人間を引きずったままだし

髪もおかしなことになっています。

小さな点ひとつで表情が変わります。

足したり引いたり描けば描くほどに

どんどん違う顔になって、

結局一番最初がマシだったりして。

数日後、気を取り直して修正をば。

これにてお終いとさせていただきます・・・。

これからニスを塗って額縁に入れます。

額縁のデザインはもう決まっているのです。

フフフ。

大丈夫、それはまだここにあるよ 1月29日

なにが自分に起こったのか、

いいえ、きっと普通のことなのでしょうけれど

突然に荷物を減らしたい衝動にかられています。

いままで1度の引っ越しと1度の留学による

荷物整理を経験してはいるのですが

子どもの頃のものもそのまま箱に詰めて

押し入れの奥だとかタンスの上に追いやって、

クローゼットも本棚も現在と過去が入り乱れ。

よくあるパターン「要らない物に占領されて

いま必要なものを片づける場所が無い」になっています。

恥ずかしながらわたしは自他ともに認める

「捨てられない」タイプ。

でもそろそろどうにかせねばなりません。

もう聞かないCD、読まない本やマンガ

見ないDVDをまとめてみたら段ボールに3箱も。

買取サービスにお願いすることにしました。

二束三文にさえならないかもしれませんが

1度は欲しいと思って買ったもの、

自分でゴミに出すのも忍びないのです。

もしどこかに欲しいと思ってくれる方がいれば

と一縷の望みをかけて(大げさ)送り出します。

大学時代に通学でつかった思い出深いバッグも

2回しか着ていないけれど古くなったワンピースも

諸々たくさん、リサイクルに出す整理をして

お別れの準備ができました。

古い化粧品や空き箱(これぞ無駄中の無駄)も

分別してじゃんじゃん追い出してみたら

思った以上に大きなスペースが空いたようです。

でも、本当に二度と使わないもの

--幼稚園時代に集めたガラスのミニチュア動物や

上手に編めたセーター、イタリア語で書かれた

スペインガイドブックとか--は

またもとの暗い場所に押し込めたのでした。

いつか手放せるときが来るかしら。

きっと来ないのだろうなぁ・・・。

ひとそれぞれと思いますが、わたしにとって

使わない=必要ない、ではないのですもの。

使わないけれど、それがまだ手元にあるという

安心感のようなもの、とでも言うのでしょうか。

最後まで手放せないのは「思い出」なのですね。

そんな思い出があるのは幸せなことなのだろう

と思っています。

クリヴェッリの花、その意味 1月17日

小さいテンペラ画模写をしました。

サイズは6×6cmほどです。

カルロ・クリヴェッリ作の

「聖母子と聖フランチェスコ、

聖セバスティアヌス」から部分です。

小さな画面にぎっしり詰め込まれた感じで

描いていてとても楽しい模写でした。

オリジナルはロンドンのナショナルギャラリーに

所蔵されており、175×151cmの大きな板絵です。

模写したのはマリア様の右にある花。

ガラスや白いバラは聖母の処女性を、

赤いバラは愛、キリストの受難を象徴するとか。

Carlo Crivelli “Madonna col Bambino in trono

tra i santi Francesco e Sebastiano” 1491

National Gallery,London

画像はwikipedia からお借りしました。

クリヴェッリの模写は初挑戦でした。

ビシィィッとした線が見やすいけれど

それを真似るのはまた難しい・・・という発見。

この絵に合わせようと額縁を準備していたのですが

乗せてみたらまったく合わないことが判明しました。

むむう、新たに額縁を準備することにします。

どんな額縁が良いでしょうか?

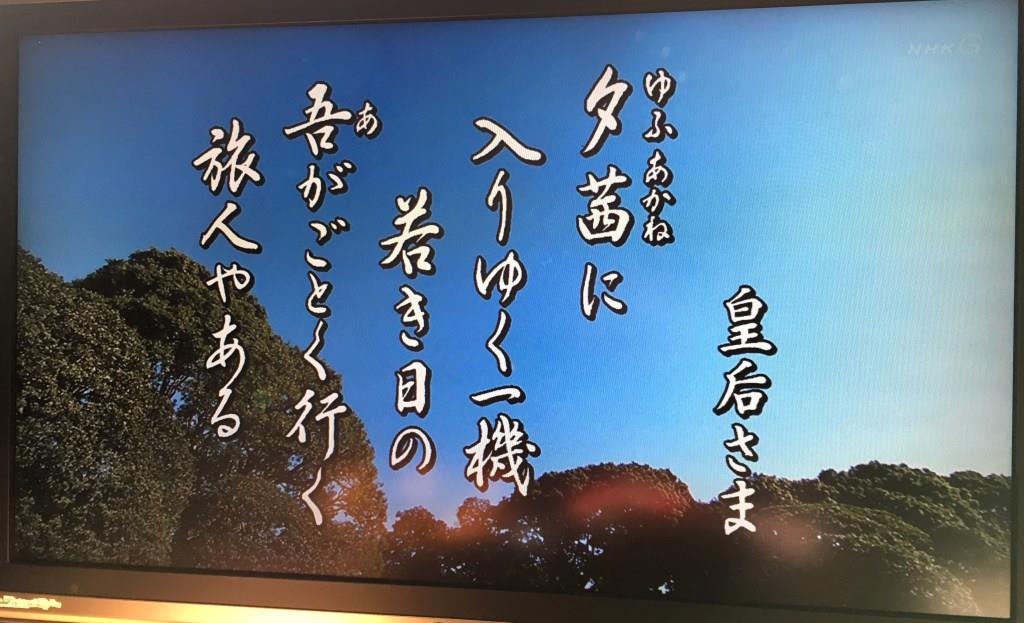

歌会始と選ばれた言葉 1月15日

2018年の歌会始、お題は「語」でした。

ふーむ、2016年の「人」2017年の「野」より

すこし難しそうなお題です。

選ばれた方々の歌が発表されたあと、

アナウンサーが歌の背景などを解説します。

その内容を聞いて、わたしが同じ心境あるいは

光景を見たり感じたとき、どう詠むだろう、

どの言葉をどのように並べるか。

考えます。

「歌」とするからには、普段使いの言葉も良いけれど

もうすこし、なにか・・・。

おなじ気持を表すにも、言葉ひとつで

心に響くかどうかが決まってしまうのですね。

分かりきっていることだけれど難しい。

わたしが日々なにげなく使っている言葉も

相手に気持ちよく伝わっているのだろうか。

皇后さまの御歌は、たったこれだけの言葉から

100倍くらいのことを表現されているような

ふわぁっとした暖かさと思いやりを感じます。

日本語は奥深く美しい。

日本語に対する感覚を、もっと大切に

研いでいきたいと思った朝でした。

来年のお題は「光」、明るい歌が多くなりそうです。

進むとき、眺めるとき 1月10日

砂の上の足あと

おおきな歩幅で迷いなく進む足あとは

まっすぐ海へ消えました。

海に進む人を陸から眺める人もいる。

わたしはどちらだろう。

進むときもあるし、眺めるときもある。

進むも眺めるも、その良さがある・・・けれど。

小幅でも、今は進まねば。

きっと吉報です 1月05日

鎌倉の鶴岡八幡宮、若宮側を通った時のこと。

おや、草の中にふわふわがひとつ。

なんだろう?

リスだ!

たたたっと来て、こんにちは。

「なにか良い知らせがあるのかい?」

と聞かれましたので

いいえ、特に無いのだけれど

あなたに会えたのが良い知らせかも。

・・・と答えたとたんに行ってしまいました。

きっと吉報が届く予感です。

わき目をふらず正直に 1月03日

あけましておめでとうございます。

どのような年末と年始をお過ごしですか。

我が家のお正月、今年も例年通り。

それで良いのです。穏やかに。

暮にお参りした森戸大明神でひいたおみくじに

「わき目をふらず正直に働いて信心怠らなければ

おのずから幸福が来ます」との一文がありました。

むむ、なるほど。

わき目をふらず正直に。

今年の抱負といたします。

皆さまにも心豊かな一年になりますよう!

あけましておめでとうございます 1月01日

旧年中はありがとうございました。

新春を迎え皆様のご多幸をお祈り申し上げますと共に

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成30年 元旦 KANESEI

真っ赤な気球から愛をこめて 12月25日

メリークリスマス!

幼い頃は毎年、小さいけれど本物の

もみの木のクリスマスツリーを飾っては

ドキドキしたものです。

今はもうツリーは飾らないけれど

毎年この天使だけは出しています。

たぶん母が選んで買ってくれたのでしょう。

真っ赤な気球にぶら下がる金色つばさの天使。

・・・あれ、天使は飛べるのではなかった?

と思いましたが、

この天使の翼は 飛ぶには小さすぎるのかもね。

窓際に置いた寒さが苦手な植物たち

月下美人や蘭の緑に囲まれて明るい南国風。

今年も機嫌良さげにびょんびょんと

飛びまわって愛を振りまきながら

「ハロー♡ メリークリスマス♡」と言っています。

わたしも楽しいクリスマスを過ごそうと思います。

汚れた金が好きなのさ 12月22日

今日のお話はいわゆるdirty money ではありません。

すみません、まぎらわしいタイトルなのは

重々承知なのですけれど、つい。

先日「なぜ古典技法の額縁を作るのですか?」

という質問を受けて、ほとんど無意識に出た答えが

「おそらく金(gold )が好きだからでしょうか」でした。

その時「ええっ!!金ですか?!」と驚かれ

その驚きにまたわたしも驚いてしまったのですが。

金が好き・・・意外でしたでしょうか。

その方にはわたしに、あるいはわたしが作る額縁のイメージに

キラキラした華やかな金の印象がなかったからでしょう。

金の「俗っぽいイメージ」がお嫌いだったのかも。

でも、わたしが古典技法額縁を作るようになったのも

黄金背景テンペラ画で純金箔の水押し技法に魅了されたことが

おおきな理由の一つですから、金好き歴は長いのです。

風化した、古びた金が好きです。

赤いボーロに乗った金箔をメノウ石で磨き上げる。

その輝く金をわざわざ汚す作業を加えます。

汚れて擦れて傷がついて、それでも下からほんのりと輝く

半艶の金の額縁を作りたいと思っています。

2018年のこころの糧 12月20日

大山崎山荘美術館で開催された

有元利夫回顧展をどうしても観たくて

12月のはじめの頃、思いきって

京都に行きました。

山崎駅はJRで京都駅から15分くらいと近いのですが

とてもとても静かな場所でした。

線路を渡って、かなり急な坂道を

えっさえっさと10分くらい登ると

素晴らしい洋館がありました。

この洋館に入れるだけでも嬉しい。

重厚な洋館と有元利夫の作品は

とても良い組み合わせでした。

作品の前で、ひたすらぼぉっとしてしまう。

絵を見ている。

けれど違うものも同時に見ているような。

東京の小川美術館で毎年の展覧会を

楽しみにしていますけれど

来年もお休みとか。

こうして遠くまで来ましたが

有元利夫を「補給」できましたので

2018年もこの記憶を頼りに

心穏やかに過ごせると思います。

枯れはじめた花をそえて 12月13日

ずいぶん前、プロのフォトグラファーの方に

わたしの額縁を撮影していただく機会がありました。

雑誌に掲載するための写真でした。

どんな風に撮ろうかと相談していたとき

「夕方前に部屋の自然光の中で

枯れはじめた花を添えよう」と提案されました。

わたしの額縁の色や古い仕上げの雰囲気を感じとって

そしてわたしがイメージしていることを理解して

とても美しく表現してくださったと感動しました。

青山、表参道のほぼ全ての花屋さんから

(枯れはじめた花を売るお店はありませんから

廃棄準備された花を少しずつ)かき集めた

枯れはじめの花を添えて撮影したことを

庭のバラをみて思い出しました。

終わりの始まりの花

特別な色や雰囲気は今もとても好きです。

思うことを思うままに 12月07日

KANESEIのホームページ「works」の

写真キャプションを整理していて、ふと「diario」を

ブログを始めた頃の2009年から 読み返してみました。

当時のブログは今より文章も短くて

額縁に限らず、身のまわりのことや

思ったこと考えたことを書いていたようです。

最近はブログが半分仕事の様になって

自分で内容を狭めていたかも?

また最初の頃のように自由に書こうと思います。

「犬さん犬さん知らないでしょ教えてあげましょうか

KANESEIブログは製作以外のことももっと書くんだって!」

「あらなぁに、馴れ馴れしい鶏さんだこと

ブログを思うままに書くのは当然じゃないの

あなたは2017年のKANESEIでしょ

わたしは2018年のKANESEIよ

ニュースタンダードはわたしよ! ふふん」

「おや生意気だわね、猪さんに言いつけるから」

「!!??」

意地の悪いふたりの会話

干支張子 加守田次郎

久しぶりの金継ぎ 全然ちがう 12月04日

友人から預かっている朱塗りのお盃の

金継ぎをしております。

ずいぶん前にお預かりしたのですが

お正月も近づきそろそろタイムリミットです。

とても久しぶりなので、金継ぎ稽古時に頂いた

プリントを見直したりと心もそぞろ。

金継ぎ稽古では陶器や磁器の焼物ばかりを

直していましたので漆器の作業は初めてです。

いざ始めてみたら、当然ながら漆器金継ぎは全く違います。

なんと言っても、硬い磁器は研げるけれど漆器は傷になる。

わたしの持っている金継ぎ用の磨き棒では磨けないし

コンパウンドを使ってみる勇気もない。

手袋をしていると指先が漆に触って

他の部分を汚してしまっても気づきにくかったり。

マスキングすれば良かったと気づいても後の祭り!

焼物より数倍難しいのでした。

うーむ、安請け合いしてしまいましたが 後悔先に立たず

とにかく出来る範囲で。

こわいよーこわいよーと思いながら直すと

器に「こわいよ」が染み込みそうなので

なるようになる、で参ります。

いやはや。なんとも。

なんてブツブツ言っていますけれど

やっぱり金継ぎは楽しいです。

自宅のひとり趣味として再開しようとたくらんでいます。

小さい小さい絵展 2017 11月30日

あれ、ついこの間ようやく秋が始まったのでは?

と思っていたらもう師走間近です。

どうしよう、どうしようと言っていても

時間は過ぎていくものですね。

今年の「小さい小さい絵」展は

12月7日木曜日から13日水曜日までの1週間です。

例年と同じく卵黄テンペラの模写を出品いたします。

暮の忙しい時期、息抜きにすこしだけ

お立ち寄り頂けましたら幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

今年はDMにも載せて頂きました。

タイトルが「カトリーヌ・プレイ・・・」とありますが

「カトリーヌ・ブレイの時禱書」が本当です。

ミスプリ、失礼いたしました。

第23回 小さい小さい絵展

12月7日(木)~12月13日(水)

池袋東武百貨店6階1番地 アートギャラリー

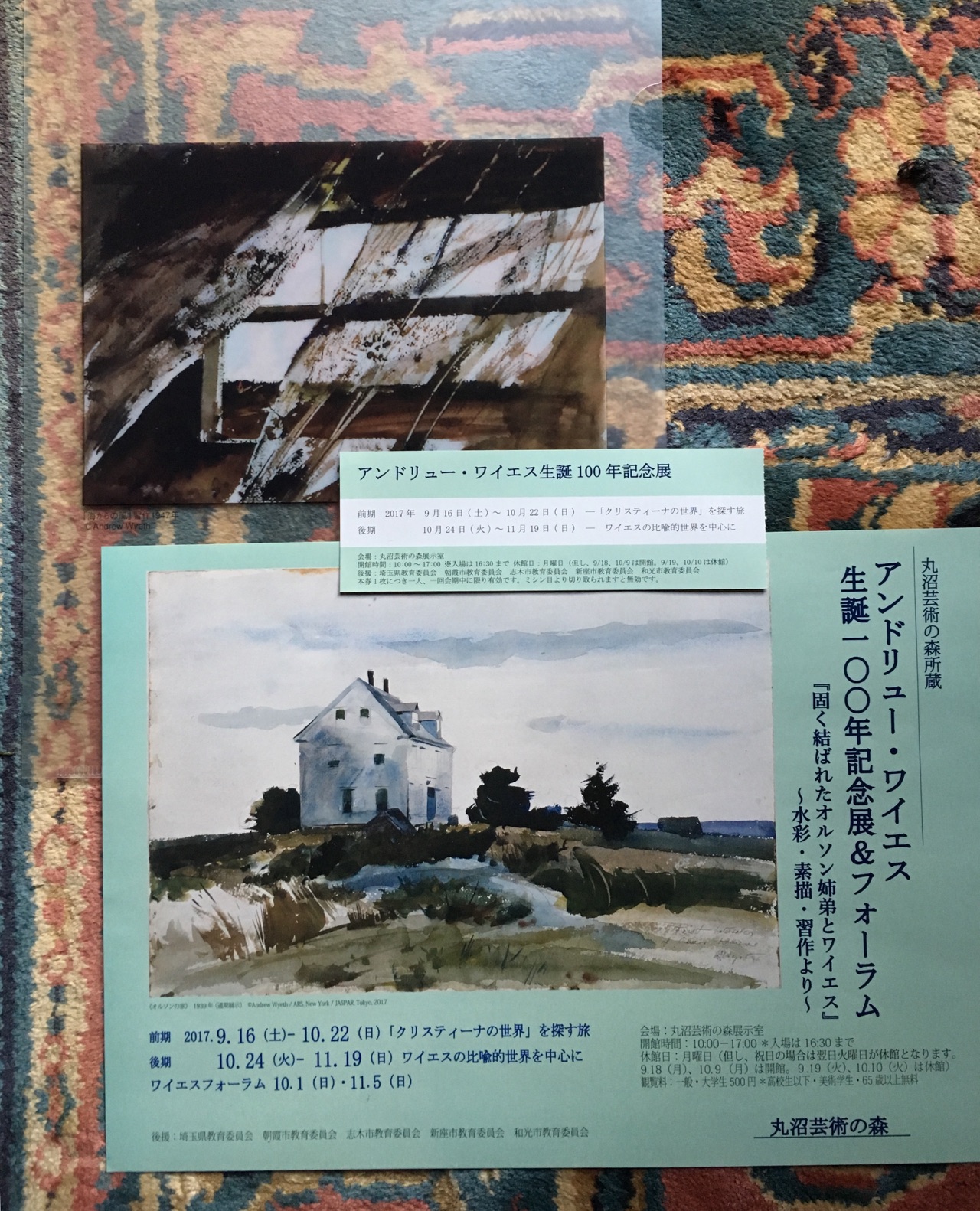

丸沼芸術の森 ワイエス展へ 11月27日

ステンドグラス作家の雅子さんと妹のあっこさんと先日

埼玉県朝霞市にある丸沼芸術の森へ行きました。

アンドリュー・ワイエス生誕100年記念展覧会です。

この施設は郊外にある、広大な丸沼倉庫の

敷地内を通り抜けていく先にあるとか。

手作りの案内看板を頼りにてくてく進みます。

新しいアスファルトも清々しい芸術の森に到着。

先にあるこぢんまりとした美術館に入りましょう。

こちらのコレクションは館長(社長)がワイエスの

作品、思想に感銘を受け、ワイエス本人に会って

直接購入したという水彩、エスキスです。

ワイエスというとわたしはテンペラを使った

精密な描写の印象が強いのですが、

ワイエスが心に浮かんだイメージが失われる前に

素早く描いた水彩画は優しくゆっくり心に入ってきて、

でも深すぎるほど奥深くに染み入るのでした。

今年で生誕100年と聞くと

ワイエスが亡くなった時のショックを思い出し、

同時にそれからわたしが過ごした時間を考えました。

時の流れが早い、なんてことは何千年も前に生きた人も

同じように思ったのでしょう。

展覧会鑑賞後、グッズショップでお土産を買い

学芸員の方と沢山のお話をさせて頂き(気づいたら1時間も!)

上映ビデオをゆっくり見てから 帰途に付きました。

アットホームな、ワイエス愛に溢れる、 とても素敵な美術館でした。

*ワイエス展は終了しました。

引出しの整理は夜のうちに行われる 11月13日

作業の手順、使う材料や方法で悩んでいるときは

たとえば移動中でも友人とおしゃべりしていても

常に頭と心の大きな部分を占めていて

無意識に解決策を考え続けているような状態です。

それは眠っているときも続いています。

夜明け近く、半睡半覚のころに

「あれはこうすれば出来るんじゃない?」

「あの本に載っていたはずでは?」

「やっぱりあれはダメ。こっちにすべき」

まるで誰か・・・あるいはもうひとりの自分に

ささやかれたような突然の「ひらめき」があります。

頭の中でピカッと光って、目がパカッと覚める。

「そうだそうだ!解決だ!!」と思ってまたひと眠り。

でも決して忘れていることは無くて

清々しい気分で朝を迎えられるのです。

この不思議。なんでしょうか。

きっと同じ経験をされた方も沢山いらっしゃるでしょう。

頭の中の引出しに覚醒時にも入っていたはずの解決策が

眠っている間にようやく邪魔されずにひとつひとつ開けて探されて、

夜明けとともに整理されて届く・・・といった感じ。

脳は睡眠時に記憶が整理されると聞きます。

わたしの脳みそも必死に頑張っていたのね、と

我ながらちょっと脳がいじらしく思えたりしたのでした。

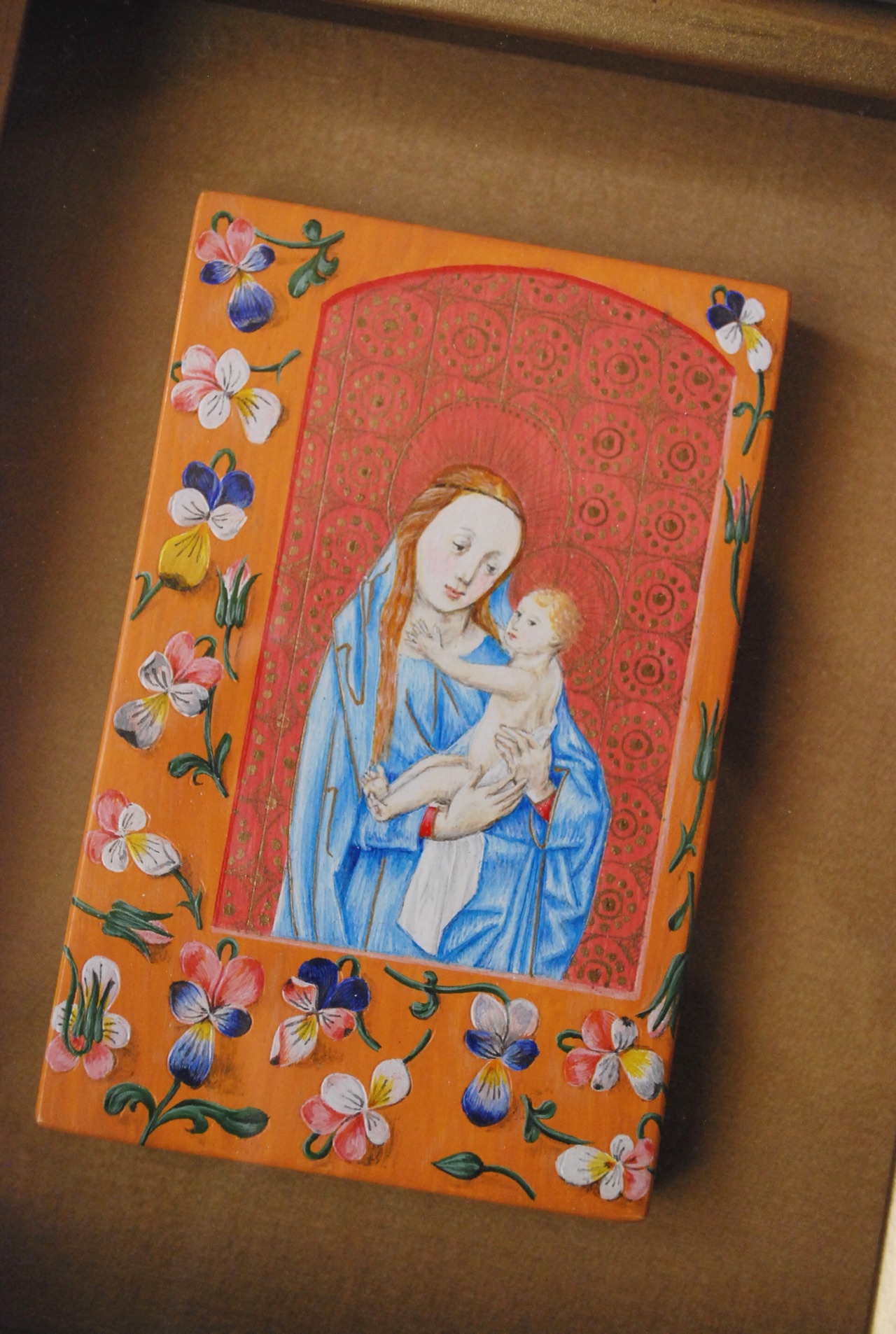

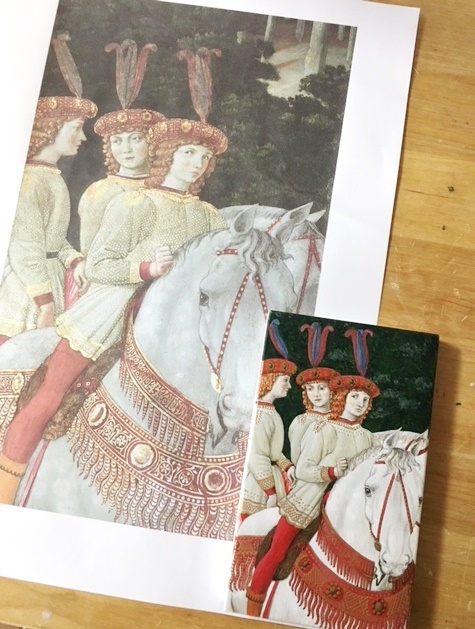

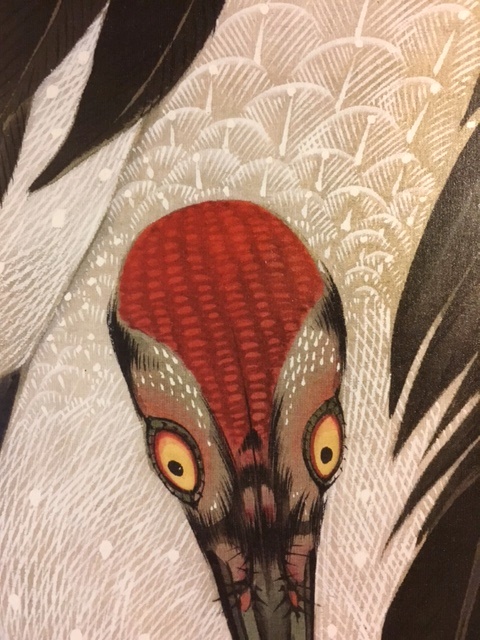

愛娘を旅立たせる気持ちで 11月06日

先日、額縁を入れ替えたら・・・というお話でも

すこしご覧頂きましたが、今年も「小さい絵」展の

準備が整いました。3点あたらしく出品いたします。

すべて卵黄テンペラです。

ベノッツォ・ゴッツォリのマギ礼拝堂フレスコ画の

「東方三博士の行列」よりメルキオールの部分模写です。

若かりし頃のロレンツォ・デ・メディチがモデルだとか。

作品サイズは115×75mm。

額縁は市販のものを加工しています。

こちらも同じくゴッツォリのマギ礼拝堂のフレスコより

天使の部分模写。55×40mmです。

この額縁も市販品ですが、加工はしていません。

可愛いらしい額縁が見つかりました。

そして「カトリーヌ・ブレイの時禱書」より聖母子部分模写です。

こちらは乙女チック本「花と美術の物語」に載っていた作品ですが

この時禱書を検索してみても情報が見つからず。

フランスかベルギーか・・・どの辺りの作品なのでしょう。

微笑むマリア様と、美しい母が自慢げなイエス様の表情が好きです。

作品サイズ120×75mm。

額縁はわたしが作ったものです。

石膏型取りしたオーナメントを取付けました。

絵(模写)に限らず額縁ふくめて、自作の物はどうにも

我が娘に思えてしまいます。

愛娘たちを旅に送り出す母の気分になって

画商さんの元へ宅急便で発送いたします。

幸せに暮らしておくれ。

豊かな気分で作業開始 11月02日

ぴかぴか新品!

新しい筆を使い始めるのは とても気持ち良いものです。

なにかこう、豊かな気分になって、心も軽やか。

毛が柔らかくでしなやかで、絵具の含みもバッチリです。

先日、買出しでまとめて何本か調達しました。

お手頃価格のものばかりではありますが

普段の額縁製作作業には充分。

作業もはかどりましたよ。

筆は消耗品。

分かっていても、なかなか交換時期を見つけられませんが

(捨てるのが可哀想で、もう少し使えそう・・・と思って

使い続けると、結局作業効率が落ちるのです。)

新しい筆を調達すれば交換の良い機会になります。

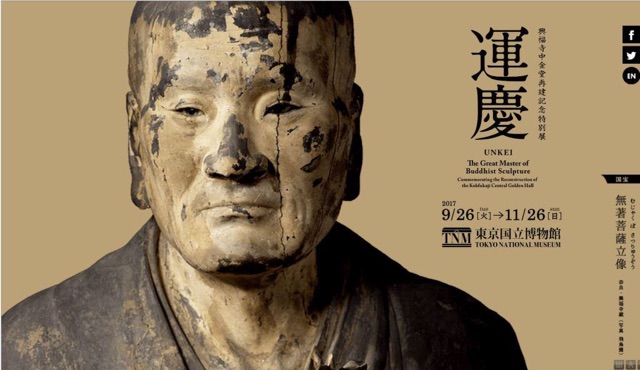

運慶展 胡粉の下、そしてむき出しのわたし 10月30日

とうとう運慶展へ行ってまいりました。

雨の週末の夕方、待ち時間は無いもののかなりの混雑。

事前にテレビや雑誌ですこし見聞きしていましたが

やはり実物の迫力はすさまじいものがありました。

800年前につくられた当時と経年変化していても

極彩色が失われた分、運慶の作りだした形がより見えている。

肉厚な背中、血管のはしる手、正に今振り上げられた腕

あるいはふわりと結ばれた仏様の印、遠いまなざし、

力強い腰、そして玉眼、どれもこれも緊張感が漂います。

ほとんどの像に「目が合う点」があって、それを探って

目を合わせると、いやはや、背筋がビリビリします。

いくつかの像ではすでに胡粉下地が剥落して、

運慶が彫った木そのものをじっくり見ることができました。

力強い印象の像だけど、細部も曲面もきわめて丁寧に

細かく仕上げてありました。

鑿や彫刻刀の彫り跡などほとんど見えません。

今のように手軽に紙やすりも手に入らないし

気軽に何本も彫刻刀を揃えることもできなかった時代です。

きっと彫刻刀を研ぐ時間と彫る時間は同じ長さだったかもしれません。

そうした「準備」の時間は、一種の瞑想のようだったのかも?

無著像と世親像を間近で見て、運慶の心の内面を垣間見たような・・・

ううむ、違います、

鑑賞する自分の心の一部分をむき出しに自覚したような、

久しぶりにそんな感覚になりました。

*写真は運慶展サイトからお借りしました。

混雑覚悟でも、これは観るべし。

ぜひお出かけください。

11月26日(日)まで

彫刻額縁 第3弾 10月26日

彫刻額縁のサンプル第3弾が彫り終わりました。

(第1弾はhori-acanthus-1、第2弾はcorona-di-fiori-1です)

イタリアの古い額縁の写真を参考にして

アレンジしながら彫り始めたのですが、

途中で急遽デザインを変えたりして

彫り終わってみれば写真の額縁とは全く違うし

当初イメージしていたものとも随分と変わりました。

結局当初の計画通りなのは巻きつく葉があるということと

中央に並ぶぽちぽちだけです。

とはいえこのデザインの基本は平行の上に垂直と斜めが被さったもの。

それだけはぶれずに制作を進めました。

木地の形は半円形、カマボコの形です。

参考と比べながら、限られたスペースと木材の特徴

そして自分の彫刻技術を鑑みて作るのは難しく、

また楽しくもあります。

さて、どんな仕上げにするかよく考えねば。

ステインで茶色に染めるか、彩色で陰影を強調するか

はたまたザ・古典技法の純金箔水押しにするか?

ふむ、純金箔水押し仕上げに決めましょう。

これからライナー(ガラス押さえ)も少し彫って

こちらも同じ純金箔水押しにします。

ずいぶんと派手な額縁になりそうです。

手作品の価格を決めるとき 基準は何処に 10月19日

平和島の骨董市で家族が買ってきてくれたハサミです。

手作りで切れ味は抜群、

カシメには銅が使われて可愛らしい。

よく見えないけれど、刻印もあります。

新しいもののようです。

いくらで買ったのかたずねたら 3,000円との答え。

・・・しばし無言になりました。

100円ショップでそれなりに切れるハサミが売られている今

小さな手作りハサミが3,000円。

高い?安い?

このハサミを作る時間、材料、 そして技術を考えたとき、

わたしには この価格があまりにも安く感じられるのです。

それはわたしが物作りをしているから?

わたしが作る額縁の価格は皆様に

どう受け止められているのか。

ずっと前から心にある問いがまた復活しました。

結局のところ基準なんて無いのですけれど。

売り手と買い手が納得できる価格をさぐって

すり合わせるしかないのでしょう・・・

難しい永遠の問題。

それはそうとこのハサミ、どんな人が作ったのでしょうか。

真っ赤に燃える炉を見つめる眼差し、

細い身体でひたすら働くおじいさんのイメージ。

どこかで見たと思ったら、以前に住んでいた場所近くの

鍛冶のおじいさんでした。

小学校帰りに通りかかると、金属と石炭の匂いの中から

溢れてくる熱気と機械ハンマーの大音量が 響いていたのでした。

今、その鍛冶屋さんの場所には マンションが建っています。

額縁を入れ替えてみたら 10月09日

秋になりました。

近所の小学校は今日(10月8日)が運動会なようで

朝からにぎやかな声援、そして午後には学校から

家族での帰り道の楽しそうな会話が聞こえています。

秋になると、毎年暮の恒例「小さい絵」展の準備をします。

額縁もようやく完成し、絵を額に納める作業中です。

左はゴッツォリのマギ礼拝堂フレスコ画「三賢者」より部分模写

右は1400年代末の写本「カトリーヌ・ブレイの時禱書」より模写です。

写本模写の額縁はわたしが作りましたが

ゴッツォリの額縁は既成のモールディングを加工しています。

ところで、この額縁を入れ替えてみたらどうでしょう?

ううむ、合わないことこの上なし。

(元から合っていないと思われたら・・・すみません。)

ゴッツォリにグレーはさびしく、余白も広すぎる感じですし

写本には額縁が重すぎるようです。これはだめ。

かほど額縁は作品の印象を変えます。

額縁は縁の下の力持ち、そして演出家でもあります。

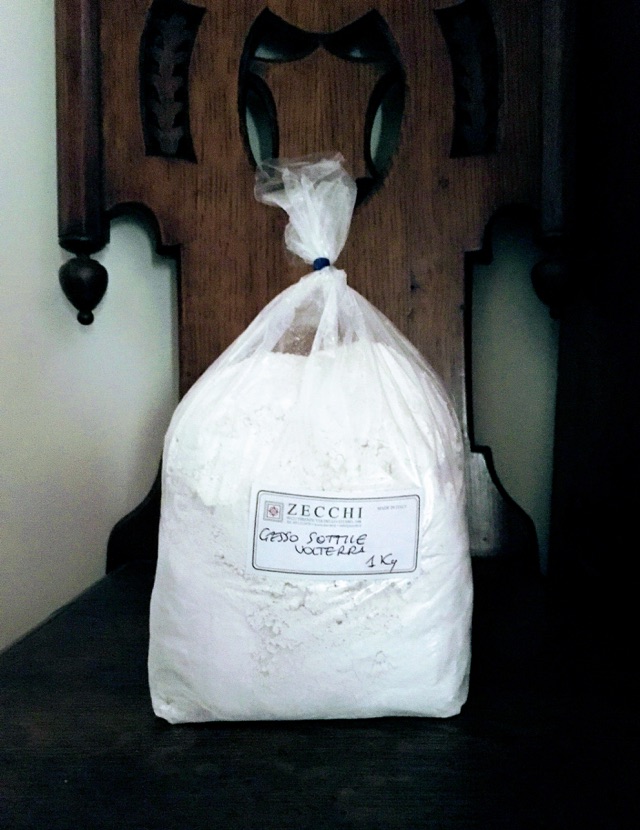

手から手へ届けられた石膏 10月05日

イタリアのフィレンツェを訪れた

Atelier LAPISの生徒さんから頂いたのは ボローニャ石膏を1kg!

以前、雑談時に「ゼッキで販売しているボローニャ石膏は

日本で手に入るものと少し違う」とお話したことを

覚えていて下さったのでした。

フィレンツェのゼッキの店頭で買い求め、荷物に入れて

日本に持ち帰り、そして市が尾のアトリエまで

持ってきてくださったなんて

さぞかし重くてかさばったことでしょう。

申し訳無く思いつつ、とてもありがたく頂戴しました。

上の写真、ゼッキのラベルには

「gesso sottile volterra」と書いてあります。

これはヴォルテッラ産の細かい石膏、という意味です。

日本では画材で使う2水石膏を「ボローニャ石膏」と呼びますが

イタリアには2水石膏の産地がいくつかあって、

ボローニャもヴォルテッラも有名な産地です。

普段はホルベインやクサカベが販売するボローニャ石膏を使いますが、

ゼッキの石膏とは少し違うのです。

ゼッキ石膏はより軽いと言いますか、わずかに粒子が大きいのかも?

ホルベインやクサカベの石膏は、ニカワで溶いて塗り乾かしたら

ゼッキ石膏より少し硬く絞まるような印象です。

石膏を紙やすりで磨くとき、ゼッキ石膏はすこし楽。

一番の違いは箔のメノウ磨きの時の手ごたえでしょうか。

日本で手に入るボローニャ石膏にすっかり慣れましたし、

遠い日本でボローニャ石膏を手に入れられるだけで幸せなこと、

良い時代になりました。

でもこうして「本場のもの」を使う機会が得られると

心躍ります。嬉しい。

この石膏は大切に使わせて頂きます。

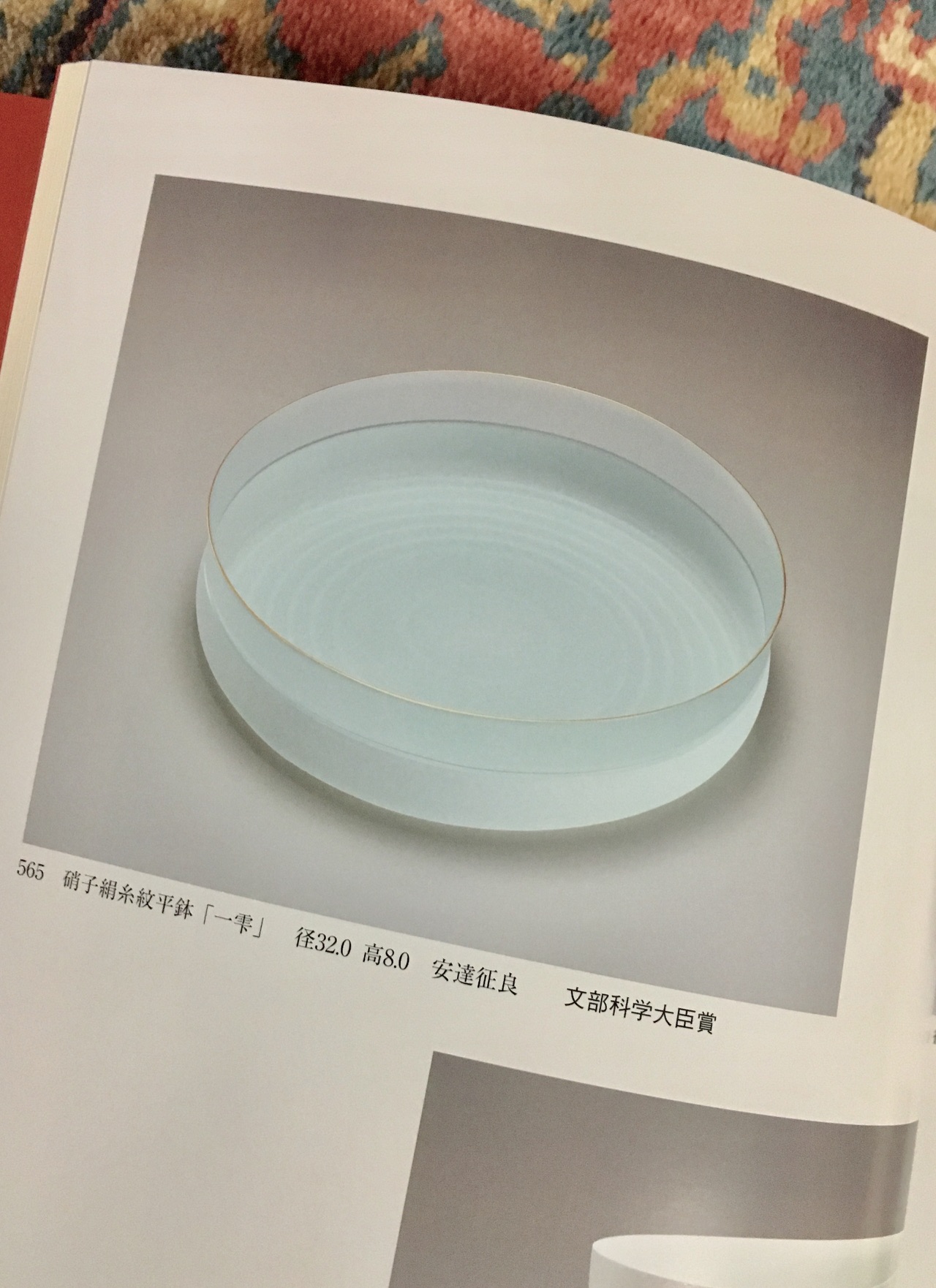

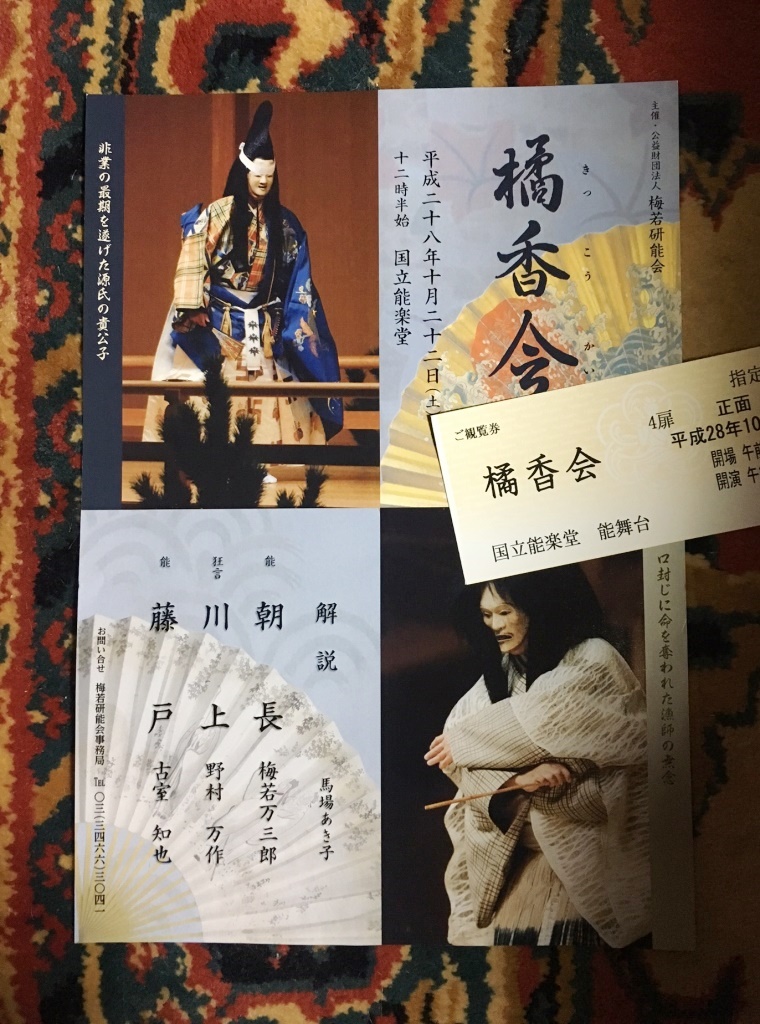

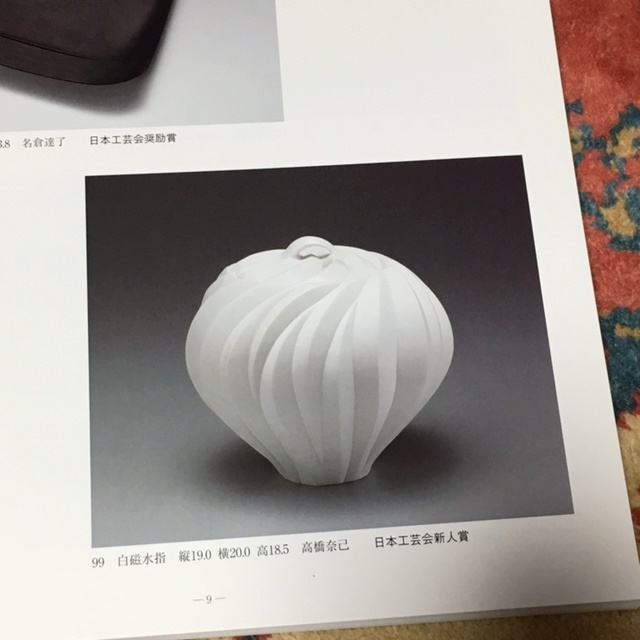

日本伝統工芸展 わたしならどうする? 9月25日

毎年お彼岸の恒例、お墓参りの後に寄る

「日本伝統工芸展」へ今年も行ってまいりました。

NHKの「日曜美術館」の解説を聞いてから見るか

見てから聞くか・・・

以前は聞いてから見たいと思っていましたが

今年は偶然ですが聞く前に見ることになりました。

まっさらな状態で先入観‐‐こんな人が作っているのか、とか

制作過程云々‐‐を持たずに見た後に自分の感想とともに

解説を聞いたほうが、より心に残るのでした。

いつもながらの勝手な想像ですけれど、

もしわたしがこうした伝統を受け継ぐ立場だったら

どうしただろう。

物作りが好きだから、嬉々として取り組む?

プレッシャーに押しつぶされて止めてしまう?

西洋美術方面に行きたくて葛藤する?

まったく別の世界で生きてきたけれど

どうしても伝統工芸制作の道に進みたいがために

様々なことを断ち切って打ち込む人もいるでしょう。

「やりたいこと」と「やるべきこと」が同じ

という幸せな作家は数少ないのだろうし、

そこにたどり着くまで沢山の苦労があるのだろうなぁ・・・

と、ぼんやりと考えていました。

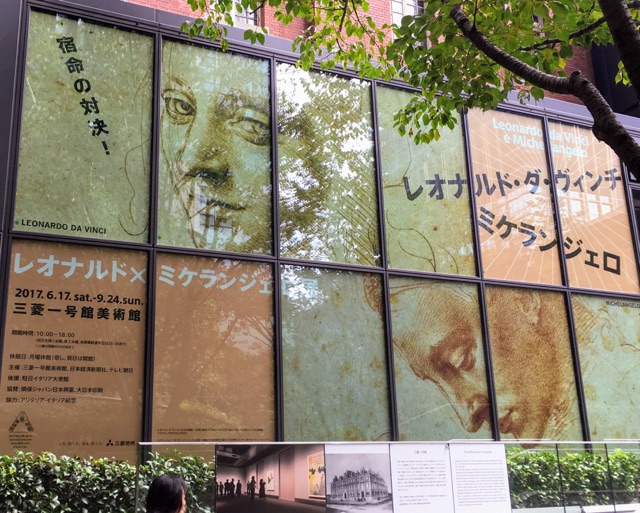

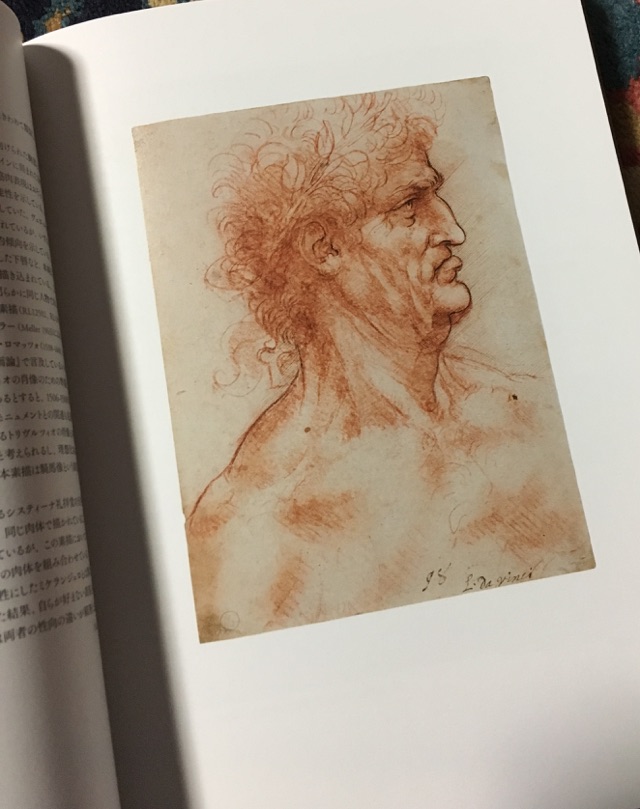

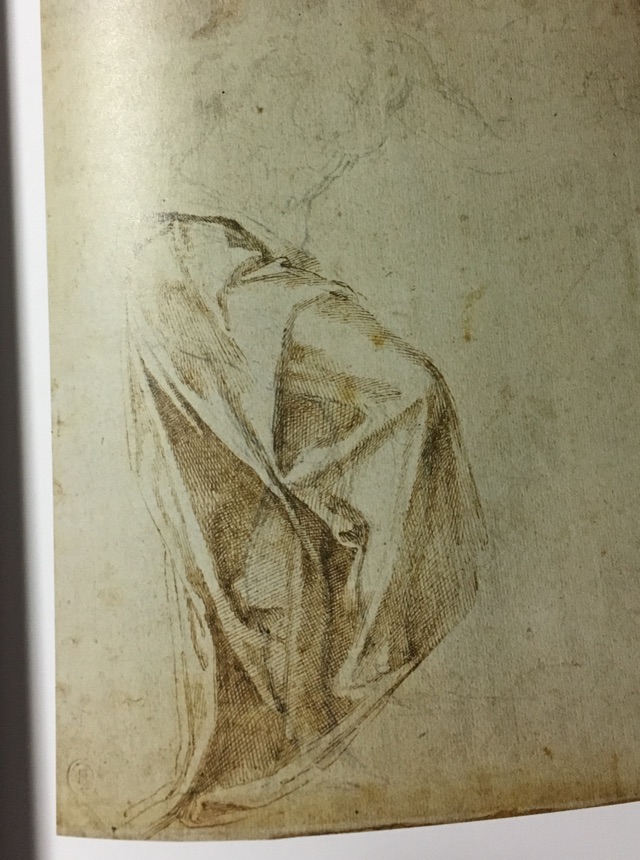

逢えなかった姫君 レオナルド×ミケランジェロ展 9月11日

おととい、庭の銀木犀が咲き始めました。

朝、窓を開けるととても良い香り。

秋のはじまりです。

三菱一号館美術館で開催されている展覧会

「レオナルド×ミケランジェロ展」に行きました。

なにせ二人の作品は繰り返し本で見ていますので

すでに見慣れた・・・と言っては大げさですけれど

慣れ親しんだ気持ちがあります。

それでもやはり、当然ながら

実物の線、陰影、ハイライト、すべてが想像以上に美しく

オーラと言いますか迫力が迫ってくるのでした。

大きいと思ってたのに、はがきサイズ程度で小さい!

これまた驚きました。

ミケランジェロのデッサンも、太い線の力強い作品

という印象が強かったのですが、細く優美な線の作品もあって

内心大興奮しながら見ていました。

近づき過ぎて係の方に注意されてしまい、お恥ずかしい。

唯一残念だったのがレオナルドの「美しき姫君」の出品が

取りやめになったとかで見ることが叶いませんでした。

数年前に「真筆であろう」とニュースになった作品で

とても楽しみにしていたのですけれど・・・

まだ真筆の確定(?)がされていない等、色々あるのでしょう。

面白かったのは、デッサンの作品がかなり分厚い

箱のような額縁に納められていたことです。

おそらく今回の展覧会のために作られていて

オリジナルの額縁を日本で更に箱型の額縁に納めて

紫外線カットはもちろん湿度も保てる仕掛けをして

大切に大切に展示されたのでしょう。

内部がどうなっているのかとても気になりました。

レオナルドもミケランジェロも

天才として生まれた上に、たいへんな努力もしたはずです。

そんなイタリア人ふたりの作品に触れて

すこし心がピリッとしつつ、ウットリした一日でした。

9月24日までの開催です。ぜひお出かけください。

三菱一号館美術館

2017年6月17日(土)~9月24日(日)

10:00~18:00 月曜休館(但し、祝日は開館)

岐阜市歴史博物館で10月より開催

吉田博展 8月28日

23日の夕方、Tokyo Conservation の仕事のあとに

新宿で開催中の「吉田博展」を観に行きました。

毎度のことながら会期末ギリギリ、この日は閉館もギリギリの時間。

ですが会場は老若男女(若い人も沢山)で中々の混雑でした。

吉田博は版画家として有名なのでしょうか。

わたしにとって吉田博作品は油彩画にとても馴染みがあります。

Tokyo Conservation では数年前に吉田博をはじめ

妻のふじを、そしてご家族の方々の作品を修復させて頂きました。

その時に間近に観て触れた博の作品は、それはそれは

見惚れるように色が美しいのが印象的でした。

山や雲を描くピンク、水色、緑、紫の色はそのまま

戦争画にも使われていて、厳しい画題と画面なのに

その色使いを見ると吉田博は戦争中も冷静に自分を失わず

描く努力をしていたのだ・・・と感じるのでした。

今回久しぶりに再会した吉田博の作品は、修復の場で

見ていた時とは違い、白い壁でライトアップされていて

「よそいき」の顔をしていましたが、やはり清々しい美しさでした。

ガラスが無い額縁に納められている作品もあって

筆跡がダイレクトに感じられる反面、やはり汚れやすいからか

画面全体がうっすらと灰色がかっていたりして、

繊細な色使いが陰に隠れていたのがすこし残念でした。

それはさておき、やはり吉田博の作品に触れられるのは

幸せな、そして深呼吸したような気持ちにさせてもらえました。

展覧会は昨日終わってしまいましたけれど、大変盛況でしたので

また近々きっと展覧会が開催されることでしょう。

その日を楽しみにしたいと思います。

2歩下がっても1歩進めれば 8月14日

残暑お見舞い申し上げます。

お盆で夏休みの方が多いでしょうか。

わたしは今日も今日とて作業をしています。

普段のルーティーンである Atelier LAPIS 、

絵画修復スタジオ Tokyo Conservation の仕事や

お茶の稽古がすべてお休みの1週間ですので

自宅での作業に集中できて、なかなか充実しています。

目下取り掛かり中の額縁修復は・・・ううむ

3歩すすんで2歩下がる、の毎日。

まずは1歩ずつでも進んでいますので良しとします。

修復に焦りは禁物。コツコツまいります。

暑さの疲れが出る時期です。

ご自愛くださいませ。

とちもち、もちもち食べてみたい 8月10日

家族がゴルフ場からひろってきた栃の実です。

にわとりの卵よりすこし大きいくらい、

香りは土と青い草の混じったような、森の匂いがします。

お尻を見ると3つに割れている。

中には栗の様な模様の、もう少し大きい実が入っていて

熟すとこの3本の割れ目からパカッと割れて実がひとつ。

割れた姿はアボカドを半分に切ったみたいな感じです。

(検索してみた写真によると。実物は見たことがありません。)

今の状態はまだ実が殻につつまれていて熟れていないようです。

栃の実ってこんなに大きいのですね。びっくり。

ちなみに栃の木材は木目が美しいので

木地仕上げの額縁に使う工房もあります。

実はお餅にして食べたりできるそうですが、

灰汁抜きをしたりと大変な手間が必要だとか。

脂肪の吸収抑制効果、抗酸化作用(ポリフェノールが豊富)

などなどかなり魅力的な食材になるみたいです。

食べてみたい!

どんな味でしょうか。ほろ苦い?甘みがある?

とはいえ、食べるにはせめて5~6個は欲しいところ。

今回はしばらくこのまま観察を続けてみようと思います。

熟して弾けて実が出てくるでしょうか?

中から虫ちゃんが出てこないことを祈ります・・・。

ウサギ膠 味噌汁風? 8月07日

古典技法に欠かせないウサギ膠です。

膠を水で1:10で溶いて冷やすと

下の写真のようになります。

味噌汁ゼリーの様ではありませんか?

色も透明度も、見るからにお味噌汁風。

ブリブリとして、歯ごたえも口溶けも想像できます。

ガラス器にシソの葉を敷いて、ボイルした小エビ、

オクラやミョウガの刻んだのをトッピングしたりして

夏の一品・・・なんちゃって。

膠はゼラチンですからね、ちょっと美味しそう。

もちろん食べてみる勇気はありません。

右巻きか左巻きか 8月03日

6月に完成した額縁「花輪」を作っているとき

ずっと気になっていたのが、リボンの巻く方向です。

わたしは無意識に左に巻き上がる方向にしましたが、

参考にした本「FRAMING THE NINETEENTH CENTRY」に

載っている額縁は、後から数えてみたところ

右巻き左巻きがだいたい半々なのでした。

最初は利き手の方向が関係するのかな、と思いましたが

巻く方向にこれといった理由が見つかりません。

我が家の今年の緑のカーテンはツンベルギア。

ゆっくりながらも毎日着々と成長しています。

先日、柱に巻きつく姿をながめていたら気づきました。

「はっ、右巻きだ!」

植物はすべて右巻きなの?私は植物的には異端?!と思ったら

どうやら「蔓の巻きつく方向は遺伝子によって決まる」とか。

地球の北半球南半球関係なく、そして種類によってそれぞれ

右巻きの種もあれば左巻きの種もある、ということ。

(アサガオはツンベルギアと同方向、藤は反対方向だそうです。)

どっちもあり。

それなら額縁のリボンの巻く方向なんてナンセンス。

心地よく思う方向はひとそれぞれなのでしょう。

わたしは藤タイプとでも言いましょうか。

藤の花が好きですが、ますます親近感を覚えたりしつつ

どうでも良いことだけど気になっちゃった一件は

蔓を理由にして落着とします。

めでたしめでたし・・・かな?

ひとりでいること 7月24日

KANESEIとして額縁の制作、修復を始めたときは

将来の展望だとか計画だとか 何も考えずに

額縁好きだし作るの楽しいし道具もあるし

(そして両親が許してくれそうだし・・・。)

心構えもせずに、ただ「始めた」のでした。

我ながらなんと呑気だったことでしょう。

徐々にわずかながら自信を持てるようになってきた頃

「そろそろ後輩を育ててみたら?」

「人を雇って仕事を拡大しないの?」という

ご意見を頂戴する場面も出てきました。

後輩を育てる、とは少し違うかもしれませんが

「額縁の素晴らしさ、古典技法の楽しさを知って頂く」

に関しては、母校の非常勤講師させて頂いたり

atelier LAPIS講師 や額連のワークショップをとおして

行っているつもりです。

では「誰かと一緒にKANESEIを進めること」は? というと

う~~む・・・

同志(または共同経営者、共同責任者?)が側にいる心強さは

修復スタジオ Tokyo Conservation の室長と主任の姿、

お互いを補い励ましあい、それぞれの役割をしっかり果たす様子を

いつもとても羨ましく思います。

でもわたしは、どうなんだろう。

今、なにかを失敗しても自己責任です。

やり直しの出費も労力も、わたしひとりの問題です。

もし共同経営者がいて、わたしがなにか失敗したら?

またはそのひとの作業に不足を感じてしまったら?

それらを一緒に乗り越える勇気と気力がわたしにあるのかしら。

信頼関係を築く努力を怠らずに続けられるでしょうか。

今はまだ自信がありません。

怖い、の方が近いかもしれません。

両天秤にかけて想像してみても、それは想像だけ。

それならひとり、しょせん小さな範囲でガサゴソと

穴倉にこもっているのがわたしにはお似合い。

いまのところ、そんな風に思っています。

遠からず変えられる日が来ると良いのですが。

・・・いや、このままの方が良いのかな。

同志――志を同じくする人が側にいてくれたら。

むむむ。

夜のサングラス作戦 試してみたら 7月20日

春にお話しした「夜のサングラス作戦」を

ふと思い出して、試してみることにしました。

夕食前に金箔を水押しして、22時にメノウ磨き開始です。

今回のサングラスは普段ドライブするときに使っている物。

装着していざ、磨きましょう。

結論から言いますと、わたしのサングラスは暗すぎて

作業が良く見えないのでした。

反射のきつい部分はちょうど良い明るさ、でも

凹み部分や隙間などは真っ暗になってしまう。

確かに目はとても楽ですが、作業が見えないのでは本末転倒です。

結局、いつものように裸眼で磨き終えたのですが、いやはや。

家族も寝静まった後、ひとりで「目が、目が~!」と叫び(ムスカ大佐風)

肩におきゅ膏を貼る夜でした。

箔作業用に色が薄いサングラスを買うのが良さそうです。

ゴッツォリ天使、大きいフレスコ小さいテンペラ 7月13日

ふたたびゴッツォリの天使模写です。

大きい天使の下に、小さい天使が置いてあります。

母校の大学で以前、フレスコ画制作の飛入り参加をしました。

その時に模写したのが大きい方。

(天使なのに翼を省いてしまいました。ひどい話。)

その下にある小さいのは今回テンペラで模写しました。

オリジナルのゴッツォリ作品はフレスコですので

やはりフレスコ模写の方がオリジナルの雰囲気に近いようです。

でもまぁ、この小さなテンペラ模写(5×4.5cm)も

これはこれで、と。

同じ絵を違う技法とサイズで模写するのもなかなか楽しい作業でした。

先日のロレンツォもあわせて額縁を作って

暮の「小さい小さい絵」展に出品予定です。

ロレンツォ、その若かりし頃 7月06日

ベノッツォ・ゴッツォリ(1421頃~1497)は

わたしの敬愛するフラ・アンジェリコの弟子で

フィレンツェで活躍した画家です。

昨年にもマギ礼拝堂フレスコ画「三賢者」の部分模写を

描いていてとても楽しかったので、今年もまず1枚。

ロレンツォ・ディ・メディチの若い頃がモデル

と言われている賢者のひとりです。

描き始めたは良いものの、顔の描写は本当に難しい。

なにせ細い線1本で表情はガラリと変わってしまうのですから。

唸りながら呼吸を止めて、線を1本ずつ描き足して

どうにかこれで完成とします。うーむ。

描けば描くほどにブラックホールに吸い込まれそう。

オリジナルの表情は、ここまで笑っていません。

もっと澄ました顔をして、眉を上げて、

王子様然としています。

それが・・・すまし顔に近づけない。笑っちゃう。

庶民的な顔、とでも言えそうな表情になりました。

もともとフレスコの大きな作品を

手のひらサイズのテンペラに模写するのですから

無理があるというか。

ゴッツォリが怒りそうですね。

それにしても・・・

いつもホルベインが出しているテンペラワニスで

仕上げているのですが、どうも艶が強い気がします。

もう少し艶を押さえた、3分艶くらいのテンペラワニスを

作ってくれたらとても嬉しいのですけれど。

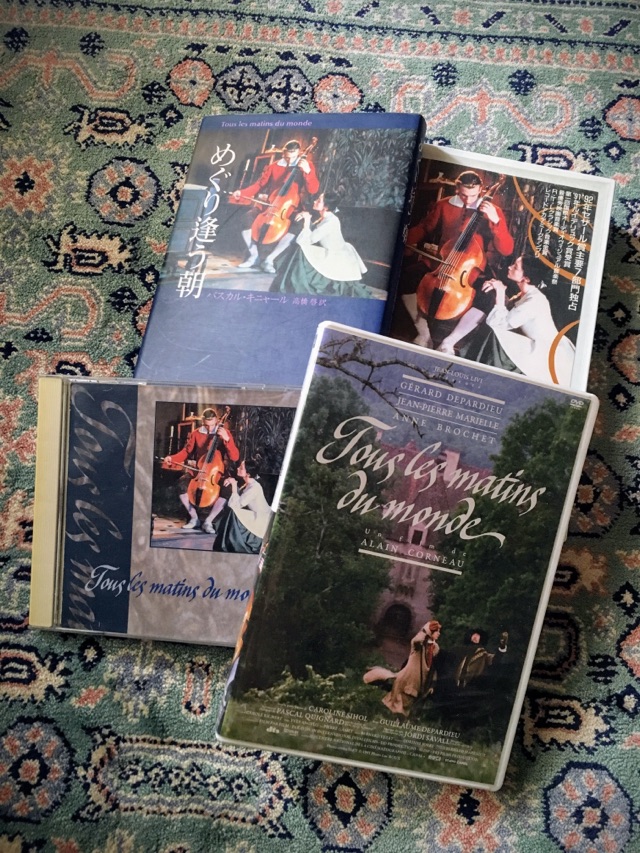

めぐり逢う朝 もう一度 7月03日

7年前にもご紹介したことがある映画「めぐり逢う朝」ですが、

手元には古いVHSビデオしか無くてすでに観ることも叶わず

最近はサントラCDもあまり聞いていませんでした。

先日どうしても観たくなって、絶版になっているDVDを

中古で購入することにしました。

映像も音楽も何もかもが好きな映画なのですが

観るたびに小さな気づきがあって、また嵌っていきます。

この映画のどこが好きなの、何が魅力なの、と聞かれたら

ひと言ではとても言えませんけれども、

父と娘、老と若、師と弟子、妻と夫、富と貧、俗と清、剛と柔

そして死と生。

世の中のさまざまな対比が表現されているのも魅力のひとつです。

美しい映像、美しい音楽と必要最低限のセリフで物語が進みます。

ああ、でも

ここでどれだけわたしが叫んでも栓無いことではありますが

どうぞ機会があったら、いいえ、機会を作ってでも

ぜひともご覧になってほしい映画なのです。

頭の片隅に「めぐり逢う朝」を置いておいてください。

考えてみたらわたしは、老師と若い弟子の映画が

好きなのだと気づきました。

この「めぐり逢う朝」を筆頭に「薔薇の名前」しかり

「いまを生きる」のキーティング先生と生徒たち、

「風の谷のナウシカ」のユパ様とナウシカも師弟。

「ニューシネマパラダイス」のトトとアルフレードも

ある意味師弟関係と言えるでしょう。

わたしは今まで、何人もの素晴らしい師に導かれ

今に至っているから、なのだと思っています。

美しい道具を使いたい 6月29日

atelier LAPISの生徒さんがお持ちの

素敵なメノウ棒を見せてくださいました。

手作りの一本。

鮮やかなグリーンのメノウ、美しい!

とても繊細な形です。

このメノウ棒は万能形なのだそうです。

平らな面も、細かい溝も、カーブも。

ほぼすべての部分を磨くことができます。

このメノウ棒を作った方ご自身も

古典技法画制作のプロ中のプロですので

必要な機能をよくご存知なのですね。

道具もまた、美しくあるべき。

糸きりの儀式 6月29日

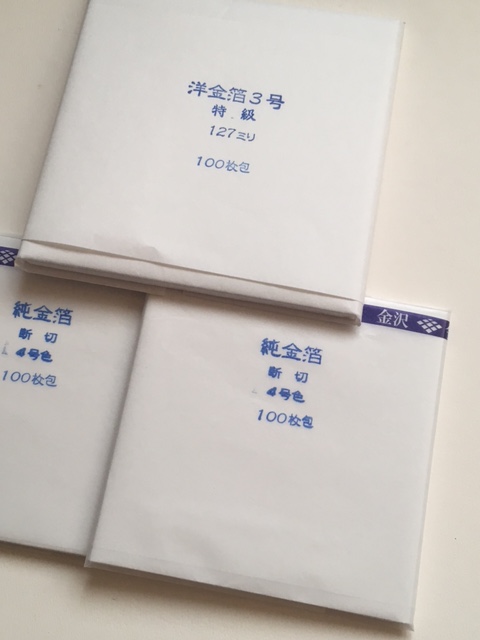

金箔100枚のあたらしい包みを開くと

糸で十字に留めてあります。

この糸を切るのは、いつもながら少しだけ

緊張します。

鋏を持って、横糸を切り、縦糸を切る。

儀式めいた「糸きり」です。

この新しい100枚をつかって、良い物が作れますよう。

額縁を熟成させる 6月22日

わたしは田町にある絵画修復スタジオTokyo Conservation で

額縁修復と併せて絵画修復の仕事も携わらせて頂いています。

かれこれ10年以上、早いものです。

ずいぶん前のことですが、油彩画の補彩をしていた時、

(絵具か欠け落ちてしまった部分を補う作業です。)

ひとまず完成したので上司のYさんに確認をお願いしました。

「うん、良いね。でもまぁちょっと寝かせておきなよ」と。

数日間「寝かせて」おいて、また見直すと

客観的に広い視野で、改めて確認できたのでした。

それ以来、額縁も同じようにしています。

「できた、完成」と思っても、半日あるいは丸一日寝かせて

なるべく近寄らず、目に触れないようにします。

それから最終判断をする、という工程を心がけています。

きっと物作りをする方々ならご理解くださるのではないでしょうか。

離れている間に自分の心と頭がリセットされ、そして

なぜだかわかりませんが、そのちょっとした時間で

額縁の箔やら装飾、色が馴染んで落ち着いてきます。

まるでほんのりと熟成されるような感じ。

そうして「熟成額縁」が完成されるのです。

尾崎雅子さんの作品 麻布十番ギャラリーにて 6月19日

2005年に知り合ったステンドグラス作家の尾崎雅子さんと

とても久しぶりに再会することができました。

6月14日から開催されている山田浩之さんとのコラボ展覧会の

オープニングパーティーにお邪魔しました。

雅子さんは岡山で活動されていますが、東京でも展覧会や催事等

とてもエネルギッシュに活躍しておられます。

下のランプは信楽焼の山田さんのオブジェに

雅子さんが組んだランプが取り付けられています。

ランプの白い部分は新素材でガラスと陶器の間のような材。

ろくろでひねって焼いてあって、とても透光性が高いとか。

白を通した柔らかい光、壁にうつる影の形が印象的でした。

明かりが灯っている時と消されている時

どちらの雰囲気も変化があってすてきです。

明りがあると、白の渦巻き模様(ろくろ跡)が際立ち、

赤絵の足に影が出来て今にも歩き出しそう。

明りを消すと一変して赤絵が鮮やかで楽しい雰囲気です。

白の縁に焼き付けられた金も輝きます。

勝手な印象ですが、上が怒った鬼、下が眠っている鬼

のような気がしました。

麻布十番ギャラリーで6月26日まで開催中。

お出かけください。

「リアルのゆくえ」展 古い絵と額縁の関係 6月12日

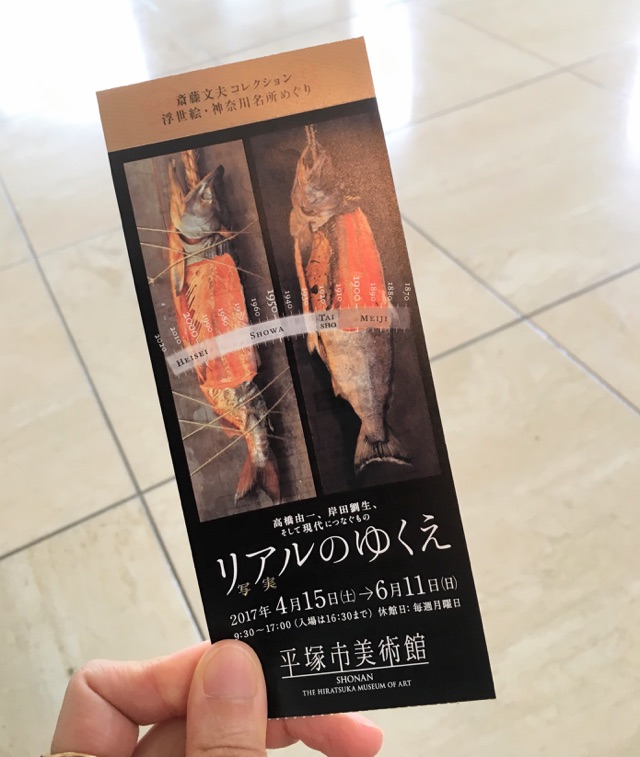

平日の午前中、平塚市美術館で開催された

「リアル(写実)のゆくえ」展に行きました。

いつも会期終了間際に駆け込み鑑賞するわたしです。

最近「写実」と接し考える機会が多かったこと、

そして大好きな岸田劉生、高島野十郎の作品があるので

楽しみに出かけました。

はじめて知った作家、はじめて観る作品も沢山ありましたし、

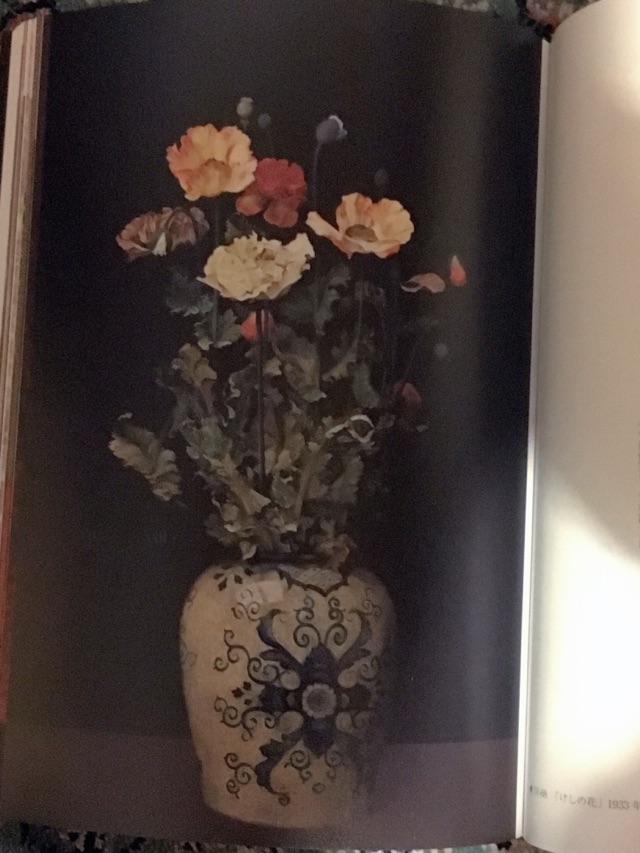

劉生「壺」、野十郎「早春」、小絲源太郎「けしの花」

椿貞夫「菊子座像」、原田直次郎「神父」をまじまじと観ることができて

とてもとても幸せでした。

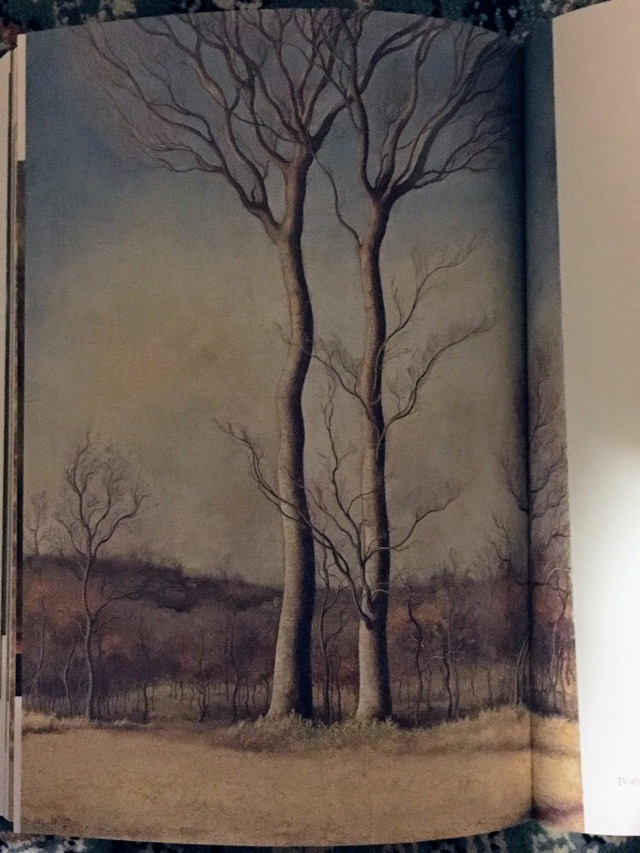

写実の絵画は現代も描かれていますが、わたしは明治中期ごろから

戦後あたりまでの作品が好きなのだ、と改めて思いました。

描いた人の目を通して追体験できるような感覚といいましょうか。

描く対象や色使いなどが大きいとは思いますが、現代ではない作品、

特に高島野十郎の「早春」などは、観るたびに

わたしの心象風景にとても近いようにも感じています。

そして明治・大正・昭和のふるい日本製額縁を堪能しました。

一見ヨーロッパ風の額縁も、ちょっとしたデザインの意匠や

箔の色味が、なんとも「和風」なのです。

なかには漆や螺鈿の豪華な純和風額縁もありました。

これら額縁もおおいに楽しめる展覧会です。

それにしても。だからこそ。

こうした古い絵に、ごく最近作られたであろう真新しい額縁が

付けられているのを見ると、なんとも言えない気分になります。

おまけにツヤピカ新品額縁なのに変な傷がついて

白い木地が見えていたりすると悲しくなってしまう。

作品に対する印象も大きく左右します。

オリジナルの額縁がすでに失われていたり、所蔵先の意向や予算等、

さまざまな事情を理解しますけれど、いっそ額縁無しで

裸の作品を鑑賞したいと思ってしまうのでした。

でも、それもまたわたし個人の感想です。

古い時代遅れの機能とデザインの額縁なんて

額縁の役割を果たしていない、と考える方もいらっしゃるでしょう。

つくづく、作品と額縁の関係、バランスは奥深いと痛感しました。

道具巻き、ちくちく 6月07日

今まで市販の豚革道具巻きに入れていたメノウ棒一式ですが

この道具巻きは彫刻刀用で大きかったことと

本来の目的、彫刻刀を入れる必要ができて

どうしたものかと思っていました。

ネットで検索すると、手作りで大丈夫みたい。

作ってみることにしました。

もとは古いランチョンマットです。

このアイディアもネットから拝借しました。

端の処理をする必要もなく、紐を付けてかがって

ポケットを縫うだけという いたって簡単な作りです。

紺色のニット紐も、着なくなったサマーセーターからなので、

なにからなにまで家にあったものを再利用。

以前入れていた豚革道具巻きは紐をきつめに縛っていても

メノウ棒が抜け落ちてしまうことがありましたが

今回はフタ(と言いますか、袋状の)のカブセをつけました。

これで移動の時も安心なのです。

洗いざらしの綿厚布ですから、適度にやわらかくてすべらず。

メノウ棒一家の安住の場所、完成です。

夜な夜なちくちくと「かーさんはーよなべーをしてー」と

心で歌いつつ、たのしい制作でした。

祭壇型額縁 6月05日

ここのところしばらく取り掛かっていた

祭壇型の額縁が完成し、先月お客様にお届けしました。

高さ1メートルちょっとあるもので

エッグアンドダーツなどの彫刻を施し

全面を純金箔の水押しで仕上げました。

日本ではなかなか制作する機会も少ないような

大きな祭壇型額縁を作らせていただき

額縁制作者として大変に幸せな仕事でした。

今年のお正月のブログでお話しました挑戦のひとつが、

まずは成功したようです。

さ、次に向けて気持ちを切り替えなければ。

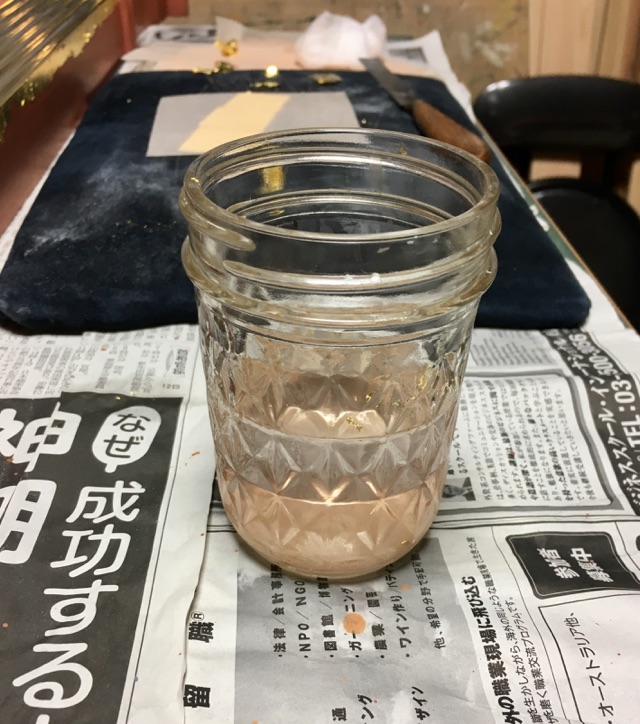

古い水はやわらかい 5月25日

古典技法、水押しで金箔を貼るとき

箔下地のボーロに水を塗り、箔を置きます。

水はただの水、普通の水道水を使うのですが

わたしのイタリアでの師匠、マッシモ氏いわく

「新しい水より、何度も使った古い水の方が良い」とか。

何故でしょうね。

最初は不思議でしたが、だんだんと分かるようになりました。

新しい水は固いというか、弾くというか。

上の写真の水は「古い水」、何度も筆を出し入れしたので

うっすらと赤ボーロの色が溶けています。

恐らくですが、使ううちにボーロや膠が少しだけ溶け込んで

ボーロ地になじみやすくなる、ということなのでしょう。

広口のビンを使って、水が減ったら継ぎ足しています。

まるで焼き鳥やうなぎの「秘伝のタレ」のようです。

軟水と硬水の違いがあるのか、は分かりません。

低融点合金があれば 5月22日

休日の午前中に、ぼんやりとテレビを見ていましたら

秋葉原にある「ironcafe」というお店が紹介されました。

このカフェ、鋳造体験ができるというのです。

それも卓上電熱器を使い湯煎でとかした金属を使うのですって!

聞いた瞬間、我ながら目がピカッと開きました。

大学時代、彫刻の授業で一度だけ鋳造をしたことがあります。

アトリエ裏の屋外に穴を掘って炉を作り、コークスを大量に燃やして

そこに金属の塊(古い電線とかでしょうか。記憶が曖昧)を入れます。

体感したことの無かったような圧倒的な熱量に恐怖を感じつつ

真っ赤に溶けた金属を型に流し込むのでした。

粘土や石膏で作ったものが金属に出来る魅力はとても大きかったものの

とても自分一人でできるような作業ではない!と思ったものです。

ですが、この ironccafe で使っている「低融点合金」があれば

自宅での作業も可能です。これはすごいです!

カフェのワークショップで使う合金は融点が80度くらい。

粘土で型をとって、湯煎でとかした80度の金属を流し込む。

30分くらい待って粘土を外したら中から鋳造作品が登場!

なんて手軽にできるのでしょう。

もう少し高い130度くらいの合金もあるようですから、

制作可能なものの範囲がぐっと広がりそうです。

なにはともあれ、いちどこの「ironcafe」で

鋳造体験ワークショップを受けてみなくては。

鼻息が荒くなっています。

低融点合金。

世の中、知らないことだらけですね。

始まりと終わり 5月18日

複数枚おなじデザイン、サイズの額縁を作っているとき

当然ですが1枚より作業量も時間も増えて、

ひたすら同じ作業をずーーーっと続けているような気持になるのですが、

完成するときは、あるとき急に、ぽかっと終わってしまう。

「あれっ?もしかして終わり?」という 唐突感がまずあって、

一瞬ですが茫然とします。

そうして、しばらくしてから達成感がやってきます。

いつものことながら不思議な感覚です。

ちなみに、大きくて手の込んだ額縁1点を作る場合は

徐々にクライマックスに向かうので、

お客様にお届けし、喜んでいただけた瞬間に

達成感と安堵感がどっとやってきます。

ともあれ「始まりと終わり」がある仕事は

自分に向いているな、と思っています。

ミュシャ展 5月15日

先日の春陽展観覧後、時間があったので

ウワサの「ミュシャ展」も、ということにしました。

チェコ国外初公開の「スラヴ叙事詩」は 巨大な壁画サイズのキャンバスに

テンペラと一部油彩で描かれています。

老若男女、外国からの方も沢山の観客で賑わっておりますが

会場は広く見辛さはありません。

撮影可能な部屋で、幾つか写真をパチリ。

下部を見るとキャンバスが張られていることがわかります。

およそ6メートル×8メートルのキャンバスは 一枚仕立て、

繋ぎ目は見当たらない・・・というのが驚きです。

何せ巨大な作品で、制作を想像すると目眩がします。

テンペラのハッチング(線描)、草の描写のピッチは

だいたい1本の線が4〜5センチくらい。

ザバザバ描いているようだけど、とても繊細です。

未完部分も興味深いです。

マットでパステル調の色、ここを見るとテンペラらしい感じです。

ミュシャは今まで私の中では、女性をモチーフにした

可愛らしいポスターのイメージが先行していましたが、

今回の展覧会で印象がガラリと変わりました。

感動できる素晴らしい展覧会、お勧めです。

2017年3月8日(水)-6月5日(月)

毎週火曜日休館 5月2日(火)は開館 10:00-18:00

里帰りした額縁 5月11日

数年前に友人からのご注文で作った額縁と

久しぶりに再会しました。

赤ちゃんのお誕生祝いの額縁です。

今回また色違いでのご注文をいただいたので

(女の子が新たに誕生したとのこと!)

いわば「みほん」として以前の額縁をお預かりしたのです。

あわいピンクに花の盛上げと線刻模様

内側の側面には銀箔を施してあります。

久しぶりに再会した「我が娘」である額縁は、

先方でも大切にされて日々楽しんでいただいていた形跡があって

それが嬉しい。

新しい額縁は、基本のデザインはそのままで

あわい紫色、線刻をすこし変えてみる予定です。

りんごの花、なんてどうでしょう。

側光線で見る 5月08日

ボローニャ石膏を磨くことは

古典技法額縁制作の作業の中でも

地味だけど注意力が必要になる

なかなか大変な仕事です。

上からの照明では 真っ白な石膏地の凹凸や筋跡が見づらい。

特に紙やすりによる線状の跡は消しておきたい。

石膏磨きの時には、照明ランプを横に置きます。

いままで反射して見えなかった凹凸がはっきり!

違う角度からの光で見る、何ごとにも大切であります。

春陽展 5月04日

連休前の平日午後、国立新美術館へ行きました。

春陽展です。 さっそく入りましょう。

もう20年近くお世話になっております 今關鷲人先生の作品を拝見します。

こうした大きな団体の展覧会場は 油絵具や溶き油の匂いが漂い、

大学のゼミ室を思い出してノスタルジックな気分になります。

いままでの今關先生の柔らかな印象の作品と

今年の出品作品は少し違いました。

初見は一瞬恐いような? でもしばらく見ていると、そうじゃ無い。

枝の線、背景の色の重なりに 先生の作品でいつも感じる

安心感が 滲んで見えてくるのでした。

うーむ、こればかりは文章で説明しても 仕方のないことですね。

機会があればぜひご覧頂きたいと思います。

春陽展は毎年、チャリティで小品を販売しています。

収益金の一部を、今年は熊本へ送って下さるとの事で

私も微々たる協力をさせていただきました。

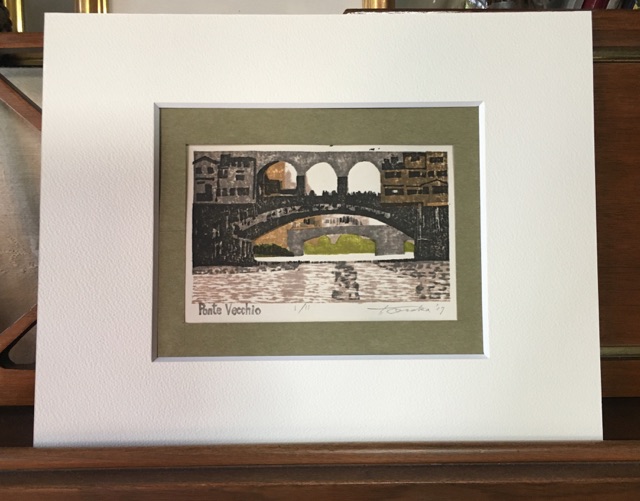

大坂忠司先生の木版画「Ponte Vecchio」

懐かしいフィレンツェの橋の風景。

水面から見上げた構図に惹かれます。

どんな額縁を作りましょうか。

濃い茶色の木地仕上げ、彫刻も少し入れて…

なんて、さっそく構想を練っています。

2017年の福の神 5月01日

また今年もKANESEIの福の神

モッコウバラの季節になりました。

昨年に虫被害があって葉がすっかり落ち

今年は花がめっきり少なくて寂しいのですが

御利益は例年通り

いえ、例年に増して忙しい連休です。

思えばここ数年、5月の連休をのんびり 過ごした記憶がありません。

爽やかな季節、新緑と青空をジト目で一瞥して

作業部屋に引きこもる日々。

だけど、こんな形のひとり工房で仕事を頂けているのは幸せなことです。

ありがとうございます。

さぁ、今日も張り切って作ります!

お好みはどちら? 4月27日

金色のオーナメント。

下地はどちらも同じ着色方法ですが、

上がほんの少しのアンティーク加工

下がしっかりアンティーク加工です。

どちらがお好みですか?

これからの季節には、上の明るい金が良いですか?

上は春夏、下は秋冬、といった雰囲気でしょうか。

縮んだ彫刻刀から考える未来 4月24日

わたしが愛用している彫刻刀は

イタリア留学時代に購入したスイス製の物です。

学校の彫刻授業の貸し出しも、プロの彫刻師も

ほとんどのシーンでこのメーカーの彫刻刀が使われていました。

市が尾の古典技法アトリエ Atelier LAPIS でも

筒井先生がシリーズを揃えて下さっており、

生徒さんが日々彫刻に励んでいます。

先日、わたしの彫刻刀とアトリエの彫刻刀を

何気なく並べてみたら、ずいぶんと違うのでした。

柄の長さ、刃の長さがアトリエのものは短い。

見た目は小さな違いですが、使い勝手は大きく違います。

木製の柄は、わたしの物は塗装されているようですが

アトリエの物は無塗装(恐らく)でザラリとした手触り。

ロゴの入れ方も変わったように感じます。

わたしの彫刻刀は、かれこれ20年前(!)に

購入したものですが、アトリエの彫刻刀はそれ以降。

経費削減が図られた結果の変化、なのでしょうか。

単にシリーズの違いによるサイズ変化なら良いのですが。

(わたしの彫刻刀はばら売り、アトリエのはまとめて

購入した箱入りシリーズなのです。)

新しく開発される材料--発色の良い絵具や環境に配慮された

塗料、接着剤--は日進月歩で素晴らしい反面、

道具や古典手技法の材料は「昔より今が良い」は

残念ながら耳にすることがあまり無いようです。

ヨーロッパではボーロやニカワ、日本では胡粉も

昔のように良い物を手に入れることが難しくなってきている・・・

メノウ棒の品質も変化しているような気がします。

50年後には、いったいどうなっているのだろう?

2本の彫刻刀を眺めながら、複雑な気持ちの午後でした。

ぴぐもん 4月17日

先日、天王洲アイルへ行く機会があり

咄嗟に思い出したのが「pigment」と言うお店のこと。

伝統画材のショップで、一昨年の夏の開店以来 ずっと気になっていたのです。

なにせ膠、顔料、そしてZECCHIの商品

–メノウ棒、箔道具やモルデンテ–を扱っているのですから。

出不精のわたし、なかなかたどり着きませんでした。

ところが、なんということでしょう。

定休日でした。わー・・・。

仕方なくウィンドウから覗き見、凝視。

あれに見えるはZECCHIのロゴと商品です。

ルフランのボーロ、赤以外に黒も見えます。

ずらりと並んで飾ってある顔料の美しいこと。

チューブ入りの水練り顔料、欲しかったなぁ。

なんとも、もどかしいばかりでした。

夏が来る前に、お店が開いている時に きっとまた来ますよ!

とお店の皆さんに向かって つぶやきました。

こちらを見ていらっしゃいます。

覗きすぎて挙動不審でしたでしょうか・・・すみません。

pigment tokyo (月曜・木曜休み)

pigment tokyo online shop-zecchi

彫刻は磨くか否か 4月13日

イタリア留学時代、彫刻の授業で先生は

「彫刻は紙ヤスリでは磨かないよ」 とおっしゃっていました。

当時は「なるほど、そうなんだな」 と思っただけでした。

木地のままで仕上げる場合(石膏をかけない場合)は

彫り跡を残した方が美しいと感じます。

紙ヤスリをかけるとノッペリとした印象になるような。

でも、彫刻の上に石膏をかける場合は

紙ヤスリをかけた方が美しく仕上がると思います。

木地が整っていれば石膏も均一に塗れますから。

とはいえ仕上がりイメージやデザインによります。

木地仕上げだとしても、ツルリと整ったデザインの場合は

もちろん紙やすりを数種類使って磨き上げます。

結局のところ・・・好み、そして臨機応変と言うことでしょうか。

とりとめのないお話になってしまいました。

気迫で勝負 4月10日

制作中、たまに「材料との勝負」を感じる事があります。

広い面の石膏塗りや細かい箔置きなど、ちょっと困難な場面でも

「さあ、わたしの言う事を聞きなさい!」 という気持ちで迫ると

石膏や金箔が素直になってくれるような気がします。

材料との勝負。負けられません。

そんな時のわたしの表情や目付きは恐ろしそうで

お見せできそうもありません。

結局のところ、額縁制作に限らず様々な場面で

いかにあきらめないか、我慢するか

「自分との勝負」なのですけれども・・・。

夜のサングラス作戦 4月06日

純金箔を貼って、3枚4枚と額縁をメノウ磨きしていると

肩こりもしますが、一番疲れるのは目です。

黄金の反射光は後頭部まで刺さるような(大げさですが)

強力な光です。

北向きのアトリエがあって、自然光での磨きだったら

もっと楽なのでしょうけれど、箔磨きは夜になる場合が多いのです。

わたしのテンペラ画の先生のおひとりは、

夜に(つまり蛍光灯下で)金箔を磨くときはサングラスをなさるとか!

わたしは作業後にうす暗くしたお風呂で、

ゆっくり温まりながら 目に手を当てて眼球も温めます。

これが効きます。

そして肩には「おきゅ膏」を貼って、おやすみなさい。

でもやっぱり、次回「夜のサングラス作戦」トライしてみます。

目は大切にしたいです。

ルソーは見たのか 4月03日

まだ桜が開花する前のころ、

深大植物公園に行きました。

晴れた春、散歩日和です。

この植物公園にはとても大きな温室があります。

久しぶりに入ってみた室内は、外と打って変わって熱帯植物の世界。

まるでルソーの絵に入ったような気持ちになったのでした。

バナナ。

果実はとても身近だけれど、木そのものは遠い植物。

迫力もあって、ひときわ南国を感じさせます。

帰宅後にルソーの絵を検索して見たのですが

描かれているバナナの木は、なんだかちょっと違うみたい。

まるで普通の広葉樹にバナナ風の大きな葉が付いているだけのような?

ルソーのバナナはルソーだけが見た夢の中のバナナ。

なのでしょうか。

Fight between a Tiger and a Buffalo, 1908

Henri Rousseau (French, 1844-1910)

The Cleveland Museum of Art

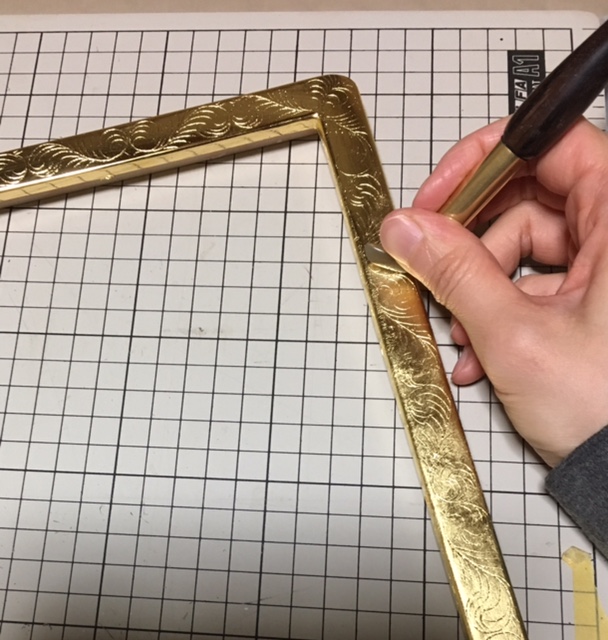

19世紀イギリスの雰囲気で その2 3月30日

先日、atelier LAPIS で製作中とお話しました

19世紀イギリス風額縁の彫刻が終わりました。

小さなモチーフばかりなので 繰り返し作業の多い彫刻でしたが、

生徒さんの製作を手伝ったりアドバイスしたり

細々とした時間の合間に彫るには かえって良かったようです。

次は金箔です。

この時代のスタイル通り、石膏は塗らずに

金箔をミッショーネ(糊で貼る技法)で貼る予定。

全面ミッショーネは初めてですので、楽しみです。

East India Company 東インド会社からはるばると 3月23日

イギリスのお土産でいただいた紅茶は

東インド会社のものでした。

ティーバッグとは思えないような 本格的な香りと味、美味しいです。

さすが紅茶の本場のイギリス。

ごちそうさまでした。

東インド会社って 世界最初の株式会社でしたっけ・・・

歴史の授業で習いましたが 今も続いているのですね。

びっくりしました。

やる気が瞬間消滅・・・因果応報 3月16日

先日自宅で、ご注文いただいた額縁の彫刻をして

ついうっかりと左手人差し指に

彫刻刀を刺してしまいました。

幸いに大した怪我でもなかったのですが

痛いよりも、なんだかガッカリ感が強いのです。

何がガッカリって、自分の不注意と

道具の手入れを怠ったこと、でしょうか。

「やる気スイッチがブレーカーから落ちる」ような気分です。

刃物を使っていて怪我をする場面はたいてい

作業に慣れて、完成が目前で気を抜いた瞬間

または研ぎを怠って切れない刃物を使っているとき。

本来なら彫る作業をする前後に、毎日研ぐのがベストですが

ついつい後回しにしてしまうのでした。

なにごとも因果応報でございます。

日本では砥石を水に濡らして使いますが

イタリアの学校では砥石に油(ミシン油のような)を

垂らして研いでいました。

砥石が日本の水研ぎ用と違う種類なのですね。

ちなみに刃物研ぎは男子生徒のほうが熱心でした。

彫るより研ぐほうが好きなのでは・・・というようだった

スイス出身のR君を少し見習わねば、と思い出しています。

19世紀イギリスの雰囲気で 3月09日

atelier LAPIS のレッスンがある毎週月曜日には

わたしもアトリエで何かしらの 制作をしています。

ここ最近はもっぱら彫刻です。

アトリエには沢山の本がありますが

最近この19世紀イギリスの額縁を扱った 本をよく見ていましたので、

ここはひとつ19世紀イギリス風の額縁を作ることにしました。

月桂樹のような葉のリースを内側にぐるり、

外のラインには渦巻きリボンのデザイン。(まだ下描き)

平らな部分には箔を直接ミッショーネで貼る予定です。

KANESEIの新しいシリーズとしてのサンプルに、

またLAPIS生徒さん方の制作参考のお役に立てば、と思っております。

彫り始めたばかりですが楽しいです。

完成しましたらこちらでご覧いただきたいと思います。

お姫様とねこ 3月06日

先日ご覧いただいたねこのテンペラ画と

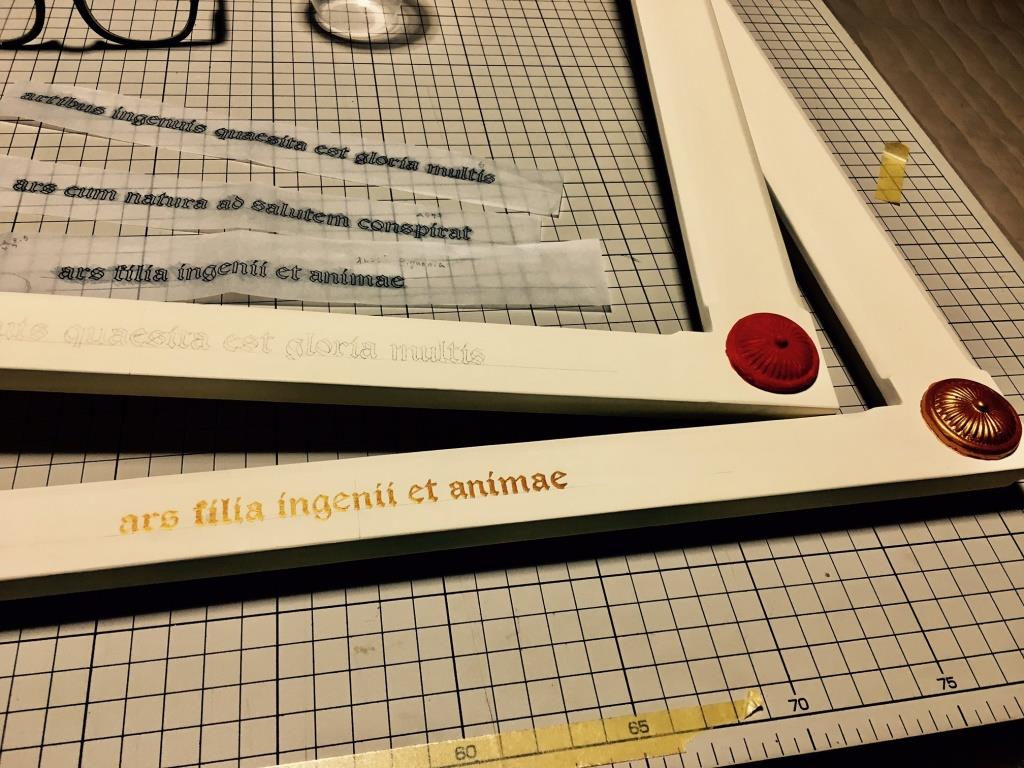

ラテン語を入れた額縁の額装が終わりました。

ねこテンペラは白と金のアンティーク風額縁

ラテン語の額縁には 中世のお姫様の模写テンペラ画を。

ちなみにこのラテン語は “ver erat aeternum”

オウィディウスの詩から借用しました。

「永遠に続く春」という意味だそうです。

お姫様とは関係がありませんけれど、装飾として。

この2点の黄金背景テンペラ画を3月16日から22日までの

「小さい絵と猫の絵画展」に出品いたします。

東急百貨店吉祥寺店8階の美術工芸品売場です。

お近くにおいでの際は、ぜひお立ち寄りくださいませ。

ver erat aeternum 3月02日

最近にわかにまた文字装飾熱が復活したわたしです。

新しく小さな額縁にも ラテン語を入れました。

絵の具を盛るようにのせて ふっくらとさせました。

これから茶色に着色して アンティークな雰囲気に仕上げる予定。

黄金背景テンペラ画が納まったら

またこちらでご覧いただきたいと思います。

本を読むときは素裸で 2月23日

我ながら紛らわしいタイトルだと思いますが

裸になるのはわたしではありません。

本です。

カバーも帯も、挟まっているものもさっぱりと外して

裸の本にしてから読んだり持ち歩いたりします。

ずれたり折れたりしないよう気遣う必要も無く

これで安心して本の世界に入っていくのです。

ちなみに図書館で借りた本には自分のカバーをかけます・・・。

裸 or 厚着 皆さんはどうなさっていますか?

ネコテンペラ2 2月20日

横っちょからひょっこりと。

子猫のテンペラを描きました。

昨年秋に準備していたものですが、

ようやく今日彩色が終わり

そろそろ額縁の準備をしようと思います。

白い額縁か金色の額縁か、迷います・・・。

よそいき 2月09日

べっこう柄のメガネが壊れました。

とても気に入っていたのですが

うっかりと踏んでしまったので自業自得。

おまけにこのメガネは「よそいき」でしたので

外出時に大変不便です。

仕方がないので同じメガネを買いました。

こんどは黒です。

また踏まないよう大切にします。

「よそいき」って最近聞かない言葉ですね。

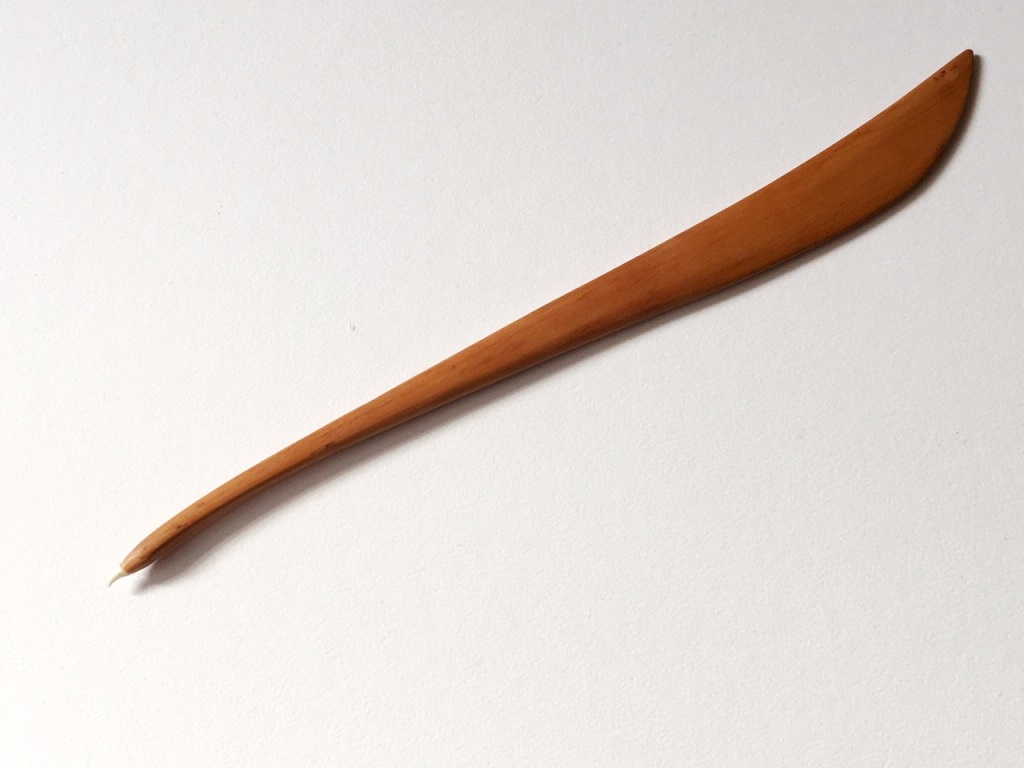

石を持て 2月06日

フィレンツェ留学中の修業先、額縁工房のマッシモ氏に

一番最初のころに注意されたのが

「メノウ棒は柄を持つのではないよ、石を持ちなさい」でした。

もちろんメノウ棒の種類にもよりますけれど、

正確には石と真鍮の軸のつなぎ目辺りを持つ、という感じです。

それまでわたしは自己流で、鉛筆を持つようにして

メノウ棒の木製の柄を持ち、手首を振ってメノウ棒を動かしていました。

残念ながらマッシモ氏から理由は教わっていませんが

それ以来わたしが石部分を持って作業した感想としては

・石膏地や箔の感触がより繊細に感じられる

・余計な力が入らないので石が滑って箔に傷がつくことが少ない

・メノウ石と真鍮の軸が緩んだり外れたりすることが少ない

・腕全体を動かすので疲れが少ない

などでしょうか。

慣れるまですこし磨き辛く感じるかもしれませんが、

メノウ磨きは「石を持て」、お勧めです。

これはアリかもしれませんよ 1月30日

KANESEIでは、ふだん型取りには 石膏を使っています。

硬さと密度がベストかな、というのがその理由。

ですが、以前から額縁の装飾に紙粘土を使う、という

お話を聞くことがあって気になっていました。

でも・・・小学生時代に触っていた紙粘土の感触、

繊維っぽいパサパサ、ガサゴソした印象がぬぐえず

ちょっと躊躇していたのも事実なのですけれど。

先日、atelier LAPIS の生徒さんが型取りをしてみたい

とのこと、ここで思い出したのが紙粘土でした。

昔よりずっと良い紙粘土があるし、実際に紙粘土で

額縁の装飾を型取りした経験がある生徒さんもいらっしゃる。

じゃあ紙粘土が手軽なので試してみましょう!

トライしてみました。

丸いオーナメントからシリコン粘土で雌型をつくって、

紙粘土を詰めてそっと抜きます。

良い感じですね!模様も繊細に再現されています。

成功のカギは、石粉配合の高級紙粘土を奮発すること

(子どもの工作用より良いもの。)

空気が入らないようにきっちり型につめること、

型から取り出すタイミング、でしょうか。

今回は丸い形なので問題ありませんでしたが、

細長い形だと、もしかしたら乾燥する間にゆがむかもしれません。

ともあれ、高級紙粘土での型取りは石膏より手軽ですし

精度も遜色ないようですから、これは良いかもしれません。

半乾きの時だったら曲線部分にもフレキシブルに貼れるかも。

型取りに限らず、装飾模様に粘土で作ったものを接着し、

ボローニャ石膏を薄くかければ箔の水押しだってできるかも??

実験継続が必要ですが可能性大、面白そうです!

3年後にやっと 1月26日

ちらかった机から失礼いたします・・・。

2013年、まだ金継ぎの勉強をしていなかった頃に

「なんちゃって金継ぎ風」で欠けを継いだ

わたしの大切なマグカップですが

昨年ようやく本金継ぎをすることができました。

高価なものではなくても、こうして手入れをしていけたら

このマグカップ氏も喜んでくれているのではないかなぁ

と想像しつつ、使っています。

文字装飾 1月16日

文字を額縁の装飾に入れるのが好きです。

ほとんどの場合はラテン語の慣用句を選んでいます。

イタリア留学先の Palazzo Spinelli (修復専門学校)の

終了制作で作ったスペインゴシックスタイルの額縁が始まりでした。

今までは自分の為の創作額縁にラテン語装飾を入れていましたが

とうとうご注文を頂いて、嬉々として文字を描いています。

いつかカリグラフィーも勉強してみたい。

そういえば昔、もじもじくんってありましたね。

とんねるずの。

あれも好きでした。

紙ペーパー? 1月12日

紙やすり、あるいはサンドペーパー。

額縁制作に限らず、木工には欠かせません。

KANESEIでは180番から600番くらいまで

常時5~6種類の紙やすりを準備しています。

先日、紙やすりのパッケージを見ていて

ちょっと面白くなってしまいました。

「紙ペーパー」ですって。

紙紙?ペーパーペーパー?

「紙ペーパー」が通じるのは紙やすり業界ならでは。

紙やすり=サンドペーパー→略してペーパー。

そして「布ペーパー」なるものも存在します。

つぶつぶ(サンド)が紙についているのがサンドペーパー。

布についている(主に耐水)が布ペーパーと呼ばれるもの。

でもこれって「布製サンドペーパー」ですよね。

あるいは「サンドクロス」とか?

・・・なんだか良く分からなくなってきました。

私を含めて職人・作家は紙やすりで研ぐことを

「ペーパーをかける」なんていうのですが、

「紙をかける」ってなんじゃい??

そんな紛らわしいこと言わないで「ヤスリをかける」と

言えばいいじゃない?と思いますけれども、

ただ「ヤスリ」だと棒状の金ヤスリの場合もある・・・

「紙やすりをかける」なんてまどろっこしい!

よって「紙ペーパー」なる言葉が出現したのですね。

何気なく使っているけれど、考えたら可笑しな言葉!

受注休止のおしらせ 1月02日

いつもありがとうございます。

2016年からたくさんのご注文を頂き、

額縁の制作、修復の完成までにお時間を頂くことが多くなりました。

この度、しばらくの間ですが受注を休止させて頂きます。

KANESEIをお選びいただきながらお断りすることが心苦しく、

申し訳がございません。

再開は2018年春を予定しております。

また、KANESEI特製吊金具のご注文は続けてお受けいたします。

現在すでに頂いております見積ご依頼やご相談は

引き続き誠心誠意対応させて頂きます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

2017年1月 KANESEI

つよい心で 1月02日

あけましておめでとうございます。

東京は良いお天気、穏やかなお正月を迎えました。

ことしもいつも通りの元旦の食卓です。

お年玉も頂いてしまいました。

もう頂く年齢ではありませんけれども、頂ける間は

ありがたく頂戴いたします、父上様。

わたしにとって2016年は、仕事上で変化のある年でした。

精神面で、いままでのようでは進めない。

色々な意味で、もっと強い覚悟がないと越えられない

というようなシーンが増えました。

KANESEIとして額縁の制作、修復を始めて、

こうした局面を迎えるのが遅すぎた感もありますが

「とにかくここまで来た」というささやかな感慨もまたあります。

2017年は2016年の流れに乗って、心を強くもって

恐れずに進みたいと思います。

具だくさんのお雑煮で英気を養うお正月です。

あけましておめでとうございます 1月01日

旧年中はありがとうございました。

新春を迎え皆様のご多幸をお祈り申し上げますと共に

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成29年 元旦 KANESEI

KANESEI作業部屋、冬の風景 12月29日

冬のボローニャ石膏塗り作業は

湯煎での石膏液の温度管理が忙しくなります。

石膏液の温度はすぐに下がってしまう。

かといって温め過ぎると気泡が入りやすくなりますし

石膏液の水分が蒸発してしまって濃度が変わってしまう。

こまめに湯煎にかけたり下したり。

そして湯煎用の鍋からの蒸気で窓が曇ったり。

ラジオからは乾燥注意報が聞こえています。

いつもの冬、石膏塗りの風景です。

2016年のKANESEI Diario 今日でおしまいです。

本年もKANESEIのホームページをご覧くださり

ありがとうございました。

また、仕事で様々にお世話になりました皆さま

心よりお礼申し上げます。

今年はチャレンジができた一年でした。

そしてそのチャレンジは続行中です。

2017年にその良い結果が出せますよう努力いたします。

来る年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

あたたかなお正月をお迎えくださいませ。

Buon Natale 2016 12月25日

メリークリスマス!

保土ヶ谷のビジネスパークにあるツリーです。

毎週通っていましたが、ある朝突然に大きくて立派なツリーが登場!

設置は大変だろうなぁ、その様子も見たかったな、なんて思います。

この巨大なツリー、3階くらいの高さがあるように見えます。

どうやって立てたのでしょうね??

きっと毎年、作業服の男性たちが組み立て、装飾をして、天辺に星を飾って。

電飾をONにしたときには喜びの拍手が起こったことでしょう。

普段はビジネスマンたちが闊歩するロビーですが

この時期は子供たちがツリー見学に来て、可愛らしい声も聞こえます。

皆が喜んでいる姿を、設置して下さった方々が見てくれたらと思います。

我が家の庭にも喜びが一つ。

デルフトブルーのヒヤシンス、ヒヤ子の芽が出ました。

昨年春に水栽培から地植えにして、今年春には小さな花を付けました。

地面の下で来春にむけて、着々と準備をしているのでしょう。

クリスマスに毎年登場する天使たちにも応援してもらって

ヒヤ子、がんばって!

頼もしい仲間 12月15日

筆もメノウ棒も、そして彫刻刀も

数はいくつも持っていて、そのつど使い分けますけれど

結局のところ好みの何本かが決まっていて

そればかり使っていたりして。

道具はある程度の数は必要だけれど、

沢山あればあるほど良い、というわけでもない。

反対に、いくら沢山あっても「これがなくっちゃ!」がある。

軍団の中の少数精鋭の道具たちは

大切な「気の合う頼もしい仲間」です。

押すのか引くのか 12月12日

さ、寒いのです・・・。

どうもエアコンの調子が良くありません。

金属のヤスリを握っていると熱が芯から奪われてしまう。

最近はもっぱら指だし手袋にカイロを入れています。

ヤスリを使っていて思い出すのは、大学時代にご指導頂いた先生。

彫刻の授業でFRPに必死にヤスリをかけていた時に

「あんたね!めったやたらにガリガリやるんじゃないよ!

ヤスリは押す時に切れるの!引くときにも力を入れたら

ヤスリが傷むからやめてくれ!!」と怒られて(?)びっくりしました。

なにせそれまでヤスリに方向があるなんて知りませんでしたから。