diario

粉で復活、宝もの 12月02日

引き出しの奥から、ずっと前に

絡んでほどけなくなったネックレスが

出てきました。

もうすっかり忘れていたのですが。

そうだった、大事にしていたのに。

何度かほどこうと思ったけれど

出来なくてお蔵入りしたのでした。

▲ぎっちり玉結び・・・

そしてふと思い出したのです。

少し前に何かで読んだぞ・・・

絡まったネックレスは片栗粉を使うと

簡単にほどけるって。

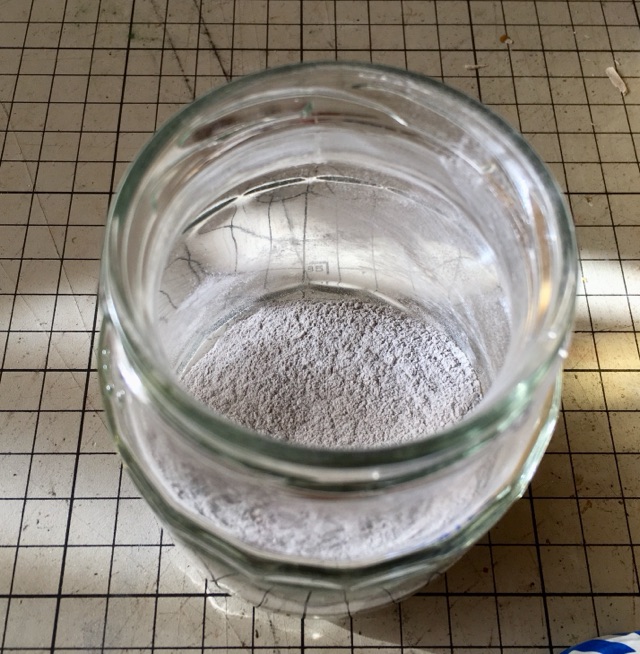

わたしはタルク紛を持っています。

お化粧で使う仕上げパウダーのような細かい粉。

粒子の細かさが片栗粉に似ているかんじ。

片栗粉を使うのはもったいない気がして

(だって記憶があやふやだし、後が困るし。)

タルクのボトルに入れました。

▲それで、どうするんだっけ・・・?

いや、思い出しました。

そうだ、粉に入れて、振るんだ!

▲小さい器に移しました。

で、手のひらで蓋をして器ごと振る!

パタパタと振ってネックレスを

引き上げてみると、当たり前だけど粉だらけ。

かたい結び目にも粉が入りこんでいます。

振っただけでほどけて出てくる・・・を

期待したけれど、さすがにそれは無し。

当たり前ですけども。

だけど、いままでどんなにしてもダメ、

(石鹸水のなかで試したり、いろいろ・・・)

かたかった結び目をピンセットで引っ張ったら

あらまぁ、ほどけましたわ・・・。

あっけなくするすると。

▲ほどけた!

粉が飛び散り、期待の大きさが伺える・・・

なるほど、結び目に粉がついて

滑りが良くなった、のですな。

片栗粉やタルク以外に、たとえば

コーンスターチとかでもいけるかも。

こんなアイディア、気づく人もいるのですね。

「粉とは」をご存じの人にとっては

分かり切ったことかもしれませんが

これは面白かったです。

ちょっと夏休みの実験宿題を思い出しました。

さて、粉だらけになったネックレスは

すかさず首に装着!でございます。

身に付ければ絡みませんからね。

粉は、まぁシャワーを浴びれば

流れるでしょう。

うれしいかぎり。ふふふ。

絡まったネックレスをお持ちですか?

ぜひお試しあれ!

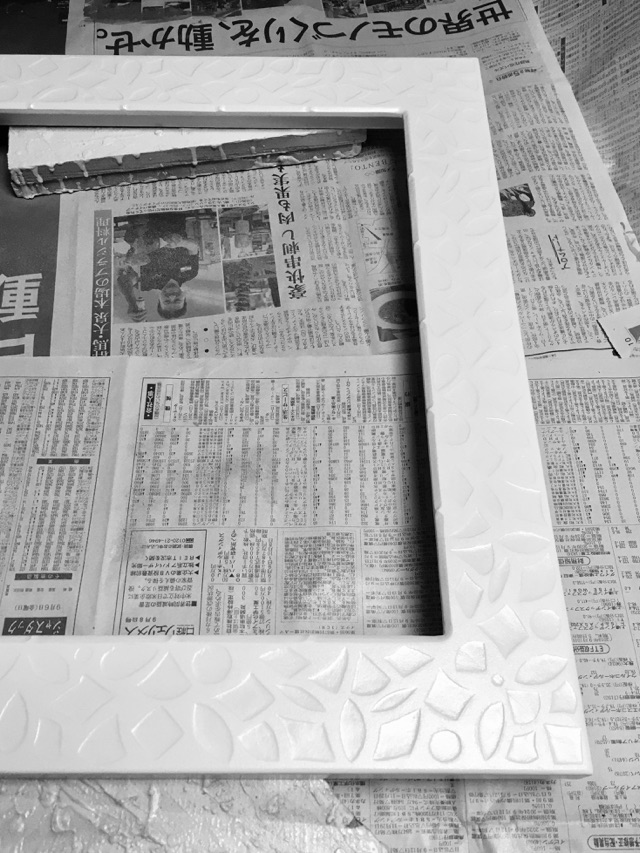

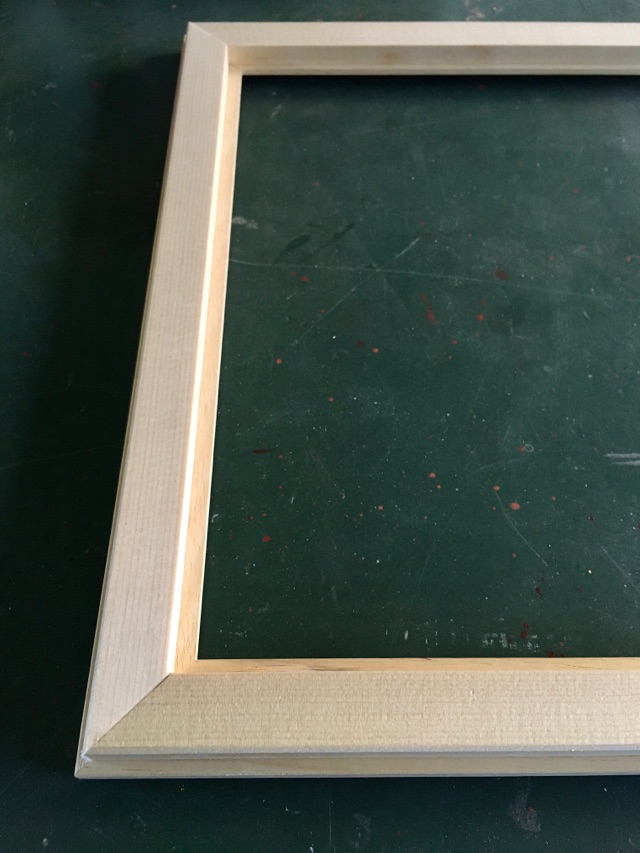

大切にお届けします 11月29日

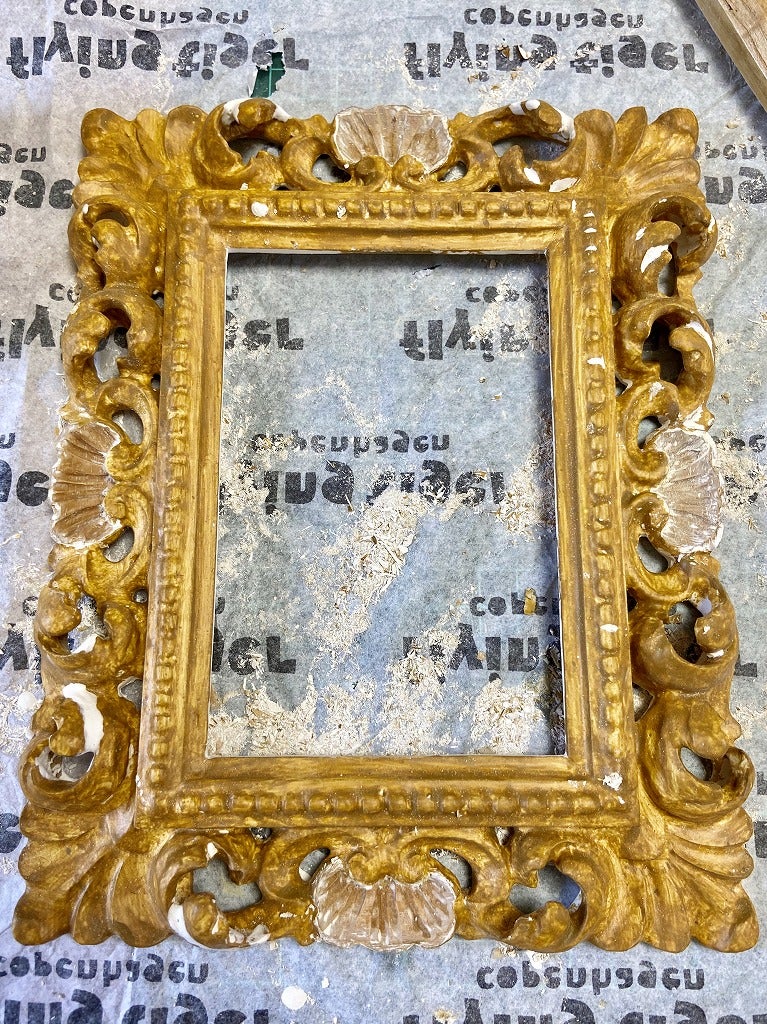

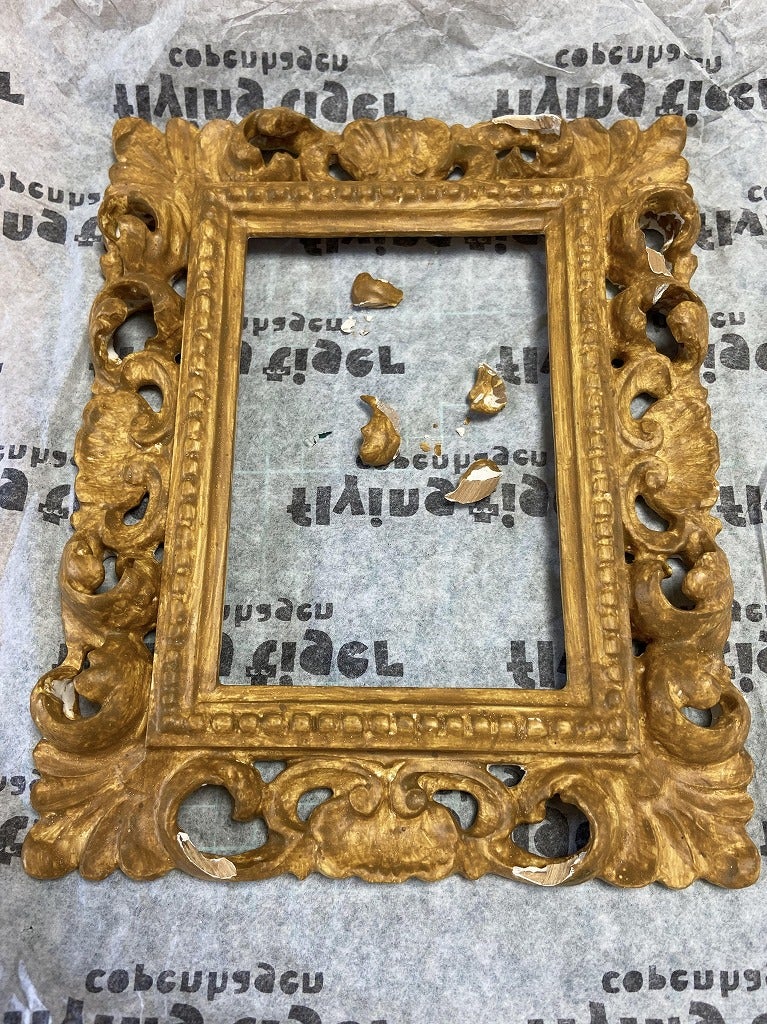

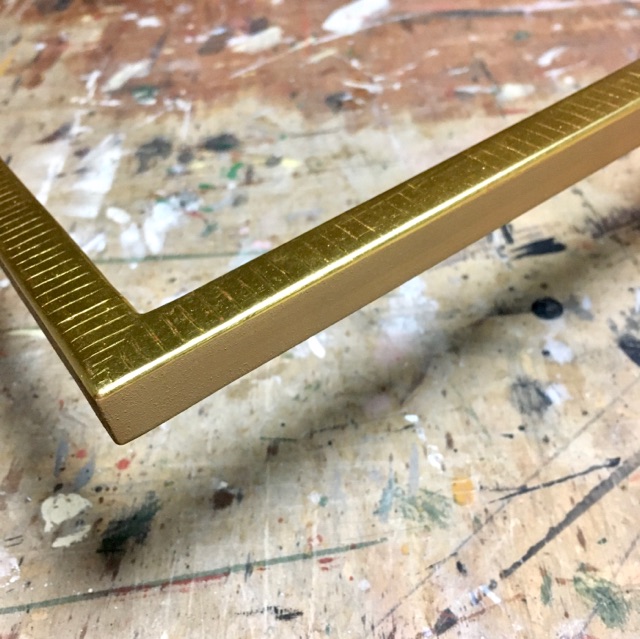

額縁をご注文いただいたとき

大きなものや額装したものなど

黄袋に入れて差し箱やタトウ箱に

納めるのが一般的です。

小さい額縁(ハガキサイズ等)には

わたしは白ボール紙で箱も作ります。

採寸してカッターでボール紙を切り

組み立てて大きなホッチキスで留めて、

仕上げにホッチキスの針をつぶせば

(額縁に傷をつける可能性があるので)

いっちょ上がり、でございます。

額縁を薄葉紙で包んでこの箱に入れて

お届け準備が完了します。

この箱作りも長年やっておりますと

コツも分かってジャストサイズに

作ることができるようになりました。

最初のころはなんだか上手く行かなくて。

額縁作りと同時に箱作も上達いたしました。

思わぬ技術習得・・・ムハハ・・・。

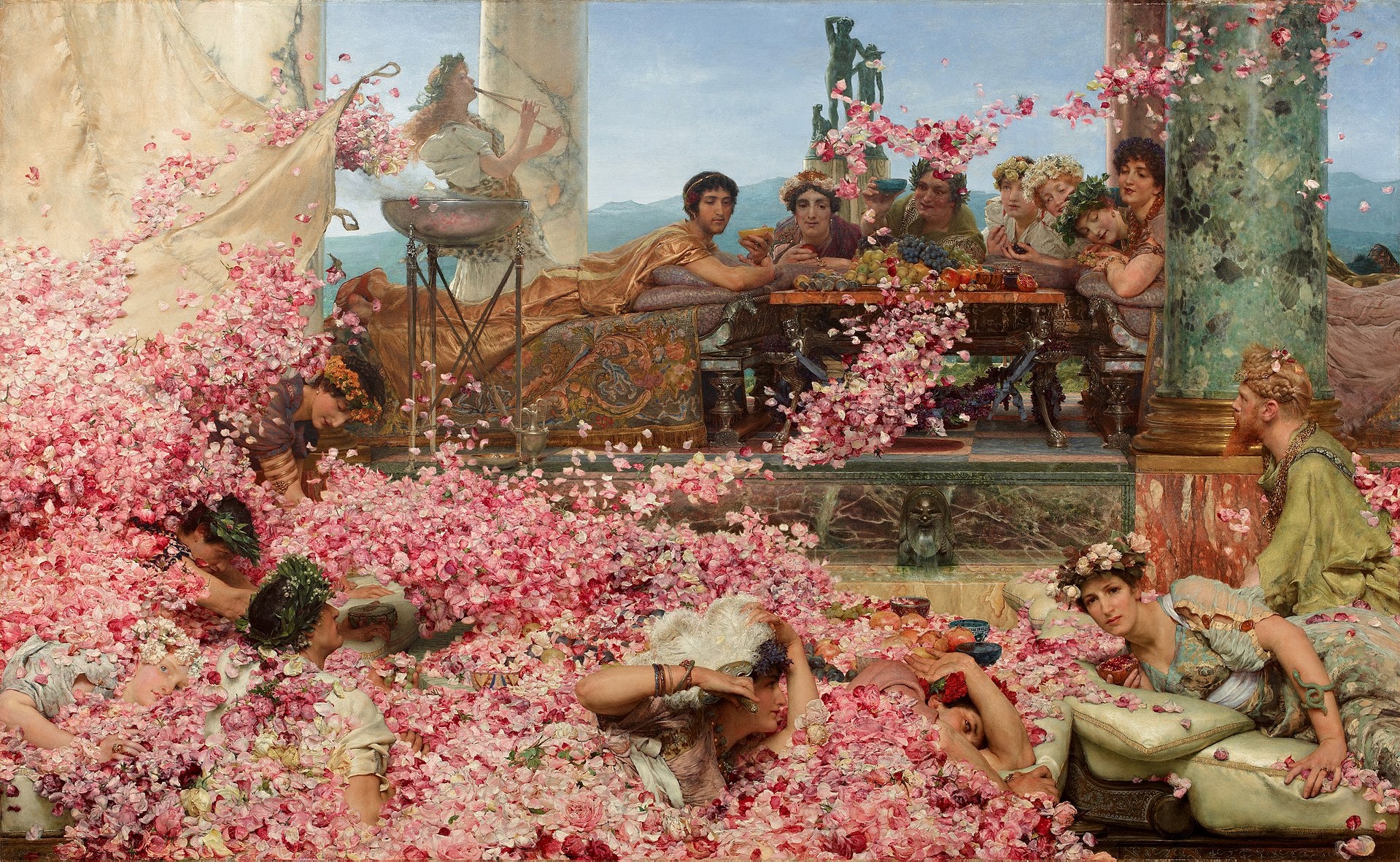

そのものの価値を決めるのは誰 11月22日

額縁の修理修復、絵画の修復の場で

お客様からのご依頼品を拝見したとき

「これはもうあきらめても良いのでは・・・?」

と思われるようなことが、たまにあります。

ご購入したであろう金額よりも

修理修復にかかる金額がうんと高い、

美術的価値があるように思えない、

言ってしまえば

「お金を払ってまで直す価値があるか?」

と、思われるようなもの。

でも、これははっきり言って

余計なお世話なのであります。

そのものの価値は、そのお客様が

感じるものであって、わたしは知る由もない。

持ち主(ご依頼主)にとっては

対価を払ってでも直して大切にしたいもの

であるからこそ、ご相談下さっている・・・

それをつい忘れてしまいそうに

なることもあります。

そんな時に思い出すのは、もう随分前に

Tokyo Conservation 絵画修復部門に

ご相談があった作品です。

紙をセロテープで何枚も貼りつないだ

大きな絵で、落書きの様なかんじ。

紙もテープも酸化して、かなりぼろぼろ。

修復には時間と手間がかかりそうです。

すべて職人作業ですから見積価格は

かなり高額になってしまったのでした。

「きっと見積もりは通らないだろう」

とわたしは内心思っていたのですが

見積価格は通り、ぼろぼろだった絵は

とてもきれいに蘇りました。

あとで聞いたところによりますと

この絵は亡くなったご家族が描いたものとか。

どんなに安価な紙に書かれた

名も無い人の絵だろうと、

大切にしたい人にとっては宝ものです。

そうした「宝もの」を託される仕事

と言うことを折に触れて思い出して

作業しなければ・・・と思っています。

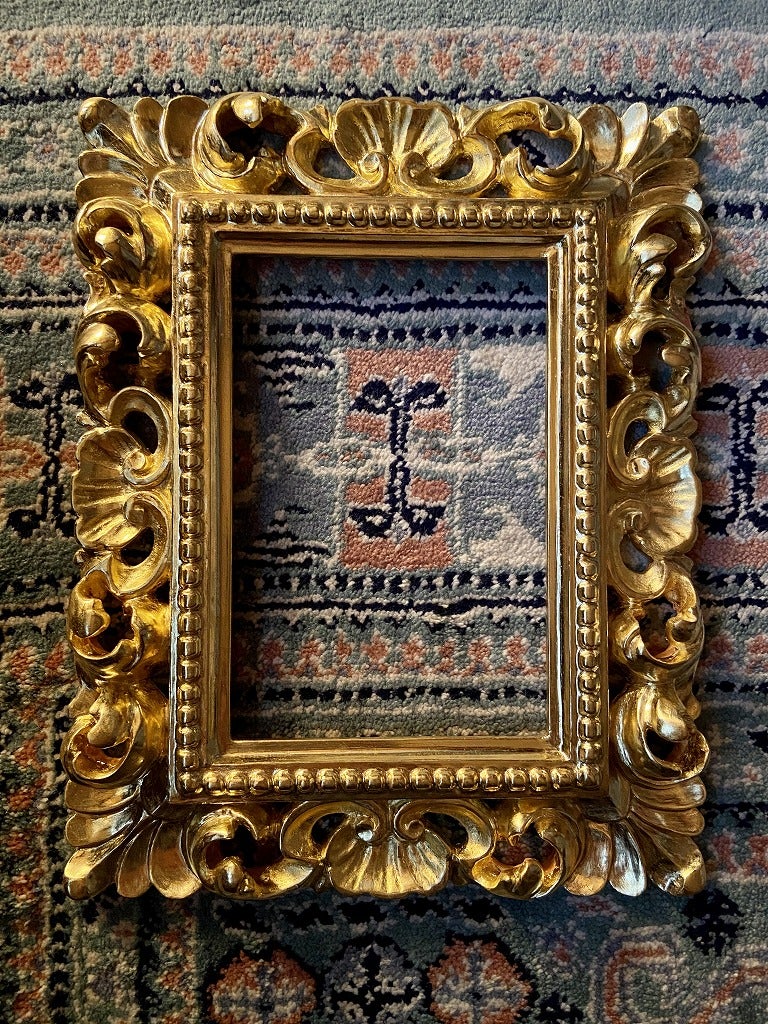

梨地風細工に挑戦 11月15日

先日のAtelier LAPIS展には

講師数人も出品いたしましたが

その中で井上雅未花先生の作品から

目が離せなくなりました。

井上先生はテンペラで可愛らしい

猫や小鳥を描いていらっしゃるのですが

作品には箔を使った装飾も入っています。

(写真をご紹介できず残念です!)

その箔の細工が、なんと言いましょうか

ものすごく細かい点で模様を打ち出していて

あまりの細かさに仰天してしまった!

その作品に感化されまして、わたしも

いざ細かい細かい点刻に挑戦でございます。

小箱に純金箔をきっちり貼り磨き、

模様を下描きして準備完了。

そこからは極細のメノウ棒

(ポーセレン用)でひたすら点打ちです。

アウトラインを点で起こしたら

模様を点で埋めていきます。

てんてんてんてん・・・そしてつづく点打ち。

隙間なく点で埋め尽くすと、徐々に

艶消しの梨地風になります。

このサイズの模様で3時間かかりました。

これが早いのか遅いのか分かりません。

大変だったけれど恐れたほどでは無かった。

・・・ような気がするような。

なににせよ達成感は大いにあります。

今回は成功。次回もっと大きな小箱に

この梨地風細工で模様を入れようと思います。

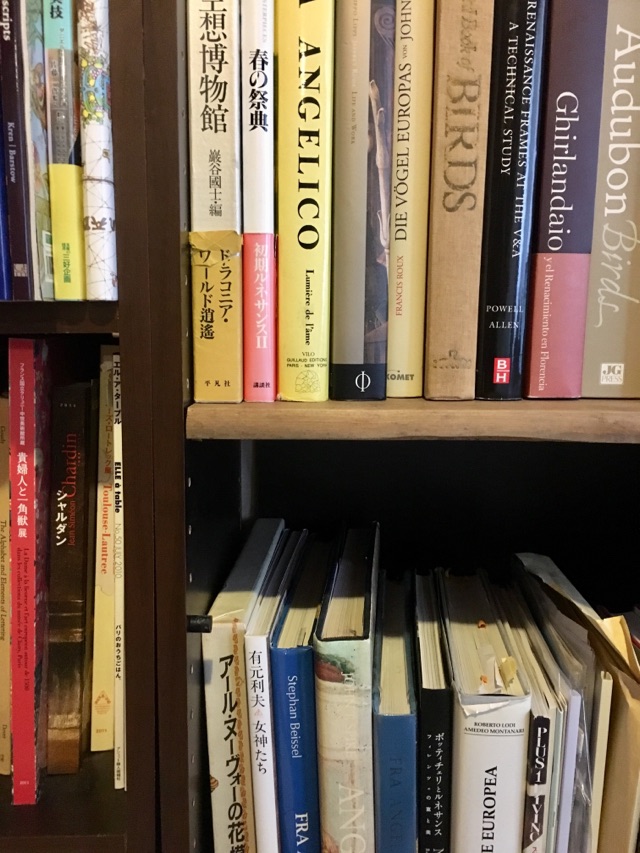

秋だから、ではないけれど 2 11月04日

コロナ禍がはじまって

自宅にいる時間が増えたのだから

読書量が増えたかと言いますと

わたしの場合は逆なのでした。

理由は移動時が読書タイムだったから。

電車の中や隙間時間のドトールなど

知らない人に囲まれてざわめきがある

ような場面が一番読み進められる、

と言うのは分かっていたのですけれど。

自室や作業部屋では、どうも気が散って

読書に落ち着かないのです。

そんな訳で、本棚の片隅には

順番待ちの本やら

途中まで読んでそのままの本やら

好きだからもう一度読みたいけれど

それっきり・・・の本が行列をなして

「さぁさぁ、どうするの?!」と

無言の圧力をかけてきています。

聞いたところによりますと、

読もうと思ってそのまま放置した本は

結局読まずに終わることが多いとか。

なぜなら「既にタイミングを失ったから」。

その時に読みたいと興味を持った内容も

タイミングを失えばもはや必要ないから?

うう~む、一理あるかもしれません。

だけど、情報を得るための読書なら

その通りだけれど、楽しみとして、また

変わらぬ興味の対象を綴った内容の読書なら

いつでも、十分「役割を果たす」のでは

ないかなぁ、と思っています。

「役割を果たす読書」という表現も

我ながら違和感があります。

読書に役割とか義務とか、

考える必要もありませんかね。

何を言いたいのかと申しますと

「本棚の行列は少しずつ解消する所存です!」

と言う宣言なのでございました。

移動中読書も徐々に再開です。

ありがとうございました 月光荘より 11月01日

10月25日より銀座月光荘画室Ⅱにて

開催いたしましたAtelier LAPISの展覧会

「心の遠近」は無事終了を迎えました。

遠くから、また、お忙しいお時間の

合間を縫ってお越しくださった皆さま

大変ありがとうございました。

だいぶ感染者が減りつつある東京

久しぶりの銀座は予想以上の人込みで

驚き恐れ、それでもやはり賑やかなのは

嬉しくて、心が浮き立ちました。

ギャラリーでも例年以上に皆さんの

会話が盛り上がっていたように感じます。

自分が丹精こめて作った物を飾り付けて、

時間と労力を割いて見に来てくださる方々に

褒めていただいて話を聞いていただいて、

そしてお互いの心に共感して笑顔になって、

とても励まされ幸せな機会になりました。

一時期は開催も危ぶまれた展覧会ですが

開催できて本当に良かったと思っています。

今日からまた、新しい作品制作に励む所存です。

ありがとうございました。

秋だから、ではないけれど 10月28日

先日読んだ辻仁成さんのブログに

「某月某日、なんだか、寂しい年齢なのである。

仕方ないけど、ここんところ、毎日、

寂しいので、なんでかな、と思ったら、秋だった。

秋だからか、と思ったら、思わず、笑ってしまった。」

とありました。

「そっか、寂しいのは秋だからだって。

秋だからかぁ・・・じゃぁ仕方がないよね!」

とわたしも納得してしまいました。

年がら年中どこかしら

うすぼんやりと寂しいのだけれど、

普段はあまり認めたくないというか

自分で見て見ぬふりをしている。

でも秋は寂しくても許されような

「寂しくて当然、だって秋だから。」

と大っぴらに言い訳できるような気がしています。

そうやって認めると楽になるのだけれど

改めて自覚すると余計に寂しくなったりして。

「やれやれ、あ~あ。」

とやり過ごしております。

秋は一番好きな季節なのですけれどね。

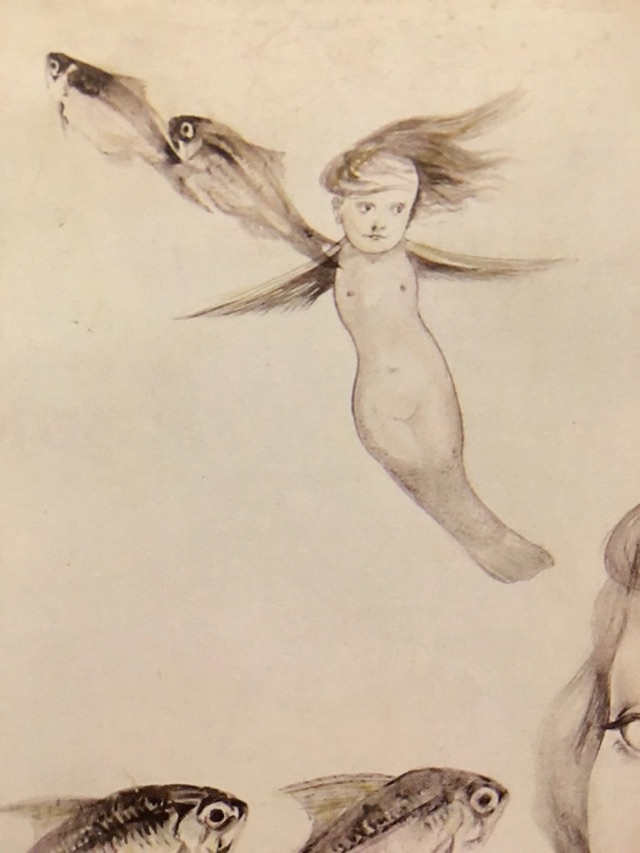

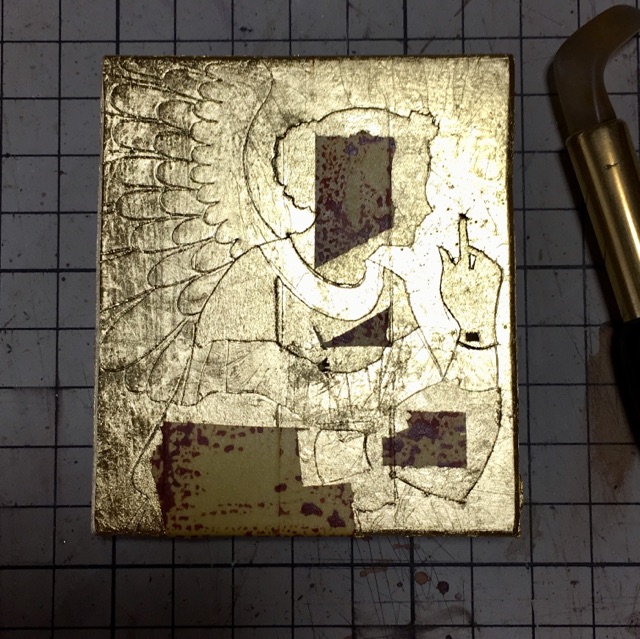

もどかしくも終了とする。 10月25日

なかなかイタリア人にならず

悩んでおりました天使です。

フラ・アンジェリコの作品を

卵黄テンペラで模写しました。

オリジナルよりだいぶ小さくした

手のひらサイズの模写ですので

なんとも・・・小さな点ひとつで

表情が変わってしまう。

これ以上いじくるともう

「ドツボにはまって這い上がれなくなる」

という時点で、お終いにいたしました。

フラ・アンジェリコ

「ボスコ・アイ・フラーティの祭壇画」より部分

フラ・アンジェリコ

「リナイウォーリの祭壇画」より部分

どちらもフィレンツェの

サン・マルコ美術館所蔵の作品。

本当は実物をじっくり観察しつつ

模写できれば良いのだけど、と

思いつつも、いや、やっぱり

実物と自作を見比べる勇気は無い。

・・・もどかしいのです。

やっぱり小さい 10月18日

小さい額縁を4つ

同時進行で作っています。

小箱制作はひとまず置いておいて

額縁を作るけれど

やっぱり小さい。

▲手前の2枚はハガキサイズ。

奥の2枚はさらに一回り小さい。

手元でガサゴソとチマチマと

作ることができるから

そしてなぜか本能的に

幼いころから小さいものが好きです。

幼稚園児のころ、焼き物の

2~3センチの動物を集めていました。

ウサギや羊、ブタやアヒルとか・・・

それはそれは可愛いのです。

引っ越して以来とんと見かけない。

どこにしまっちゃったかなぁ。

三つ子の魂百まで、ですな。

わかりやすい達成感が欲しい 10月11日

絵画修復にしろ

額縁制作や小箱作りにしろ

テンペラ模写にしろ

「これにて完了・終了」という

時点を迎えることができます。

この「おしまい」にすることで

得られる達成感がわたしには必要なんだと

つくづく感じています。

分かりやすい達成感があって

お疲れ様!と仲間や自分に言う。

そうしたら次に進める。

この繰り返しが必要なのです。

もっとも、自分の作業に

どこで区切りをつけるか

「おしまい」にするかは

悩み深いものがあって

毎回達成感を得られるわけではない

というジレンマもあるのですけれど。

区切りなのか見切りなのか。

ある種の諦めもあるようです。

人生の半分は 10月04日

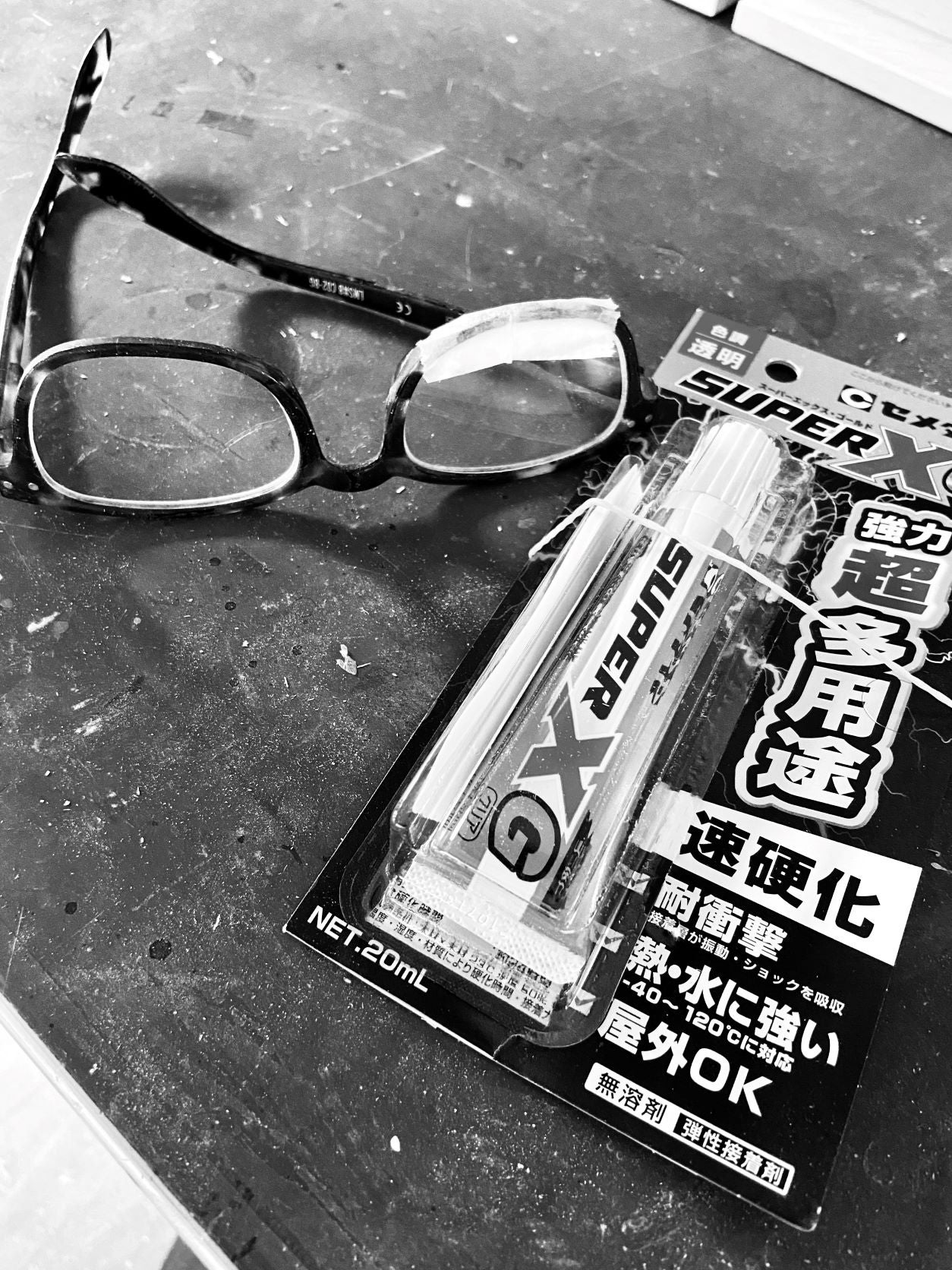

わたしも年齢相応に

作業時にはメガネが必要になりました。

(普段は裸眼なのですが。)

愛用しているメガネのフレームが

ぽっきり折れてしまったので

直そうと思ったら

メガネが無いからよく見えない・・・

というトホホな状況です。

▲接着してテープで仮止めしました。

またすぐに壊れてしまいそうだけど。

以前にラジオで「老眼鏡が必要になって

なんだか悲しい」という投稿がありました。

パーソナリティの方が

「でもまぁ人間は今や長生きになって

人生の後半分はメガネが必要なのだから、

好きなメガネを選んで楽しんだ方が良い」

というようなことを話していて

「そうか、人生の半分はメガネかけるのか、

そんなもんか!」と

老眼鏡嫌悪気分から

不思議なくらいあっさり抜け出しました。

そんな訳でして、お気に入りのメガネを

大切に使おうと思っています。

イタリア人にする。 9月30日

フラ・アンジェリコの天使模写を

続けておりますが

顔を描きながらいつも悩みます。

イタリア人になかなかならない。

どうにも日本人顔になるのです。

▲製作途中の図。

まだまだ陰影も色味も足りずのっぺり。

聞いたところによりますと

フラ・アンジェリコに限らず

顔を描くとき(模写も含めて)

無意識に自分の顔に近くなるとか。

ちなみにわたしは見本のような一重瞼で

まったく陰影のできない顔です。

いわゆる「平たい顔族」の典型。

幼いころ、父と母に真剣なまなざしで

「平安時代に生まれるべきだった顔」

と言われた衝撃が忘れられません・・・。

この天使の顔は、なんとしても

イタリア人にする所存であります。

わたしは何する人? 9月27日

先日、親しい友人と話していたときのこと。

彼女いわく「この間、職場であなた(わたし)の

ことを話したのよ、小箱作家の友人がいるって。」

小箱作家?

それはわたしのこと?

ふぅむ、そうか、小箱作家か。

もうずっと前から、それこそ

額縁を作りはじめたころから、出会う人に

「肩書はなに?」と聞かれるのです。

額縁職人? 額縁作家?

フレームアーティスト??

フレームビルダー???

いやいや、違う、しっくりきません。

額縁を作るし、修理修復するし

額縁の作り方を教えてもいます。

Tokyo Conservation のスタジオで

絵画修復の仕事もしますし

黄金背景テンペラ画の模写を販売したり。

最近はもっぱら小箱ばかり作っている。

結局「肩書きは決めていません。」と

お答えすることにしています。

額縁や絵画周辺の仕事をしていて

古典技法が得意、といったところ。

その中に「小箱作家」的な作業も

含められますからね!

決める必要はないのかな、と思ったり。

だけど。

・・・やっぱり肩書き、必要ですかね??

そしてどうなった製麺機 9月20日

先日お話しました製麺機のその後

でございます。

無事にデュラムセモリナ粉と

イタリアのパスタ用強力粉を入手しまして

いざ、初の手打ちパスタの日です。

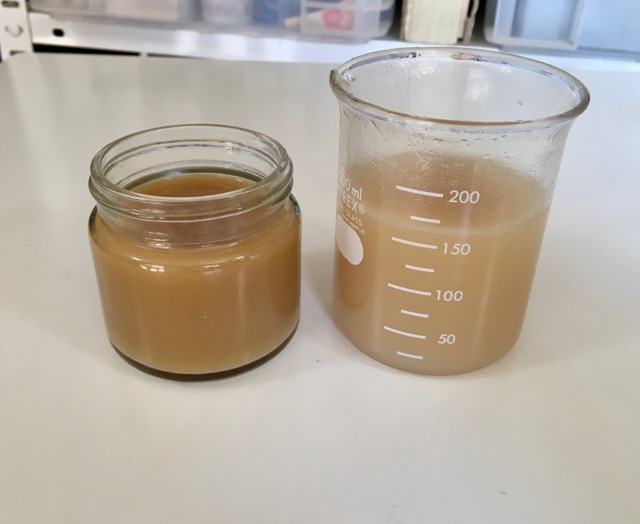

セモリナ粉100g 強力粉50g 薄力粉50g

卵2個にオリーブオイル少々、塩ひとつまみ。

▲黄色いのがセモリナ粉です。

凹に卵を割り入れたら、すでに土手崩壊・・・

粉はお菓子のようにふるう必要も無く

フォークで卵を溶きつつ粉と混ぜます。

▲大学時代、彫刻家のアシスタントバイトで

習得したはずの菊練りを試す。微妙。

10分程度こねたらラップにくるんで

冷蔵庫で数時間寝かせます。

その間にラグーソースを作りましょう。

▲ラグー?いや、ミートソースでございます。

シイタケやお醤油入り。

ラグーアッラジャッポネーゼ・・・なんちゃって

いよいよ満を持して製麺機の登場。

生地を1センチ厚に切って、まずは伸ばします。

伸ばして畳んでまた伸ばす、を繰り返して

きしめん用の刃でカット。

▲パスタっぽいものができた。

打粉をたっぷりしてしばし乾燥タイムです。

▲くるりとまるめるべきだったか?

思ったより麺の本数が少ないような。

そうして夕飯、渾身の一皿です。

美味しかったか、ですか?

ええと、そうですね

ミートソースが美味しかったですよ!

▲麺は、これはどう見ても

う・ど・ん・・・

それはそれはアルデンテなパスタ。

硬くてアゴが疲れました。

敗因は、生地をカットする前に

薄く延ばす段階で、もっと薄くするべきでした。

厚さ調節7段階の3にしたのですけれど

もっと2とか、いっそ1でも良いくらい!

本数が少ないと感じたのはただひたすらに

分厚かっただけなのでした。

ちなみに、茹でた麵は翌日になっても

まったく伸びないし柔らかくならない。

さすがセモリナ粉と強力粉!

と変なところで感動しました。

ううむ、これで引き下がると

武士が廃る。

粉もまだあります、再チャレンジ近し。

乞うご期待であります・・・

やっぱり天使が描いた天使 9月16日

今年2021年の秋もまた

「小さい小さい絵」展に出品する

ちいさなテンペラ模写を作っています。

黄金背景テンペラ画は、なんと言いますか

「描く」より「作る」がしっくりきます。

支持体の板を切り、ニカワを塗り

ボローニャ石膏を塗り磨き

ようやく下描きをしたら

ボーロを塗って金箔を貼り磨き

装飾を入れて・・・さて。

最後の最後に卵黄メディウムを作って

絵を描くのです。

描く作業は全体のほんの僅かなのです。

今回はフラ・アンジェリコの天使を

2枚作ることにしました。

フラ・アンジェリコは学生時代から

ずっと何度となく模写していますが

その度に新たな発見があって驚きます。

まぁわたしの観察眼が及ばない

と言う証拠でもありますけれども。

初心に帰る、原点回帰です。

今回下描きをしていて思ったのは

フラ・アンジェリコの描く人物(天使含む)は

三白眼が多いような気がする。

一般的に三白眼ってあまり人相が良くない

きついイメージを与えがちですけれど

フラ・アンジェリコの絵は

その三白眼から、厳かさや人間を超えた者

としての表現を感じたりしています。

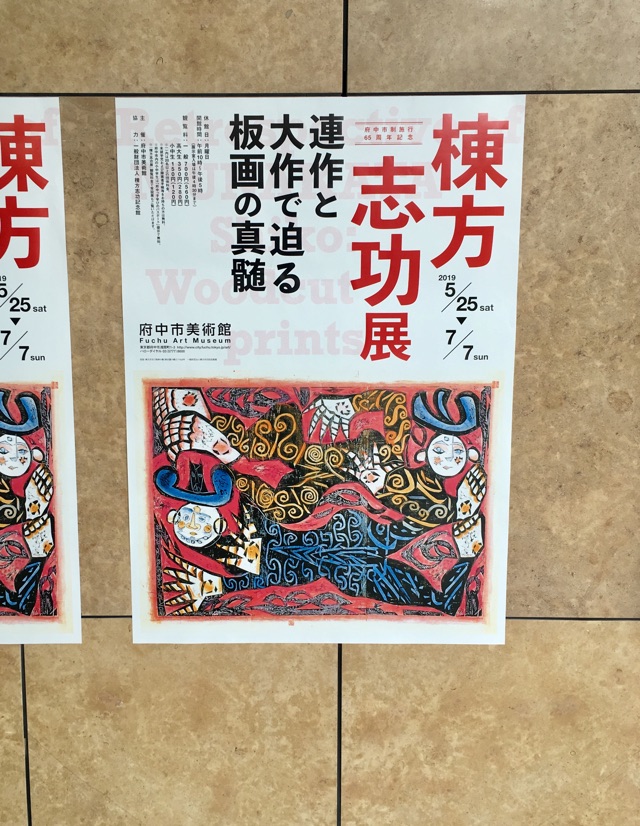

美味しい版画を 9月13日

今年の夏、誕生日に父が

製麺機をお祝いにくれました。

いわゆるパスタマシーンです。

箱には「製麺機」とあって

美味しいうどん、きしめん、中華麺

ワンタンや餃子の皮も

自宅で作れる、とあります。

もちろんパスタも作れると。

テレビで、イタリアの家庭で手作りパスタの

シーンを見るたびに「ほしいなぁ」などと

つぶやいていたのを父が聞いてくれたのでしょう。

製麺機をもらったとき、わたしは

もちろん「わぁ!」と喜びました。

なにせずっと前から欲しかったものです。

わたしが「これで版画ができる!」と言うと同時に

父は「これで美味しいの作ってくれ~」と。

ふたりで

「え、美味しいの・・・?」

「え? 版画?!」

としばし固まりました。

目的が違う。

パスタマシーンで凹版画ができると

知って以来、気になっていたものですから。

とは言え、これはやはり贈り主の希望を汲んで

まずは美味しい(できるかどうかは謎だけど)

タリアテッレやラビオリ製作など

することにいたします。

パスタ作りと版画刷りと

同じ機械で同時に、ってわけには

やっぱり行きませんかしらね。

版画はすこし先にして、まずは

製麺に特化してチャレンジです!

そこにあるから。それで良い。 9月09日

2020年春に世界が大きく変わって以来

わたしが打ち込んでおりますのが

小箱作りなのですが

完成した小箱もだいぶ増えました。

作りはじめた当初はべつに

こんなに作りためるつもりも無く、

楽しいし無心になれるし

合間あいまの娯楽、なんて感じで

「打ち込む」つもりもありませんでした。

でも気づけば生活のペースも心模様も変化し、

思うように活動できない毎日で

とにかく無心になれる小箱づくりは

わたしに必要な作業になりました。

そして今、逃避としての制作の時期は過ぎて

ただもう「そこに小箱があるから」作る。

そこに山があるから登る

といった心境になっております。

それで完成した小箱は

いま手元にあるもので大小66個

制作中をふくめると、ちょうど70個。

改めて数えてみて、ちょっと達成感です。

横で家族が(呆れて笑いながら)

「それでどうすんのぉ・・・その小箱・・・」

と言っており。

そうですなぁ。

画廊やお店で展覧会と言っても

この秋~冬はおそらくまだ無理かも。

それならそれで、なにか

発表するなり売るなり考える時期が来た。

ネット販売・・・でしょうか?

ううむ、まずは調べて比較して

具体的にする必要があります。

なにせ無知極まれり、ですので。

ああ、だれかに任せたい!と叫んでも

誰もいませんからね・・・。

どなたか販売して下さる方が

いらっしゃいましたら

ぜひご連絡くださいませ!

「こんなに作ってどうすんの」ですが

理由も無く作ってしまうのです。

物を作るって、そんな感じで良いんだと思います。

夏は終わったか、正月はまだか 9月02日

もう2021年の終わりが見えてきました。

そんなことはない?

早すぎますか?

ようやく暑さが納まってきたところで

まだ夏の終わりだよ!・・・でしょうか。

でも気づけば正午の影がすこし長くなって

雲が薄く遠くなってきました。

石膏液やニカワ液を庭の日差しで

溶かし温めることができなくなって

(これぞエコロジーであります。)

金箔を磨き始めるタイミングが

早くなってきた、ように思います。

金箔が暑苦しく見えなくなってきた時も

「夏のおわり」を感じたりして。

▲小箱は同時にいくつかつくります。

奥にあるのは先日のお姫様じゃなかった小箱

名付けて「陰謀の小箱」

そうして「あら、秋本番だわね、爽やか!」

なんて言っているうちにすぐ木枯らしが吹いて

ビールより赤ワインや熱燗が欲しくなって

街にクリスマスの広告があふれたと思ったら

お正月のお節作りを考えなければ・・・

と言うことになるのですよね。

毎年のことですけれども。

季節の移り変わりは、わたしは

空と庭の変化と作業の進み具合で

ある日気づくことが多いようです。

すこし気が早く「2021年のおわり」に

心が持って行かれそうになっても

だからと言って何かを急いで始めるとか

あれもこれもしていない・・・と

後悔するとか、そういう気持ちには

ならずに日々を過ごそうと思います。

すこやかで穏やかな秋をお迎えください!

絵画修復に向き合う 8月23日

絵画修復というのは、じつに

地道な作業の連続であります。

Tokyo Conservation のスタッフとして

油彩画修復もしておりますが

大きな作品になると

キャンバスの裏面のアイロンがけで

一日が終わる、なんてこともあります。

裏面からアイロンで亀裂を緩やかに伸ばします。

裏面の裏面、つまり表側には「絵がある」を

つねに意識しつつ慎重に作業を進めるのです。

下ごしらえも必要で、これは修復に

限らずいろいろな仕事に言えることですけれど、

下ごしらえの良し悪しで仕上がりが左右されます。

▲ストリップライニングと呼ばれる、キャンバスの

耳を補強するテープを作っています。

これも大切な下ごしらえのひとつ。

修復作業をするには安定した心身

——イライラせず飽きずに淡々と―—が

大切ですので、修復を仕事とする人たちは

精神状態の波をゆるやかにする術を持つ

朗らかな人が多いように思います。

(なかには八つ当たりしたり不機嫌を表す修復家も

いるのでしょうけれど。人間だもの。)

わたしはそんな穏やかで楽しい人たちに囲まれて

作業をすることができています。

人間関係のストレスが無い職場ほど

幸せなことは無いかもしれない、と思います。

学校の教室4つ分くらいの広大な部屋で

数人のスタッフが各々の作業を黙々と進める。

そこには静寂しかないのだけど

不思議と空気は張りつめず、明るい雰囲気が

ただよっているのです。

そんな訳で、終わりが見えないコロナ禍で

ドンヨリオロオロするわたしにとって、

絵画修復の仕事に向き合い過ごす時間は

ある種穏やかな精神統一のような、

瞑想に近い時間になっています。

庭にないなら 8月12日

先日、ルドゥーテの薔薇の

小さな模写が完成しました。

大輪の花びらが幾重にもなった

「これぞ薔薇」の花ではありませんが

一重で原種に近そうなシンプルな

そんな花もとても好きです。

もう夏真っ盛りになって

蝉が飛び交う我が家の庭には

(蝉爆弾炸裂で悲鳴を上げる日々)

薔薇など一輪もありませんので

絵で再現してしまえ、と言ったところです。

四苦八苦 8月05日

毎日毎日暑い中、何をしているのか。

三度の食事をして、なんならオヤツも食べて

出稼ぎに行ったり(修復の仕事や教室など)

自宅の作業部屋で何かを作ったり直したり

自分も家族も健康で衣食住そろって、

これは幸せとしか言いようがない状況です。

テレビでオリンピックを観て

戦いと勝利の疑似体験をさせてもらって、

ワクワクドキドキも十分にある。

だけどなぁ。なんだか。

いまわたしが求めているのは

穏やかなちいさな日々ではなくて

挑戦の疑似体験でもなくて、

「非日常を経験すること」なのです、きっと。

飛行機のチケットや滞在先を決めて

現地情報を集めたり準備をあれこれ始めることから

「服は何を持って行くか」

「あの教会を訪れる最短ルートはどれか」

「これは持って行くか現地調達か」

「あの人へのお土産は何が良いか」

など小さな幸せな悩みをたくさん抱えたい。

そして緊張と楽しみの、心からの

ワクワクドキドキを経験したいのです。

イタリアに行きたのです。

今現在イタリアにお住まいの

日本の方々のブログなどを読んでいますと、

帰りたいのに帰れない、

日本の家族の緊急事態で、小さな子供を

イタリアに残してひとりで一時帰国、

なんてことも書かれています。

行きたいのに行けない。

帰りたいのに帰れない。

どちらが辛いかと言えば当然ながら

帰りたいのに帰れない、でしょう。

・・・そうしてまた振出しに戻る。

「必要以上の行動ができない」から

ウダウダしているなんて。

お気楽能天気にも程がある。

分かっている。

そして、本当に本心から行きたいなら

無理をすれば行けない訳では無い、という事実。

実際に行っている人もいるのだから。

だけど。

いやはや。どうにもこうにもままならぬ。

そんなことを考えて

自分を説得するのに四苦八苦している

8月のはじめです。

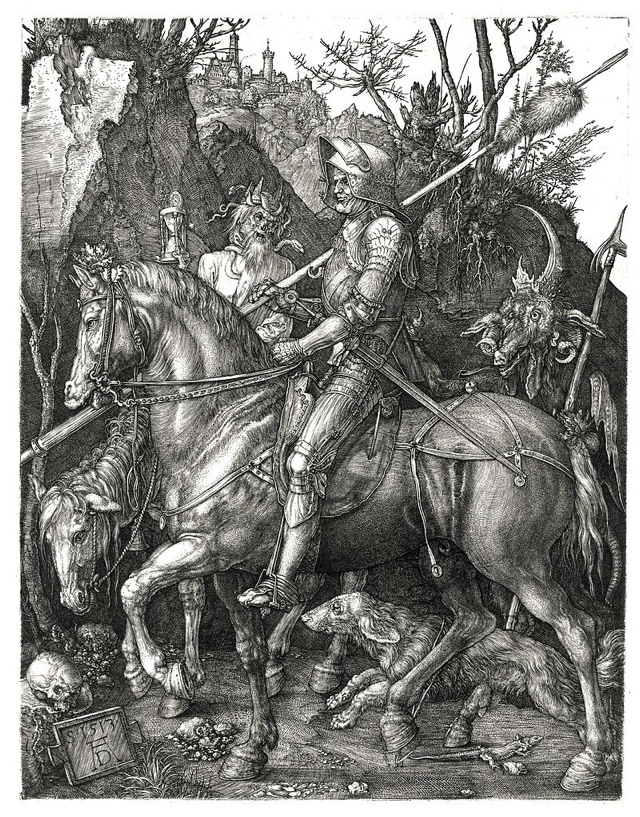

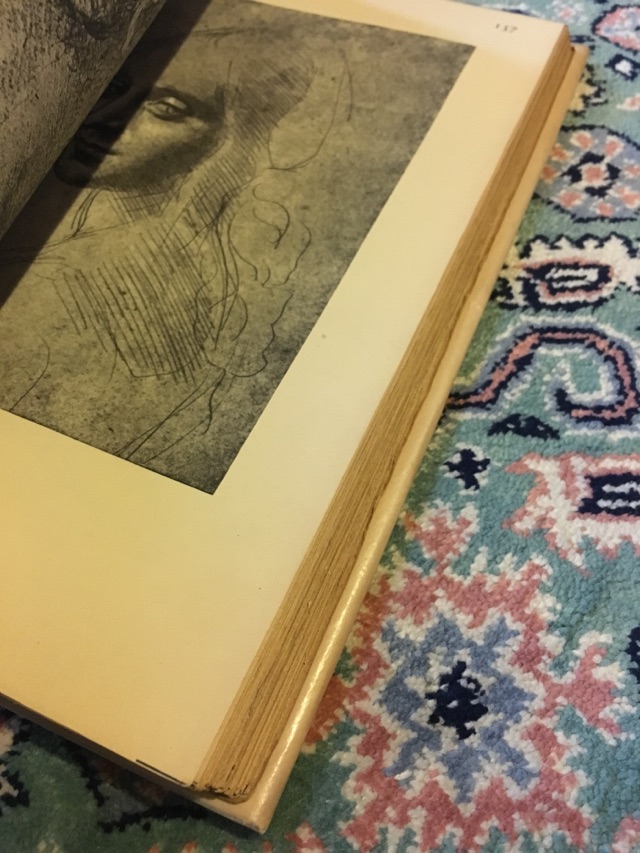

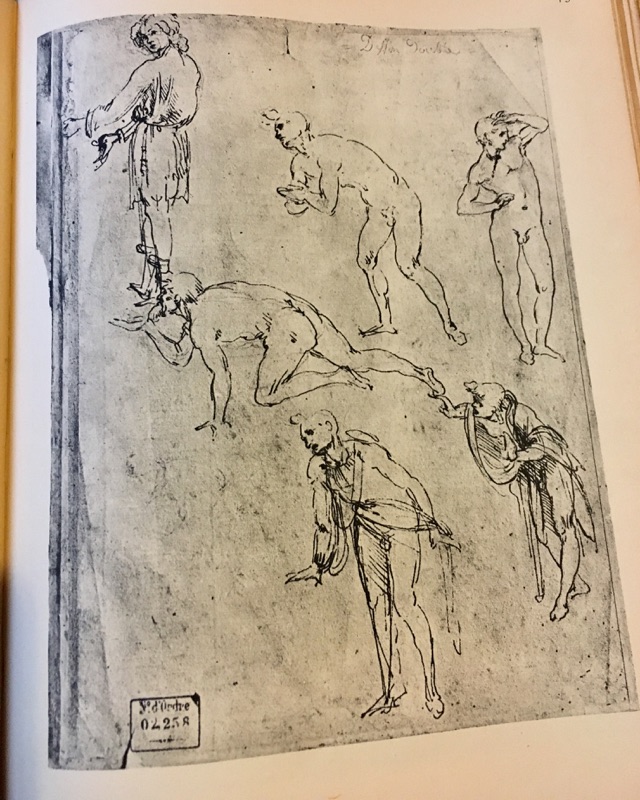

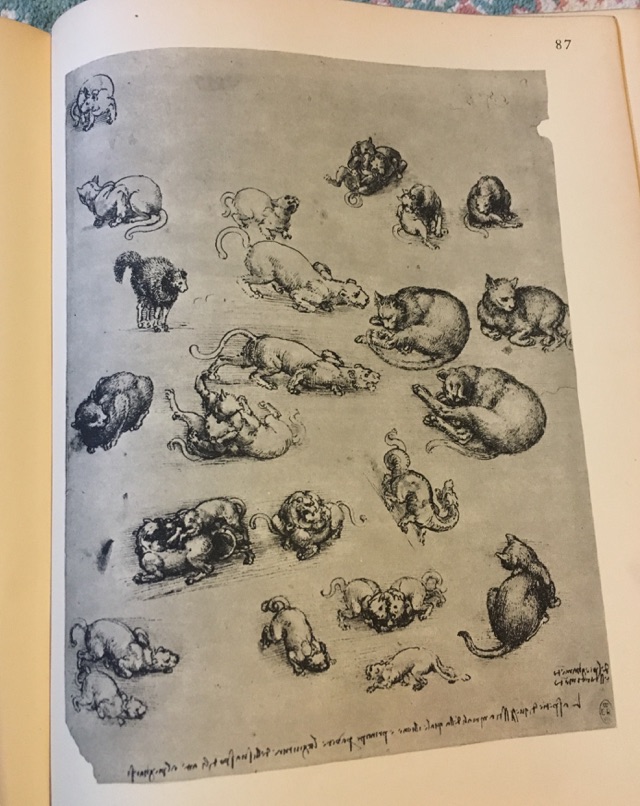

デューラーの砂時計は 8月02日

1400年代後半から1500年代前半の

ルネッサンス期に活躍したドイツの画家

デューラーの、とても高い再現度で

原寸大に印刷された版画集を観ていました。

じつに細かいのですが、デューラーが楽しんで

熱中して制作した様子が伝わります。

寓意画でも有名なデューラーですが、

砂時計も好んで登場させていたようです。

砂時計の寓意は「限りある時間」でしょうか。

「人生の短さ」などもあるようです。

メメント・モリのひとつ。

▲ひげの悪魔が騎士に砂時計を見せている。

(画像はwikipediaからお借りしました)

デューラーの作品に出ている砂時計を見ると

そのどれもが必ず(わたしが見つけた範囲内で)

砂は、半分落ちて半分残っている。

「人生の半分がすでに終わってしまった」

なのか

「人生、まだ半分残っている」

なのか。

▲壁にはおおきな砂時計。

(画像はwikipediaからお借りしました)

さて、わたしはどちらだろう。

上の砂が、残された時間が、わたしに

どれくらいあるか知るのは恐ろしいけれど。

考えている間にも刻一刻と砂は落ち続けるけれど。

行きつく思いは「有意義に過ごしたい。」

それしか思い至らない今日です。

何か秘密があるのかい? 7月22日

夜、夢は見ますか。

わたしは幼いころからずっと

毎晩見る夢をひとつは覚えています。

夢を見る理由って脳の整理だとか

潜在意識の表れとか聞きますけれど

単純に自分が見る夢が面白くて

あるいは恐ろしすぎて

自分でも理解できていない内面が

大きいのだな、としみじみ思います。

今朝見た夢も、なかなか変でした。

自分は高校生、でも意識は現在のもの、

そしてクラスメートも現在の友人知人。

ポテトチップスを貪り食べるのです。

我ながらものすごい勢いでした。

どれだけポテチが食べたかったのだ。

そしてはっと気づいたら賞味期限が先月。

一緒に食べている友人に見られないように

必死でパッケージを隠す!・・・という

バカバカしいような意味深なような

夢でした。

なにかわたしの秘密が暴露される

などという暗示でないことを祈るばかり。

もうひとつの sansovino 7月05日

2020年秋に作った双子のサンソヴィーノ額縁。

ひとつは石膏を塗って純金箔と黒で仕上げて

サンソヴィーノらしい強烈額縁になりました。

そして片割れのもうひとつは白木のまま放置し、

仕上げを迷いに迷っておりました。

完成したのは昨年。

そろそろどうにかせねばなるまいよ・・・。

オリジナル通り全面金にしてみる?

でもそれも完成が見えてつまらない。

じゃぁ、シンプルに茶色にしようか?

などと自分会議をしまして。

さっそく水性ステインのオーク色で塗ります。

そういえば、全面ただの茶色の

サンソヴィーノ額縁って

見た記憶がありません。

知らないだけで存在するのかな、

イタリアの方にとっては

ちょっと変な感じなのかしら、

と心配になりつつも

完成したらきっとかわいいですぞ!

久しぶりに再開 6月24日

ここしばらく、グスターヴォさんに

教わったヴェネト額縁の

彫刻から距離をとっていたのですが

久しぶりに「そろそろ良いだろう」と

再開いたしました。

半年以上本格的な彫刻から

離れていたので感覚が変!

あれ、どうするんだっけ・・・

とは大げさですけれど

腕慣らしが必要でした。

えーっと、ううむ、んん??

などと言いつつ。

やっぱり木槌を振り上げて

ガシガシと彫り進めるのは

楽しいのです。

これはなかなかよろしい額縁が

完成する予感です。

気づけば窒息寸前 6月17日

小箱も少しずつ作っております。

ヨーロッパの古典技法を使った

小箱ではありますが

日本の模様を使ったものも

作りたい・・・と思いまして

天平時代のデザインを。

東大寺三月堂の仏様にある模様を

参考にしました。

▲天平時代の模様は地中海世界のものが

シルクロードを通って日本にやってきたそうですから、

バランスが洋風、アラブ風にも感じられる。

桐の小箱に下地を施し

ボローニャ石膏を塗り磨き

模様を線彫りしてから

アクリルグアッシュで彩色。

なにせ細かい模様なので

神経を使います。

▲この後にバックの色を塗ります。

じぃぃぃぃ~っと描き続け

はたと気づくとものすごい頭痛。

びっくりした!

呼吸をほとんど忘れておりましたよ。

窒息して酸欠になっていたのでした。

やれやれ。

いくら楽しくても息はしましょう。

もう寝なさい。 6月10日

どうもわたしは日ごろ

ひとりで作業しているからか

はたまた根っからの性格なのか

煮詰まりがちで、

そんなときは大抵作業も

上手く進まなかったり

失敗したりします。

・・・いえ、そんな頻繁に

失敗しているわけでは

ありませんけれども。

眉間にしわを寄せつつ家族に

「失敗した」などとブーブー訴えて

気を紛らわそうとしていると母は

「まぁ、そんなときは一晩寝るのねぇ」

とノンキな口調で言うのでした。

結局その日は手直しの準備だけして

違う作業をして一晩寝ました。

翌朝見ても、やっぱり失敗は失敗で

小人が夜中にこっそり直してくれているわけもなく。

でもまぁ、昨日思ったほど深刻でもないし

失敗の理由の整理がついたので直せるし

「もう同じ失敗は繰り返さない」と思えたし

一晩寝たことで煮詰まりも消えました。

分かってはいたことだけれど

寝ちゃって仕切り直しって

改めてわたしには効果的なのです。

この年齢になってもやっぱりまだ

母には助けられているのだわ・・・と

苦笑いの朝なのでした。

ヴェネト額縁はひとまず 6月07日

2020年2月にフィレンツェにて

木彫職人グスターヴォさんの

工房に通って制作した額縁木地は

帰国後に追加工をして

先日無事に完成しました。

勝手に呼んでいた名前

グスターヴォ額縁改め

ヴェネト額縁でございます。

なんたる派手。

額縁の中に見えている写真は

参考にしたオリジナル額縁

18世紀イタリア・ヴェネト州で作られたもの。

Roberto Lodi 著

Repertorio della cornici europea P.270掲載

▲技術的に足りないのはもちろん、葉の向きとか

いろいろとオリジナルとは違う部分もあります。

すぐにアンティーク加工をしようと

企んでいたのですけれど、

完成してみたらなんだかこれも悪くない。

もう少し眺めて楽しんで

具体的にどうするか検討しようと思います。

実は完成前日に、ふと遠くから

離れて眺めてみたら気が付きました。

左下角、対で葉が足りない。

え、今気づくってどういうこと。

彫って、塗って、磨いて、

また塗って、貼って磨いて・・・

ここまでの作業中に一度も気づかなかった。

ちょっと自分が信じられないのですが。

そういえばフィレンツェで作業中に

わたしが「あ!間違えて彫りすぎた!」

と叫んだ時にグスターヴォさんは

「そんなのは後からリカバリーできる」

と確かにおっしゃったのでした・・・。

これを今、書いていて思い出しました。

ハハハ・・・もうリカバリー不可。

でもまぁ、それもまた思い出

と言うことにしよう・・・

分かっているからきっと 5月24日

読んでいる本の

登場人物のセリフで

「期待しない。

期待すると自分が壊れてしまうから。」

とか

「焦らないで。」とか

糸井重里さんの言う

「落ち着け」とか

時計の針がちくたく進む音が

頭の中に響くような毎日の中で

こうして目に飛び込んでくる言葉は

「自分にいま必要な言葉」

「無意識に求めている言葉」

なんだろうな、と思っています。

ヨーロッパやアメリカでは

着々と再開が準備されて

イタリアのラジオからは

ヴァカンス旅行の広告が流れて

じゃあわたしたちは?

と考え込んでしまう。

期待しないで焦らないで落ち着いて。

それともうひとつあるとすれば

「でも希望は失わないで」です。

ムスカ大佐化する夜 5月20日

グスターヴォ額縁は

いい加減に呼び名を変えなければ・・・

箔を貼り、メノウで磨きました。

なんと言いましょうか、

箔作業って一投入魂!という

集中力もをもって作業しますので

はたと気づいた時には

箔貼り中の写真を撮ることも

忘れておりました・・・。

まだ箔の繕いがありますけれど

とりあえず、磨き上げまして

一息ついたところでございます。

▲四辺中央の平坦な部分には

箔を2枚重ねで貼りました。

重厚感が加わります。

そして、四隅の彫刻部分には

点の刻印が入るのです。

▲点をひとつひとつ打ちます。

とんとんとん・・・こつこつこつ

永遠に終わらない気がする作業

いやはや本当に、純金の輝きは

目によろしくありません。

相変わらずムスカ大佐風に

「目が、目がぁぁ~!」と叫びつつ

夕刻には無事に打ち終えました。

花は小さくとも 5月17日

ことし初のバラが咲きました。

手入れもほとんどされずに

けなげに植木鉢で生きているバラは

花がとても小さいけれど

薫り高いのです。

数日後にはもううつむいてきていたので

切り花にして近くに置くことにしました。

記念写真を撮りましょう。

左向きが良い?

それとも右向き?

はい、右に向きたいですね。

ではブロマイドを。

まだ蕾がいくつか枝にあります。

この切り花とお別れしても

また会えるでしょう。

気が抜けた~ 5月10日

4月末に大きな仕事が終わって

どっと気が抜けたゴールデンウィーク

だったのですが、

せっかく心身に余裕ができたのだから

自分の作業も進めよう、と思って

石膏を磨いて放置していた

グスターヴォ額縁の

2020年2月にフィレンツェで

木彫師グスターヴォさんに

教わりながら作ったので

こんな呼び名になってしまった・・・

作業を再開いたしました。

作業部屋の冷蔵庫には

いつもニカワや石膏液は

準備してありますので

黄色ボーロと赤色ボーロを

湯煎した魚ニカワでちゃちゃちゃと

溶きまして、ベベベと塗りました。

今回は黄色も赤も厚めです。

クラシカルで重厚な雰囲気に

仕上げる予定でおります!

それは君が考える必要ないよ 5月06日

またしても小箱の話・・・

なのですけれど

「ああ、そうだなぁ」と

つくづく思ったことの話。

小箱を作りはじめたころ

昔から額縁でお世話になっている方に

「いまこんなものを作っております・・・」

と相談に乗って頂いたことがあります。

とはいえ、仕事ついでに気軽に

「見てみて~ちょっとかわいいでしょ」

なんて感じでもあったのですが。

▲小箱の内側には布を貼っています。

大切なものを入れてもできるだけ安全なように。

この小箱たちを売り出すにあたって

形もサイズもさまざまだけど

いったい何を入れるために売るか?

どうやって買っていただく??

おすすめの使い方はあるかな???

・・・と考えていたのですが

その方いわく

「入れるものを君が考える必要はないよ。

買った人が入れたいものを入れるのだから。

思いもよらない素敵な使い方をする人が

いるはずだよ。」

目からうろこが落ちました。

そりゃそうだ。

空の箱を売るのですから

入れる物を指定する必要は全くない。

▲こんな長細い小箱ですが

なにか素敵なものを入れていただきたいのです。

とかく視野が狭くなるわたしです。

この頂いたひとことで、なんだか

こころがぽわ~んと軽くなりました。

ブラックレター装飾 5月03日

装飾に文字を入れるのが大好きなのは

もうずっと昔から変わりません。

それも、ゴシック体が好きです。

日本のフォント・ゴシックもありますが

「ブラックレター」の方を指しています。

ラテン語の慣用句などを探し出して

小箱に描きこんでいます。

身近な言語だと文章の意味を強調しすぎて

意味深な小箱になってしまうのですが

ラテン語ですと、パッと目に入っても

ひとまず文字装飾に見えますし

中世の雰囲気が好きなので

ラテン語を選んでおります。

(でもこれはわたしの感覚です。

分かる方が見れば意味深かも・・・)

今回の小箱、なかなか好きな感じに

仕上がりつつあります。

小箱作り、つくづく楽しいです。

楽しい迷走 4月29日

あいかわらず小箱は作っております。

デザインやイメージは大まかに決めて

作りはじめるのですけれど

具体的になってくると途中で

「なにか違う」になって

その都度デザインを変更したりします。

鉛筆で模様を書き入れてみたりして。

▲格子模様をパスティリアで入れたけれど

釈然としなくて模様を試してみた図。

ご注文品ではないからこその迷走。

成り行き任せと言いましょうか。

でも思いがけない楽しい結果に

なることもあるのです。

おや、失敗か?と思っていても

案外と気に入ってくださる方もいたり。

楽しみつつ迷走しております。

大切な「よしはる彫刻刀」 4月26日

石膏を塗り終わり、乾いたら

石膏の凹凸を整えるために

紙やすりで磨くのですが、

今回のような彫りが細かい場合は

彫刻刀などで再度彫り起こすこともあります。

リカットと呼ばれる作業です。

▲こちらまだ石膏を塗っております。

特にこの額縁、オリジナルは

17世紀ヴェネト地方(ヴェネチアがある場所)

で作られたのですが、それはそれは

キリリとシャープなラインなのです。

デザインが曲線と花々でロマンチックですが

シャープなラインで引き締まっていて

それを再現したいのでございます。

上の写真、リカットに使っているのは

小学校時代に図工で使った学童用彫刻刀。

物持ちが良いにも程がありますな。

裏側にはマジックでデカデカと

名前が書きこまれております。

おそらく4年生で買ってもらったのでしょう。

石膏を削ると彫刻刀が傷むので

リカットには専用の彫刻刀が便利です。

学童用ですので切れすぎず丈夫ですから。

思えばこの「よしはる彫刻刀」で

ずいぶんいろんなものを作りました。

図工では自分の肖像浮彫りや木版画、

中学生になってからは消しゴムはんこ、

高校の美術クラブでは壁掛け木彫時計・・・

そして今も現役なのですもの

わたしの長い長い仲間です。

ネット検索してみたら、この「よしはる」は

いまも同じデザインで販売されていました。

ただ箱は紙からプラスチックに変更。

この部分に時の流れを感じました・・・。

ワックス実験悲喜こもごも 4月22日

ずいぶん前、2017年に

完成させました彫刻の額縁は

市が尾のAtelier LAPIS に飾らせて頂いたり

サンプルとして手元に置いていましたが

どうも・・・なんだか気に入らない。

4年経って感覚や好みが変わったのかも

しれません。

▲以前の状態。汚しが不自然なのです。

気に入らないなら変えてしまえば良いじゃない?

なにせ自分で作って自分で持っている

額縁なのですから、遠慮は必要ありません。

まずはスチールウールで磨ります。

同時に以前に付けた古色のワックスや

パウダーも取り除いてしまいましょう。

そして改めて褐色のワックスを塗ります。

このワックスは最近手に入れたもので

今までのワックスと少し違います。

今までは留学時代に教わったレシピで

調合していたワックスなのですが

今回の新しいワックスは市販品。

実験もかねて使ってみることにしました。

▲黄色味が抑えられ、濡れた感じ。

ふうむ。

今までより褐色が強いイメージです。

そしてなんだか・・・日本の他工房の製品の

色とツヤに似ているような?

言ってしまうと「日本製っぽい」ような。

以前に「KANESEIの金は色が軽い」と

言われたことがあるのです。

他製品より黄色味が勝っていて重厚感が無いと。

いろいろと謎が解明されてきました。

今までの自作ワックスも

今回の市販ワックスも

一長一短あるのです。

まだ調整が必要だけれど

使い分けることができそう。

手持ちの札が増えましたよ・・・フフフ。

黄色いお花のお家 4月19日

わたしの記憶によりますと

モッコウバラの満開時(東京)は

5月の大型連休ごろなのですが

今年2021は4月18日現在すでに

満開~終わりに差し掛かっています。

思えば昨年2020年も「今年は

満開が早い」と書いておりました。

そんな昨年よりさらに早い今年

どうしちゃったのでしょうね。

桜も早ければモッコウバラも早い。

いつもモッコウバラが咲くころは

わたしの額縁作業がなぜか

一年で一番忙しいことが多いのですが

今年は「命がけ」(大袈裟ですが)な

最終局面を迎えて、我ながら

寝ても覚めてもその額縁ばかり

考えている状態になっています。

納品は間近、制作は順調ですし

こうした場面も人生には必要ですから

いっそのこと楽しんでしまえ!

(実際は難しくとも)と

張りきって咲き乱れるモッコウバラに

今年も励まされております。

作業部屋の側壁に植えてあるので

道行く親子の会話が聞こえます。

「わー、今年も綺麗ね~」とお母さん

「きいろいおはなのおうちだ!」と

幼稚園くらいの子供の声。

たまらなく嬉しく、和みました。

どうにもこうにも。 4月15日

先日に外側に木枠を取り付けて

縁彫刻をしていた額縁ですが

まぁ・・・こんな感じで。

思ったようにはなかなかいきませんが

目の前に「ドツボ」(いつまでたっても

終えられない心境)が見えてきたので

これはこれとして、次に進みます。

グスターヴォさんとの会話中の

メモ書きが木地に残っています。

「stracantone」三角刀

「tiglio」シナノキ

「spigolo」エッジ、縁

この3つの言葉、留学中には

知っていたはずなのに、もうすっかり

頭の中から消えていたのでした。

石膏を塗ると消えてしまう。

もう2度と忘れないように。

コンスタブル展と額縁の謎 4月12日

三菱一号館美術館で開催中の展覧会

「コンスタブル展」に行きました。

なんと・・・展覧会は1年以上ぶり。

我ながら信じられませんけれども。

さて。

この展覧会ではもちろん19世紀イギリスの

美しい風景を描いたコンスタブル作品を

ぼんや~り観て心を洗うのが目的ですが

実はもうひとつ。

額縁にある謎があって、実物が見たかったのです。

▲最後の部屋にあった撮影可の作品

「虹が立つハムステッド・ヒース」

1836年 カンヴァス テート美術館所蔵

この額縁はおそらく19世紀のオリジナル。

上部をご覧ください。

スライド式の仕組みと突起があります。

これは一体なんだ・・・?

▲本展では厚い無反射ガラスが入っていました。

先日、京都の「ガクブチのヤマモト」さんの

インスタグラムにこの謎があったのです。

山本さんが「これは一体なんだ??」と。

その後、わたしもどうしても気になって

イタリアの額縁史先生に尋ねました。

先生がさらにロンドンのナショナルギャラリー

額縁部門の方に問い合わせてくださり

とうとう謎が解けたのでした。

「額縁の表からガラスを出し入れできる仕組み」

なのですって。

当時のロンドンは産業革命真っ只中で

大気汚染もひどかったとか。

(おそらく石炭の煤でしょうか)

ヨーロッパでは今も昔も一般的には

油彩額縁にガラスは入れないのですけれど

当時は室内に飾る油彩画も煤で汚れるほど

大気汚染がひどかったから、だそうです。

なるほど・・・。理由は分かりました。

だけど、具体的にどのような仕組みで??

実物を見ましたけれど、その仕組みは

想像するしかありません。

ガラスのサイズはおそらく、

左右は額縁窓と同寸法で、上下の寸法が

5~10mm程度大きいのではないでしょうか。

で、下のカカリ内側にサンがあって

ガラスを表から差し込んで、

上の金具をスライドさせて留める、と。

そんな風に想像します。

突起は引っ張る取っ手なのか、

はたまた押してガラスを動かすのか

これは謎なままです。

▲展覧会見学後に外に出ましたら

コンスタブル的な空と雲が。

いつか実際にガラスの出し入れを

しているところを見学したい。

額縁の仕組みをじっくり見たい。

などと夢見ています。

いつかきっと実現したいです。

三菱一号館美術館 5月30日まで

花を見て思う 4月08日

あっという間に咲いた桜は、やっぱり

あっという間に散って

もうつつじが満開になっていたりして。

庭のライラックを摘んで生けたら

部屋が日差しで暖かすぎたのか

これもあっという間にしおれました。

なんだか・・・早すぎる!と思うも

コロナ禍は一向に終わる様子もなくて

じりじりと焦げそうな気持になります。

早く去ってほしいものは去らず

待ってほしいものは待ってくれない。

ままなりませんね。

・・・などと愚痴を言っていても

わたしの時間は待ってくれないのでした。

するべきこと、できることをするのみ

でございますね。

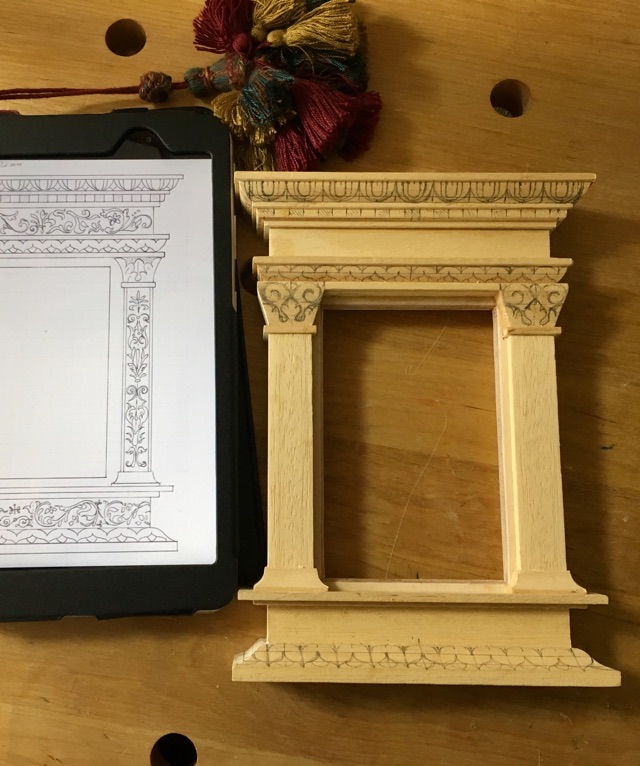

完成に向けて準備しよう 3月29日

このブログで2020 Firenze として

昨年のフィレンツェ滞在記を

話し続けておりますが、

あの旅は額縁彫刻修行でした。

グスターヴォさんの工房に通い

必死で作った額縁は

ひとまず彫刻を完成させて帰国しました。

ですが、じつはまだ外側に一周

縁彫刻があるのです。

作業の合間に完成させましょう!

▲持ち帰った彫刻木地と参考にした本の写真

いつもいつもお世話になっている

千洲額縁さんにお願いして

ジェロトンの細い棹を送って頂き、

外周に取り付けました。

▲ボンドで貼り付けてから彫ります。

上の写真、金属の輪(というかC字型)

で固定していますが

この金具もグスターヴォさんから

お土産で分けていただきました。

バネの利いたC をぐいっと開いて

はめると思いの外しっかり固定します。

▲C をあてた部分には小さな穴ができるけれど・・・

留学先の修復学校でも使っており

日本で探したのですが見つかりません。

それもそのはず、職人さんが自作するとか。

古いベッドのスプリングなのですって。

これまたアイディアですね。

やっぱり似て非なる 3月25日

同じサイズ、同じデザインで

装飾技法を変えた小箱を

作ってみました。

グラッフィート装飾と

純金箔の上に卵黄テンペラを塗り

模様に沿って絵具を掻き落とし

下の金箔を見せる方法

パスティリア装飾です。

石膏盛り上げ。ボローニャ石膏地に

ボローニャ石膏液を垂らし描きして

レリーフ状も模様を作る方法

左のパスティリアには

錫箔を貼りました。

同じサイズの小箱だけど

錫のほうが大きく見えるような。

面白い。

似て非なるふたつです。

兄弟というか、いとこくらい?

額縁の作り方 33 錫箔を貼る 比べると 3月15日

先日お話しました錫箔ですが

とても使いやすい箔でした。

銀箔ともホワイトゴールドとも

ちがう深い色です。

比較してみました。

上の写真は左が今回作った錫箔箱

右はホワイトゴールド箔の箱です。

ホワイトゴールドとは、金に

パラジウムや銀などを混ぜた合金だそうです。

ホワイトゴールドは反射が白く

繊細で華やかな輝きな印象、

錫は輝きは少ないけれど

暗い色で重厚感がある。

錫はよりひんやりしています。

同じようで全く違う箔の色です。

海外の額縁工房では

銀箔ではなくホワイトゴールド箔を

使うことが多いようです。

錆びないからでしょうかね、やはり。

ちなみにイタリアの額縁史の先生に

伝統的に錫箔をに使うことはないのか

聞いてみましたが

「無い。金箔か銀箔のみ。」

とのお答でした。

錫は古くからある金属ですのに

なぜ使われなかったのでしょうね。

いろいろ比較して楽しみました。

ほかの箔も試してみたい!

イメージからイメージをつなげる 3月11日

最近は小箱のおはなしが続いておりましたが

額縁も作ります・・・もちろん。

暖かな印象のバラの油彩画のために

淡い色の額縁を作ろうと思います。

木地にボローニャ石膏を塗りみがき

内側の端先に純金箔の水押し。

そして角に線刻で模様を入れましょう。

あまり目立ちすぎないように

柔らかでクラシカルなイメージで考えます。

ふむふむ。

線刻道具はわたしの愛用五寸釘・・・。

そして淡いベージュに全体を塗りましたら

模様部分に一段暗い色をのせて

線刻がやんわりと見える程度まで持ち上げて

さて。どうだろう。

今回、額装予定のバラの作品は

すでにお客様のお手元に納まっており

わたしは昨年秋に一度拝見しただけ

あとは写真からの印象で製作しています。

なかなか作品の印象がさだまらず

額縁のイメージが決まりづらく

悩み深い製作になっております。

イメージからイメージをつなぐのは

たしかに悩み深いけれど

やりがいのある面白い作業です。

響いて届いた言葉 3月01日

もう何年も前に、カウンターの席で

偶然となりになったオジサマから

突如いただいた、ある言葉があります。

お店の紙ナプキンにボールペンで書かれていて

お酒の席の一興といった感じで帰り際に

「この言葉を君にあげよう」と渡されたのでした。

わたしの身の上話もしていませんし

お悩み相談をしたわけでもなく、

わたしは同席した方々の話を

聞いていただけだったのですけれど。

だけど、その時のわたしの心と脳に

ドカーーン!と入り込んで、

あまりの衝撃にぎょっとした記憶と共に、

未だにこの紙ナプキンは見えるところに置いています。

いまは目に入るたび、肩をポンとたたいて

励まされている気持ちになります。

そうして「ああ、そうだな」と落ち着きます。

「心配するな、工夫せよ」

タイミングと言葉 必要とする人にバシッと届いて

ガチャッとはまった瞬間だったのですね。

ものすごく個人的だけど、

ものすごく衝撃的な出来事ってまれに起きます。

このオジサマ、どなただったのか

なぜわたしにこの言葉をくださったのか

もはや知る由も無し。永遠に謎なまま。

でも知る必要もないのかもしれません。

この言葉、生涯たいせつにします。

似て非なるふたつ 2月25日

相変わらず小箱のおはなし。

同じサイズ、同じデザインでも

ちがう装飾技法で作ってみる試みです。

どちらもボローニャ石膏下地ですが

上の完成している小箱には

全面金箔を貼ってから卵黄テンペラで

彩色後に、模様を細かく削り出す

「グラッフィート」技法で、

下の白い現在制作中の小箱は

下地とおなじボローニャ石膏を

垂らし描きして盛り上げを作る

「パスティリア」技法で。

完成したら、きっとまったく

印象の違う二つの小箱になりそうです。

たのしみです。

アボリジニ風 2月22日

オーストラリアにあるオルガ山、ご存じですか?

この山の写真を額装するご依頼がありました。

真っ赤な夕焼け空に黒々とした山がそびえる

力強い作品です。

ご依頼くださった方のイメージやお好み、

お家のインテリア等をふまえてご相談した結果

アボリジニアンアート風にしましょう

と言うことになりました。

わたしは実は・・・今回までオルガ山の存在も

いわゆる「アボリジニ・アート」も知らず・・・

いやはや、自分の興味の狭さを恥じるばかりです。

気を取り直し、いろいろと検討しまして

ドットで円を散らばせることにしました。

(どこまでもアボリジニ「風」でございます。

ご容赦ください。)

▲ランダムに円を下描き。色は7色に決めて、

そこにお箸を利用してドットを入れていく。

▲色の順番など考えすぎると固くなる。

自分の感覚を信じるのみ・・・。

今までのわたしとは別世界の

カラフルで楽しそうな額縁になってきました。

作っている時、外は寒い一日でしたが

気持ちは明るくてワクワクして

なんだか新しい扉をこっそり開いた気分です。

少しずつ増える 2月15日

ここしばらく励んでいる小箱制作は

順調に進んでおります。

いくつか以前に作ったものも含みますが

集合写真を撮ってみました。

左上の一番大きな青い箱が

片手の平に乗るサイズです。

最小のものはOKサインの輪に

(親指と人差し指で輪を作る)

すっぽり収まります。

こうして写真で客観的に眺めますと

偏りや改善点が見えてきました。

ふむふむ・・・でもまぁ、かわいいかも。

いや、まったくの自己満足であります。

まだまだ増える予定です。

再燃の予感 2月11日

先日、まとめて何通か手紙を書く機会があって

とても久しぶりに封蝋をしました。

あぶって溶かした蝋を封筒にたらして

印を押すというもの。

この封蝋をひとつ押すだけで、ただの手紙が

ぱっと古典的なヨーロッパの雰囲気になるのです。

▲久しぶりすぎて蝋の適量もコツもすっかり忘れている。

もう10年以上使っていなかった封蝋ですが

なんだかとても楽しくなって、

あたらしい蝋が欲しくてネットで探しはじめたら

蝋を溶かす炉のようなものやスプーンなど

いろんな道具がどんどん出てきて

物欲が増す一方なのでした。

「封蝋をするためだけの美しい道具」

必要ない。でも欲しい。でもいらない・・・。

ああでも、欲しいなぁ。

封蝋熱が再燃しそうな予感です。

じゃんじゃん作ろう 1月28日

2度目の緊急事態宣言が発令されて

市が尾の Atelier LAPIS 古典技法教室は休講

田町の Tokyo Conservation の仕事も休み

お茶の稽古も休み・・・

幸いにもご注文いただいている額縁制作は

ありますけれど、発注した木地の到着待ちやら

なにやら(まぁつまり、そういうことです・・・)

自宅の作業部屋で好きなことができる時間が

とても増えました。

何する?

小箱を作るのだ。

じゃんじゃん作るのだ!

楽しく過ごしたいと思います。

ムフフ・・・。

ishigaki-2 1月18日

先日ご覧いただきました石垣模様の額縁は

黒色に塗装して完成いたしました。

タイトルは「ishigaki-2」にしました。

いつものように、黒色の下に赤褐色を塗って

深みを出し、艶消しに仕上げました。

ちなみに初めて作ったときは白木色仕上げでした。

▲2015年の展覧会時の写真。今回よりずっと大きい。

写真は篠田英美さんによる。

同じ木地を使ったデザインの額縁でも

サイズと色を変えると違う雰囲気になるものです。

わたしは普段、白木色(いわゆるナチュラルカラー?)

で仕上げることはほぼ無くて、2015年の ishigaki-1 は

新鮮でもあり落ち着かない気分でもありました。

今回は慣れた黒で仕上がって(もちろんお客様の

ご注文が黒だったからです)

ホッと落ち着きつつも、他の色も模索したいような。

真っ白とか・・・いつか作ってみたいと思います。

「works」内「modern」にこちらの額縁をアップいたしました。

どうぞご覧下さい。

「いつか」を現実に 1月14日

新型コロナで落ち着かない日々にくわえて

個人的にも少々落ち込むことがあって

ここはひとつ、自分で自分を励ますと言いますか

なにか目標を立てたほうが良いかな、

と思いました。

以前から「いつかできたら良いな、エヘヘ」

などと漠然と考えていたことを

実現に向けて動こうかと思っています。

小箱の展覧会です。

まだどこの画廊をお借りできるか

いつ開催するのか

いったいいくつ小箱を作るのか

まったく未定ですけれども

(なにもかもコロナ禍状況次第)

この場で皆様にお話ししてしまえば

覚悟も決まるのでは、と自分に期待しつつ。

初めてのグループ展では胃を壊し

その次の2人展では蕁麻疹でボリボリになり

「もう2度と展覧会などするものか」と思ったけれど

3度目の正直です。

時間の余裕があって、ひとりで行うなら

きっと大丈夫。

すこし光が見えてきました。

メノウ棒の遠い思い出 1月11日

大学2年の夏に学校の企画で行ったヨーロッパ旅行。

その時にフィレンツェで、将来留学することになる

Palazzo Spinerri 修復専門学校を知り

卒業生の先輩方にローマやフィレンツェでお話を伺い・・・

今思えば将来に関する重要な方向を見つけ出した。

そんな夏でした。

その時に訪れたフィレンツェの古典技法画材店

Zecchi で購入したメノウ棒4本(1本は折れてしまった)は

現在制作中の大きな祭壇型額縁でも活躍してくれています。

このメノウ棒を買ったころ、わたしはひたすら

黄金背景テンペラ画模写に熱中していたのです。

なので、メノウ棒を買うぞ!と鼻息荒く行ったZecchi で

「細かい凹凸も平らな面も緩やかなカーブも

きちんと磨けるオールマイティな形のメノウ棒を!」と

ああでもないこうでもない・・・と駄々をこねた記憶があります。

なんと生意気な東洋女学生だったことでしょう。

そんな生意気小娘相手にZecchi のおじさんは

「そうだねぇ、いま作られているメノウ棒はほとんどが

額縁用だからね、君が言うような形は難しいかもしれない。」

とやさしく説明して下さったのでした。

結局わたしは夢のオールマイティ1本をあきらめて

実用的な4本を購入したのですが、心の中では

「額縁なんてどうでも良いのに。絵があっての額縁なのに

絵に適したメノウ棒が無いなんて信じられない!」と

腑に落ちず。無知炸裂でした。

そして経つこと幾歳。

今となってはこの3本が

わたしの額縁制作に大いに役立つことになるとは。

いえ、それ以前に「自分が額縁制作を生業にして

メノウ棒を一生使い続けることになる」なんて

思いもよらない若かりし日です。

このメノウ棒を毎日握る今日このごろ。

ふとよみがえった古い記憶のおはなしでした。

逃げずに大切に 1月04日

あらためまして

あけましておめでとうございます。

2021年お正月の三が日

いかがお過ごしになりましたか。

わたしは、結局いつものお正月どおり

自宅で家族とお節を食べ、年賀状をよろこび

変わりない3日間を過ごすことができました。

毎年・・・と言いますか年を追うごとに

何事もない旧年とおなじお正月を迎える

有り難さを感じます。

▲お節料理も毎年ほとんど同じ・・・

先日の「鎌倉へ」でもお話しましたが

今年はすさまじかった2020年に授かった

「驚くような嬉しいこと」を

諦めないで逃げ出さないで大切にして

過ごしたいと思っております。

そしてその喜びをもっと大きくしたい。

わたしの今年の抱負は「逃げ癖をなおす」

これにいたします。

いま決めました。

年末にどんな気持ちで今日を振り返るか

ちょっと怖いですけれど、

それもまた楽しみにしようと思います。

▲そしてお雑煮もほとんど同じ。

さて、新しくなった日常へ戻ります。

機嫌よく過ごす一年に!

あけましておめでとうございます 1月01日

旧年中はありがとうございました。

新春を迎え皆様のご多幸をお祈り申し上げますと共に

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

令和3年 元旦 KANESEI

シミーズか、シュミーズなのか。 12月28日

年末の大掃除、ほんの少しだけしております。

寝室はさておき(おかせてください)

作業部屋はやはり大切にしたいところ。

この作業部屋は東西と南の三方向に窓があり

とても明るいのが素晴らしいのですが

道から丸見えですのでカーテンが欠かせません。

大掃除ですからカーテンもガラガラと洗いました。

そうしましたら・・・東窓のカーテンがびりびりに。

ネットに入れなかったわたしが悪いのです。

長年の紫外線で劣化もしたのでしょう。

急きょホームセンターに走り、麻のカーテンを買いました。

いままでの白レースより落ち着いた色ですし

道からも見えづらくなって部屋の居心地もアップです。

▲いままでより一回り大きいサイズにしましたので

ギャザーも寄ってカーテンらしい雰囲気になりました。

さて、タイトルの「シュミーズ」ですが

びりびりになった古いカーテンが、あらためて見ると

いわゆるシュミーズ(ワンピーズ型下着)なのです。

レースのデザイン、布の雰囲気なにもかも。

今までシュミーズ的な布を窓にぶら下げていたのかと

少々無言の境地になりましたが、これはこれで

明るくエレガントなカーテンでありました。

わたしが幼いころ、母がわたしにシュミーズ

(綿製でレースなど無い)を着せていたのですが

当時は「シミーズ」と呼んでいたことを思い出します。

だいぶ大きくなってから「あれは『シュミーズ』

と呼ぶのである、シミーズではない」と知りました。

そしておそらく、今は「スリップ」と呼ぶのです。

だけどいまだ勝手に

「シミーズは綿で子供用、シュミーズはシルクで大人用」

と思っております。昭和的であります・・・。

Buon Natale 2020 12月24日

メリークリスマス!

いちにちフライングですけれども。

今年も無事にクリスマスに

たどりつきました。

お疲れさまでした。

つぎの2021年のクリスマスは

きっともっと穏やかな気持ちで

迎えることができているでしょう!

いや、もう迎えることに決めました。

今日よりまた軽々と飛び越えて

気持ち新たに参りましょうぞ。

諸々を捨てるときなのか 12月21日

ことしの秋から最近まで、なぜか

ずっと長い間愛用していたものや

気に入っていた食器がぞくぞくと

壊れるのです。

毎日使っていたマグカップと昼食用の皿、

金継していたアンティークの砂糖ボウルふたつ、

なんども修理して履いていた大切な革靴、など。

どれも思い入れがあるので扱いにも気を付けていて

食器はぶつけたり落としたわけでもないのに

ある日突然に、持つとぱかっと割れてしまうのです。

革靴も、はっと気づいたら革が破れていた。

どれもが「とてもうつくしく壊れた」のには驚きました。

食器も靴も、修理しようと思えば可能だったけれど

手放すことにしました。

と言いますもの・・・

なにげなく読んだホロスコープに

「いまは執着を捨てるのに適したとき」とありました。

物以外にも思い当たる執着があったので

それ以来、他の占いも気になって見るようになったら

おおよそどの占いにも

「心身の整理をしましょう」

「断捨離をして部屋を整えると吉」

「執着心と物を減らせば新しいものが入ってくる」

とあるのでした。

占いは楽しむ程度に、と思っているわたしですが

ここまでいろんな占いに同じことをお勧めされているなら

まずは物から手放すことにしました。

これらの物がわたしの執着心も一緒に

持って行ってくれたら良いな、と期待したりして。

だけど物は物。心は心。あたりまですけど。

いろいろ捨てられないのは自他ともに認めるわたしです。

心の執着も手放せたら楽になるのでしょう。

でもこればっかりはなかなか難しい課題なのです。

努力目標としておきます。

何かに似ている 12月17日

2015年の秋に、友人のフォトグラファーと

ひらいた写真と額縁の2人展のために作った

「ishigaki」という額縁があります。

なんとなく、フィレンツェにある

メディチ・リッカルディ宮殿の外壁の石垣

(石垣ではなくて石組の壁ですが)に似ているな

と思って作った額縁なのです。

溝の入った既成品の木地を使って

互い違いに切り込みを入れただけなのですけれど

シンプルで、ちょっとだけ美味しそうでもあって

(香ばしいショートブレッドに見えなくもない)

なかなか可愛らしいデザインだな、と

我ながら思っております・・・。

Radio Bruno Fiorentina 12月10日

久しぶりにイタリアに行くと、まずは

ヒアリングに慣れなければなりません。

わたしが拙いイタリア語を話すのはもう

友人知人(お店の方も)に許していただくとして

ヒアリングだけは!1週間くらい過ぎてようやく

緊張状態から脱する感じなのです。

これはいかん・・・今がこれじゃあ

年々悪くなる一方なのでは?!ということで

イタリアのラジオを聴くことにいたしました。

なんて便利な時代でしょう、スマホアプリで

オンエア中のラジオが聴けてしまうのですね。

2月滞在中に通ったグスターヴォさんの工房では

いつもラジオが流れていて、耳に残っています。

グスターヴォさんとおなじ局「RadioBrunoFiorentina」

を見つけてさっそく視聴開始です。

ここは日本のAMラジオのような雰囲気です。

▲数え切れないほどあるラジオ局、その中から

「RadioBrunoFiorentina」を発見。

ニュースや宗教に特化した局もありました。

なにせフィレンツェのラジオ局ですので、

コマーシャルもスーパーマーケットの

週末のセールのご案内とか、かなりローカル。

それが面白く懐かしいのです。

もちろん聞き取れないことも多いですし

政治経済やニュースなど、単語から想像しかできません。

でもDJのおしゃべりなどは一緒に笑っちゃったり。

流行のイタリアンポップスやスラング(?)など

「今の生きたイタリア語」に触れています。

語学の本を見ながら唸っているより良いかも?

気が向いたら他の地方局、ヴェネツィアやローマの

放送も聞いてみようと思います。

方言やイントネーションの違いも聞けて面白そう。

つぎにいつイタリアに行くことができるか

今もって不明ですけれど、準備だけはしておきたい。

ヒアリングは大事だよ・・・と思っている毎日です。

気分転換はおしまい 12月07日

古色を付けて完成しました。

デザインは額縁本「CorniciXV-XVIIIsecolo」に

掲載されている16世紀末の額縁デザインから

拝借しました。

あいかわらず入れる物のあてはありません。

空の小箱ばかり作ってどうするの・・・ですが

まぁ楽しいですから良いかなぁ。なんて。

「works」ページ内「other」にアップいたしました。

どうぞご覧下さい。

アレッサンドロ・アレッサンドリの息子 11月30日

今年はもしかしたら無いかもしれない

と思っていた「小さい絵展」ですが

無事に開催されるとのこと、ほっとしています。

毎年暮れの恒例行事ですから。

こうした「決まりごと」があるほうが

日々に目標や区切りがあって健康に過ごせるようです。

外出自粛期間中にのんびりと描いた模写

フィリッポ・リッピの「アレッサンドリ祭壇画」

部分模写の額縁を作りました。

シンプルだけど、穏やかな表情に合っているかな

と思っています。

▲この青年はアレッサンドリ君。

彼の父親(アレッサンドロ・アレッサンドリ氏)が

この祭壇画の注文主で、自分と二人の息子を

祭壇画の中に登場させているのだそうです。

1440年頃の制作・・・600年近く前の作品。

展覧会については、改めてご案内させてください。

気分転換に 11月26日

制作中の額縁の金箔作業に疲れて

気分転換に金箔作業をする、という

よく分からないことをしています。

結局のところ、わたしは金箔作業が

好きである。

ということに尽きるのですけれども。

ハハハ。

これから磨り出し、古色付けです。

かわいい小箱になりますぞ。

もしそれが薔薇なら、咲くだろう 11月19日

すでに2020年も終わりが見えてきて

いったい今年は何だったんだろう・・・と

呆然とするような、でも振り返ると実に

色々とあった一年でありました。

まだ何か大きなことが起こるかもしれないけれど

2020年はすでに終わった気でおりまして、

早くも次の2021年に希望を抱いています。

コロナ禍で計画も予定も、希望と夢も

ブツリと切られてしまって

初夏にはちょっと取り乱したりしたことを

思い出しています。

そして秋が深まってきて、ようやく

心身が落ち着いてきた感覚です。

イタリアのことわざに

“Se son rose,fioriranno” という言葉があるのを知りました。

直訳すれば「それが薔薇なら咲くだろう」と。

「なるようになる」とでも言いましょうか。

「成ると決まっていることは、何をしようとも成る。」

いや、なにかもっと前向きな美しい表現があるはず。

諦めたとかではなくて、なんと言うのだろう

「人事を尽くして天命を待つ」かな?

でもこんなに大げさな感じではなくて。

▲初夏に咲いた我が家の薔薇。見事でした。

わたしのイメージで、ありきたりですが

「柔らかく前向きな気持ちで、

日々できることをする努力を続ければ

やがて希望が叶う日も来るでしょう」

・・・とでも思っておきます。

Se son rose,fioriranno

希望を薔薇に表現するところが

イタリア人ってとてもすてきだな、と思っています。

秘密の左手は 11月16日

先日ご覧いただいた秘密の左手は

金箔をメノウで磨き、古色を付けて完成しました。

完成後にわたしが「かわいい!」と叫んだら

家族は「こわい!」と叫んでいました。

そうかなぁ、こわいかなぁ。

まぁ、手だけですからね、こわいかもしれません。

だけどイメージしていた「イタリアの古い聖像から

取れてしまった左手は、秘密に大切にされていた」

という物語は、そんなに悪くないと思うのです。

▲仏像風からも脱却した・・・と思うのですが。

なんだかとっても気に入った左手です。

グスターヴォさんに写真をおおくりしたところ

「次は右手を作ってあげましょう・・・」とのこと。

わーい、うれしい!

右手もいいけれど、右足もいいなぁ!

きっと右足もかわいいだろうなぁ、などと

図々しいことを想像しております。

何とかなる。たぶん。 11月12日

大きな祭壇型額縁は、着々と進んではいるのですが

なにせ大きいものですからスピードがゆっくりで

気持ちは焦ります。

予想外の事で計画通りに作業を進められなくなって

急きょ違う部分から、可能な方法で作業継続です。

中断にならなくてよかった、と思っています。

その時になってみると、案外と慌てないものですね。

まぁ何とかなるし、こっちがダメならあっちから。

経験って大切ですね。

それなりの経験が積まれていれば計画変更も可能。

年々図太くなってきている気がします。

それも悪いことばかりではないかも。

秘密の左手 10月29日

2020年2月に木彫修行でお世話になった

わたしの師匠グスターヴォさんから、帰国時に

いろいろとお土産をいただいたのですが

その中に、木彫りの小さな手がありました。

グスターヴォさんが以前、彫像の手を修復するときに

作ったのだけど、形が違うからと作り直しになって

そのボツの手をもらっちゃったのでした。

ボツと言ったって、爪の形まで彫ってあるような

とても美しい左手なのです。

▲35mmくらいの小さな木彫りの左手

ピアノの上のお気に入りコーナーに飾って

しばらく楽しんでいたのですが、思い立って

金箔を貼ってアンティーク風にしてみることに。

▲ボローニャ石膏を塗って磨いて、赤色ボーロ。

▲仕事が終わったあと、夜に箔を貼りました。

なんだか仏像の手に見えてきた・・・けれど

いやいや、これから磨いて古色を付けたら大丈夫。

イタリアのどこかの教会にある古い聖像の手が

取れてしまったのだけど、こっそり拾った人がいて

いまも大切にされている、なんて雰囲気になる予定です。

cassetta-1 つづき 10月26日

16世紀のフィレンツェで作られた cassetta 額縁

そのレプリカ制作のつづきです。

先日は四隅の点打ちによる装飾を終えたところまで

お話しましたが、今日から中央部分のグラッフィート

つまり絵具の削り出し装飾と言いましょうか、

こちらを開始いたします。

マスキングしていた部分、そして金箔の上に

黒の卵黄テンペラを塗ります。

▲またもや黒と金の組み合わせ。

なんだか一気に派手になりました・・・。

絵具が乾きましたら、チャコペーパーを使って

下描き模様を転写いたします。

(黒地にはパステルカラーのチャコペーパー転写が

見やすくて便利です。)

そしていよいよ絵具の削り出しです。

▲額縁右にあるGペンを使って

金箔の上の黒テンペラ絵具を削り落とします。

絵具の下から美しい金が見えてきます。

いやもうほんと、この楽しさと言ったら!

ひとりでニヤニヤ、眺めてはよろこび、

また作業に戻るの繰り返しなのです。

この削り出し作業は、少々間違えたとしても

また黒テンペラで補彩して削り直せば大丈夫。

やり直しの利く技法なので気持ちも楽ちん!

細かい作業が苦にならない方には

ぜひともお試しいただきたい技法です。

しあわせな悩み 10月19日

今までに無く大きな祭壇型額縁制作中です。

このサイズはわたしの小さな作業部屋に対して

そしてわたしの体力に対しても最大と思われます。

鼻息荒くわっせわっせと彫ったり削ったりして

はっと気づくとすでに夕方。

床には今までに無く大きな削り屑が散らばっていて、

掃除を始めるとおもむろに、ものすごく腕と肩が

痛くなっていることに気づく!

いやもう、作業中は楽しくて仕方がないのだけど

夕飯時にはお箸を持つので精一杯というのが

目下の悩みであります・・・。

cassetta-1 10月15日

最近はどうも彫刻した額縁ばかり気になって

摸刻もはかどっていたのですけれど

気分を変えて平面的な装飾をしようと思い立ちました。

16世紀半ばのイタリア・フィレンツェで作られた

美しい額縁のレプリカです。

「a cssetta」というスタイル。カッセッタとは

イタリア語で箱を指しまして、つまり箱型の額縁です。

木地を組んで下ニカワを塗って、ボローニャ石膏。

ここまでは先日の「留め切れを作る」で

ご紹介した木地なのですが、この木地に

装飾模様の下描き線刻を入れてからボーロです。

これもいつも通りの作業。

金箔を貼り磨き、いよいよ装飾の開始です。

この額縁、形はシンプルなのですけれど

小さい世界に装飾がぎゅっと詰まっています。

四隅には点打ち、中央にはグラッフィートと

さらに点打ちの両方が入るという凝りようです。

いやもう、楽しくて楽しくて!

▲オリジナル額縁の装飾拡大写真。ぎっちりです。

まずは四隅の点打ち作業から開始します。

相変わらず「目が、目がぁ~・・・」と

眩しさに耐えつつ、ひたすらに何千何万

(大袈裟ですかな)と点を打つ2日間

ようやく四隅の装飾を終えたのでした。

在宅ワークと「ご機嫌は自分で作るもの」 10月12日

わたしはもうずっと前からなのですが

基本的にひとりで在宅ワークです。

自宅にある作業部屋でガサゴソと

作業をしていると、考え事がはかどります。

はかどると言うより考えすぎると言いましょうか。

手を動かしていると、頭の半分は実際の作業について

残る半分はまったく関係のないことを考えています。

2015年にも似たようなことを書いていますので

もうわたしのクセというか性格なのですね。

前向きなこと、計画とか準備とかを考えるなら良いけれど

わたしの場合は「それをいま考えても仕方がない」

というような事が多いのが問題なのです・・・。

わたしの考え事は「考える」というか「想像する」ばかりで

悪い方へぐるぐる螺旋を降りていってドツボにはまるパターン。

何もない(だろう)ところに自分で問題を作って

勝手に落ち込んで閉じこもるのは、もう何なのでしょうね。

ひとりでいる時間が長すぎるのか、ひまなのか。

自分が考える(想像する)ことさえままならないのに

ましてや相手のあることなど、どうしようもありません。

他人が心の奥底で考えていることなど知る由もなし。

だけどそれを鬱々と想像してしまうのです。

▲削り屑がイタリアのパスタ「オレッキエッテ」に

似ているな、お腹空いたな、なんてことも考える。

朝のラジオでパーソナリティーの別所哲也さんが

「ご機嫌は自分で作るもの」と言っておられました。

まさにまさに。

いやはや、わたしのスローガンですな。

別所さん、ありがとうございます。

青い光が降ってくる 10月05日

2020年の中秋の名月、その翌日の満月。

ご覧になりましたでしょうか。

当日より雲が多くてよりドラマチックでした。

寝る前に撮った写真には、青い光が写っていて

まるで月からこちらに向かって飛んでいるような?

「青い光が月からのしあわせの贈り物になって

わたしに降ってくる」そんな風に感じたのでした。

レンズの反射とか、そんなことだとは思うけれど

楽しい想像を膨らませるのも、まぁ良いではないか・・・と

穏やかな気持ちになって眠りました。

サンソヴィーノの双子 強烈・・・ 9月17日

金箔を磨き終え、いよいよ箔塗りつぶしで

黒彩色をいたします。ううむ。

フィレンツェの師匠パオラは水彩絵の具を使いますが

わたしはアクリルグアッシュのジェットブラックと

カーボンブラックを混ぜたもので彩色します。

金の上は水溶性塗料ははじかれてしまいますので

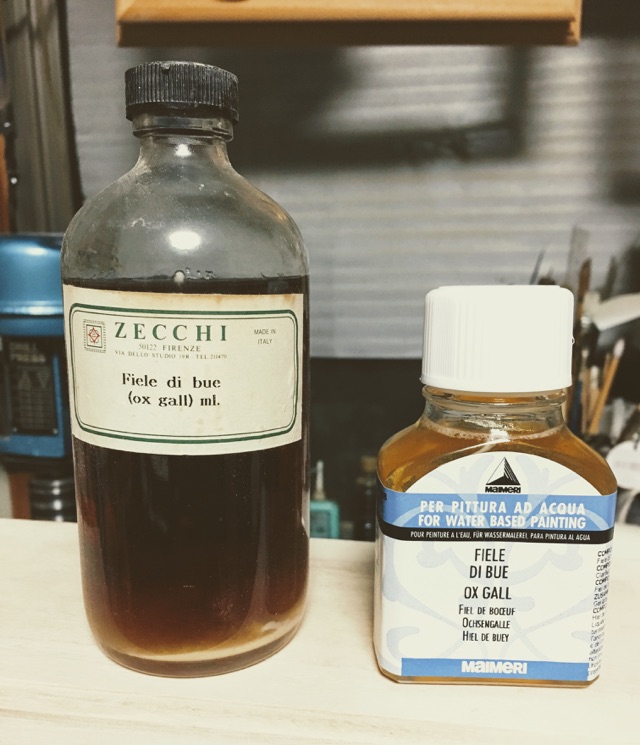

これまたいつものように Fiele di bue 雄牛の胆汁液を

少量絵具に足します。

▲7mmの平筆と0号の細密用の筆を使って彩色します。

でも、あれなんだか、えーっと・・・

わたし、こんなに強烈な額縁を作るつもりは

あまりなかったのだけど。

と思うような額縁になりつつあります。

▲金と茶色や黒の組み合わせのサンソヴィーノは

存在するのです。左の額縁を参考にしたのですが。

男性的な(わたしのイメージですが)彫刻に

コントラストの強い金と黒となれば

否応なく強い印象になるのは分かっていたけれど

それにしてもこれは強烈。

このサンソヴィーノ額縁が流行したのは16世紀ですが

当時はこんな完成したばかりの真新しいサンソヴィーノ額縁に

肖像画を入れたりしていたのです。

この額縁が引き立て役に回るくらいの肖像画・・・

さまざまな想像が膨らんでしまいます。

▲金も黒も生々しくて目に刺さる派手さ。

さて、今回の実験「金塗りつぶし作戦」は

今のところ問題なさそうです。

当然と言えば当然か。

塗りつぶす場合ときっちり分ける場合とでは

ラインのイメージがほんの少し違うけれど、

それを改めて理解できたように思います。

あとは古色付けで完成です。

この強烈コントラストでは終えられません・・・。

サンソヴィーノの双子 自称ジォットの弟子として 9月10日

いよいよ箔作業をいたします。

この額縁、オリジナルは全面金箔が貼られていますが

今回はアレンジで金箔と黒色の組み合わせにする計画。

どこを金にしてどこを黒にするか検討・決定しまして

ひたすらに箔を貼ります。

ちいさな額縁ですので、使った金箔は4枚+αでした。

▲こちら参考にした額縁は全面金箔。

そしていつものように夜なべをしてメノウ磨きです。

必要部分だけ磨いたあと、コットンで強めに拭くと

ボーロに残った余分な箔が取り除けます。

▲とはいえ黒にする予定部分にも箔が残っています。

今回の悩み、といいますか以前からの悩み。

金と色の組み合わせのデザインの場合、余分な金をどうするか。

色で金を塗りつぶすか、きちんと取り除いてから色を塗るべきか。

それが問題なのでございます・・・。

以前はボーロを箔部分にだけ塗り、余分な金は取り除き

2手間多く作業をしておりましたけれど、今回は思い切って

もう全面にボーロを塗っちゃって、余分な金は塗りつぶしちゃう!

なぜかと言うと。

ジォットの作品を見たからなのであります。

▲ホーン美術館所蔵ジォット作「聖ステパノ」

色々な角度から見ていたら、頭の一部分は箔の上に

描かれているのが分かったのがわたしの大発見でした。

いちいち箔を取り除かず、気にしないで描いてしまう。

そうか、まぁそりゃそうかもね・・・と納得したのでした。

(マスキングテープも紙やすりも売っていない時代)

この発見といいますか、ジォットから学びまして

自称ジォットの弟子のわたしとしては箔塗りつぶしに

トライすることを決めました。

次回は「ジォット秘儀(?)塗りつぶし大作戦」決行です。

サンソヴィーノの双子 石膏とボーロ 9月03日

サンソヴィーノの双子木地は

ひとつは練習台、もうひとつが本番として

どうにか彫り終わりに到着しました。

▲左が練習台。パテ部分を影に隠して記念撮影・・・

まずはパテが痛々しい練習台から石膏作業開始です。

今回使ったのはエポキシパテ木部用で、

彫った材より硬く密度も高いのですが

いままで何度か使った経験によりますと

石膏~箔仕上げの下地に使っても大丈夫なようです。

▲真っ白になってパテが隠れて一安心。

さて、いつもの辛い石膏磨きはのご報告は割愛しまして

箔の準備、下地のボーロでございます。

今回もまたいろいろと悩みはあります。

まずはどんな色のボーロにするか。

わたしの額縁史先生にご相談したところ

「真っ赤。典型的なヴェネツィアのボーロ色にするように。」

とのことで、普段あまり使わない赤ボーロを

ガサゴソと奥から探し出しました。

わたしが普段使っているシャルボネの赤ボーロより

赤が強いゼッキオリジナルの赤ボーロを使います。

▲ゼッキのボーロにおまじない程度シャルボネボーロを足しました。

あまり意味はないけれど、安心感のためと言いましょうか。

いつもより気持ち厚めに塗りました。

見慣れない赤色に塗りあがったサンソヴィーノ。

蛍光灯下で見ると乾いた部分が赤というか

紫がかったピンクに見えます。

▲紫ピンクもこれはこれで可愛らしいような。

さて、これで箔の準備ができました。

あとは箔を貼るだけ・・・ではあるのですけれども。

まだ悩みはあるのです。ううむ。

サンソヴィーノの双子 その後 8月27日

先日ご覧いただきましたサンソヴィーノの

双子額縁は、どうにか彫り終わりが近づきました。

とは言え、これはふたつのうちのひとつ。

もうひとつは悲しいかな、練習台の犠牲となって

パテで修正されつつ控えております。

▲だいぶ良い感じ。

双子で同時制作と言っても、なぜだか同じにならない。

職人とは同じものを同じように繰り返し作ることが

できなくてはいけないんじゃ・・・と思いつつも

まぁ今回はひとつは練習台、ひとつが本番と考えて

「同じ失敗を繰り返さなければそれでよし」

としようと思っています。

▲下の額縁が「練習台」、パテで補修されているのを

隠しつつの写真撮影・・・

さて、練習台のほうはパテを隠して取り繕うために

石膏を塗るほかありませんけれども、

もうひとつはまだ仕上げを決めていません。

どうしたものか。

まだ時間はあるので悩んでみます。楽しい悩み。

飛ぶのじゃ! 8月20日

このコロナ禍がはじまって、運動嫌いなわたしの

運動量はますます減る一方

そして身体は重くなる一方。

友人と話すと、みんな散歩をするとかランニングするとか

それぞれ頑張っているのです。

わたしもどうにかせねば・・・と思い立って

手に入れたのは縄跳びの縄です。

なにせ続けられるか自分が信用ならないので

高い器具を最初から買うのもナンですし、

あきらめがつく価格の縄跳びでございます。

▲いかに室内でできるか、ひとりでできるかにこだわる。

絨毯の上で縄跳びをする無謀・・・

高校生以来の縄跳び、3分飛んで1分休んでを3セット。

縄跳びで疲れた記憶もなく、前飛び後ろ飛び交差飛び

遊んでいた記憶だけだったのにいざ始めてみたら、

ただの前飛びの飛び方も忘れたのか

10回と続かない! 2セットで脚はガクガク

滝のような汗と動悸息切れ・・・

我ながら呆然とします。

そして意外なことに縄を回す二の腕も

パンパンに疲れるのです。

ようやく最近はもう少し続けて飛べるように

なりましたけれども、たかが縄跳び、されど縄跳び。

一説によりますとジョギングより負荷があるとか。

もう少しがんばって続けてみようと思います。

ダイエットになって、ふくらはぎと二の腕も

引き締まって、ついでに体力が付けば

などと期待してニヤニヤ飛んでおります・・・。

サンソヴィーノの双子 8月06日

ロンドンのナショナルギャラリーで2015年に

開催された展覧会のカタログである

「THE SANSOVINO FRAME」掲載の額縁を

摸刻することにいたしました。

▲木地はいつものように千洲額縁さんにお願いしました。

ふたつ同時制作しようと思います。

なぜふたつか・・・それはですね、

ほぼ9割がた失敗するであろうと思っているから。

いえ、もちろん失敗はなるべくしないように

必死に考えて計画するわけですけれども

サンソヴィーノスタイルの額縁はとにかく

難しい(わたしにとって)のです。

▲見本の写真より。シンプルに見えますけれど・・・

ねじれた帯の流れる角度、渦巻きの角度、

ちょっと外れるとすべて台無しになる・・・という

恐ろしいデザイン(わたしにとって!)です。

だけどチャレンジしたくなってしまう。

ひとつ目で失敗したら、すかさずふたつ目に

取り掛かって・・・という風に作業を進めると

失敗理由も忘れませんし、ひとつ目の

リカバリー方法も見えてくる。

二本立て制作はなかなか良い感じです。

(労力は2倍、いえ3倍4倍ですけれども)

前にも言いましたが 8月03日

額縁制作のさいごの仕事は、作品を額縁に納めること。

金具を取りつけたり裏板を閉じたり

小さなネジを締める作業がおおいのです。

で、使うのはドライバーです。

いままで、なぜか家にあったドライバーセット

(パーツが6本とグリップが付属セットの)を

使っており、さして問題はありませんでしたが

先日ホームセンターへ買い出しに行ったさいに

一本売りのドライバーを買ってみました。

そうしたら、なんとまぁ使いやすいこと。

いままではガッと握って本気でまわすところを

新しいドライバーは、ちょいとつまんでまわせる感じ。

握りやすい→回しやすい→力が要らない

つまり早くきれいに仕上がるのです。

いやぁ、びっくりしました。

▲左が新しいドライバー、右がセットの愛用ドライバー

でも今後は右の出番はほとんど無くなりそう。

けっして高い買い物ではないのですよ。

数百円で買えるドライバー、されどドライバー。

いままで何だったの・・・。

ものすごく得した気分になっております!

以前にもお話した記憶がありますけれども

道具って本当に大事ですね。

夜のお手紙は危険 7月27日

「夜に書いた手紙は朝に読み返してから投函すべし」

と昔から言われていますが

ブログもきっと同じですね。

このブログは友人にあてた手紙のような気分で

書きつづけています。

夜に書いたブログは日中に書いたブログと

内容が違う気がするのです。

日中には額縁の制作方法とか手順とか

より具体的なことが多い一方で

夜に書くブログは考えていることとか思い出とか。

かく言う今日のブログもご想像通り夜に書いています。

夜に書く方が感情を表しやすいのでしょうか。

深夜に気持ちのままにどんどん書き連ねた文章を

朝に冷静に読み返してみたら

「おっと、あぶないあぶない・・・」なんてこと

じつはわたし、結構な頻度であるのです。

だからやっぱり朝に読み返したほうが良さそうです。

とても個人的な内容は手紙やメール、ブログではなくて

顔を見ながらお話したいです。

そうは言ってもいまは会うこともためらわれたり

遠くて会いに行くこともままならなかったり。

なので、せめて電話でね。

気の持ちよう 7月20日

いまってとても便利な時代で、海外にいる友人とも

会話をするように手軽にメッセージや写真を

送りあうことができるのですね。

先日、金箔作業で必死になってキリキリしているときに

イタリアの友人から「おーい、何してるの?」と

気軽なメッセージが届きました。

わたしは「今は金箔作業中だよ~」と返したら

「いいね!金箔仕事はリラックスできるよね」

なんていう返信が来たのでした。

なぬ??金箔作業はリラックスできる???

読み間違えたかと思うほど意外な答えだったのですが

その後も作業をしている間、考えていました。

そうか、わたしがキリキリするような作業内容で

リラックスできる人がいるのだ。

それなら、わたしだってリラックスできるんじゃない??

そう思ったら、なんだか気分が楽になりました。

はっと目からうろこが落ちる感じ、そして

肩の力が抜けて血の巡りが良くなるような感じ。

同じことをするなら鼻歌まではいかずとも

気持ちを楽にしたいものです。

結局わたしは金箔作業が好きなのですからね。

シルヴァーノのカルトッチョ 8 完成 7月13日

シルヴァーノ・ヴェストゥリ氏のカルトッチョ額縁

箔作業も終わりまして、これにて完成です。

箔をどこまで置く(貼る)か

どこまで磨くか磨かないか・・・悩みましたが

貝殻の内側、C字部分の内側、葉の裏側を

磨かずに艶消しで仕上げました。

派手なデザインですので、艶消しがあると

すこし抜け感ができて落ち着くかと思っています。

裏にあったパオラの書き込みだけは

記念として残しました。

“A SCARTOCCIO VESTRI SILVANO”

古色付けはせず、このままで。

ひらひらと薄くて繊細な

カルトッチョらしい表現ができたのでは、と

眺めております。

シルヴァーノさん、いかがでしょうか。

摸刻の摸刻 7月09日

数年前につくった彫刻額縁 hori-makuha-1

のデザインでデッサン用の額縁を、というご注文を

いただきまして、制作中でございます。

▲以前つくった額縁を参考にしながら作業します。

もともとこの hori-makuha-1 額縁もイタリアの

古い額縁を参考に摸刻した額縁なのですが

今回はその自作の摸刻を参考にするわけでして・・・

摸刻の摸刻といいましょうか。

自分で作ったのに忘れている部分もあったりして

不思議な気分でした。

同じデザインをもっと頻繁に作っていれば

そのデザインのための作業が身に付くのでしょうけれど

そんなに機会があるわけでもない場合は

やっぱり見本や参考はある程度必要になるのでした。

▲彫り終わりましたらさっそく石膏!

この額縁も全面を純金箔で装飾して古色仕上げの予定ですが

以前の hori-makuha-1 より古色は穏やかにしようと思います。

もうすこし繊細な雰囲気の額縁になる予感です。

シルヴァーノのカルトッチョ 7 箔作業 7月06日

黄色ボーロ一色でいこうと決めた

シルヴァーノ・ヴェストゥリ氏のカルトッチョ額縁

ひっぱり続けましたがようやく

いよいよ箔作業の朝です。

わたしの黄色ボーロは赤ボーロに比べて粒子が荒いのか

粘りがないのか、カサカサとして箔が付きにくいのです。

なのでまずは念入りに1層新たにボーロを塗りまして

▲ボーロの質は色によるものなのか分かりません・・・

メーカーやロットによっても違うかもしれません。

内側からはじめます。

問題は外側の立体的な葉の部分です。

なにせ3Dですし奥に深いので、箔の大きさやら

置き始めの場所やら考えてグズグズしておりますと

あっという間にメノウ磨きのタイミングが来てしまって

箔を置きながら磨きながら同時進行です。

▲一日作業してもここまで。

遅い自覚はありますけれども、なんともはや。

でも徐々にコツがわかってきましたよ。

やはり箔は小さめに切った方が小回りが利いて

複雑な凹凸にも置きやすいようです。

翌日には箔置きも終えようと思います。

ふくれた顔で見上げたから 7月02日

昨年2019年の・・・いつだったかに

思いついて作りはじめた小さな額縁は

途中でなんだかやる気がなくなって

箱に入れたまま隅っこに置いていました。

昨日ひさしぶりに箱を見かけて思い出し

ふたを開けてみたら、額縁がむっとした

ふくれっ面でわたしを見上げたのでした。

(そんな気がしたのでした。)

ひさしぶりに見ても、やっぱりあまり

やる気はおきないのだけれど、あまりにも

いじけた風情だったので再開を決めました。

可愛そうなことをしました。

「ごめんね、仕上げますからご機嫌直してね。」

などと話しかけながら(変ですね、自覚しています)

彫り進めました。

▲この「小さな葉と実の集まり」がすこし・・・鳥肌。

いやいや、こういうデザインなのですよ。

デザインの細かさに対して木材が柔らかすぎて

それがやる気の起きない原因だったのです。

まだ仕上がっていませんけれど、なんとか

雰囲気は出てきました。

掃除して整えて、金箔を貼って仕上げるつもりです。

シルヴァーノのカルトッチョ 6 ボーロの冒険 6月29日

シルヴァーノ・ヴェストゥリ氏のカルトッチョ額縁

しつこく続けます。

思い返してみれば、自分が彫った木地以外に

一から石膏を塗って磨いて、と作業をするのは

初めてです。それだけに緊張するといいますか

彫刻した方への敬意をもって作業をしたいと思います。

それで・・・問題はボーロの色選び。

前回は黄色ボーロをベースとして4回塗り終えました。

その上に、凸部分に赤か暗赤か茶色か

とにかくもう一色のボーロを塗ろうと思ったわけです。

それが一般的な方法ですのでね。

で、思い出したのは先日得た知識

「フィレンツェでは茶色のボーロが多い」です。

茶色を塗って無難にいくかな。でもなぁ。

今回の額縁は、とにかく軽く薄く、を目指しています。

ボーロの色は箔の仕上がり色にも大変影響します。

茶色は重いし、赤だと派手だし、どうしたものか。

それで・・・黄色ボーロのみで箔を置いたらどうだろう、

と思ったのです。

▲前回に塗り終わった黄色ボーロ。

愛読書(?)の「Repertorio della cornice europea」

をぱらぱらと見ていますと、こんな額縁を発見しました。

▲これもいわゆる「カルトッチョ額縁」と思われます。

解説に「preparazione a bolo giallo.」とあります。

「黄色ボーロで金箔下地をつくった」ということ。

それもフィレンツェでつくられた額縁で。

ふむふむ、ならば今回も黄色だけでも良いのではないか?

しつこく悩んだ挙句、金箔下地のボーロはこのまま

黄色一色で行くことに決定いたしました。

黄色ボーロで箔置き・・・じつは苦手なのですよ。

だけど、まぁこれも経験、練習です。

次回、箔置き開始です。さらにつづきます・・・。

シルヴァーノのカルトッチョ 5 黄色ボーロ 6月22日

制作を続けます。

ボローニャ石膏を塗り、紙やすりで磨きます。

なにせ薄くと心がけたものですから

ちょっと磨けばすぐに木が出てしまう。

でもこれは仕方なし。

あまり気にしすぎてドツボにはまってはいけません。

端先、葉のなめらかなカーブはきちんと磨き

丸の連なりは表面をかるく研ぐ程度で

隙間をひとつづつ磨いたりしません。

葉の裏側も貝の内側もぬりっぱなしです。

ただ、そうして磨きのメリハリをつける

(手抜きともいう・・・)ためには

正しい濃度の石膏液を適量、適度な厚さで

塗っておく必要があります。

つぎは金箔下地のボーロです。

この額縁のように凹凸がはげしいものには

とにもかくにもまず黄色のボーロを塗ります。

▲シャルボネ製の黄色ボーロ、黄色というかオレンジ色

これまた薄溶きの黄色ボーロを4回塗って終えます。

▲葉の裏側などにもぬりました。

そしてつぎ、黄色の上に塗るボーロは

明るい赤か暗い赤か、はたまた茶色にするか。

そこでふと思い出しました。

またまたつづきます・・・。

オークションのオンライン見学 6月18日

フィレンツェにあるオークションハウスPandolfini では

古い額縁専門のオークションがあります。

▲2018年4月に行われた額縁オークションのカタログ。

これは終わった後の11月に古書店で買いました。

今年2020年6月17日の現地時間10時から

額縁専門オークションが開かれましたので

オンラインで見学しました。

▲Pandolfini(パンドルフィーニ)の

インスタグラムよりお借りしました。

美しすぎてうっとり。額縁天国!

▲パンドルフィーニのオークションサイト

16日午前10時よりオークション開始です。

オークション開催前には実物が公開展示され、

オンラインカタログでは詳細な写真を見ることができます。

不明な点は電話で問い合わせれば答えてくれるとか。

▲オンラインカタログで出品作品の詳細を見ます。

当日、開始時間にパスワードを入れてログインすると

オークション会場の中継を見ながら入札することができます。

▲中央の女性が進行役。下の画面に入札価格が続々と入る。

入札が終わると木槌で「カン!」と打って落札を知らせる。

入札は会場にいるお客さんに加えて電話でする人

そしてオンラインでする人といて3つの方法で進められます。

表示価格より少し安いところから始まって、

人気の額縁は桁が変わるほどの競り合いになって

見ているだけで戦々恐々、ハラハラします。

テレビや映画で見ていた世界なのです。

約2時間で総数183枚の額縁が競り落とされました。

欲しいものを落札するには素早い判断と度胸が必要!

慣れと自制心も必要かもしれません。

大変に面白い社会見学でした。

いつか現地の会場でも見てみたい。

そして入札してみたい・・・ような怖いような。

シルヴァーノのカルトッチョ 4 さらに考えた結果 6月11日

悩みが尽きないシルヴァーノのカルトッチョ木地です。

いつかこの額縁木地を見本にして摸刻したいと

企んでいるわけですが、それには木地のままが良い。

だけど。

シルヴァーノ氏はこの木地を彫るときに

石膏を塗ってボーロを塗って金箔で仕上げるという

次の作業を考慮していたはずです。

彫りの深さは仕上げによって決まるのですから。

ということは、やはりこれは本来の目的通りの

箔仕上げにするのがベストだろう、との結論に至りました。

やれやれ、悩みすぎましたけれど。

そうと決まればまずは下ニカワを塗りまして

▲目留めのためにウサギニカワを木地に塗ります。

濡れ色になりました。

かなり薄く溶いたボローニャ石膏溶液を

これまた薄く塗り重ねます。

とにかく液溜まりができないように

全体の厚さが均一にムラなくぬれるように

水分の表面張力を利用して塗ります。むずかしい。

▲石膏液の濃度は生クリームくらい。

もちろん泡立てる前の生クリーム。

細めの丸筆を使います。

4層塗って終えました。

これ以上でもこれ以下でもない、と思える厚さ

・・・のつもりです。

つぎは恐怖の紙やすり作業です。

取りもどす 6月08日

6月がはじまって、さまざまなことが

再開しました。

市が尾の古典技法教室 Atelier LAPIS も

1日から講座が再開になりました。

3,4,5月とお休みしているあいだに

3分の1の生徒さんが退会なさいました。

新幹線通学してくださっていた方

ご病気があった方、都心を通るのが不安な方

退会理由はどれも理解できるものばかりでした。

これからどうなるか・・・再開したいけれど

また休講になるかもしれません。

でもぐるぐる考えていても仕方がありません。

ここ数か月で対応も学びました。

出来る限りの予防をして、いまは前向きに。

そして何よりおだやかに。

日々の感覚を取りもどそうと思っています。

シルヴァーノのカルトッチョ 3 考えた結果 6月04日

シルヴァーノ・ヴェストゥリ氏のカルトッチョ額縁

イタリア・フィレンツェの額縁スタイルのカルトッチョ。

そのつづきであります。

分厚い石膏で繊細さがかくされていた彫刻木地、

一晩悩みましたが、石膏をすべて取り除くことに

意を決しました。

ボローニャ石膏は水溶性ですので、何年たっていても

水分を与えれば溶解します。

全部を取り除くとなれば、もう全体を濡らすしかありません。

たらいに入れた水をまわし掛けながら慎重に作業します。

修復用のヘラと歯ブラシを使いました。

▲水に漬け込んではいけません。

水を流しかけてはやさしくこすって取り除く。

慌てず焦らず赤ちゃんを沐浴させるような気持ちで。

濡らしてしまったことで木がふやけてケバ立ったり

膨らんでしまったりするのは仕方のないこと。

ですが紙やすりはかけません。

ちなみに

この木地は比較的新しいので直接水をかけても耐えられますが

古いの額縁修復時などにこの方法は使えません。

コットンで湿布をして石膏を柔らかくします。

くれぐれも古い木地にはご注意ください・・・。

一晩乾燥させてから彫刻刀でケバを取り除きます。

▲奥や葉の裏側など取り除けなかった石膏があります。

でもこれ以上の水の作業は負担です。

彫刻刀の素早い動きも感じられるような

シャープな切り口、繊細なラインが復活しました。

さて。

石膏をさらに取り除いてワックスを塗って

木地のまま仕上げにする選択もあります。

シルヴァーノ氏の彫刻を愛でるならそれもあり。

どうしよう、なにがこの額縁木地にベストか・・・。

さらに悩みはつづきます。

シルヴァーノのカルトッチョ 2 どうする? 5月28日

欠けてしまった木片を接着して

亀裂にはボローニャ石膏を塗ったところの

カルトッチョ額縁です。

乾いた石膏を磨きつつ、彫刻刀で分厚い石膏を

リカットしてみたのですが

▲白いところは彫刻刀で削った石膏部分

いやはや、やはり石膏が厚すぎです。

彫刻のラインが消えていて、リカットどころではない。

せめて貝のモチーフ部分だけでも塗りなおそうと

部分的に石膏を取り除くことにしました。

▲筆で水をひたひたにして

▲石膏がふやけたところをヘラでやさしくこそげます。

▲彫刻ではこんなに繊細な線が入れてありました。

▲4つの貝殻の石膏を取り除いたところ

これではほかの部分も推して知るべし。

このまま続けるか、いっそすべて石膏を取り除くか

一晩考えることにいたします。

ちなみに

カルトッチョというと日本では紙包料理を

指すようですが、イタリア語でカルトッチョとは

つまり紙包・・・。

この額縁デザイン、額縁の解説本によりますと

巻紙をイメージした装飾が特徴とのこと。

(紙というか葉に思えますが、さておき。)

シルヴァーノ・ヴェストゥリ氏彫刻の

カルトッチョ “a cartoccio” ですが

“a Scartoccio”(スカルトッチョ)と呼ぶこともあるようで

フィレンツェではスカルトッチョ、他地域ではカルトッチョ。

おそらく方言的なことだと思われます。

▲フィレンツェのパオラが書いてくれた

シルヴァーノの名前と「スカルトッチョ」

グスターヴォさんもスカルトッチョと呼んでいました。

さらにつづきます。

シルヴァーノのカルトッチョ 1 5月25日

2月のフィレンツェ滞在時に手に入れた

小さな額縁は “a cartoccio” と呼ばれる伝統デザインで

今は亡き額縁彫刻師シルヴァーノ・ヴェストゥリ氏が

手がけたものです。

わたしの額縁師匠パオラから石膏と黄色ボーロが

施されたものを買い受けました。

フィレンツェから日本へ送った荷物のなかで

細かい細工部分が折れてしまったのですが

▲外側220×175mm、中にははがきが入るくらいのサイズです。

とにかく早く直さねば、と思い立ったが吉日。

ひとまず折れてしまった木部は接着します。

▲くるりと立ち上がった葉が折れてしまいました・・・。

シルヴァーノ氏には残念ながらお目にかかる機会は

ありませんでしたけれど、腕も人柄も良い

繊細な人だったと各所で聞いていました。

その上でこの額縁を眺めてみると、どうも

彫刻の繊細さが石膏の厚みで隠されている気がする。

きっと彫りはシャープで細かいラインがあるはず。

ううーむ。ひとまず直したけれども。

なんだか違和感がぬぐえません。

石膏でモッタリしている部分は彫刻刀で

リカットしてみることに決めました。

▲なにか違和感が。

つづきます。

イタリア語に訳してみたら 5月21日

イタリア語の勉強を続けている・・・と

言えるのかどうか微妙ではありますがとにかく、

毎日イタリア語に触れるよう努めております。

いつも手元にあるのはイタリア語教材ですが

ちょっと気分を変えたいと思ったときに

ふと見てみたのが、自分のブログのイタリア語版。

つまり翻訳サイトで機械翻訳された自分の文章を

読んでみるというものです。

▲液晶画面を写真に撮ると水面になる・・・

自分で書いた文章がイタリア語に訳されると

こうなるのか、と新鮮な気持ちになったり

(機械翻訳なのでニュアンスが違う気もしますけれど)

自分が好む言い回しや単語が見えてきて面白いのです。

翻訳サイトによって訳され方も少しずつ違って

比べてみるのも興味深い。

わたしにとって翻訳サイトの新しい使い方になりました。

面白がってばかりでなかなか覚えられないのが

目下の悩みであります・・・。

そんな時もある 5月18日

ご注文を受けて作る額縁ではなくて

「こんな額縁どうだろう?」などと

思いついて試作を作る時のおはなし。

頭の中で描いた額縁の完成図があって

でも制作を進めるほどに、どんどん完成図から離れてしまう。

この額縁とわたしは相性が悪いのか 計画が甘いからか

何をどうしても額縁が、まるで小さな子供のように

「イヤ!」「それはダメ!」「違う!」

と叫んでいるように感じることがあります。

このまま作業を続けてもダメなものはダメ。

いったんこの額縁から離れます。

しばらく時間をおいて考えて、それでもダメだったら?

覚悟を決めてやり直すしかありません。

塗装も石膏もすべて取り除き、木地に戻してリセット。

そしてまた試行錯誤をはじめます。

「その時」は辛いし面倒だし、もう捨てちゃおうかな!

とヤケにもなるのですが、でもまぁ結局、

作り直して後悔したこともないのです。

リセット~再開も「時間はかかるけど悪くもない」と思っています。

新しいことを始める 5月14日

何が苦手かとたずねられましたら

数字と虫と即答できるわたしですが

計算機を片手に寸法を出しております。

▲この雑然とした机は混沌としたわたしの頭の中とおなじ

新しいプロジェクトの準備です。

いままでになく大きな

わたしの身長より高くなるような

祭壇型額縁制作のご依頼をいただきました。

鼻息も荒く張り切っております!

振り返って思い出した 5月11日

金箔を磨き終えてあまりの派手さにおののいた

バルディーニ美術館所蔵額縁の摸刻は

すこしの古色を足して完成しました。

ぎんぎらぎんの金箔がおちついて

彫刻の凹凸、陰影がより見やすくなりました。

今回はオリジナルの額縁の雰囲気を追って

磨り出しはしていません。

古色用のワックスを薄く塗って磨いておしまいです。

後日に虫食い穴をまねて作るかもしれません。

裏には特別な吊り金具を付けました。

イタリアの友人から譲っていただいた鉄の吊り金具は

鍛冶仕事で手作りされた現代のもの、

釘はイタリアの数百年前のものをあわせました。

▲本当に古い吊り金具のよう。

正面から吊り金具の茶色いあたまがひょっこり見えて

なんともかわいいくてたまらんのです。

印象が強くて、あまり需要は無さそうな額縁ですけれど。

どうしてこの額縁を作りたいと思ったのだったかなぁと

振り返ってみたのですが、

この強烈な力強さが感じられるデザイン

内側から外側にむくむくとあふれ出すような

「末広がり感」に惹かれたのだ、と思い出しました。

「works」内「classical」にこちらの額縁をアップいたしました。

どうぞご覧下さい。

会うことを決めている 5月07日

自宅待機が長くなることになりました。

皆さまいかがお過ごしですか。

延長は予想していたとはいえ・・・

いやはや。なんとも。

心と体の健康を保ちたいと思います。

今年の暮れ12月、どのような状況なのか

まだあまり想像できませんけれども

毎年のルーティーン「小さい絵」展に出品できるよう

小さなテンペラ画を模写しました。

フィリッポ・リッピの聖母子像から男性横顔の部分と

ルドゥーテのバラから部分です。

テレビもラジオも消して、音楽をちいさくかけて

遠くの小鳥の鳴き声と風の音を聞いて

ぼんやりとしながら模写する午後などには

まるで何事もなかったころのような気分になります。

会いたい人にはやく会いたいですね。

「これが終わったら、わたしはあの人に会うのだ」

と心に決めています。

短期集中可能期間につき 5月04日

例によってバルディーニ美術館の

額縁摸刻作業のご報告でございます。

なにせ自宅にこもりきりですので

集中して作業を進めることができます。

これもまぁ思いがけない良かったこと、

と思うことにして。

前回に内側の細い部分から箔を置きはじめた

写真をご覧いただきましたが

ひきつづき外側の渦巻き状の部分にも

もくもくと箔を置きまして

メノウ棒で磨いて、金箔の穴を繕ってまた磨いて

ああ、いつまですればいいのでしょうか・・・

と気が遠くなりかけたころにようやく箔仕事が完成します。

ぎんぎんぎらぎら金箔光る・・・

派手にもほどがありましょう。

でもまぁ、一仕事終えて満足。

今夜は晩酌が美味しくなりそうです。

ボーロの色もそれぞれ 4月30日

石膏を塗り、恐怖の紙やすり磨きを終えた

バルディーニ美術館の額縁摸刻は

金箔下地のボーロを塗るところまで来ました。

このボーロには基本的に赤・黄・黒があります。

イタリアでは時代と場所によって

ボーロの色に特徴があるのですが

今回は茶色にしました。

このバルディーニ所蔵の額縁、わたしの予想では

フィレンツェの1800年代のものかなぁ!

などと言っておりましたが大きな間違い、

イタリアの額縁史に詳しい方に教えていただいたところ

トスカーナ地方またはエミリア地方で(Toscoemiliana)

1600年代に作られたものでしょう、とのこと。

▲上の写真はフィレンツェのバルディーニ美術館にある

オリジナルの額縁。2018年訪問時に撮った写真です。

また、その時代のトスカーナでは

主に茶色のボーロが使われていたとのお話から

黄色ボーロに黒と赤を混ぜたものを作りました。

ちなみにエミリアは暗い赤、

ローマ、ナポリなど中央以南は黄色、

ロンバルディア、ヴェネトはオレンジ色の

ボーロを使っていたのが特徴だそうです。

純金箔も当時1600年代イタリアと

おなじ技法と道具で置いて(貼って)います。

激しい凹凸、側面まで貼り込んであるので

金箔の消費量も恐ろしいことになりそうです。

下地の色は大切 4月27日

先日彫り終えた額縁木地 に

水性ステインを塗りました。

仕上がりは金色艶消しなのですが

木地を茶色に染めておくことで

金の発色に深みが出て穏やかになり

かすかな揺れができてきます。

▲沢山の色がシリーズで発売されていますが

わたしは「オーク」色を使う機会が多いように思います。

下地に色を塗るか塗らないか

何色を塗るのか、どのように塗るのか・・・

仕上がりを左右する

とてもとても重要な工程です。

小箱を贈る 4月23日

ご覧いただいておりました小箱は

無事に完成し、贈り物にしました。

イタリアの友人へささやかな感謝と励ましに

雑貨とともに送りました。

普段より日数はかかりましたが

無事に手元に届いたようです。

▲側面は黒一色です。

▲蓋と身の合印として中央に赤を少しいれました。

写真だと見づらいのですが・・・。

蓋をぱかっと開けますと

今回は中に貼った別珍も黒です。

黒が好きな人ですので、お好みに合わせて。

イタリアの友人知人に元気に再会できる日が

一日も早く来るように願いつつ

わたしに何ができるか考えています。

「works」ページ内「other」にアップいたしました。

どうぞご覧下さい。

今年の福の神様は 4月20日

毎年かわらずに美しい花を咲かせてくれる

KANESEI自慢の黄色いモッコウバラは

KANESEIの福の神様でもありまして、

毎年この花が咲くころは大忙しなのです。

たいてい5月の大型連休の頃、遊びに行きたい

真っ盛りの時期なのですが。

今年はほかの植物同様にモッコウバラの

満開がずいぶんと早いようです。

この春、福の神様モッコウバラの花は

慰めと励ましの神様にバトンタッチ

なのかもしれません。

桜もつつじもお花見に出かけることができず

ひたすら息をつめて待機しているわたしたちに

「まぁまぁリラックスして、わたしをご覧」

と話しかけてくれているように感じています。

ご機嫌取りの日 4月16日

最近は皆さまと同様に外出も減って

自宅での作業時間が伸びています。

しばらく放置していたこの額縁

フィレンツェのバルディーニ美術館所蔵の額縁摸刻の

制作を再開することにいたしまして

先日ボローニャ石膏を塗りました。

なにせ急いではおりませんから

パーツ毎に丁寧に塗りました。

上の写真では側面はまだ塗っていません。

内側の細かい彫りにまず塗って乾かして、

周囲のおおきな彫り部分に塗って乾かして

そうしてようやく側面に取り掛かろうと思います。

こうして時間をかけて自分のために作業できるのも

今だからこそかもしれません。

出かけたり人に会ったりする機会が減って

気分が鬱々とすることもありますけれど

いままで先延ばししていたことに手を付けたり

「自分のご機嫌をとってなぐさめる日」というのも

悪くない過ごし方かなぁ、と思っています。

小箱のたのしみ 5 4月13日

小箱制作のつづき、そろそろ仕上げです。

装飾を入れ終わった小箱には

フィレンツェのゼッキで購入した

gommalacca シェラックニスを塗ります。

このニスでテンペラ絵具が箔とより密着し

安全に扱えるようになります。

▲奥に見えるガラス瓶が gommalacca

アルコールベースのニスです。

このニスはすぐ乾きますので、引き続き

古色付けの箔磨り出しをします。

スチールウールで角を擦って下地を出します。

グラッフィート模様の上は触らずに。

そしていつもの古色ワックスを薄く塗り

乾いたら磨いておしまいです。

内側には黒い別珍を貼りました。

これで大切なものを入れても大丈夫。

この小箱制作の手順はいつもの額縁制作と

同じなのです。

ただ小さくて立体で、というだけ。

でも気分が変わって、好きな模様を入れられて

手のひらに乗せて眺めることができて

とても楽しい作業です。

小箱のたのしみ 4 4月06日

ひきつづき小箱制作についてご紹介します。

前回テンペラ絵具をのせてグラッフィート装飾の

準備を終えました。

今日は乾いた絵具のうえに模様を転写して

掻き落とし、つまりグラッフィートします。

▲トレーシングペーパーに描いた下描き模様を

細い棒でなぞって転写しますが、この場合は

カーボン紙等使わず、絵具に凹み線を作ることで

模様が見えるように転写します。

上の写真の中央、黒い絵の具の部分

うっすら白い線で模様が転写されているのが

見ていただけますでしょうか。

カーボン紙を使うこともありますが

今回は細かい装飾模様なので下描きも細い線で。

凹み線のみの転写にしました。

さて、いよいよ掻き落とし、削り出し、です。

普段は竹串やネイル用のオレンジウッド等を

細く削って掻き落としに使っていますが

今回は細い線を出すために、Gペンを使うことにしました。

▲箔を傷つけないように慎重に掻き落とします。

▲ちょっと厚めに絵具層を作ったので

思いがけず絵具が硬く掻き落としにも苦労します。

蓋の模様はフィレンツェの旧サンタッポローニア修道院

(旧聖・アポローニア修道院)入り口にあった

テンペラ画の衣装模様をお借りしました。

この旧修道院はカスターニョの最後の晩餐で有名な場所ですが、

このテンペラ画はカスターニョではなくて・・・

作者名をメモするのを忘れてしまいました。やれやれ。

▲聖人の衣装のすそ模様だった・・・。

ひとまず全面に模様を入れ終わりました。

保存しておいた絵具で修正をして

なんだか気に入らなかった部分に追加で刻印を打って

今日の作業は終わりです。

小箱のたのしみ 3 4月02日

先日ご覧いただいた小箱制作のつづきです。

ピカピカに磨き終えて刻印を打ったら

グラッフィート装飾のためにテンペラ絵具をのせます。

グラッフィートとは、磨いた箔のうえに

テンペラ絵具を塗り、絵具が乾いたら

細く尖らせた木製の棒(竹串なども可)で

絵具を掻き落として下の箔を見せるという技法です。

さて、箔の上にテンペラ絵具をのせるにあたり

とにかく同じ厚さになるように、というのがコツ。

ヒタヒタに絵具を塗るというか置きます。

卵黄の量は・・・まぁいつもと同じくらいで大丈夫。

今年イタリア滞在中に見たグラッフィートは

いままでわたしが行っていたよりも

絵具層が分厚い、ということが分かりました。

ですので、ちょっと今回は厚めにこってり

絵具をのせることにしました。

ちなみにテンペラ絵具は乾くと卵黄が

酸化重合して水には溶けなくなり

一度乾いた絵具を使うことはできませんが

ラップをしてさらに密封容器に入れておくと

3~4日は使うことができます。

その場合、卵黄に防腐剤を入れることを忘れずに。

▲混色して作った絵具はグラッフィート修正用に保存。

絵具が乾きましたらいよいよグラッフィートで

装飾模様を入れます。

これがまた楽しいのですよ。

小箱のたのしみ 2 3月26日

純金箔をぴかぴかに磨いたら

刻印で模様を入れましょう。

刻印入れの方法にはいろいろとありますが

今回はメノウ棒を軽く打って入れます。

力を加減して点の深さ、大きさが揃うように。

点の刻印が入るとさらに金のキラキラが増します。

小さくてギュッと詰まった世界へ

作業を続けます。

小箱のたのしみ 3月23日

先日から、またひとりがさごそと

小箱を作りはじめました。

金箔の額縁を修復する作業の途中で

すこしのお楽しみです。

金箔はピカピカに磨けました。

これから装飾模様を入れます。

黒と赤でグラッフィートの予定。

イタリアのルネッサンス時代の模様です。

またこちらで制作過程など

ご覧いただこうと思っています。

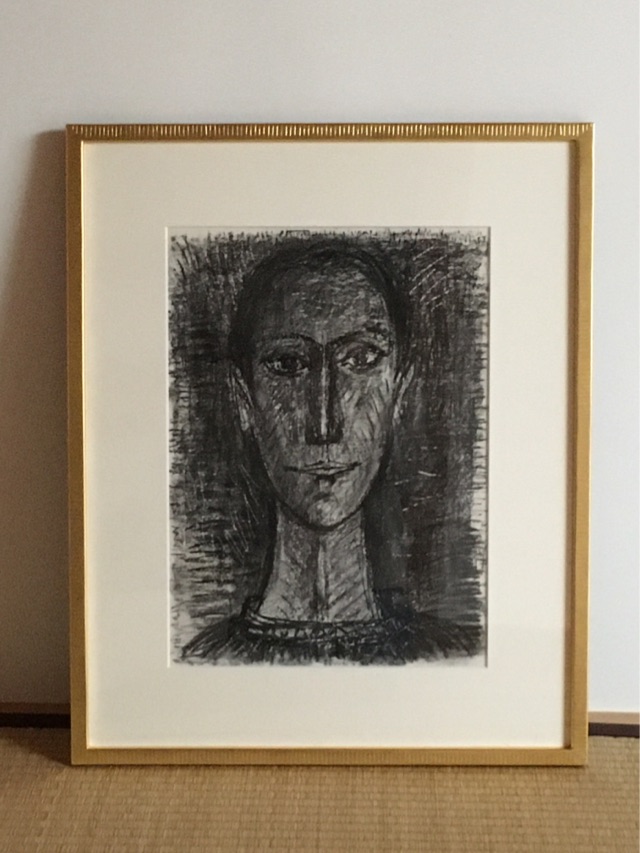

荻太郎先生「顔」の額縁 3月19日

昨年ご覧いただいた「バレリーナ」に続き

荻太郎先生の作品を額装させて頂きました。

サインは入っていませんので

発表なさるご予定で描かれたものでは無いかもしれません。

だけどタッチの力強さと勢い、迫力には

見るたびに圧倒されてしまう。

微笑んでいる様子は仏様を思い出させます。

守られているような、叱咤激励されているような

そんな気がします。

額縁はごくシンプルに

細い木枠につや消し金、 線刻を入れました。

いかがでしょうか。

いつものデザインだけど 3月16日

イタリア・フィレンツェでの彫刻修行後

はじめての額縁彫刻ですので

なんだかちょっとワクワクするような

自分にハラハラするような

変な気分になっています。

あちらで入手したあたらしい彫刻刀も使いつつ。

フィレンツェ修行のおはなしは

もう少し落ち着いたころに、と思っております。

まずは日々できることを地道に。

花でも愛でて 3月13日

なんだか落ち着かない毎日ですね。

わたしは元々自宅でひとり作業が日常ですので

あまり変わらない日々を過ごしておりますが

やはり息苦しさを感じています。

庭のヒヤシンス一家は変わらずに今年も

美しい花を咲かせてくれています。

作業の途中で花を愛でております。

皆さまもどうぞお元気でお過ごしください。

五寸釘を握りしめて 3月05日

真夜中に、恨みの藁人形に打ち付けるのは

五寸釘・・・

ですけれど、わたしの五寸釘は打たずに使います。

それももっぱら日がある時間でございます。

線刻するニードルとして重宝しています。

この五寸釘、つまり長さ150mm、太さ5mmの大きな釘ですが、

さすがにそのままでは細くて作業がし辛い。

革テープを巻き付けて握りやすくしています。

▲これぞ本当の五寸釘。

▲ちょっと太くてシャープな線が彫れます。

この重くて太い五寸釘、これを深夜に生木に打つなんて

相当な気力体力が必要なことでしょう。

なんともはや。

この五寸釘、大学生の頃に道で拾いました。

誰が落としたんだろう。

藁人形と一緒に持っていた人でしょうかね。

あまり考えないようにしています。

それにも理由があるのです。 2月27日

KANESEI額縁の側面には、金箔はあまり貼りません。

黄茶色の金箔に近い色を塗って仕上げます。

その理由を聞かれることがあるですけれど、

まずはフィレンツェの額縁師匠マッシモ&パオラが

そうしていたから、というのが始まりではありますが

わたしなりに理由を言うとすれば。

純金箔って結構な迫力があります。

特に古色を付けたりすると迫力に重みも加わって

ともすると額縁の印象が強くなりすぎてしまう。

また、デッサン用などの細く繊細な額縁で

側面にも箔を貼ると太く重く見えるような気がします。

額縁は真正面からより斜めからのほうが

人の視界に入る場面は多いのです。

側面に「金ではないけれど金に似た色がある」と

印象が軽やかに、薄味になると言いましょうか。

作品を鑑賞するために正面から観るときには

しっかり箔の装飾があり作品とバランスをとりつつ、

斜めから見たときには額縁の存在を主張しすぎない、と言うか。

上手く言えませんが「押しが減る」ように

わたしは感じています。

額装する作品やサイズ、額縁のデザイン、飾る場所

そしてお客様のご注文によって

側面に金箔を貼る額縁も、もちろんあります。

とくに祭壇型額縁など側面に貼らない選択はありません。

正面には金箔を貼るのに側面には貼らないなんて

手抜き、ケチ(びんぼっちゃま風?懐かしい)と思われると

残念なのですけれど、理由もあるのです。

結局のところ好みの問題ではありますけれども

ご参考にしていただけたらと思います。

みんな臭かった 2月20日

なにやら匂い(臭い)の話がつづきますが。

Atelier LAPIS の生徒さんがある日

「古いウサギニカワがあるのだけど、まだ

使えるかどうか・・・」とおっしゃるので

まずは見てみましょう、と持って来ていただきました。

下の写真、左が古いニカワ、右が現在のニカワ

どちらもホルベイン社製で

水10:乾燥ニカワ1の割合で作った溶液です。

▲乾燥ニカワは古くても、カビたりしていなければ使えます。

古いニカワ液の蓋を開けた途端、すさまじい臭い!

一度も洗ったことがない野良犬が濡れて蒸れたような

何とも言えないケモノの脂臭といいましょうか。

ビンの下にはすこし濁った澱もあります。

そうそう、これこれ!このニカワの強烈な臭いは

とても懐かしいのです。

わたしが初めてウサギニカワを使ってテンペラ画を

描いていた大学生の頃(かれこれ随分前の話・・・)

ウサギニカワと言えばこの感じ、それはそれは臭くて

研究室がこの臭いで満たされ、鼻がマヒしていました。

古いニカワは今のニカワより不純物が多いのでしょう。

だけど、この古いニカワのほうが古典的といいますか

ルネッサンス時代のニカワに近いでしょうし、気分的にも

「古典技法で制作しているのだ!」と盛り上がります。

数年前から「ニカワを溶かしても臭わないな、

鼻は楽だけど、なにか違う・・・」と思っていたのです。

久しぶりにクッサ~~い「ザ・ウサギニカワ」の臭いを嗅いで

なんだかとても楽しくなったのでした。

この臭い、フラ・アンジェリコもレオナルド・ダ・ヴィンチも

みんな嗅いで臭がっていたのでは・・・。

匂いの記憶 2月17日

先日、近くに用事があったのですが早めに着いたので

ずっと気になっていた「旧小坂家住宅」を訪ねました。

世田谷トラストまちづくり

二子玉川駅から少しあります。静嘉堂文庫美術館近く。

急な坂道沿いにあって、敷地面積は広いけれど

いわば崖とその周囲、といった感じの場所。

今は雑木林の敷地が公園になっているのと、

崖上にある邸宅が無料公開されている施設です。

世田谷区の指定有形文化財になっています。

訪ねたとき、他にお客様はだれもおらず

広いお屋敷内を迷いながら見学しました。

お茶室や内倉、ティンバー風の応接室など

とても凝った造りのお屋敷。

一番奥にたどり着いたら、そこは主寝室でした。

▲シャンデリアや石膏装飾の天井がすてき。

奥の盾状のものはこの家の主、小坂順造氏の肖像彫刻です。

左のカーテンの向こうがサンルーム。

サンルームからの眺めが素晴らしいのです。

庭の向こうには富士山も見える明るい部屋で

とても落ち着いた雰囲気、ほっとしました。

ほっとしたのは雰囲気だけではなくて、

なぜかとても良く知っているにおいがするのです。

もうずっと前に亡くなった祖父の家のにおい。

もちろん祖父の家はこんな立派なお屋敷ではありませんでしたが

独特の同じにおいがします。

古い家特有のにおい・・・だけではないのです。

なんと表現して良いのか分からないのだけど、

古い家具や少し湿度のある空気の、

絨毯や壁や、あらゆる物のにおい、でしょうか。

近くには、祖父が持っていたのと同じステレオが。

▲ビクターの古いステレオ、レコードとラジオです。

我が家にいまだに置いてあるので見間違えません。

そのほか、サッシではない窓や鍵、建具がそっくりだったりと

あまりに祖父を思わせるものが多くて

ぎょっとするやら懐かしいやら。

部屋着の着物姿の祖父がいても驚かない気持ちでした。

においの記憶って凄まじい。

脳の深いところから突然蘇ってきます。

不思議です。

今までとは違う気持ちで 2月10日

ベルナール・ビュフェ美術館に行きました。

一緒に行った人の希望で立ち寄りましたので

わたしは何となく、大した興味もなく行ったのですが。

久しぶりに、というのもなんですが

とても感動しました。

期待していなかったのも大きいかもしれません。

(失礼な話です、すみません。)

▲写真はベルナール・ビュフェ美術館H.Pからお借りしました。

ビュフェの作品はいままでにも何度か

目にすることはありましたが、正直なところ

あまり好みではなくて流し見していました。

今回、若いころの作品から小品、大作など

まとめて鑑賞することができました。

第二次大戦中にもあきらめずシーツに描いたこと

自画像をずっと描き続けていたこと

特徴的な黒い線が誕生したころのこと

苦悩したこと、感じたこと考えていたことなどなど。

作品もさることながら、専門に扱う美術館なので

丁寧に解説、展示がされていたことで理解が深まりました。

美術館設立者がビュフェ作品にほれ込んで集めた

とのことで、その愛情と熱意も感じられました。

額縁もスタイリッシュでかっこいいものがありました。

ガラスが入っていないので、絵の色艶やタッチが

手に取るようにわかるのも素晴らしいのです。

以前に流し見していたころと比べて

自分の精神状態も経験も変わったからかもしれません。

でも今後またビュフェの作品を観る機会があれば、

きっと今までとは違う心持で鑑賞することが

できるような気がします。

東京からすこし遠いけれど、旅気分でぜひ。

おすすめです。

弟子入り準備 1月30日

普段はご注文を受けた額縁を作りますが

「自分のために」作る額縁もあって、

新しく準備をはじめました。

ヴェネツィアで18世紀に作られた額縁をサンプルに

似たような形の木地で制作予定です。

▲女性的な花模様、C字のモチーフがロココ

中央の平らな部分”specchio”がヴェネツィアらしいデザイン。

▲外側にもう一周彫刻がありますが後ほど足す予定です。

・・・下描きに描き落とし発見・・・。

まだバルディーニ美術館額縁の作業が残っていますが

(これからボローニャ石膏を塗らなければ)

また新しい額縁を準備し始めたのは

2018年秋に会った彫刻師グスターヴォさんに

短期弟子入りさせていただけるからなのです。

この木地と彫刻刀を担いで遠路フィレンツェへ

行ってまいります。

修行の成果など、またご報告させてください。

2回分の幸運 1月27日

先日1月9日に所用があり車を運転していましたら

鳥のフンがフロントガラスに・・・!

わたしが「ぎゃー!」などと叫んでおりますと

助手席にいたTokyo Conservasion 修復スタジオの

室長が「”運がつく”って本当だよ。俺も顔に

鳩のフンが落ちてきたことがあったけど

その年は記念すべき良い1年になったからね!」と

慰めてくださったのでした。

じつはわたし、今年の初詣で並んでいたときに

頭の上に鳥のフンが落ちてきたのです。

お正月早々なんたること・・・と

顔に縦線が入っていた(ちびまるこ風)のですが

室長のおはなしが本当なら、わたしの2020年は

それはそれはもう素晴らしい1年になるに違いない。

▲鳥・・・鶏のから揚げ。田町の老舗にて。

大きなから揚げをハサミで豪快に切って食べる美味。

なにせ9日間で2回もウンに当たるなんて

(それも市街で。森の中ではないのです。)

そうそうあることではありませんでしょう?

▲鳥・・・これも鶏。我が家のクリスマスのご馳走。

こんな写真を撮っているから鳥(鶏)に恨まれた可能性も。

室長の言葉を信じて。

2020きっと素晴らしい1年になるでしょう!

いや、素晴らしい1年になるよういたしますよ!

汚れたガラスは、後日父が拭き掃除してくれました・・・。

運は父にいったかもしれません!

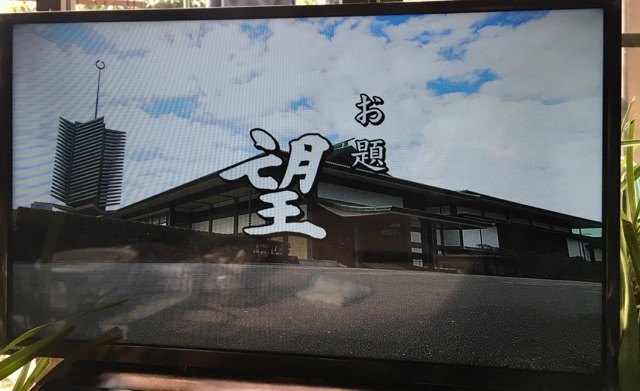

歌会始 2020「望」 1月17日

1月16日は毎年1月半ばのお楽しみ「歌会始」でした。

2020年のお題は「望」、令和初めてのお題に

とても相応しい明るいお題でした。

それぞれの歌を読み上げる人たち7名の方々の

お顔を拝見するのも実は楽しみのひとつなのですが

(皆さんの年相応の変化に自分も同様に感じられたりして・・・)

今年から新たな若者メンバーが加わり心機一転、

20代青年の声も若々しく伸び伸びとさわやかでした。

7名に年齢に幅があるほうがやはり良いのですね。

こうしてまた、新しい時代になったことを感じます。

選歌にいくつか「ああ、そうだなぁ、良いなぁ」と

感じる歌があり、しみじみ。

目の前にその人が見た風景が広がるようでした。

上皇后となられた美智子様の御歌が無いのは・・・

歌会始の楽しみが半減した感じです。

仕方がないことではあるのですけれど。

これもまた、新しい時代ということでしょう。

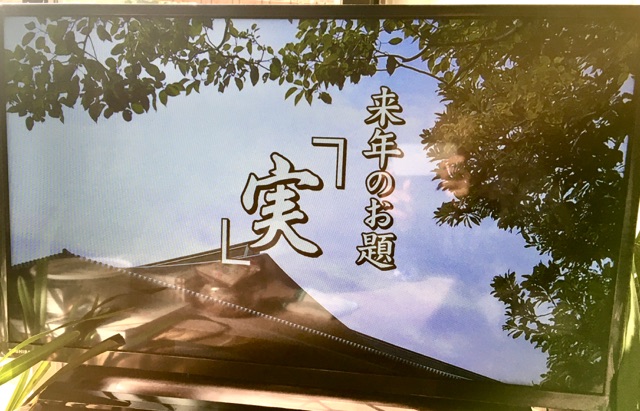

来年のお題は「実」だとか。

令和3年の歌会始、穏やかに迎えられますよう。

1500年前と同じものを使う 1月10日

少し前のお話ですが、埼玉県行田市にある

「さきたま史跡の博物館」へ行きました。

ここは5世紀から7世紀の大型古墳群で有名だそうですが

国宝展示室にてちょうど企画展開催中でした。

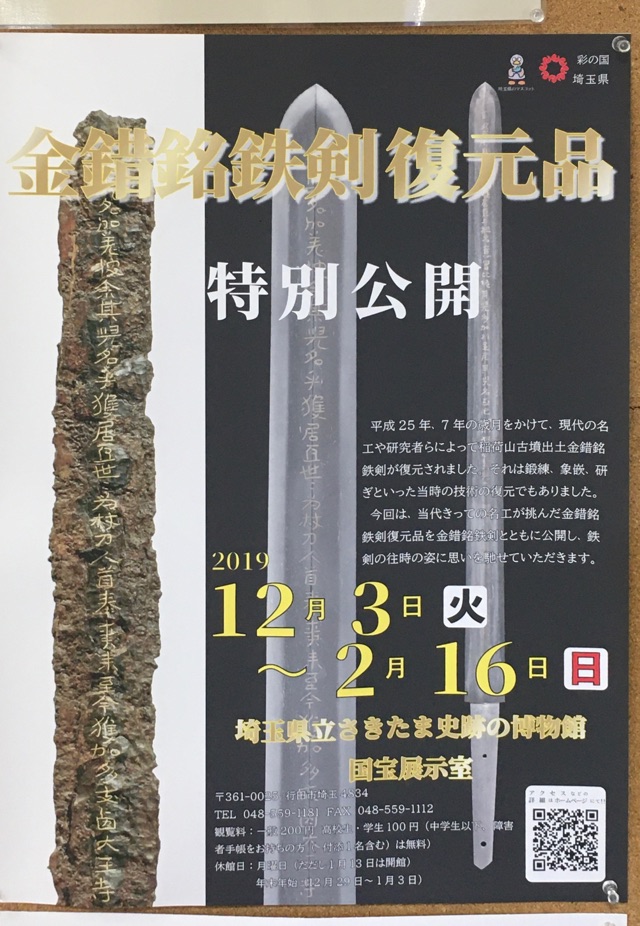

「金錯銘鉄剣」とその精密な復元品の展示です。

オリジナルは錆びているけれど、その迫力たるや!

オーラがただものではなく発せられているような。

権力者の威厳の象徴。

純金で象嵌された文字は今も輝きを失っていません。

復元品は大きさ材質、作り方から研ぎ方まですべて

5世紀ころに作られたままの姿で復元されたとか。

ガラスケースに入っていますがすごい迫力。

目の前に突き付けられたら背筋が凍りそう。

▲右下の剣が復元品。ひどい写真ですみません。

象嵌の様子、刃の輝きが間近で見られました。

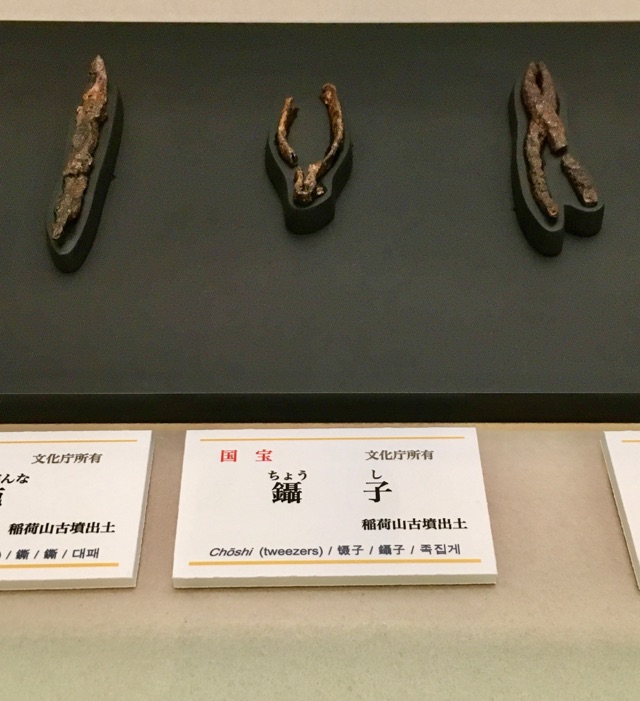

鉄剣も驚きの品でしたが、わたしにはこちらも衝撃。

奥には鉄剣とおなじ稲荷山古墳から出土した

道具類も展示されています。いずれも国宝です。

・・・なんだか見慣れた道具がただ古びている、

という感じです。

▲左から砥石、ヤリガンナ、チョウシ、カナハシ、大小のチョウナ

いずれも現在でも伝統建築で使われている道具そのままの姿。

5世紀にはすでに今のわたしが額縁制作でも使うような

ペンチのような、ニッパーのような道具も。

▲サビをとって直せばいまにも使えそう?

そうか、1500年前の職人も同じような道具を

日々使っていたのか

この道具はすでに1500年前に完成された形なのか

感慨深い気持ちになりました。

1500年の時間は人間の進歩に長いのか短いのか?

これで本当にわたしのもの。 1月08日

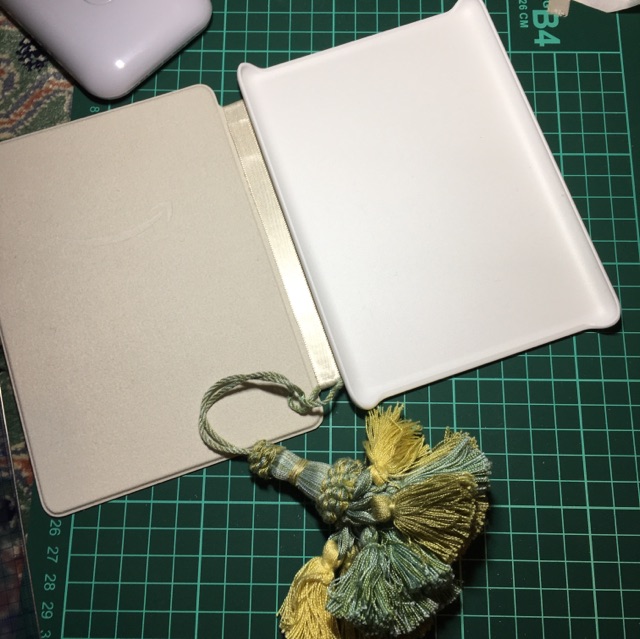

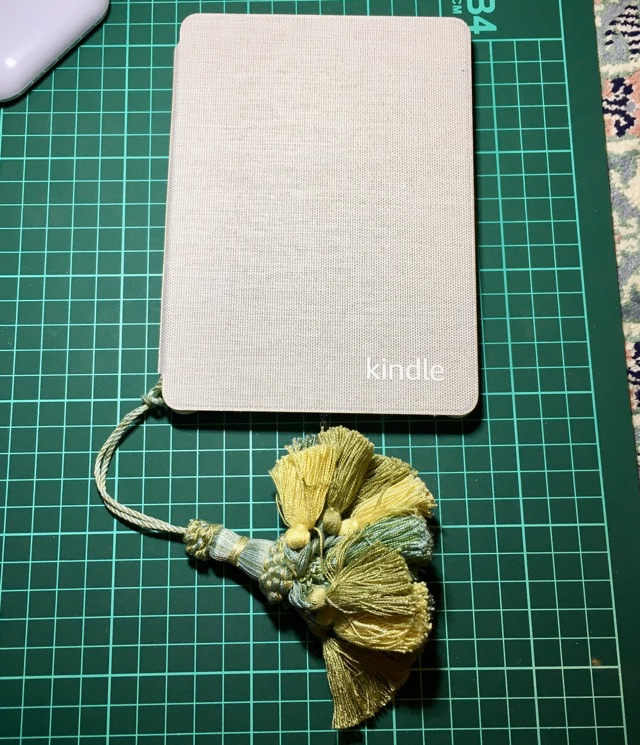

昨年末に買ってしまったkindle、

手に入れたのが嬉しくて

目印のようなものを付けたくなりました。

▲ケースは白。麻のような色です。

Kindleにどうにかしてタッセルを付けたい。

使わないと溜まったタッセルもかわいそうですし。

でもストラップホールなどありませんし。

日曜の夕方に工作することにいたしました。

秘蔵?のリボンを取り出しまして。

わたしの大好きなDEMELのリボン

Kindleケースの背の幅にぴったりです。

裏に両面テープを貼りました。

内側から貼りはじめ、一番下でタッセルを通して

また内側で貼り付ければ完成です。

これでこのKindleは「わたしのもの」になりました。

タブレットにもつけているのです。

使い勝手の良し悪し、耐久性などは

二の次にしております・・・ハハハ。

抱負達成が抱負である・・・。 1月03日

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

皆様はどこでどのようなお正月をお迎えですか。

わたしは相も変わらず我が家で家族と一緒に

おせちを囲み日本酒をいただき

なかなか幸せな元日でございます。

今年のお節料理、30日31日で突貫工事状態で

作りましたので内心不安だったのですが

(味見はしましたけれど、冷えると変わりますでしょ)

まぁなんとか許容範囲で一安心でした。

▲料理は額縁同様、無心になれる物づくり。

ブログを長く続けて良いことのひとつに

昔の記録が見られることがあります。

毎年のお正月、なにを書いていたことやらと見たら

抱負やらスローガンを掲げておりましたが

それを追求できたかと問われますと、なんとも。

という訳でして、われながら凝りませんけれど

本年2020の抱負は毎年のことながら

「フットワークを軽く心と頭を柔軟に」そして

「その抱負達成に近づく」でございます。

ハハハ、がんばります・・・。

あけましておめでとうございます 1月01日

旧年中はありがとうございました。

新春を迎え皆様のご多幸をお祈り申し上げますと共に

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

令和2年 元旦 KANESEI

Buon Natale 2019 12月25日

メリークリスマス!

ことしもクリスマスになりました。

仕事納めまであと少し、でしょうか。

どうぞお体大切に、穏やかなクリスマスを

おすごしください。

掃除をしなさい 12月23日

フィレンツェにあるバルディーニ美術館所蔵の

額縁模刻はぼちぼちと進めています。

外側は大まかに彫り終わりが近づいて

今は深さ調整と「掃除」をしております。

毛羽やら小さな段、彫り残しを掃除すると

スッキリ整って見違えます。

▲掃除には小回りの効く細い彫刻刀を使います。

留学先の学校で彫刻の授業を受けていたころ

作業中、先生に見ていただいたら

「それじゃ次、少し掃除しなさい」 と毎回言われていました。

自分ではそれなりに掃除したつもりでも

先生の目にはまだまだだった訳ですが

この掃除がいまだに苦手です。

今となっては誰も言ってくれませんから

自分で自分に「もう一息掃除しなさいよ」

と言いつつ作業しています。

掃除は大事です。

分かっちゃいるけど!

できた、ような。 12月20日

kirikami シリーズ四角いバージョン

出来上がった・・・と、思います。

いや、どうかな。

もういいかな、まだかな。

妥協ではないけれど、不安というか。

これで「完成しました」と言って良いのか。

毎度のことながら迷います。

いえ、迷わなかったことがない、が正解です。

ううむ。

一晩おいて朝の明るい陽射しでもう一度見て

それから決めることにします。

凹は凸よりむずかしい 12月16日

制作を続けています。

このデザイン、切紙模様が凹んでいるのが

特徴なのですが相変わらず試行錯誤です。

第1作目のまるいバージョンと違う方法で

この凹みを作っているのですけれど、

どちらの方法にも一長一短あるのでございます。

もっとブラッシュアップさせたい。

平面には凸をつくるより凹をつくるほうが

むずかしいような気がしています。

あっちもこっちもどこででも 12月13日

ご想像の通りでございます。

▲だって年末大セールだったのです!

広告付きのいちばんお手頃価格のもの。

さっそく原田マハ作品を数冊購入したり

無料のものをダウンロードしたりしました。

夏目漱石やら与謝野晶子などは

もう著作権が切れているのですね。

おかげで懐かしい「こころ」など

また読んでみる気持ちになりました。

なにせ家族全員が読書好きで

我が家にはわたしが読んでいない本がまだまだ

山積みですので、ちょっと後ろめたいのですが

それはそれ、これはこれ。

思えばイタリア留学中は日本語の活字に飢えて

友人間で文庫本がぼろぼろになるまで

回し読みしていたのでした。

普段なら読まないホラー小説など読んだりして。

古本屋のあるパリが羨ましかった思い出です。

今はKindleがあれば、どこでも読めますものね。

便利な時代になったものです。

出不精ですがKindleをもって出かけたい気分。

電車で「塩狩峠」を、カフェで「こころ」を、

ついでに新しい作品を探してみたりして

あっち読んでこっち読んで楽しもうと思います。

語学の勉強・・・も、できたら良いな。とか。

あたらしいオモチャを手に入れました。

感想などまたお話させてください。

額縁生まれ変わり 12月09日

ようやく完成いたしました。

▲修復後。欠損を再成形して純金箔を貼りました。

少しの磨り出しをして下地の赤を出し、茶色の古色仕上げ。

▲修復前。金色の塗装と緑青色の古色で仕上げた額縁でした。

上部の欠損部分には金色のペイント修理の跡も。

今まで古い額縁の全面箔貼り直しには積極的ではなかったこと

また、普段とはちがう方法での箔置きをしたことなどもあり

(ミッショーネは部分的に装飾で使うことがメインでした)

下地の整え方や接着剤、仕上げ方法の検討などで

時間を消費してしまう結果になりましたが

理解も深まったという大きな収穫もありました。

お客様には託してくださったことに大変感謝申し上げます。

古い額縁に全面箔貼り直し、いままで避けていたのは

どうにもちぐはぐな印象になってしまう恐れがあったから。

ひどい例えですけれど、お婆さんが若作りしているような。

今回トライして分かったことは、下地を整えて

ある程度の古色を付ければ美しく仕上がるということです。

当然といえば当然なのですけれど、これはやはり

実際に試行錯誤しながら行って自分で理解することが

必要だったということでしょうか。

「山をひとつのぼり終えた」といううれしさを

感じながら完成した額縁を眺めています。

欲しいの?欲しいんでしょ? 12月06日

ここのところ、なんとも気になるのが

Kindle(電子書籍専用リーダー)です。

ものすごく今さらなのですけれど。

紙の本を愛するゆえに遠ざけてきた感もありますが

Kindle の小ささ軽さ、その容量は大変な魅力。

だけど「本」なら貸し借りも自由ですが

kindle は1作品につき1回限り14日間貸せるのみ。

古本は差し上げるのも売るのも可能だけど

コンテンツは売れないようですし溜まる一方?

なにせわたしは石橋を叩いて渡るどころか

渡る人を後ろからじっと眺めて10年経つような人間

と自覚しておりますので、新らしいことには程遠く

ようやく「気になるなぁ」にたどりつきました。

画集やじっくり読み返したい本は「本」を買って

情報や軽い読み物は電子書籍で、と分けるのが

皆さんの使い方なのですよね、きっと。

なんだかんだと自分に言い訳をしつつ

手に入れるような気がしています・・・。

出会っていたのは後で分かる 12月02日

フィレンツェのルネッサンス美術に

わたしが心から興味を持ったのは

NHKのテレビ番組を観たときからでした。

当時、高校3年生です。

それ以来、どうしてもフィレンツェに

行きたくてたまらなくて、

大学進学時は学校主催で行われる夏の旅で

フィレンツェに行ける学校を選び、

結局大学卒業後には両親の許しで

とうとう3年間の留学までさせてもらい、